関西大・土田教授 「原子力のメリットについても話を」

20 Jun 2023

関西大学社会安全学部の土田昭司教授は、原子力政策の推進における国民とのコミュニケーションに関し、市民の声を政治や行政に届ける「社会的装置」の必要性を指摘した。5月23日の原子力委員会定例会で述べたもの。〈関西大・土田教授発表資料は こちら〉

土田教授はまず、リスクコミュニケーションについて、「クライシスコミュニケーション」(災害対応など)、「ケアコミュニケーション」(医療など)、原子力で必要となる「コンセンサスコミュニケーション」(合意形成)に大別。さらに、「コミュニケーションというのは、相手に働きかける行為で、双方向といえるには、お互いが変わることも予期されねばならない」と説き、一方通行・説得型の情報提供に陥ることに懸念を示した。

また、人間の危険に対する心理を、明確な危険を認識したときの「恐怖」と、不明確な危険を認識したときの「不安」の、2つの感情に類別。「不安」を感じたときに、「危険が確かにあるのかを探索する」と「危険が見つからない」との状況の繰り返しが人に不快感をもたらすとした。一方で、安全に関しては、国際標準化機構(ISO)の定義「許容できないリスクがないこと」を踏まえ、「完璧は存在しない」と明言。加えて、「安全の基準は、個人、社会、組織、文化、時代によって異なる」と述べた。

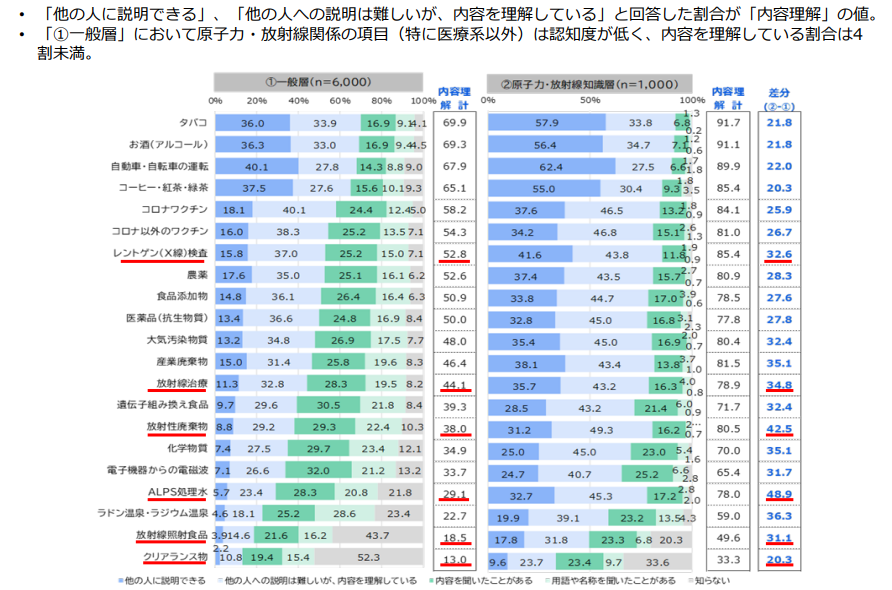

その上で、土田教授は、「リスク」について、株取引や包丁を例に、「利益が伴うような危険」と表現した上で、リスクコミュニケーションにおいて「危険のことだけではなく、利用することで得られる便益についても話し合うべき」と指摘。また、原子力のリスクコミュニケーションに関し、科学的事実・知見に基づいて理解し合うことについては、不確実な情報も多く、人々の「ゼロリスク」志向などから、「人の理性が追い付かない。学界でもまだ決着がついていない」として、その難しさを強調した。

危険と便益に関連し、上坂充委員長が「原子力も安全規制と利用の相互関係を考慮して議論すべきでは」と、考えを尋ねたのに対し、土田教授は、「日本には『武士は食わねど高楊枝』を美徳とし、利益やコストのことを話すのは、はしたないという文化がまだ残っている。さらに、『危険や利益の受容者は誰なのか』という視点が入ってくると、より丁寧に話をする必要がある」と、慎重な姿勢を示した。また、土田教授は、「コンセンサスコミュニケーション」に関し、欧米における市民参加型の行政意思決定システムに言及する一方、「日本も昔は、女性同士の井戸端会議や町内会・組長が住民の声を吸い上げる『村社会』が機能していた」とも述べ、市民の声を政治や行政に反映する日本型の仕組み作りの検討を提案した。