NEXCO 橋梁の老朽化対策に向け放射線利用

21 Mar 2024

高度経済成長期以降に整備された社会インフラの老朽化対策が課題となっている。2023年の国土交通省白書によると、建設後50年以上を経過する道路橋(橋長2m以上、約73万橋)の割合は、2020年の約30%が、2030年に約55%、2040年に約75%と、立地環境や維持管理の状況によって異なり一概には言えないものの、「加速度的に高くなる」見通しだ。実際、老朽化が進行した橋には、通行閉鎖され、落橋したものもあり、計画的な維持管理・更新が急務となっている。

こうした社会インフラの健全性維持に向けた放射線利用の有効性について、国内で高速道路を管理・運営するNEXCO中日本他が、3月5日の原子力委員会定例会合で発表した。〈NEXCO発表資料は こちら〉

NEXCO中日本環境・技術企画部の青木圭一氏によると、NEXCO東日本・中日本・西日本全社の高速道路総延長は9,663km(JR全旅客路線営業キロの約半分に相当)、日平均利用台数は約729万台にのぼるという。車両の走行を支える橋梁・土構造物・トンネルは、使用年数のみならず、重量違反車両や過酷さを増す気象条件などにより、老朽化の進行が懸念されており、今後、15年をかけて、総額約3兆円を投じ更新していく計画だ。

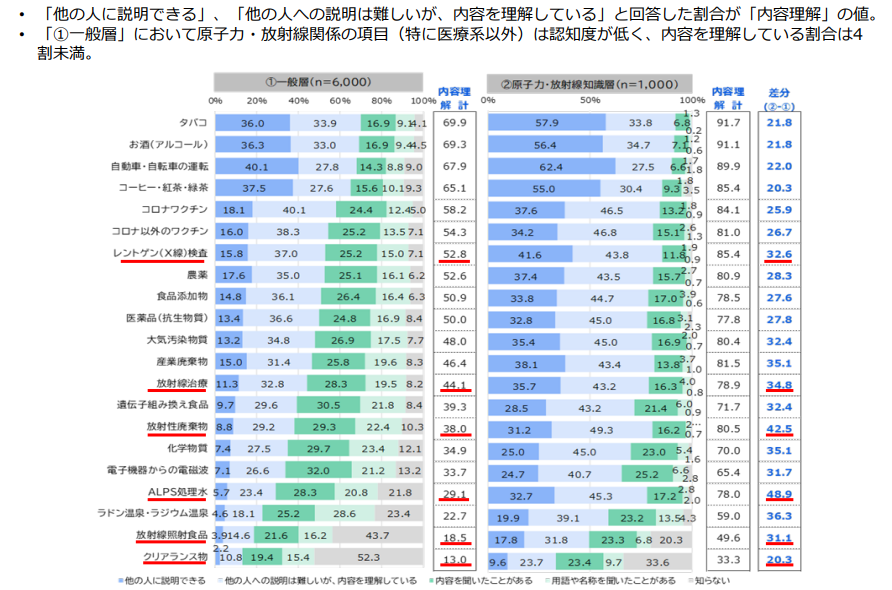

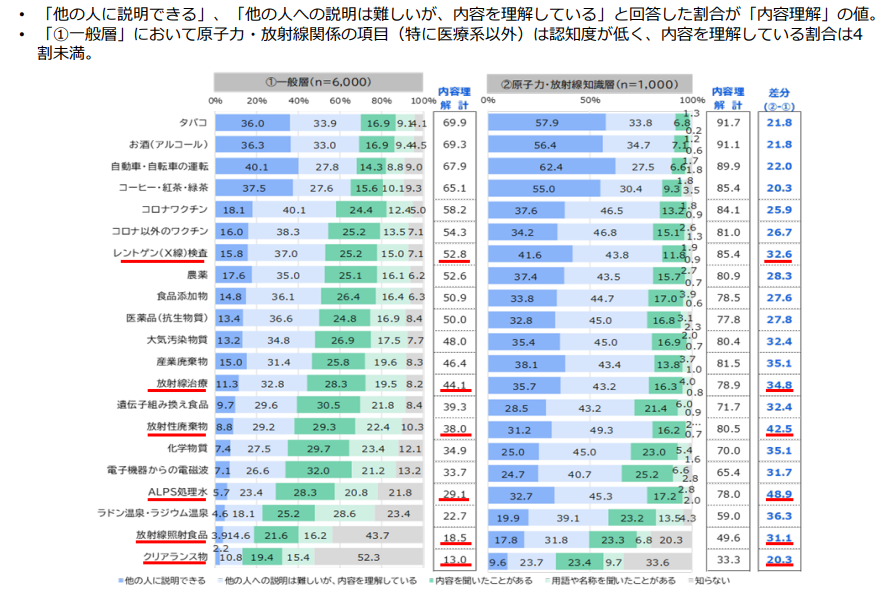

同氏はその中で、高速道路の橋梁に用いられるプレストレストコンクリート(PC)鋼材の腐食に関し、「ひび割れなどの変状が桁表面に現れにくく、目視点検を主体とする方法で把握することが困難」なため、X線を用いた非破壊検査が有効であることを、大型車両の通行が多い北陸自動車道の橋梁への適用事例などから紹介。作業者の被ばく管理、周辺住民への立入り制限・説明、通行車両への対応など、安全管理にも万全を期しているとした。X線以外にも、超音波や磁束密度測定を利用した手法も紹介したが、「どうしても測定する部材の厚みは限界(300mm程度)がある」現状。そのため、近年、産業界による応用・成果が期待されている中性子を用いた非破壊検査手法も検討しているという。

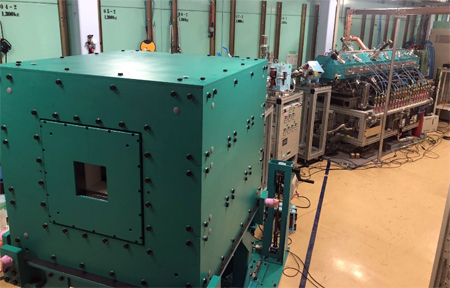

実際、「橋梁劣化の大部分の要因は水。目に見えない水の状況が把握できれば、劣化状態の把握も容易となり先んじた対策も可能」と強調した上で、今後、「水の有無がわかる」中性子による非破壊検査の有用性を示唆。その中で、理化学研究所他が2019年に発表した小型中性子源システム「RANS-Ⅱ」を例示。同機は、コンクリートインフラ構造物の劣化診断などに広く適用できる加速器中性子源で、現場への車載搬入も可能なコンパクトな機材(全長約5m)として、実用化が期待されている。