第一生命経済研 エネ基策定に向け「原子力スタンスの明確化」指摘

29 Nov 2024

第一生命経済研究所は11月27日、現在検討中の第7次エネルギー基本計画に向け、提言を発表した。これまでのエネルギー基本計画の変遷を整理しているのがポイント。〈発表資料は こちら〉

提言では、まず、「国際情勢の混迷によりエネルギー安全保障の重要性が増し、エネルギー価格の高騰や需給ひっ迫が懸念されている」と問題提起。さらに、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機を始め、昨今のデータセンター増加による電力需要増の見通しを踏まえ、化石資源に乏しく国際連系線のない日本の特性から、エネルギー政策における「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合)の重要性をあらためて強調している。

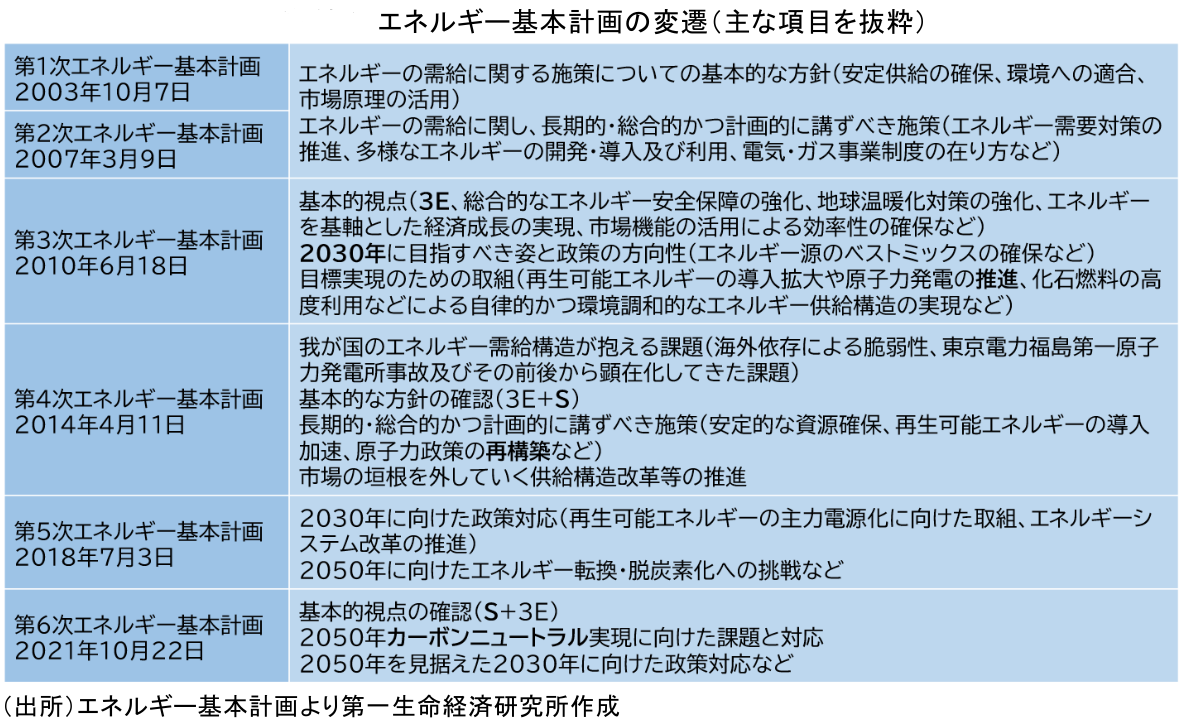

現行の第6次エネルギー基本計画は、2021年に策定された。エネルギー政策基本法に基づき、3年ごとの見直しが求められていることから、現在、次期計画について、年内にも素案を示すよう、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で検討が進められている。今回の提言では2003年に策定された第1次エネルギー基本計画以降の変遷を整理。現行のエネルギー基本計画については、2021年に当時の菅義偉首相が提唱した「2050年カーボンニュートラル」、「2030年度に温室効果ガス46%削減(2013年度比)」宣言を踏まえた環境保全に係る記述に一定の評価を示す一方で、過去の計画をさかのぼり、「『S+3E』や原子力の活用スタンスは一貫していない」と指摘している。

例えば、2010年策定の第3次計画については、「2030年に目指すべき姿が示されたほか、『原子力発電の推進』が計画に織り込まれていた」と考察。当時は「原子力立国計画」が標榜され、政府を挙げて、原子力の海外展開に対する機運も上昇していた時期だ。しかしながら、2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を経て、2014年に策定された第4次計画については、「原子力政策は推進から再構築という書きぶりに変化した」と述べている。こうした変遷から、提言では、原子力政策に係るエネルギー基本計画の記載に関し、「振り子のように揺れる政策変更が長期投資の予見可能性に大きな影響を与えている」との見解を示した。

実際、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会では、立地自治体から「原子力政策の明確化」に関する要望が繰り返し述べられているほか、産業界から技術基盤維持や人材育成に対する影響を懸念する意見も多くあがっている。

さらに、「原子力三倍化宣言」や、英国やフランスにおける新たな原子力新設計画から、「原子力利用を後押しする追い風が吹いている」と、海外の情勢を分析する一方で、日本については「世界第4位の原子力発電設備容量を有していながら半数以上が稼働していない」と、現状を懸念。資源エネルギー庁のまとめによると、既設の原子力発電所が60年間運転しても、2040年代以降に順次運転期限が到来し、設備容量が大幅に減少する見通しが示されている。

次期エネルギー基本計画の検討は間もなく佳境を迎え、今後の電源構成に注目が集まりそうだ。同研究所の提言では、日本の電源構成の現状から、再生可能エネルギー変動調整のための火力発電の役割、「パリ協定」を踏まえたNDC(自国が決定する貢献)、脱炭素に係わるコストなど、エネルギーをめぐる不確定要因を列挙。さらに、「エネルギー基本計画に強制力はなく、10年後、20年後の市場の見通しを政府が示すこと自体に限界がある」との見方を述べた上、事業者が投資判断を可能とするよう、政府がリーダーシップを発揮し、原子力を二項対立の軸で考えるのではなく、柔軟性ある複数のシナリオを示していく必要性を示唆している。