霧島高校 クリアランス金属活用を通じた探究学習の深化

21 Feb 2025

鹿児島県立霧島高等学校は、霧島温泉駅から徒歩8分の、霧島連山のふもとにある機械科と総合学科を併設した、小規模ながら特色ある学校だ。1学年は約40名、現在の全校生徒は104名。機械科の生徒は学年によって9〜18名と変動するが、毎年約10名が入学し、ものづくりの技術を学んでいる。同校校長の横山謙二先生は、「規模は小さいかもしれないが、自慢の先生や生徒が揃っている」と誇らしげに語る。

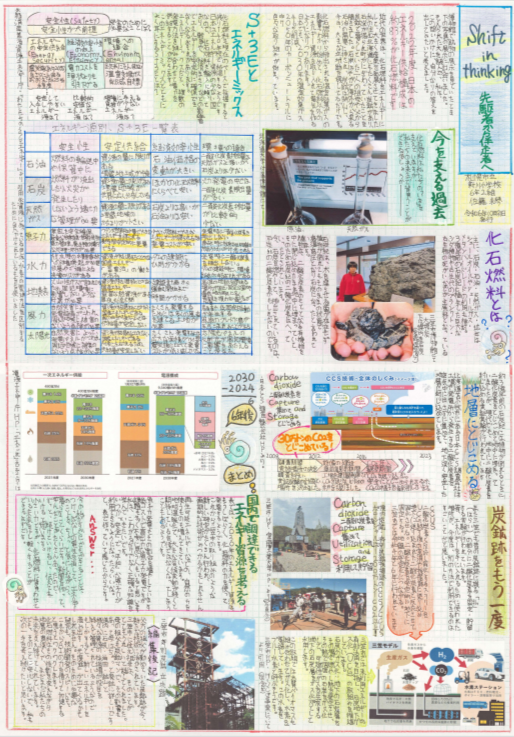

霧島高校の機械科では、福井南高等学校からの声がけをきっかけに、クリアランス金属の活用をテーマにした教育活動をスタートさせた。新たに独自の取り組みを始めた霧島高校の姿を追った。

地元で考える資源活用:「クリアランス金属」をどう活かすか

霧島高校では、クリアランス金属の可能性を探る実践的な学習を進めている。 その一環として、地元の製造業との連携も視野に入れながら、金属の加工や再利用について学ぶ機会を設けた。

- 「金属を溶かして加工するには、どんな技術が必要か?」

- 「鹿児島にはどのような鋳造・金属加工の企業があるか?」

生徒たちは、こうした疑問を持ち、地域産業と結びつけながら学びを深めている。しかし、クリアランス金属の利用には社会的な理解が不可欠である。再利用には安全基準が設けられているものの、「放射性物質由来」というイメージが社会に与える影響は小さくない。

- 「データでは安全と示されているが、人々の感情はどうか?」

- 「私たちが地域にこの金属を使った製品を設置しようとしたら、受け入れられるのか?」

こうした問いを持ち、霧島高校の生徒たちは、「科学的根拠」と「社会的合意」の両面から課題に取り組んでいる。

今回の取り組みの代表格は、霧島高校3年生の東條誠くん。「最初は単に『原発由来の金属』というイメージだけだったんです。でも、実際に触れてみると、単なる“危ないもの”ではなく、どう活用するかが大事なんだと気づきました。 放射線とは何か? クリアランスレベルとは? そうしたことを知るうちに、単なる賛成・反対では語れない問題だと分かりました。」 (東條くん)

東條くんは、今春から海上自衛隊に入隊する予定だ。「海自に入っても、今回の経験をみんなに伝えたいし、もっと原子力発電所を見学してみたいと思っています。」(同)

技術の習得だけでなく、考え方にも変化が生まれた。「このプロジェクトを通じて、“原発は危ない”という単純な考え方から、“じゃあその後の処理はどうするのか”という視点に変わりました。つまり、原発の是非だけでなく、“出たものをどうするか”という考え方が大事だと実感しました。」 (同)

社会的合意形成への挑戦:「地層処分」問題をどう考えるか

霧島高校では、今回のクリアランス金属の活用以前から、放射性廃棄物の地層処分問題などエネルギー教育にも力を入れている。この授業の中心にいるのが、冨ヶ原健介先生だ。冨ヶ原先生の指導のもと、生徒たちは科学的視点だけでなく、倫理や政策決定の側面にも目を向け、総合的な判断力を養っている。

「社会の中で合意形成がどのように行われるのかを、生徒たちに体験してもらいたい」と、冨ヶ原先生は、「誰がなぜゲーム」と呼ばれるシミュレーションを授業に取り入れた。このゲームでは、「国民」「地域住民」「政策決定者」などの役割を生徒が演じ、それぞれの立場から地層処分問題に向き合う。

「どうして廃棄物の処分のことをきちんと考えずに、原発を使い始めたのか?」

ある生徒の言葉に、冨ヶ原先生は「なるほど、鋭い指摘だ」と頷いた。そして語りかける。「でも実際に周りを見てごらん。何か新しいことを始めると、必ずその後から問題が出てくるものなんだ。私たちはコロナ騒動でそれを経験したばかりだよ」

技術の発展は、常に未知の課題を伴う。冨ヶ原先生は授業の中で、「意思決定のプロセスを理解することが重要」だと強調している。単なる賛否ではなく、どのように社会的な合意を形成し、持続可能な解決策を見出していくかを生徒たちは学んでいる。

生徒が伝える技術:「浮かぶボール」の工作指導

霧島高校の生徒たちは、学んだ技術を次世代へとつなぐ活動にも取り組んでいる。

小学生に科学の面白さをどう伝えるか? その試みの一つが、小中学生を対象にした「浮かぶボール」工作指導だ。これは、アルミ空き缶とペットボトル、ストローを使い、息を吹きかけることで正二十面体のアルミのボールが浮き上がるというシンプルな実験だが、空気の流れや物理の原理を体感できる教材となる。

指導を通して生徒たちは、自分が理解していることを“相手に伝える”難しさを実感するのだという。冨ヶ原先生は、「技術を学ぶことはもちろん重要だが、それ以上に、それを社会とどうつなげるかが大事だ」と語る。この経験を通じて、生徒たちは「科学の面白さを伝えるスキル」「相手の理解度を考えながら説明する力」といったコミュニケーション力を育んでいく。

先ほどの東條くんも「浮かぶボール」の工作指導を経験し、「教えることの難しさ」を実感したという。

「最初は、ただ説明すればいいと思っていました。でも、小学生の理解度は一人ひとり違う。ある子には伝わるけど、別の子には全然伝わらない。 どう説明すれば分かりやすいか、相手に合わせた伝え方を考えることが大事だと学びました」(東條くん)

そして指導を通じて、自分自身の成長も感じたという。

「小学生って本当に純粋で、『これは何?』『なんでこうなるの?』と、食い気味に質問してくるんです。 それに答えていくうちに、自分もより深く理解できるようになった気がします」(東條くん)

霧島高校の挑戦が示す 教育の可能性

今回の取り組みを通じて、霧島高校の生徒たちは、

- 「科学技術を学ぶだけでなく、それを社会にどう活かすか」

- 「賛否が分かれる問題について、どのように合意形成を進めるか」

━━を実践的に学んでいる。単なる知識の習得ではなく、「地域の課題に対して、自分たちがどう関われるか?」を考える姿勢が養われているのが、霧島高校の教育の大きな特徴だ。

今後、この学びの成果がどのように社会へ広がっていくのか、注目していきたい。