2023/12/07

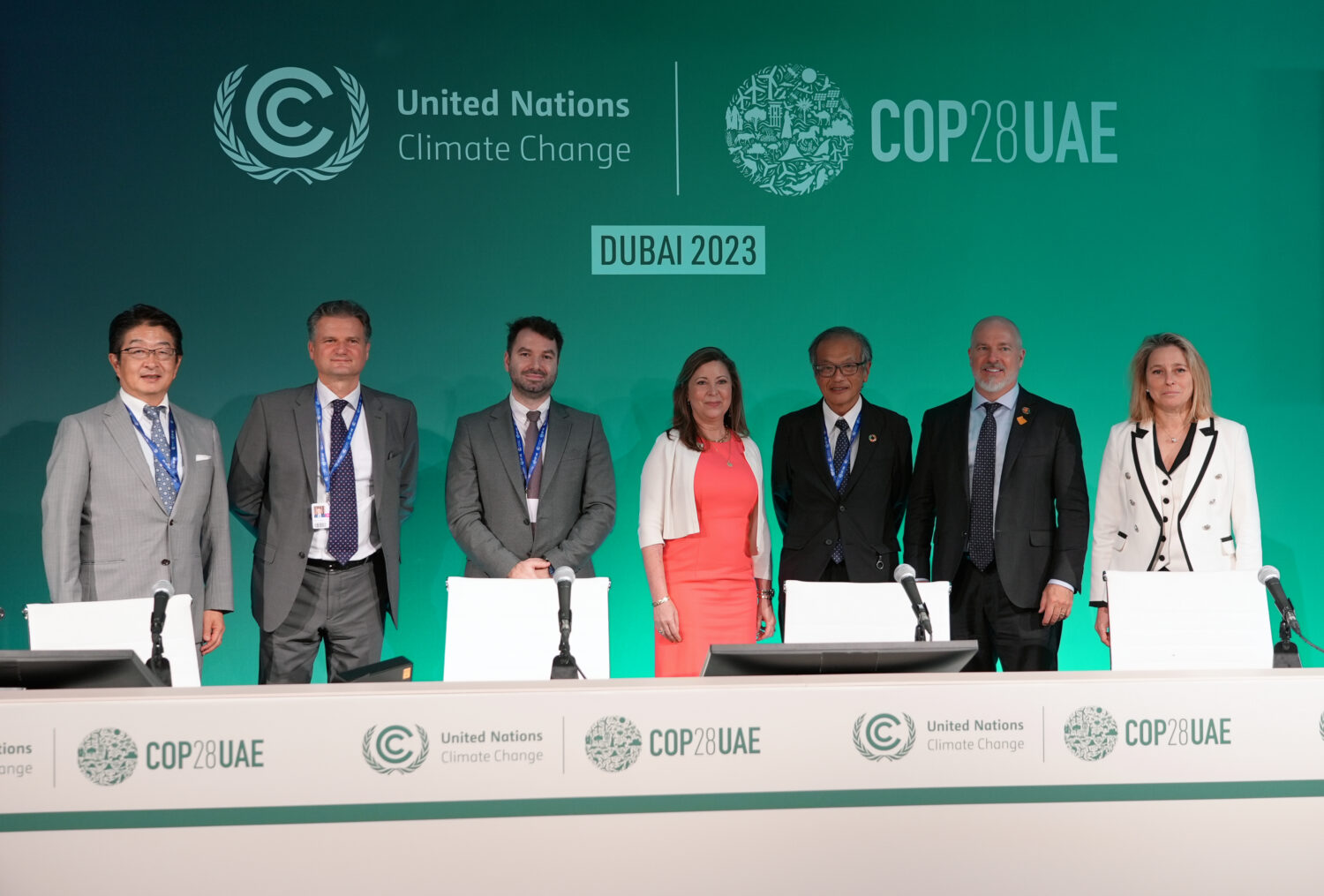

COP7日目となる12月6日、「電力部門ならびに排出削減困難なセクターにおける原子力の活用」をテーマにトークセッションが開催された。COP公式イベントとして 開催された同セッションには、日本から東京大学公共政策大学院の有馬純特任教授と、日本原子力産業協会の植竹明人常務理事が登壇した。

有馬教授は、日本では「原子力か、再生可能エネか」の二項対立的な議論があるが不毛だ、東京大学が実施したシナリオ分析では、最小限のシステムコストで電力部門の脱炭素を実現するのは、再生可能エネルギーと原子力をともに最大限活用するケースである、と指摘。また、非電力部門の脱炭素化には電化が必須だが、電化ではまかなえない鉄鋼・セメント等の産業では水素を利用した技術が寄与するとし、グリーン水素製造にあたっては「再生可能エネルギーを唯一の選択肢とするのではなく、原子力も活用するべき」との考えを示した。

また岸田政権が今年4月に打ち出した「今後の原子力政策の方向性と行動指針」に言及し、日本は、既存原子炉の再稼働と運転期間延長、次世代革新炉の開発と建設、核燃料サイクルの推進、国内サプライチェーンや人材の維持/強化に取り組んでいくと説明。「すでに12基のPWRが再稼働しているが、来年には福島第一事故以来初めて、2基のBWRの再稼働が計画されている」との見通しを示した。

植竹氏は、非電力部門の脱炭素化のカギを握るのは原子力由来水素だと指摘。日本で開発が進められている水素製造の具体例として、日本原子力開発機構の高温ガス炉を用いた「熱化学法ISプロセス」や、関西電力が10月から敦賀市で開始した「水素トラッキング」を紹介した。これは、原子力由来の水素を原子力発電所の発電機冷却に利用しつつ、製造から利用に至るまでの一連の流れの追跡(トラッキング)を実証するもので、原子力由来水素を原子力発電所で利用する国内初の取り組みだ。

なおセッションではそのほか、サイモン・ワクター氏(Quantified Carbon社シニアアナリスト)やヘザー・ファーガソン氏(オンタリオ・パワー・ジェネレーション社上級副社長)から、スウェーデンやカナダでの事例等が紹介された。