2025.11.20

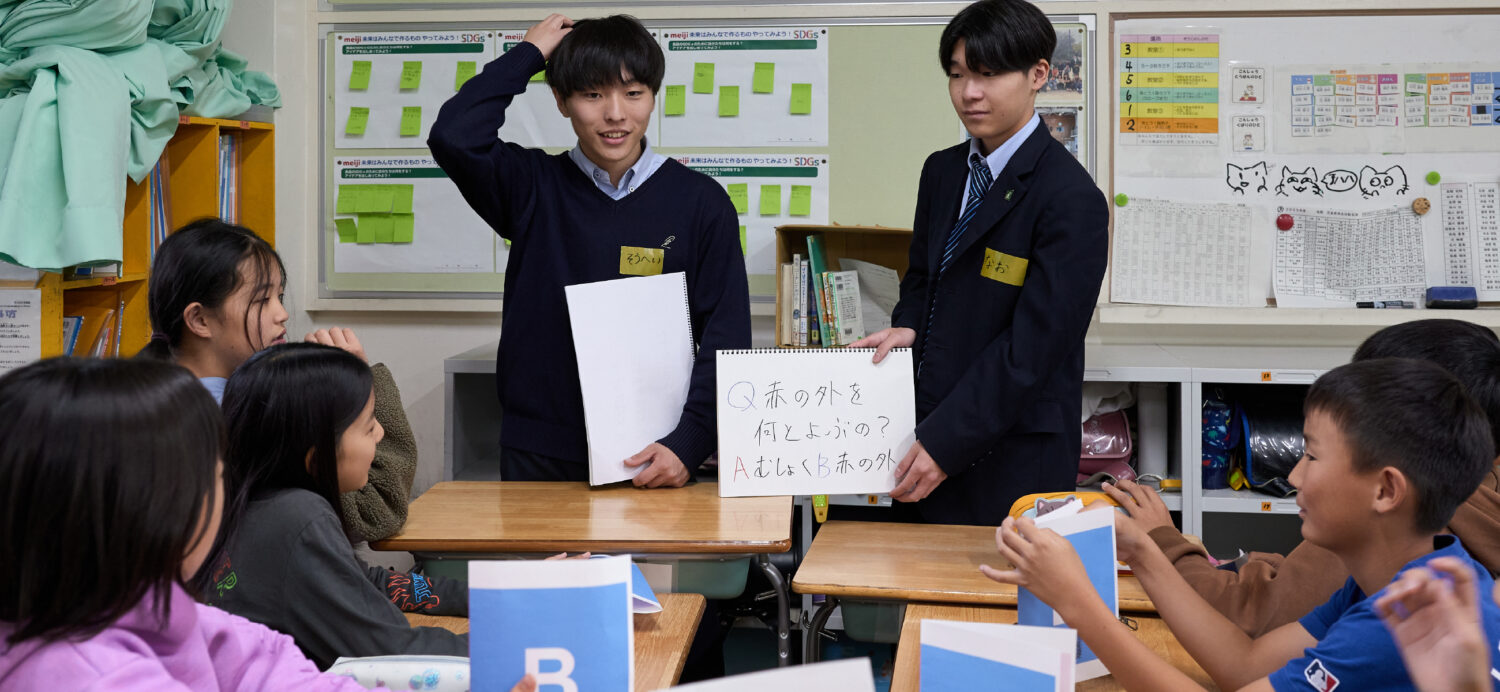

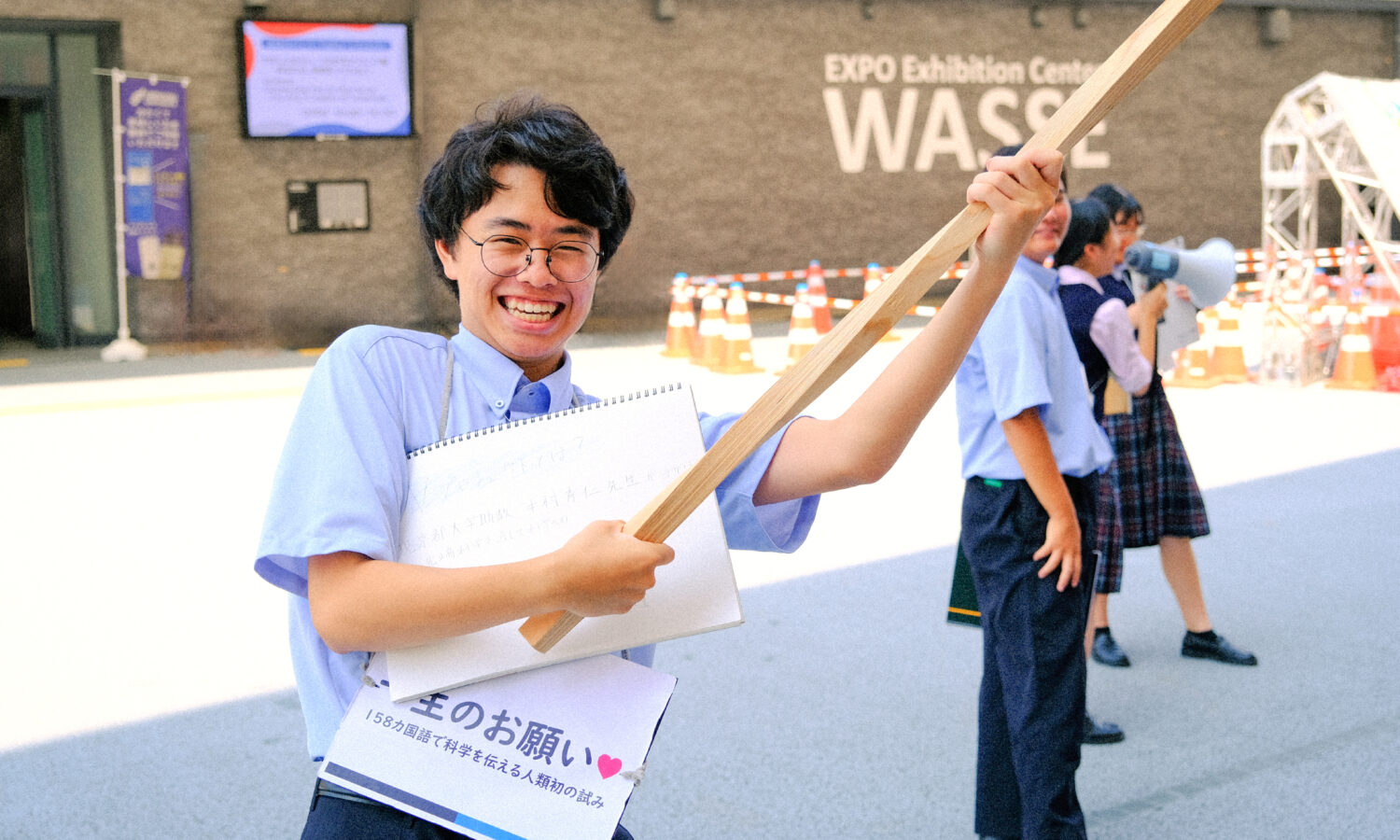

10月22日、吹田市立津雲台小学校の教室に、にぎやかな声が響いていた。スケッチブックを手に笑顔で立つのは、教師でも科学者でもなく、高校生たちである。京都大学の中村秀仁助教が主導する「Nプロジェクト」は、科学を”教わる”から”伝える”へと転換する学びの実践として、万博での発信を経て地域の教育現場へと広がっている。この日は「放射線」をテーマに、55名の高校生が小学生たちに科学の面白さを伝える特別授業を行った。

鬼頭孝雄校長:「高校生の言葉が、子どもの心を動かした」

授業を見守った津雲台小学校の鬼頭孝雄校長は、「子どもたちは、本当に楽しそうに学んでいました」と目を細める。

「大人が教えるのとはまったく違う。高校生の言葉には、子どもたちの心を動かす力がある。年齢が近い分、”自分にもできるかもしれない”という気持ちが生まれるのだと思います」

Nプロジェクトとの出会いは地域の講演会だった。中村助教の講演を聞き、科学をスケッチブックで語る高校生たちの姿に感銘を受けたという。

「駅でスケッチブックを手に科学を伝えていると聞いて、”それなら学校でやってほしい”と思いました。子どもたちに、少し年上のおにいちゃんおねえちゃんが伝える姿を見せたかったのです」

校長が重視したのは知識の伝達ではなく、”憧れ”を育てることだった。

「内容云々ではなく、高校生が堂々と説明する姿を、子どもたちに見てほしかった。『自分も話したい』という気持ちが芽生えたら、それだけで十分です」

教わる側から、教える側へ――教育の循環を生む仕組み

鬼頭校長は、日本の子どもたちに不足しているのは「自分から発表する力」だと指摘する。

「どうしても受け身になりがちなんです。だからこそ、今回のように教える側を経験することが、成長のきっかけになります」

校長は、この循環をさらに広げたいと語る。

「今後は、ここで学んだ小学生が、隣の幼稚園の園児たちに科学を教えるような活動にもつなげていきたい。近隣の私立幼稚園とも協力し、地域で”学びの連鎖”をつくれたらと考えています。小→中→高と連なる”学びのバトン”ができれば理想です」

Nプロジェクトの理念である”科学を通じた対話”が、地域教育の現場で確実に形を取り始めている。

各教室に広がる笑い声――経験の差が生んだ工夫

授業は9時40分から、3年生と4年生の教室で一斉にスタートした。2時間目には3、4年生を対象に、「気象」をテーマにした授業を。3時間目には5、6年生を対象に、「放射線」をテーマにした授業を行うのだ。

A/Bフリップを使った二択クイズでは、「せーの!」という掛け声に合わせて子どもたちが元気に札を掲げ、教室は笑いと拍手に包まれた。その後は風向計をつくるワークショップへ。高校生がテーブルを回り、「ここを1センチ切ってね」「ハサミ気をつけて」と声をかけながら進めていく。

子どもたちは「できた!」「見て!」と歓声を上げ、高校生たちの笑顔がそれに応えた。

一方で、授業の進行には経験の差も現れた。経験の浅い高校生が多い教室では、話のネタが尽きてしまい、持ち時間が余ってしまい、その場の空気が停滞するパターンが多かったという。

そのとき、中村秀仁助教が全体を見渡し、判断を下した。別の教室で指導に慣れた高校生グループと”シャッフル”して配置換えを行ったのである。

すると、空気は一変した。新しいメンバーが子どもたちの輪に入り、自然にリードを始める。クラス全体が再び活気づき、笑い声と歓声が戻ってきた。

この”即時対応”こそ、現場を知る教育者としての中村助教の判断力であり、Nプロジェクトの柔軟性を象徴する場面だった。

中村助教は、この日の活動について「高校生が小学生に教えることで、教える側と教わる側の役割が交代する。教えることによって、自ら社会での立ち位置、どういうキャリアなのかというのを考えてもらいたい」と語った。また、「小学生の皆さんに放射線や気象を勉強してほしいという小さな目的ではないんです。放射線や気象を教えてくれるかっこいいお兄ちゃんやお姉ちゃんの姿を見てほしい。一生懸命勉強して伝えようとしている姿を見てもらいながら、『自分もああいうおにいちゃんになりたい』『自分より下の子にこう教えたい』というふうに、かっこいいおにいちゃんおねえちゃんを見て、自分のなりたい姿を描いてもらいたい」と、活動の真の狙いを説明した。

寒川琴音さん:「伝えることは、自分を表現すること」

この日授業に参加した高校生55名の中には、Nプロジェクトの中心メンバーであり、先日の文部科学省での記者会見にも登壇した寒川琴音さんと横田さくらこさんの姿があった。

高校3年生の寒川さんは、将来女優を志している。「表現することが好きなんです」と笑う。

「もともとは人と話すのが苦手で、中学生の頃は先生とも目を合わせられなかったんです。でも、Nプロで人前に立つうちに”話すことが怖くない”と気づきました。今は、言葉を伝えることが楽しいんです」

科学と演技、異なる分野のようでいて、その根底には共通するものがあるという。

「科学を伝えるのも、お芝居も”表現”なんです。相手の反応を見ながら、自分の言葉で伝えるという点では同じ。相手に届いた瞬間の喜びは、どちらも変わりません」

この日の授業では、寒川さんが”虹”をテーマに授業を進めていた。

「虹の色はいつも同じ順番やね。なんでやろう?」と問いかけると、子どもたちは次々に手を挙げた。

寒川さんは、光の屈折と水滴の反射を身振りを交えて説明し、「太陽の光が水滴の中で跳ね返って決まった角度で届くから、虹の順番はいつも同じなんです」と語る。

「”虹”に”虫”の字がつくのは、空に曲がって見える形がヘビみたいだから」との説明には、教室中から笑い声が上がった。

授業の終盤、寒川さんは子どもたちにこう語りかけた。

「少しの勇気があれば、誰とでも話せる。自分の言葉で伝えるって、すごく楽しいことなんだよ」

その言葉にうなずく子どもたちの姿は、まさに”科学を通じた対話”の実践だった。

授業を終えた寒川さんは、取材に応じて新しい発見があったと語った。

「伝えるって、相手を見ながら考えることなんだと実感しました。用意した説明よりも、その場の会話の方が伝わることもある。即興のやり取りの中にこそ”対話”があるんです」

また、難しい放射線の概念を、小学生にも理解できるよう工夫した点についても振り返った。

「最初に”虹を見たことある?”と聞いたんです。すると子どもたちの目がパッと輝いて。そこから『虹も光の仲間なんだよ』と話をつなげました。身近な話題から入ると、みんな興味を持ってくれるんです」

寒川さんは、科学教育における工夫についても詳しく語った。

「科学の話って、説明だけだと退屈になりがちなんです。だから、最初は身近な話題から入って、そこに”なぜ?”を加えるようにしました。身振り手振りを交えながら話すことで、空気が和らぎました」

横田さくらこさん:「聞くことで、科学はもっと面白くなる」

同じく高校3年生の横田さくらこさんは、この日の授業で堂々と場の空気を回していた。教室では小学生5〜6人を高校生2人が受け持つパターンが多かったが、横田さんは単身受け持ち、子どもたちを盛り上げていた。万博や文部科学省の記者会見など、数多くの発表経験を積んできた横田さんには、ベテランの風格が漂っていた。

横田さんが意識したのは、「一方的に話さない」ことだった。

「小学生の関心を先に聞くようにしました。『何が得意?』『何が好き?』って質問してから話を始めると、自然と対話になります。説明するよりも、会話する方がずっと楽しかったです」

横田さんは、会話の中で子どもたちの表情が変わっていくのを感じたという。

「”放射線って見えるの?”と聞かれたとき、”見えないけど、絵で表せるよ”と言って一緒にスケッチを描きました。すると、子どもたちのほうから”じゃあ、これも放射線?”と質問が出てきて。まさに”科学を通じた対話”が生まれていました」

授業を終えた横田さんは、取材に応じて自身の変化について語った。

「万博や文部科学省の会見を通して、人前で話すことへの自信がつきました。以前は緊張して声が震えたけれど、今では科学を伝えることが楽しいです。話すこと自体が、自分の得意分野になってきたと思います」

横田さんは、Nプロジェクトの魅力についても語った。

「科学を学ぶだけでなく、誰かと共有することで初めて”生きた知識”になるところです。Nプロは、学びを”対話”に変える活動だと思っています」

鬼頭校長:「学びがつながる瞬間を見た」

授業を見守った鬼頭校長は、あらためて教育の可能性を実感したという。

「高校生が教える授業を見て、あらためて”学びがつながる瞬間”を感じました。大人が教えるより、ずっと自然で、楽しそうだった。子どもたちの顔が輝いていました」

校長は、高校生たちの取り組みを「最高!」と評価した。

「高校生のボランティアでも構いません。社会のいろんな人が学校と関わることで、子どもたちの学びは確実に広がります。学校が社会に開かれていく――それがこれからの教育の在り方だと思います」

また鬼頭校長は、近隣の私立幼稚園と連携し、今後は小学生が園児に科学を教える取り組みを構想しているという。

「小学生が幼稚園児に教える活動ができれば、本当の意味での”学びの循環”になります。地域全体がつながる学びのかたちを目指していきたいです」

科学を"人がつながる言葉"に

津雲台小学校でのNプロジェクトは、単なる科学教育ではない。それは、人と人をつなぐ”言葉の教育”である。小学生に教える高校生、その姿に学ぶ児童、そしてそれを支える教員と地域。そこには、世代を越えた学びの連鎖が確かに息づいている。

寒川さんは「人に伝えることは、自分を成長させること」と語り、横田さんは「聞くことから科学が生まれる」と笑う。鬼頭校長は「学校が社会に開かれていくための第一歩」と結んだ。

科学とは、知識の集積ではなく、人と人を結ぶ対話の手段である――。津雲台小学校の教室で交わされたその言葉の一つひとつが、未来の科学教育のかたちを静かに変え始めている。