2019年12月26日

放射線は世界のどこにでも存在する。しかし、それを見て感じることができないため、「危険なもの」という印象が増幅されやすい。

放射線を普通の人が感じ取ることができ、身近なものと思えるようになったら、社会はどう変わるであろうか?

東京電力の福島第一原発事故。住民への放射線による健康の影響は考えられない状況にあるが、今でも被曝への不安は残る。

理解が進めば、そうした不安を和らげることに、役立つかもしれない。

原子力発電や放射性物質を扱う医療活動など、放射線と密接に関わる産業や機械、科学研究、サービスは多い。そうしたものに不安感を一般の人が抱く。理解が進めば、これがより薄らいでいくかもしれない。カナダのオンタリオ工科大(UOIT)の研究チームは、放射線を仮想現実(バーチャルリアリティ:VR)の技術を使って、感じようというプロジェクトを進めている。8月の「SeGAH2019」ではその成果の一部を発表し、最優秀ポスター賞に輝いた。原子力産業新聞では、来日した同チームのリーダー、アルバロ・ケベド博士から話を聞くとともに、実際にVRを体験させてもらった。

「別世界に入り込んだようだ!」

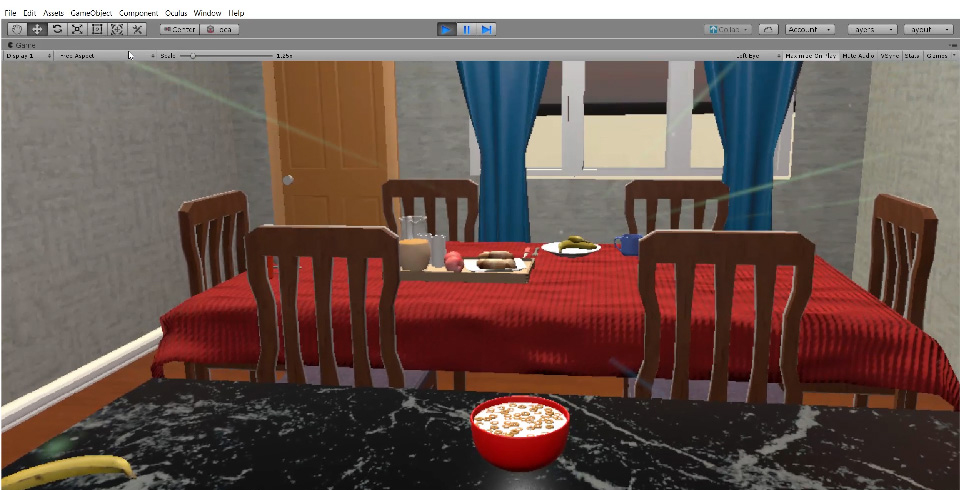

ヘッドセットを装着し、眼前に写し出されたVR空間を見て、「別世界に入り込んだようだ!」とベタに叫んでしまった。これは実際に体験しないとわからない感覚なのかもしれないが、正直な感想だ。

眼前に広がったのは家の中のキッチンと食堂だった。映ったのは粗い絵によって描写された室内だが、ヘッドセットを通して見ると映像に奥行きがあるように見えて、自分が別の世界に入り込んだ感覚になるのだ。ヘッドセットにより他の視覚情報が遮断され、そこから流れる電子音で現実社会の音が聞きにくくなる。それも別世界に入った印象を作り出すことに影響しているのかもしれない。

ヘッドセットをつけて実際に歩くと、体も、視界も動く。さらにコントローラーを手に持つとVR空間の2つの手を動かすことができる。もちろんVR空間の物体を持つこともできた。ただし、スペースの関係で動きにも限界がある。VR空間は無限かもしれないが、私たちがいるこの部屋は有限だ。実際、体験させてもらった部屋は舞台の控室で、極めて狭い。ヘッドセットを付けて暢気に歩いていると、壁に激突する。

そこで登場するのが「移動ボタン」だ。立ち止まった状態で矢印の先へ移動できる。

VRヘッドセットをつけた人。率直に言って、ハタから見るとマヌケな姿である。動きも滑稽だ。しかし彼が見ている世界はアメイジングなのだ。

VR空間のキッチン

おおよその動きが掴めたら、本題である放射線の世界を見てみよう。

見回すと、バナナや器(うつわ)に盛られたパンや牛乳があった。そこから薄い光が出ている。これが「見える化」された放射線だ。その光の濃淡で、放射線量を区別する。線量が高いと光が濃い。

放射線を光の帯ではなく、小さなボールで表現することもできる。そのボールが放射線源から、周辺に拡散される。その放射線のボールが近くに飛んでくると、「シュー」という効果音をつけることもできる。

もちろん正確に言えば、放射線はボールのような物質ではなくて、エネルギーの波動だ。しかしボールが飛んでくることで、放射線の拡散や遮蔽を体験することができる。

緑の矢印で表される移動ボタン。押すとそこへ瞬間移動する。

机の上には、放射線測定器があった。それを手に取って、バナナへ向けてみた。「20CPS」と表示が出た。CPSとはcount per secondの略で、1秒間あたりに測定される放射線の計数率。実際のバナナもこの程度だ。牛乳入りシリアルからも、かすかに放射線が出ていた。同じように測定器を向けると、「18CPS」という数字が出た。これも現実ではその程度の放射線量となる。放射線は当然、目に見えないが、それを見たような気持ちになった。とても不思議な体験だった。

ボール状に広がる放射線

ゲームと原子力 異分野の研究者の交流から

UOITは工科大だが、原子力学部からゲーム関連学部まで幅広い分野を網羅している。VR技術を使って放射線を可視化しようというアイデアも、原子力専攻の学生とゲーム専攻の学生との交流から生まれたものだ。それをUOIT准教授であるケベド博士が統括し、学部の垣根を超えたプロジェクトチームを結成。カナダの原子力産業界からも支援を受け、開発に着手した。その成果を今回、京都で開催された米国電気電子学会(IEEE)の「SeGAH2019(International Conference on Serious Games and Applications for Health)」で発表し、ミゴトに最優秀ポスター賞に輝いたというわけだ。

ケベド博士の専門はVR技術の応用だ。これまで、ゲームや教育などにその研究成果を提供してきた。

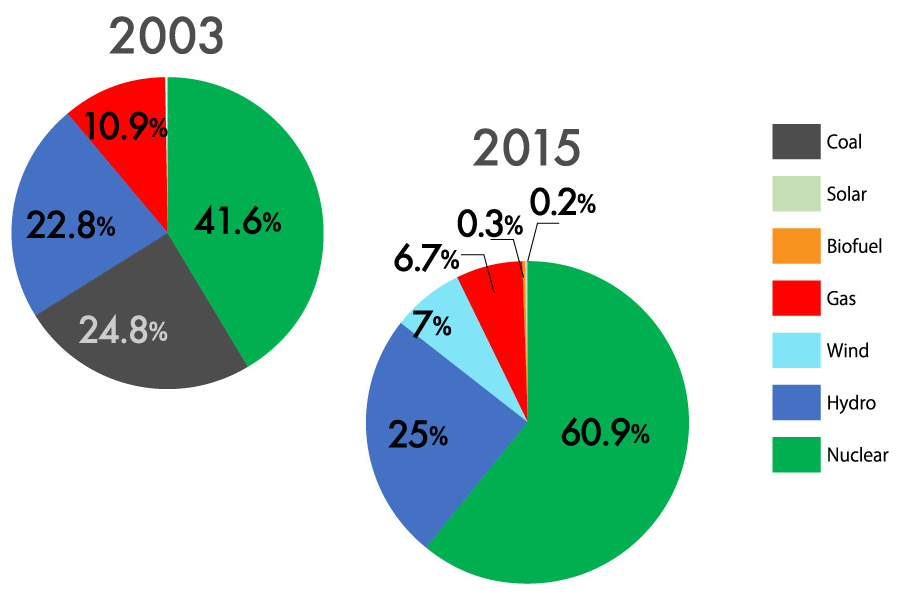

カナダは古くから、CANDU炉というカナダ独自の重水炉を開発/輸出している。国内での原子力発電利用にも積極的で、原子力産業は活況を呈している。中でもオンタリオ州は、2003年には総発電電力量の4分の1を石炭火力でまかなっていたが、2014年4月に石炭火力を全廃することに成功したことで有名だ。もちろんそれを可能にしたのは原子力発電の設備容量拡大なのだ。原子力産業が活況を呈しているカナダならではのプロジェクトだと言えるかもしれない。

もちろん日本にも、VRと放射線防護を融合させようというアイデアはある。2016年にオープンした日本原子力研究開発機構の「楢葉遠隔技術開発センター」(福島県楢葉町)は、福島第一原発の廃炉作業のための訓練や研究に活用されている。ただ、ご承知の通り、設備は大規模であり、コストも大規模である。

オンタリオ州の総発電電力量の電源別内訳

これに対しUOITのVRでは、「使いやすさ、手軽さを考え、将来的に多くの人に使ってもらいたいと思う。簡単に体験できる工夫をした」(ケベド博士)。今回必要な装置は、市販のノートパソコンと、一般向けに販売しているOculus(オキュラス)社のVRヘッドセット・コントローラーだけだ。VR用の市販のセットは、高級品でも6万円前後だ。もちろん大きな設備は必要としない。

VR技術が、ゲーム向けなどを中心に急速に進化したのはここ数年だ。撮影した映像を自動的にVR向けの映像に落とし込む技術、背景の画像を自動的に作成する技術などが進展し、VR空間の作成が容易になった。画像もより現実感を増している。

プロジェクトで課題となったのは、「放射線をどのように見せるか?」ということだった。

その結果、光の帯、または動くボールの2種類で表現し、光やボールの強さで、放射線量を変えることにした。放射線には、アルファ線、ベータ線など、さまざまな種類があるが、それらは色を変えて示すこともできる。

この「見える化」プロジェクトの形は、昨年ほぼ固まり、現在はよりわかりやすい形に日々改良を続けているという。近く、実際に原子力産業の放射線防護教育に使われる予定だ。

体験するにはこれだけの装置、パソコン、ヘッドセット、手のコントローラーで十分

放射線の遮蔽を体感し 被曝を減らす

実際には、どのように放射線防護の教育で使うのか?

一つのVR空間を体験させてもらった。

ボタン一つで、場所はキッチンから広い部屋に変わった。そこは学生や研究員が実際に活動しているケベド博士の研究室を、VR空間に落とし込んだものだという。

そこでは放射性物質を自由に配置することができる。試しに2400KCPS(=2400000CPS)の放射線源を机の上に置いてみた。かなり強い放射線だ。先ほどのバナナと違い、ボール状に表された放射線が線源から大量に放出されていた。 コンクリートの板を放射線源と計測器の間に置いてみると、50KCPSにまで減った。すごい遮蔽力だ。次に放射線源と計測器の間に木の板を置いてみると、200KCPSとなった。コンクリート強し!

これは、放射線の遮蔽に差があることを示すものだ。放射線の中でも、アルファ線は、紙1枚でさえぎることができ、もちろん木で遮蔽できる。これに対しベータ線、ガンマ線、エックス線は木では大きく減らず、コンクリートや金属板でようやく遮ることができる。

現実の世界の中では、実際に放射線源を配置することは難しいし、また実際に人が高濃度の放射線の中で被曝することは、健康の上から好ましいことではない。VR空間では、放射線源を容易に設置し、線量も変えられる。近い将来、VR空間で原子力発電プラントを作り、運用、事故対応訓練、放射線の遮蔽対策にも活用できる日が来るかもしれない。

「意識を変える」 VRで広がる可能性

カナダの原子力産業界は、原子力施設での訓練に使うことに期待している。ほかにもさまざまな分野への応用が可能だ。ケベド博士はその他の応用を期待する。「VRを使えばどのような世界にも、仮想の中で行くことができる」(同博士)。

Googleマップでは無料で、「ストリートビュー」などと呼ばれる風景映像を映し出すサービスを提供しているが、それのVR版がGoogle Earth VRだ。ヘッドセットさえあれば、VR空間の中で自由に空を飛んだり、時間が停止したような東京の街頭に立つことができる。ずっと先だと思っていたVRの世界は、私たちが知らないだけで、もうすぐ隣に存在していたのだ。

「放射線が関係することはたくさんある。それにVR技術を結び付けられないか」と、ケベド博士は言う。福島では人々が放射線を学び、帰還も始まっているが、不安はなかなか払拭されない。「そうした不安は放射線が見えないためだろう。VRを使った『見える化』で伝え、人々が感じることができたら、放射線との向き合い方が大きく変わるのではないか」と、ケベド博士は話す。

また、医療への応用にも期待できるだろう。放射線を使った医療は日々進化している。しかし、実際に人を使った手術などの訓練は、倫理上頻繁に行うことは難しい。そこでVRを使うのだ。「写真や映像をもとに、より現実味を持ったVR空間を作りだせれば、訓練や啓蒙活動も効果的になる」と、博士は期待する。

「日本の人々が持つ技術や放射線防護の知見、福島の復興を支援したい」。ケベド博士は日本の研究者や、企業との連携を呼びかけている。

理解が変える原子力の風景

原子力や放射線の活用によって生み出されるエネルギーは、平和目的の産業や医療などで使われ、私たちの生活を豊かにしている。 しかし、なぜか不安が付きまとい、健康影響への懸念と結びつく。放射線は「見えない」「感じられない」という特徴がある。さらに、日本の場合には、広島・長崎での原子爆弾の使用、さらには福島第一原発事故が影響して、不安が増幅してしまったように見える。新しい技術が社会に広がる場合にそうした不安はつきものだが、放射線への不安はあまりにも大きい。

実際には適切に放射線を管理することができれば、健康の被害などは起きないし、危険もないものだ。仮に、仮想現実とはいえ、それを見て感じ、管理できることを示せば、放射能の不安が消えるかもしれない。

日本の原子力産業や放射線を活用する事業に関わる人々は、どうすれば原子力・放射線を世間に広げ、受け入れてもらえるか日々模索している。世間も、こうした技術をどのように受け入れるかを考える機会が、福島事故以降増えている。VRを使った、放射線の見える化という取り組みは、放射線を身近なものとして考える、一つの突破口になるかもしれない。

核物理学を大きく進歩させた物理学者のマリ・キュリー(1867-1934)に、次の印象的な言葉がある。

「人生において怖れることは何もない。

ただ理解すべきことがあるだけだ」

放射線への理解が、恐怖を取り除き、原子力や放射線利用の世界を新しく広げるかもしれない。その新しい技術VRの活用を歓迎したい。■

マリ・キュリー

緊急寄稿

VR放射線教育という選択肢

アルバロ・ケベド先生のデモンストレーションの翌週、私は小中学生たちと一緒に鳥取県の三朝(みささ)温泉を訪れていた。源泉かけ流しの露天風呂に簡易の放射線測定器を近づけると、毎時0.15~0.2マイクロシーベルトを示した。ちなみに私が住んでいる京都市内では、神社仏閣などにある御影石などに直付けすると毎時2.0マイクロシーベルトを超える場合があるが、街中や大学、自宅の中などでは毎時0.6~0.9マイクロシーベルト程度である。

さらにその一週間後、今度は大学生たちとともに東京電力福島第一原子力発電所の構内を視察していた。構内を巡るバスから降りて事故を起こした1~4号機の建屋を一同に見渡せる高台に立つと、電離箱式のサーベイメータの数値は毎時120マイクロシーベルトを超えた。

さて、このように数値を羅列されて、一般の皆さんや放射線の初学者などはピンとくるだろうか?

おそらく無理な話だろう。普段から自前で放射線測定器を持ち歩いている、あるいは福島県で被災された皆さんなどのように普段からシーベルトの大小を意識して生活してこられた方々でもないかぎり、放射線の量的な感覚を持っている者など皆無である。

実は、放射線測定器は結構高価である。また、手に入れても放射線を測る以外の目的で使うことはもちろんない。定期的に有償で校正すること(測定器が正しい数値を示していることを確認し補正すること)も要求される。

一方、ケベド博士が使用されていたVRヘッドセットの下位モデルは、2~3万円ほどで購入可能である。またこのアイテムは、放射線学習以外の他の目的でも使える。博士はデモンストレーションの最後に、Google Earth VRの画面を見せてくれたが、この他にもさまざまなVRコンテンツが既に存在している。

さて、ではこの最新VR技術を体験した感想を。

ケベド先生から手渡されたVRヘッドセットを頭に装着し、

実際に手元のコントローラを動かした瞬間、放射線の量的感覚を養成するアイテムとしてのポテンシャルを強烈に感じたのである。映像のクオリティーは20年くらいの前のゲームで見たような感じの出来映えで、ポリゴンの線画にベタに着色をしたくらいの結構粗削りなものだった。ところが、3Dによる効果なのか、脳の方でなんらかの補正機能が自動的に働くのか、ヘッドセットをかぶった途端、まるでその部屋の中に居合わせたような錯覚に陥るのである。

VR空間で不敵に笑うDr.ウーノ

ヘッドセットを装着しただけでこの没入感は、本当に「すごい!」の一言に尽きる。さらに、見えるはずのない放射線が「見える化」されていて、部屋の中を飛び交っている自然放射線を自らの体感として把握することができるのである。皿の上に無造作に置かれたバナナからはカリウム40由来のベータ線とガンマ線が時折飛び出していた。ベータ線については皿や机で遮蔽されて裏の方には突き抜けてこないという心憎い演出までされている。この「見える化」は、放射線測定器による実測などと組み合わせると、初学者などに対して相当に高い学習効果をもたらすことだろう。

また、特殊な事例としては、実際には入ることが困難な高い放射線量の作業区域(原子炉近傍や、放射性廃棄物処理施設)に立ち入る前の訓練などにも活用されるようになるかもしれない。既に研究や産業分野ではPHITS(日本原子力研究開発機構が中心となって開発)などに代表されるような放射線挙動をシミュレーションする技術が存在するが、これと博士のVR技術を組み合わせることで、よりリアルな訓練を展開することが可能となる。

将来、博士たちの研究プロジェクトで開発された映像がオープン教材となって世界的に公開されるなどされたら、いち早く放射線教育の現場に取り入れたいと感じた。

京都大学 放射性同位元素総合センター

助教 角山雄一(またの名をDr.ウーノ)

小部屋でヘッドセットを付けて、ふらふらと突っ立っている不審な男。誰あろう私である。

足がすくんでいるのだ。さらに言うならば、ビビりながらブツブツと口の中で「I don’t like it. I don’t like it…」と必死につぶやいているのだ。

そう。私は今、高層ビルの屋上から突き出た細い鉄骨の上に身を乗り出している。足下には奈落が口を開けている。ケベド博士に「Noriyuki, Jump!」と促されても、足が動かない。映像だとわかっているのに足が言うことを聞かない。

ケベド博士いわく「VRは本来、苦手意識を克服するためにある」のだそうだ。人前でのプレゼンが苦手な人は、VR空間で大勢の聴衆に見つめられながら壇上に立つ訓練をする、高所恐怖症の人は、VR空間で存分に高所を堪能する訓練をする──のだという。

もちろん私が味わったのは後者の訓練プログラムであり、この後、取材チームの手によって無情にも突き落とされ、絶叫とともに墜落するのだが、同映像は割愛する。ちなみに、最後にヘッドセット内に広がった風景は真っ白という手の込みようであった。

今や身近となったVRだが、団塊の世代以上の方々は、おからだご自愛ください。

(石井敬之)