文科省 核融合の挑戦的研究に向け検討開始

28 Jun 2023

文部科学省は6月28日、「核融合の挑戦的な研究の支援のあり方に関する検討会」(主査=足立正之・堀場製作所社長)を始動した。内閣府による「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」策定(2023年4月)を受け、核融合の未来の可能性を拓くイノベーションへの挑戦的な研究支援のあり方を検討するもの。今回の会合で、「ムーンショット型研究開発制度」[1] … Continue readingを活用することで概ね一致した。〈配布資料は こちら〉

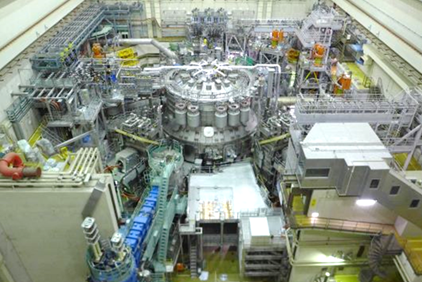

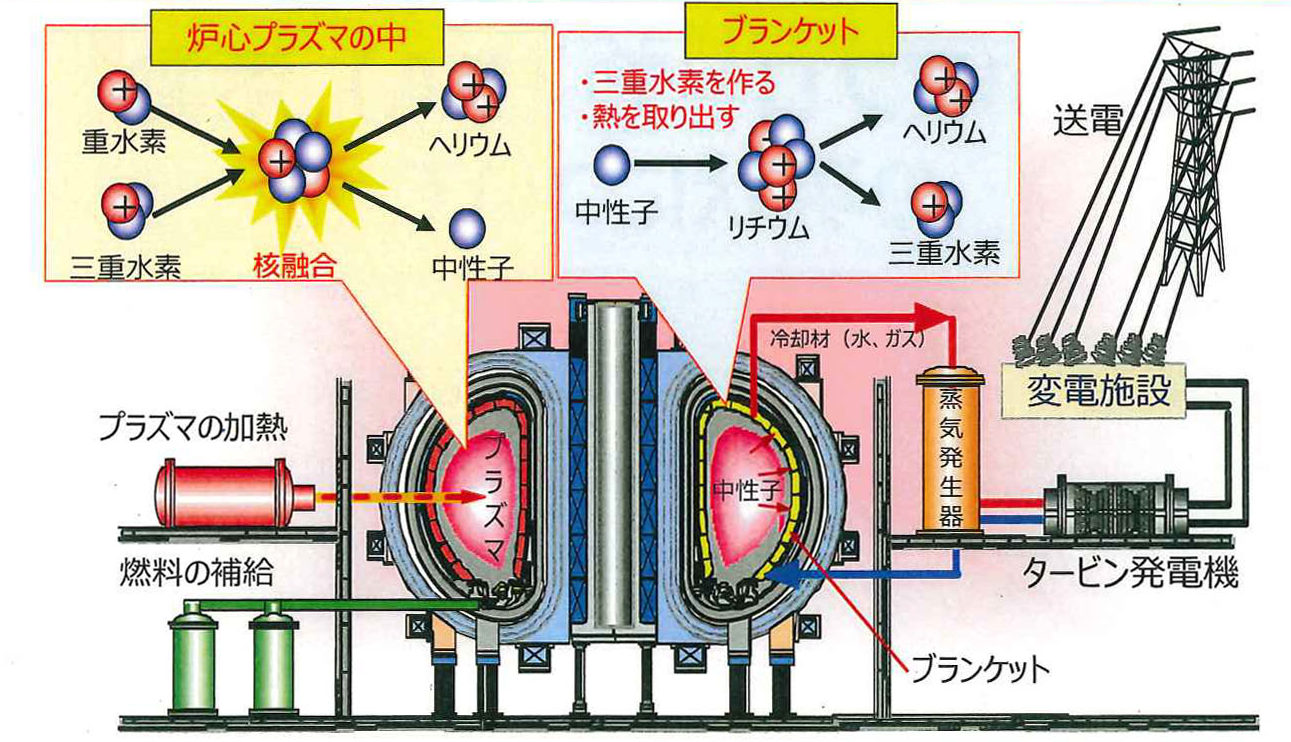

検討会のキックオフに際し、竹永秀信委員(量子科学技術研究開発機構六ヶ所研究所長)が核融合エネルギーの原理・特徴、実現への道筋について説明。ITER(国際熱核融合実験炉)計画に続き、約64万kWの発電実証を行う産学連携による日本独自の原型炉設計の取組を紹介した上で、将来の実用炉との「技術ギャップ」に関し、「経済性の向上」に向けた小型化、高稼働率化、簡素化をカギとしてあげた。さらに、「技術ギャップ」を埋めるための研究開発について、「研究機関、大学などがそれぞれで実施しており系統的なものとなっていないが、まだ潜在的なアイデアもあるのでは」と指摘。今後の進め方として、竹永委員は、幅広いアカデミアや産業界からのアイデア活用、全体を統括する「プログラムディレクター」を設置する必要性などを主張した。

また、核融合エネルギーのベンチャー企業「京都フュージョニアリング」の設立に携わった武田秀太郎委員(九州大学都市研究センター准教授)は、まず世界で核融合エネルギー実現に取り組むスタートアップ企業の過去20年間の推移を図示。「2000年代にはほぼ1、2社だったのが、今や35社にまで上っており、2021年単年でも約5,000億円の投資を集め、民間投資だけでも累計で7,500億円を超えると推定」と、その躍進ぶりを強調。特に、米国では、2021年に民間からの投資額が政府予算をおよそ5倍相当で初めて上回り、業界に活力を与えているという。世界のスタートアップ企業について、武田委員は「3社に2社が2035年以前の初送電を見込んでいる」と、核融合実現に掲げる目標の短さを特筆事項にあげた。その上で、核融合スタートアップの技術的革新に向けた軸として、

- 革新的な閉じ込め方式(代表的とされるトカマク、ヘリカル、レーザー以外の方式)

- 革新的な要素技術

- 革新的な社会実装

――を提示。革新的な要素技術に関しては、先進材料やAIの開発・活用などを通じ小型化・低コスト化を目指す欧米の取組を紹介。革新的な社会実装に関しては、宇宙輸送、核医学、水素製造、熱供給など、発電以外の応用を例に、将来のニーズ・市場からバックキャスト(目標とする未来像を描き、それを実現する道筋を未来から現在へとさかのぼり政策を立案する手法)した研究により社会・産業構造の変革に取り組むべきとした。

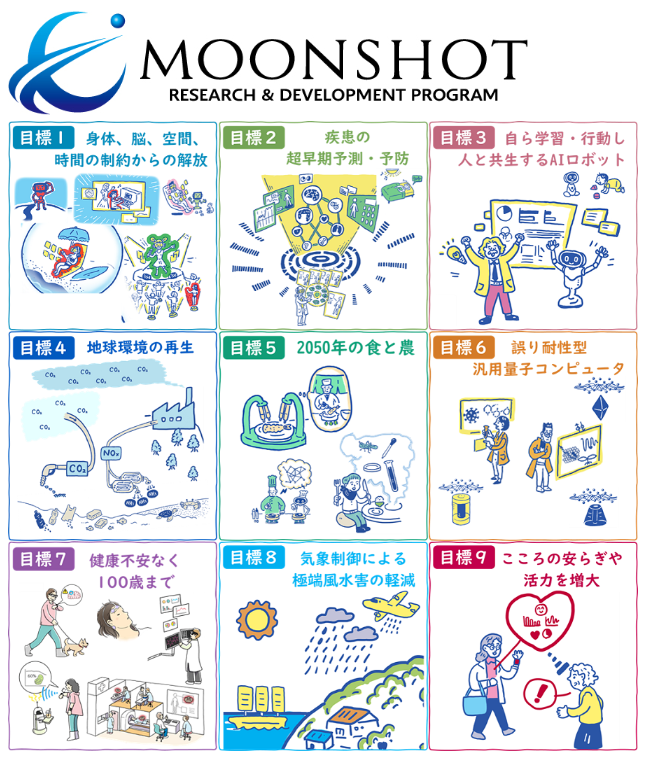

核融合の研究開発に向け活用する方向性が示された「ムーンショット型研究開発制度」では、現在、社会・環境・経済の諸課題の解決に向け9つの目標を設定し、挑戦的な研究が推進されている。吉田善章委員(自然科学研究機構核融合科学研究所長)は「幅広い科学技術分野を巻き込んでいくことで色々なイノベーション生まれてくる」と、学際的な取組の重要性を強調。高校時代から国の競争的資金に採択され研究に取り組んでいる村木風海委員(炭素回収技術研究機構代表理事)は「埋もれている個人の才能を引き出す施策も今後必要」と、萌芽的研究を支援していく必要性を示唆した。

脚注

| ↑1 | 超高齢化社会や地球温暖化問題など、重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標を国が設定し、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進するプログラム。現在、2040、50年を標榜し9つの目標が設定されている。2023年度予算で約30億円計上。 |

|---|