原子力発電事業者 リスク情報活用でプラン改訂

18 Dec 2023

原子力発電事業者11社は12月14日、「リスク情報活用の実現に向けた戦略プランおよびアクションプラン」の改訂を共同発表した。「リスク情報を活用した意思決定」(RIDM:Risk-Informed Decision-Making)により、原子力発電の安全性向上を図るもので、2018年2月の策定以降、今回の改訂は、2020年6月以来、約3年半ぶり。RIDMは、原子力施設の安全性向上対策などを行う際、確率論的安全評価(PRA)で得られる定量化されたリスク情報も加え、意思決定を行う手法だ。

福島第一原子力発電所事故の反省として、原子力発電所の安全性向上のため、原子力発電事業者では、リスクに向き合う仕組みの構築と、巨大地震・津波といった発生頻度は低くとも発生した場合の影響が大きい外的事象への取組強化を進めてきた。「リスクはゼロにならない」という考えに基づき、規制基準を満たすことにとどまらず、事業者の一義的責任のもと、自ら安全性向上・防災対策の充実を追求し、適切にリスクを定量化・管理する「リスクマネジメント」が重要となる。発電所のリスクを継続的に管理していくため、プラントの設備や運用において、リスク情報を活用し強化すべき点を特定して有効な対策をタイムリーに講じるRIDMを導入すべく、原子力発電事業者は2018年2月に「リスク情報活用の実現に向けた戦略プランおよびアクションプラン」を取りまとめた。RIDMの研究開発は、原子力リスク研究センター(NRRC、電力中央研究所内に2014年設立)が一元的に行っており、具体的取組例としては、四国電力伊方3号機の地震ハザード評価プログラム(SSHAC)があげられる。

原子力発電事業者によるRIDM導入に向けた戦略プランは、前回の2020年6月改訂で、

- フェーズ1(2018~20年) RIDMに必要な機能を整備し、リスク情報活用を実践

- フェーズ2(2020年~) RIDMのための技術基盤の活用・改善、研究開発の継続と成果の適用、RIDMプロセスの適用範囲の拡大

――と、それぞれ成果、目標を提示。

続く今回の改訂では、フェーズ2の進捗状況を確認した上で、今後の取組・目標を設定。例えば、技術的取組としては、関西電力美浜3号機で実施されたリスク低減に有効な対策として、非常用炉心冷却装置の再循環自動切替装置の2025年以降導入の決定などがあげられる。この他、産業界を挙げた取組として、原子力エネルギー協議会と連携した運転中保全(OLM)の適用範囲拡大に向けた検討も行われており、今後は、規制当局と様々な側面から議論を進め、実機プラントへの早期適用を目指すとした。これにより、あくまで結果として、安全性向上とともに、プラントのパフォーマンス向上につながることも期待される。

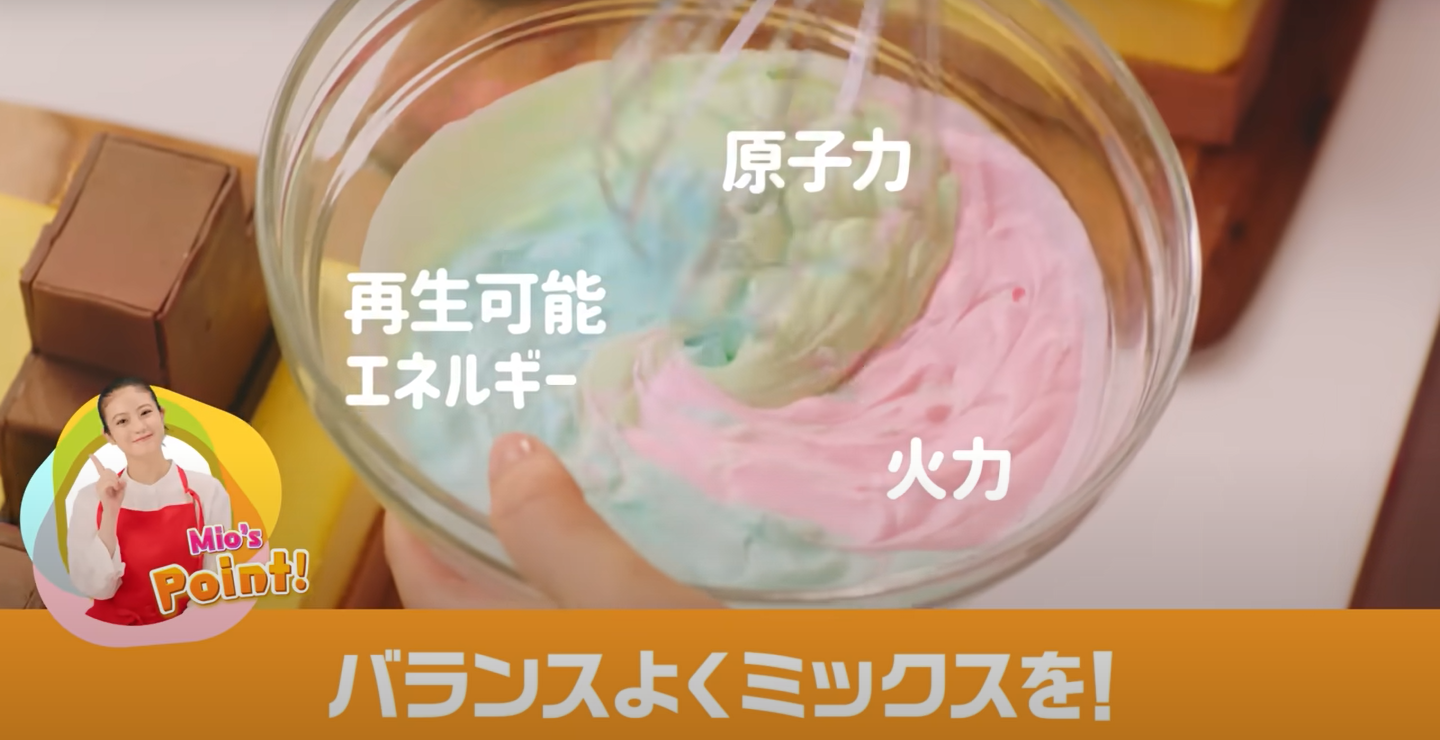

電気事業連合会の池辺和弘会長は、12月15日の定例記者会見で、RIDMの活用に関し、「新しいプロセスも活用しながら、さらなる安全性向上に努め、原子力発電の最大限の活用を図っていく」と述べた。