放影協 放射線業務従事者対象に30年超の疫学的調査

27 Mar 2024

「低線量による人体への影響に関する疫学的調査」を実施する放射線影響協会は、原子力発電所などの放射線業務従事者約20万人を対象とした1990~2014年度の5期・25年間にわたる調査結果を踏まえ、「低線量域の放射線が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしていると結論付けることはできない」との見解を示した。同協会放射線疫学調査センターの三枝新氏が、3月19日の原子力委員会定例会合で説明したもの。〈放影協発表資料は こちら〉

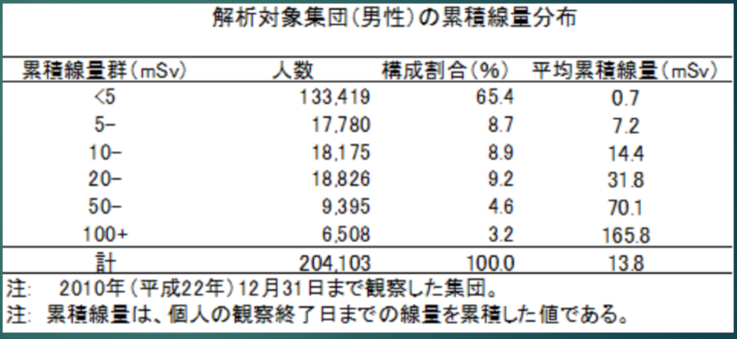

同調査は、原爆のように高線量を短時間に被ばくして現れる「急性障害」と異なり、被ばくのリスク増加に統計学的に有意な差が認められないとされる「低線量域の放射線の慢性被ばく」の健康影響について科学的知見を得るのが目的。調査結果は5年ごとに公表されており、1990年度を始期とする「第Ⅰ期」以降、調査対象者は、当初の約18万人から、研究施設なども含めた若手の放射線業務従事者を追加し、2014年度を終期とする「第Ⅴ期」には約27万人となっている。「第Ⅴ期」では、生死・観察状況が確認され評価を行うに値する20歳以上の男性約20万人が解析対象者となった。総観察人員・期間は288.9万人・年にのぼり、1人当たりの平均観察期間は14.2年。解析結果によると、1人当たりの平均累積線量は13.8mSvで、累積線量は5 mSv未満が65.4%、100mSv以上が3.2%と、相対的に低い側に偏った分布状況だった。女性は対象者数が少なく線量分布が極端に低いことから除外されている。

発がんのリスクは、生活習慣に大きく依存し、被ばくによる影響なのか区別が難しい。職業集団の方が一般集団と比べて死亡率が低い「健康労働者効果」も評価を行う上で一種のバイアスだ。国立がんセンターの研究によると、継続した喫煙は1,000~2,000 mSv、運動不足は200~500 mSv、野菜不足は100~200 mSvの被ばくと同等とされている。三枝氏は、こうした要因が累積被ばく線量と相関している場合、健康との関連に影響を与える「交絡因子」となり得るとした。さらに、単位線量当たりの死亡率上乗せ分を示す「ERR」(過剰相対リスク)と呼ばれる指標を用いた有意性の評価結果を紹介。それによると、解析対象者約20万人の死因に関し、肝臓がんと肺がんで「ERR」が有意に高くなっており、さらに、がんの部位別の分析結果も踏まえ、「喫煙が累積線量と死亡との関連に交絡している」などと推察している。

「第Ⅴ期」までの調査では教育年数も「交絡因子」の一つとしてあげられており、これまでに得られた示唆をもとに、2015年度からの「第Ⅵ期」調査以降は、生活習慣の調査(喫煙、飲酒、教育年数、業務内容他)、がん罹患情報の活用、ICRP勧告を踏まえた主要12臓器別の線量換算など、新たな方策を導入した。現在、同調査は、2020年度からの「第Ⅶ期」が進行中。三枝氏は、生活習慣の調査にまでは及ばない海外の放射線疫学研究を例示・比較した上で、「世界初の調査であり、放射線リスクの検討に際して、精度、妥当性の高い結果を得るもの」と、期待を寄せている。