【第57回原産年次大会】福島第一廃炉進捗と復興状況

12 Apr 2024

「第57回原産年次大会」では2日目の4月10日、セッション3(福島セッション)「福島第一廃炉進捗と復興状況」が行われた。

同セッションではまず、東京電力福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏が、福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水・処理水対策の現状と課題について講演。2023年8月に開始したALPS処理水の海洋放出については、2023年度内に計4回の実施で、総放出量31,145㎥との実績を述べ、「海水希釈後、海洋放出後のいずれにおいても、トリチウム濃度に異常は出ていない」などと説明。2024年度には、計7回の実施で約54,600㎥を放出する計画だ。

1~4号機の使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、残る1、2号機で、それぞれ2027~28年度、2024~26年度の開始が予定されている。そのうち、1号機(新燃料を含み392体の燃料が保管)については、取り出しの準備に向け、原子炉建屋を抱きかかえるように囲む大型カバーの設置が2025年夏頃の完了を目指し進捗している状況。2号機(新燃料を含み615体の燃料が保管)については、汚染拡散の防止、作業時の被ばく低減のため、既存建屋の南側に開口部を設け燃料取扱設備を出し入れする計画で、現在、これに必要なクレーンや走行台車を設置する構台・前室の建設が進められているところだ。また、小野氏は、安全な使用済燃料の乾式保管方式として、海外で実績のあるコンクリートキャスクの適用性を検討していることを紹介した。

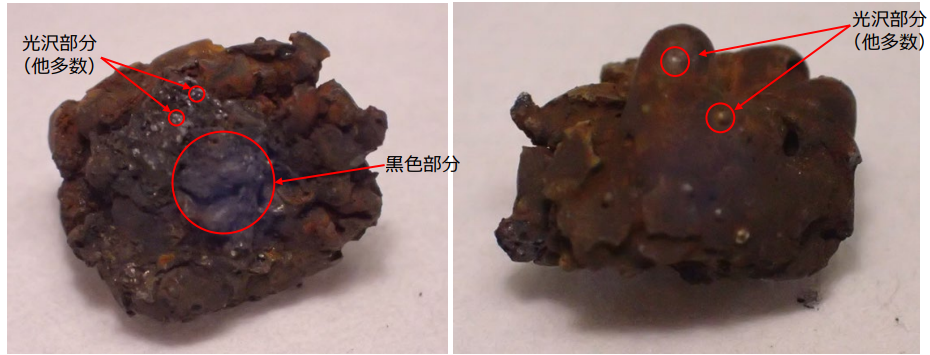

燃料デブリの取り出しに向けては、調査の最も進んでいる2号機から「ごく少量の取り出しから試験的に」着手する予定だが、これに用いるロボットアームは現在、モックアップ試験・訓練中で「現場への適用にはもう少し調整に時間がかかる」ことから、2019年度の調査でも実績のあるテレスコ式装置(望遠鏡の筒が伸縮するイメージ)を補完的に用い、「遅くとも2024年10月には開始したい」と説明。また、1号機では、2024年2月下旬より原子炉格納容器内の燃料デブリの状態を確認するため、小型ドローン(計4機)および無線を中継するヘビ型ロボットを用いたペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)内の調査を実施しており、小野氏は最近取得した映像を披露。今後の取り出し規模の拡大に向けては、3月に原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の技術委員会が示した提言「気中工法(燃料デブリが気中に露出、もしくは低水位で浸漬した状態で取り出す)に軸足を置きつつ、充填固化工法(充填材で燃料デブリを安定化させ線量を低減し、掘削により取り出す)を組み合わせる」を踏まえ、「今後、1~2年かけて、実際に現場に適用するための設計を検討していく」と述べた。

「復興と廃炉の両立」を目指し、小野氏は、廃炉事業への地元企業による参入促進に向けたマッチングの取組を紹介。2024年1月までに、その成約件数は約1,000件にのぼったという。さらに、被災地域の復興の動きを、地元祭礼の復活などから振り返り、「少しずつ人々が戻り、賑わいを見せている。今後も住民の方々が安心してふるさとに帰還してもらえるよう、引き続き安全第一で廃炉を進めていく」と強調した。

講演に続いて、パネルディスカッションでは、東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授の開沼博氏がモデレーターを務め、パネリストとして、それぞれの立場から福島の復興に取り組む一般社団法人HAMADOORI13代表理事の吉田学氏、株式会社haccoba代表取締役の佐藤太亮氏、浅野撚糸株式会社代表取締役社長の浅野雅己氏が登壇。

いわき市出身で福島復興に関し多くの著書を有する開沼氏は、2015年開催の「第48回原産年次大会」で、福島セッション「ふくしまの未来予想図」のモデレーターを務めたことがあるが、今回の登壇に際し、ALPS処理水の海洋放出開始、双葉町における避難指示の一部解除など、近年を振り返り、「毎年、新しい動きがあるが、まだ解決せねばならない細かな課題が山積している」と、議論に先鞭をつけた。

大熊町出身で東日本大震災発生時、建築士として福島第一原子力発電所構内で作業に従事していたという吉田氏は、原子力災害発生後、被災地家屋の調査に尽力。その中で、双葉郡の人口急減を憂慮し、2021年に浜通りの若者による起業を支援する「HAMADOORIフェニックスプロジェクト」を立ち上げた。実際、双葉郡8町村の人口は、2011年の約75,500人から2024年には約17,900人にまで減少しているという。同プロジェクトでは現在18社が採択されており、同氏は、地元食材を利用した古民家カフェ(川内村)、地元の伝統行事「相馬野馬追」に因んだ乗馬ジム展開構想(南相馬市)、震災前には特産品であったキウイの再創出事業(大熊町)などを紹介した。

続いて、同プロジェクトに参画している佐藤氏が登壇。同氏は、埼玉県出身だが、誕生日が震災発生日の「3月11日」という因縁から一念発起し、新潟県で酒造りの修業を積んだ後、浪江町・南相馬市で酒蔵「haccoba -Craft Sake Brewery-」を始めた。どぶろくの文化に立ち返り「自由な酒作り“クラフトサケ”」とともに、「若者も集う新しいコミュニティ作り」を標榜。最近はJR常磐線・小高駅を利用した観光にも供する醸造所を開設しており、今後はベルギーでの酒蔵作りも目指しているとした。

繊維業の浅野撚糸は、岐阜県に拠点を置いているが、浅野氏は、外国製品の台頭などによる厳しい下請け経営環境からの脱却、国産繊維の復権を目指し、経済産業省からの打診を受けて、2023年に新工場「SUPER ZERO」を双葉町に開設。同社は福島・東北の復興に貢献すべく、昨秋、紳士服のコナカによるプロジェクトともタイアップし「福島復興国産Tシャツ」を製造・販売した。2024年には若手新入社員を迎え入れたほか、最近では、学生も見学に訪れているという。ディスカッションの中で、若者との議論にも積極的な開沼氏は、地元に娯楽が少ないことなど、将来的に人が地方に定着していく上での課題を指摘。これに対し、浅野氏は、最近の外国人記者による取材対応経験に触れ、「社員の生活に責任が取れるのか」といった厳しい質問を受けたとする一方、若手社員らに対するインタビューを通じ「記者たちは納得した様子だった」ことを述べ、「世界はまだ『福島という響き』に誤解を持っている」として、「福島を見てもらう、来てもらう」必要性を強調した。