規制委 原子力災害時の屋内退避で効果的運用を議論へ

22 Apr 2024

原子力規制委員会(規制委)は4月22日、原子力災害時に屋内退避する場合の、効果的な運用を明確化するための検討チームを始動した。規制委の伴信彦委員、杉山智之委員が担当する。原子力規制庁および内閣府(原子力防災)の担当官に加え、放射線や原子力防災などの外部専門家、地方自治体の関係者をメンバーとして、今年度内に検討結果をとりまとめる。

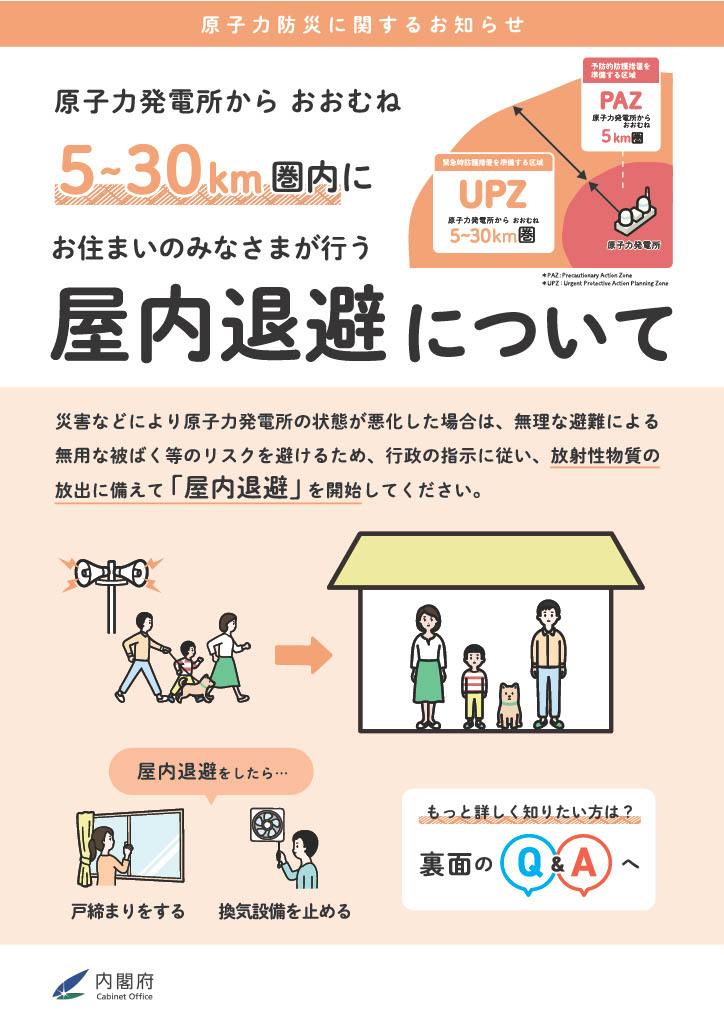

原子力災害対策指針では、原子力発電所が全面緊急事態となった場合にUPZ(概ね5~30km圏)内の住民は屋内退避をすることとしているが、屋内退避の解除や避難への切替え等の判断は示されていない。

このため、検討チームは2月14日の規制委で了承された、

- 屋内退避の対象範囲及び実施期間の検討に当たって想定する事態の進展の形

- 屋内退避の対象範囲及び実施期間

- 屋内退避の解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項

──の3点を検討課題とし、地方自治体等の意見も踏まえて効果的な運用の考え方や必要な事項をまとめる。

会合のなかで、伴委員は検討の進め方について「最悪の状況だけ考えて安全側に保守的であれば良いというわけではない。現実的で柔軟な対応を考えていきたい」との基本的な考えを示した。

検討チームは今後、日本原子力研究開発機構(JAEA)の確率論的事故影響評価コード「OSCAAR(オスカー)」を用い、炉心損傷により放射性物質が外部に放出する場合に想定される事態の進展をシミュレーションする予定で、炉心損傷に至らない場合を含めて3つのケースで事態進展の形を検討。その結果をもとに、屋内退避の効果的な運用について検討を進めていく。検討課題のうち、「解除又は避難・一時移転への切替えを判断するに当たって考慮する事項」については、福島第一原子力発電所の事故など過去の事例を踏まえることとし、現実的かつ効果的な運用が行えるよう議論を進める方針だ。

この課題に関連して敦賀市の藤村弘明危機管理対策課長は「住民への広報のタイミングや範囲も検討に加えていただきたい。能登半島地震以降、住民の皆さんの意識は高まっている」と指摘し、安定ヨウ素剤の確実な配布についても検討に含めることを要望。規制委は、住民への周知とヨウ素剤配布について、検討課題に含めて必要な議論を行う考えを示した。

内閣府では屋内退避についてのわかりやすいリーフレットを作成し、各自治体に配布するなど、地域住民への理解促進につとめているが、今後とりまとめられる検討の結果をどう周知していくかも重要な課題になる。