原子力学会有志 2050年のビジョンに向け提言

05 Jun 2024

次期エネルギー基本計画策定の検討が本格化しつつあり、また、高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に向けた文献調査応募の新たな動きもみられている。こうした状況下、日本原子力学会の有志らはこのほど、2050年に向け「脱炭素とエネルギー安全保障強化に貢献する原子力ビジョン」と題する提言を発表した。

同提言は、2014年6月~15年6月、原子力学会会長を務め、内閣府の革新的研究開発推進プログラム「ImPACT」で高レベル放射性廃棄物の資源化に係る研究をリードしてきた藤田玲子氏が中心となって、29名の有識者が連名で取りまとめ発表されたもの。同氏によるプロジェクトでは、通信機材や装飾品に用いられるパラジウムの抽出・再生利用などの研究成果が注目されている。

提言ではまず、「わが国は資源が少ない国であることには変わりなく、再生可能エネルギーとともに、脱炭素電源である原子力を活用することが重要」との認識を強調。福島第一原子力発電所事故発生以来、原子力学会が「福島特別プロジェクト」として重点を置く福島の復興を始め、「2050年カーボンニュートラル」の達成、既存の原子力発電所の再稼働、軽水炉の新設、六ヶ所原子燃料サイクル事業の安定操業といった従前からの取組を着実に推進することに加え、「わが国の事情に合った原子力技術を開発していくこと」が重要と述べている。また、原子力エネルギーの活用に関し、発電にとどまらず、水素製造、熱利用、船舶の動力源、宇宙開発などにおいて、小型炉の利用が広がる可能性にも言及。医療分野での利用に向けても「人類の健康上最大の敵であるがんの診断や治療に、原子力が一層貢献する」などと、期待を寄せている。

その上で、

- 高速炉そして高レベル放射性廃棄物の地層処分を実現する

- 原子力関係者以外も加わって、透明性を持つ原子力政策を策定し、一般の人々の理解を得るように努力する

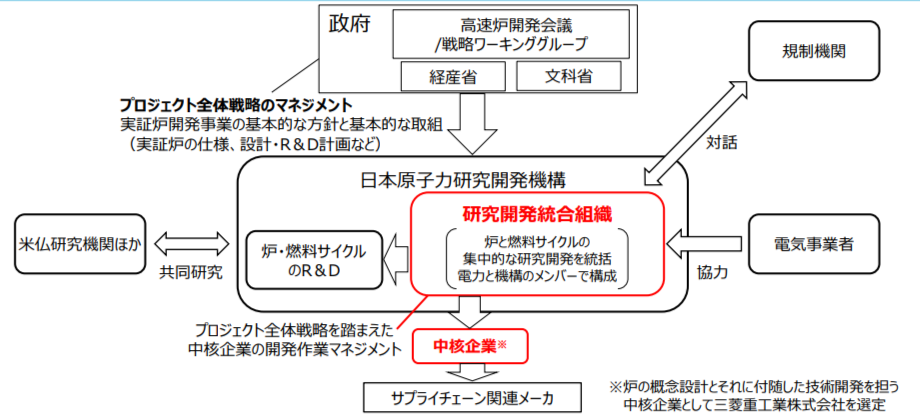

――ことの2点を提言。かつて産官学連携で、高速増殖炉サイクルの実用化研究開発が進められていた時期もあった。提言では、「わが国で廃棄物の低減は重要な課題」と、あらためて明記。処分場の規模を極力小さくすべく、「高速炉の開発が必要」と述べ、2050年の原子力ビジョンとして、「原子力を再び夢のある分野として魅力あるものにしていきたい」と強調している。

原子力学会では、一般との対話・他学会との交流の場として、毎年「原子力総合シンポジウム」を開催しているほか、次世代層への啓発に向け「原子力のいまと明日」(丸善出版)の改訂版を刊行するなど、理解活動に努めている。今回の提言は、こうした同学会のプレゼンスをさらに高めていくことにつながりそうだ。