衆院原子力問題調査特別委 元国会事故調・黒川氏ら有識者よりヒア

21 Jun 2024

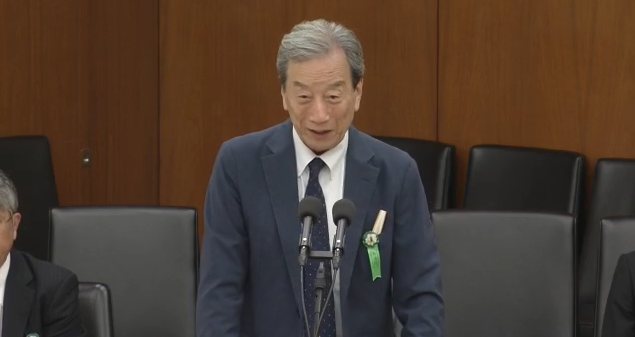

次期エネルギー基本計画策定に向けた検討が5月15日、総合資源エネルギー調査会で始まった。間もなく閉会を迎える今通常国会だが、こうしたエネルギー政策をめぐる重要な動きと合わせ、衆議院原子力問題調査特別委員会(委員長=平将昭氏〈自由民主党〉)が同31日に開催。元国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)委員長の黒川清氏(政策研究大学院大学名誉教授)ら、有識者を招き、原子力行政のあり方を中心に質疑応答が行われた。

この約1年間、原子力・エネルギー政策をめぐる法整備としては、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)など、重要法案が可決・成立。同法は、原子力基本法改正の他、運転期間に関連し高経年化した原子炉に対する規制の厳格化も盛り込まれている。福島第一原子力発電所事故から13年、国会事故調終了後もこれまで、原子力規制行政の建て直しに向け意見を述べてきた黒川氏は、2年ぶりとなる特別委員会への出席に際し、最近の海外交流経験も振り返りながら、「実際、あまり変わっていないのでは」と、日本の現状を厳しく指摘した。

また、国会事故調で黒川氏をサポートし、次世代層への啓発にも力を入れている石橋哲氏(クロト・パートナーズ代表)は、事故調が示した提言に関して、この2年間、国会で実質的に発言があったのは「1回・10秒のみ」と、問題意識の低下を懸念。その背景として、立法府側に「『できない』のではなく『やらない』ことの集積があったのでは」などと推測した上で、「ソクラテスの弁明・クリトン」(岩波文庫)の一節から、古代ギリシャ時代の名言「君は恥辱と思わないのか」を紹介し、意識高揚を促した。

総合資源エネルギー調査会にも参画してきた橘川武郎氏(国際大学学長)は、日本の原子力をめぐる課題として、「東京電力柏崎刈羽6・7号機の再稼働」、「次世代革新炉の建設」、「次期エネルギー基本計画と原子力発電の比率」を提示。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関しては、元旦に発生した能登半島地震の影響も相まって、地元理解の課題をあげた。さらに、2040年のエネルギーミックスとして、再生可能エネルギー45%、原子力30%、水素・アンモニア5%、火力20%などと例示。その上で、「原子力は新用途の開拓が不可欠」と主張し、電力市場の将来も見据え「原子力をカーボンフリー水素の供給源として使う」ことを重要な選択肢として提案した。

原子力技術開発に厳しい見方を示す佐藤曉氏(原子力コンサルタント)は、米国の現状とも比較しながら、運転期間延長や出力向上に伴う経済性に言及し、「電力事業者と規制当局が双方の役割を果たし次の10年を目指すべき」と主張。原子力委員を務めた経験のある鈴木達治郎氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)は、バックエンド問題について発言。高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に関し、1990年代の同委高レベル放射性廃棄物処分懇談会(評論家の木元教子氏の司会により全国各地で啓発に取り組んだ)の議論を振り返り、昨今の状況を「透明性が欠ける」などと指摘した。文献調査に応募する自治体も出ているが、「科学的特性マップ」の有用性、最近の日本原子力文化財団の世論調査結果も踏まえ、理解活動に向けて「まだ改善すべきことがある」と強調。さらに、国会の役割の重要性にも言及し、高レベル放射性廃棄物処分の管轄を経済産業省から環境省に移す法改正などを提案した。

有識者による発言を受け、細田健一委員(自民党)は、国会事故調の提言の一つ「規制当局の監視」を重要なミッションととらえた上で、昨今の情勢から、核テロ対策を踏まえた設計基準脅威に係る対応や、過重な規制に伴う弊害などに関して問いを発した。