原子力白書 放射線を特集

26 Jun 2024

原子力委員会は6月25日、2023年度版の原子力白書を取りまとめた。

日本の原子力利用に関する現状および取組の全体像について、「国民に対する説明責任を果たしていく」ため、発刊するもので、今回は、「放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性」を特集。白書公表に際し序言の中で、上坂充委員長は、「原子力行政のアーカイブ」として広く活用されることを期待した上で、特集テーマに関連し、2023年に開始した福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に係る議論の背景として、「放射線に関する正確な知識が必ずしも国民に幅広く浸透しておらず、漠然と不安を感じている」と懸念。他方、放射線は、医療、工業、農業の各分野で幅広く利活用が図られ、「今日の生活基盤を支える技術となっている」といった観点から、安全性確保を前提として、「社会的受容性、経済性など、多面的な側面を考慮して取組を進める必要がある」と述べている。

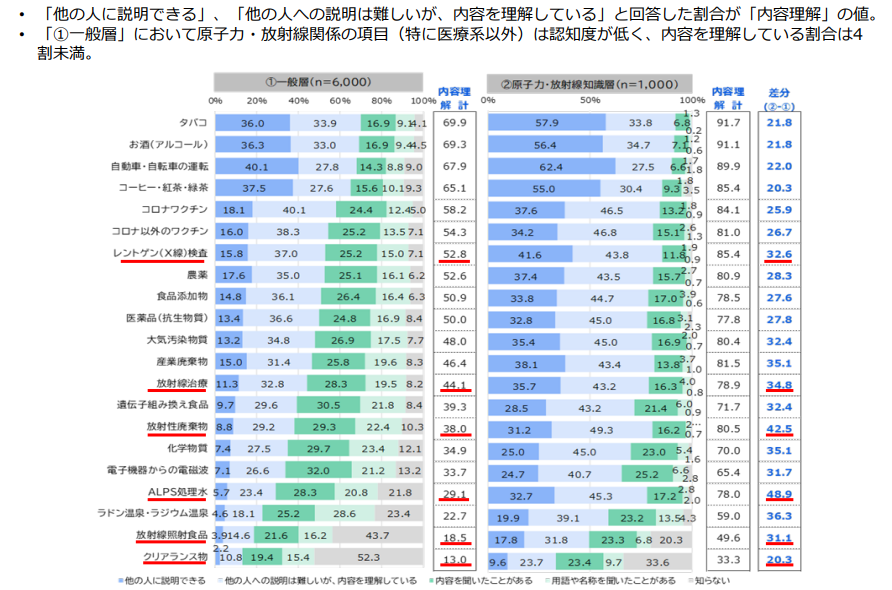

特集の冒頭では、「放射線に関する基礎知識」を整理。この部分を読むだけで、放射線の種類や強度・線量を測る単位、自然放射線の存在、低線量被ばくの影響などを学ぶことができる。原子力委員会では2024年に入ってから、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」(2022年5月に同委決定)のフォローアップも合わせ、有識者らからのヒアリングを実施。国民理解の関連では、4月にMRIリサーチアソシエイツ社より説明を受けており(既報)、人々の様々なリスクに対する認識について、数千人規模の調査結果をもとに議論している。その中で、原子力・放射線関係のリスクについては、「一般層」と「原子力・放射線に関する知識を持っている層」とを比較し、「受け入れられない」とする割合は、「一般層」で顕著に高くなっていた。一方で、ワクチンや医薬品など、日常的に使用され、その便益が理解されているものについては、「ベネフィットがリスクを上回る」との回答割合が高くなっていたことから、今回の白書では、原子力・放射線利用に関し、電力安定供給に資する役割と、それに伴い発生する放射性廃棄物の安全な処分やクリアランス物の再利用なども含め、「社会的な意義について、国民の理解・信頼を得る継続的な努力が重要」と、結論付けている。

なお、最近1年間の取組状況として、今回の白書では、「原子力利用の基盤となる人材育成とサプライチェーンの維持・強化」を項目立てし、2023年3月に設立された「原子力サプライチェーンプラットフォーム」、同年6月にOECD/NEAが公表した「原子力部門におけるジェンダーバランスの改善」などを紹介し、原子力分野における技術基盤の維持・強化やダイバーシティの確保について、一層踏み込んで取り上げている。