STEAM教育と原子力リテラシー

━━未来の教育者が担う責務

25 Feb 2025

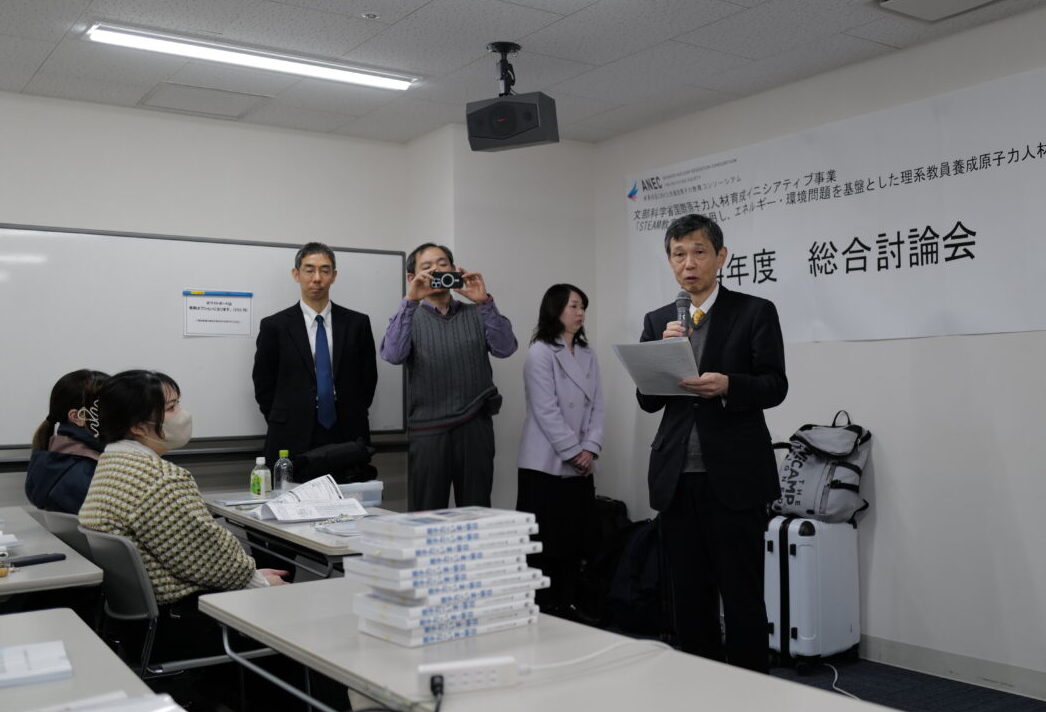

2025年2月23日、静岡大学の主催で「STEAM教育手法を活用し、エネルギー・環境問題を基盤とした理系教員養成原子力人材育成」令和7年度総合討論会が開催された。本プログラムは、文部科学省の国際原子力イニシアティブ事業の一環として実施され、日本全国の教育系大学が連携し、エネルギー・環境問題のリテラシーの高い教員養成を目指している。

本プログラムは5年計画で、今回が3回目。静岡での開催は初めてで、学生たちは前日、浜岡原子力発電所を見学している。これまでも島根や鹿児島など、原子力発電所が立地する地域で開催されてきたが、今回は都市部・静岡での開催となり、新たな層へのアプローチが期待される。なおSTEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、リベラルアーツ(Liberal Arts)、数学(Mathematics)の統合的なアプローチを重視するものであり、特に日本の教育現場においては、文系理系の垣根を取り払った、分野横断的な学びを強化する手法として注目されている。

前半に行われたポスターセッションでは、教育学部系の学生たちがSTEAM教育を活用したエネルギー教育の指導案を発表した。指導対象は小学校高学年から高等学校まで幅広く、テーマも多岐にわたる。エネルギー資源の活用、カーボンニュートラル、SDGs、途上国向け原子力CM制作、企業による原子力発電の活用、VR技術を用いた施設訪問、理想とする2050年の電源構成比、地層処分問題の解決へ向けた取り組みなど、将来の教員がどのように生徒たちにエネルギーや原子力を伝えるかがわかる充実した内容だった。

各種エネルギー技術に関する深掘りというよりは、教育の視点からいかに生徒たちに伝えるかが重視されており、「教員がどのように生徒に興味を持たせ、考えさせるか」という点に焦点を当てた点は非常にユニークだ。なお、生徒に事前学習のような形で学ばせる際に、どのようなWEBサイトを参照させるのかと尋ねたところ、多くの学生が「資源エネルギー庁や電力会社のWEBサイト」「メリットだけでなくデメリットもきちんと説明しているWEBサイト」と回答した。「原子力産業新聞」「日本原子力産業協会」という回答はゼロであった。

STEAM教育で築くエネルギーリテラシー

ポスターセッションの後、白鷗大学教育学部の上野耕史教授による講演が行われ、STEAM教育についての詳細な説明がなされた。教育委員会や文部科学省で、学習指導要領に長年携わってきた上野教授は、STEAM教育の基本概念から、その意義、そして学校現場でどのように取り入れるべきかについて幅広く語った。

教授は、STEAM教育の目的を「知識の詰め込みではなく、問題解決型の思考を養うこと」とし、その上で、「技術と社会の相互関係を理解し、持続可能な発展を見据えた人材の育成が求められる」と述べた。さらに「リベラルアーツ(A)の要素を取り入れることで、創造力や柔軟な思考が促される」と強調した。

また、エネルギー教育の観点からは、STEAM教育が「理科や社会科にとどまらず、技術、経済、環境学とも密接に結びつく学びを提供する」と説明。生徒が主体的に考え、討論を重ねることで、社会課題の解決に向き合う力を育むとし、実験やシミュレーションを活用した実践的な学習の重要性を説いた。

さらに、「STEAM教育は原子力リテラシー向上にも貢献できる」と指摘し、教育現場での具体的な実践例を紹介。特に、エネルギー利用や政策に関するシミュレーションを通じて、生徒が現実的な課題に向き合う機会を提供することの意義を強調した。

プログラムはその後、講評に移り閉会を迎えたが、挨拶に立った文部科学省研究開発局原子力課長の有林浩二氏は、「若い世代の約半数が『原子力についてよくわからない』と答えている現状」に警鐘を鳴らし、「原子力リテラシーを高めるためには、賛成・反対の立場を問わず、正しい知識を持ち、冷静な議論ができる社会を目指すことが不可欠」と強調した。そして「STEAM教育を通じて、『わからない』を『知っている』へ、さらには『考えられる』へと導くこと」が求められているとし、教育現場における教師の役割が極めて重要との認識を示した。

主催者を代表して挨拶した静岡大学理事の塩尻信義教授は、策定されたばかりの第7次エネルギー基本計画を引き合いに出し、日本のエネルギー政策が転換期を迎える中で、教育が果たす役割の大きさを強調した。「学校教育は、エネルギー問題を自分ごととして考えられる人材を育成する場である」とし、STEAM教育の導入がその一助となると示唆した。

事務局を務めた同大理学部の大矢恭久准教授は、STEAM教育は単なる知識の伝達ではなく、生徒が自ら考え、議論する力を育むことであると強調。「知識の定着」と「批判的思考の育成」が重要であり、特に探究的学習の導入が、教育現場での原子力教育に新たな可能性をもたらすと述べた。

プログラムディレクターを務めている名古屋大学大学院の山本章夫教授は、「技術は(社会からの要請で)変えられるもの」という視点が重要であると指摘。「技術と社会の相互作用」を理解することがSTEAM教育のカギであると強調するとともに、発電技術や原子力利用の未来を設計する視点を持つことで、生徒たちがより現実的なエネルギー政策について考える機会が生まれると強調した。

STEAM教育が開く新たな可能性

本プログラムを通じて、STEAM教育が原子力リテラシー向上に果たす役割の大きさが明確になりつつある。特に、教育系大学が連携していることで、近い将来に教員として各地に赴任した学生たちが、STEAM教育を活用し、生徒たちにエネルギー問題や原子力について考えさせるという仕組みは、実にユニークであり、まさにこのプログラムの強みである。

有林課長が指摘した「わからない」と回答する次世代層の存在は、原子力教育の最大の課題である。しかし、本プログラムに従い、STEAM教育を活用し、生徒たちの批判的思考を養うことで、「わからない」を「知っている」に変え、さらには「考えられる」に導いていけるような仕組みになれば、原子力をめぐる社会的な議論の成熟にもつながるだろう。STEAM教育は、単なる理系教育の枠を超え、技術と社会の関係を理解するための手段となり得る。今回のポスターセッションで示された学生たちの取り組みは、その礎を築くものとなるだろう。