原子力機構 「劣化ウラン」で蓄電池開発

17 Mar 2025

日本原子力研究開発機構(JAEA)は3月13日、資源の有効利用や脱炭素化への貢献が期待される「ウラン蓄電池」を開発したことを明らかにした。〈JAEA発表資料は こちら〉

軽水炉(通常の原子力発電所)の燃料となるウランは、核分裂を起こしやすいウラン235が約0.7%、核分裂を起こしにくいウラン238が約99.3%含まれており、燃料集合体に加工して原子炉に装荷する際、核分裂の連鎖反応を持続させるため、ウラン235の割合を3~5%まで濃縮する必要がある。今回の研究開発では、濃縮の工程で発生するウラン235含有率が天然ウランより低い「劣化ウラン」に着目。「劣化ウラン」は、軽水炉の燃料には使用できないため、「燃えないウラン」とも呼ばれる。今回、JAEAは、ウランの化学的特性を利用し資源化を図ることで、再生可能エネルギーの変動調整にも活用できる「ウラン蓄電池」を開発した。原子力化学の技術で資源・エネルギー利用における相乗効果の発揮を目指す考えだ。

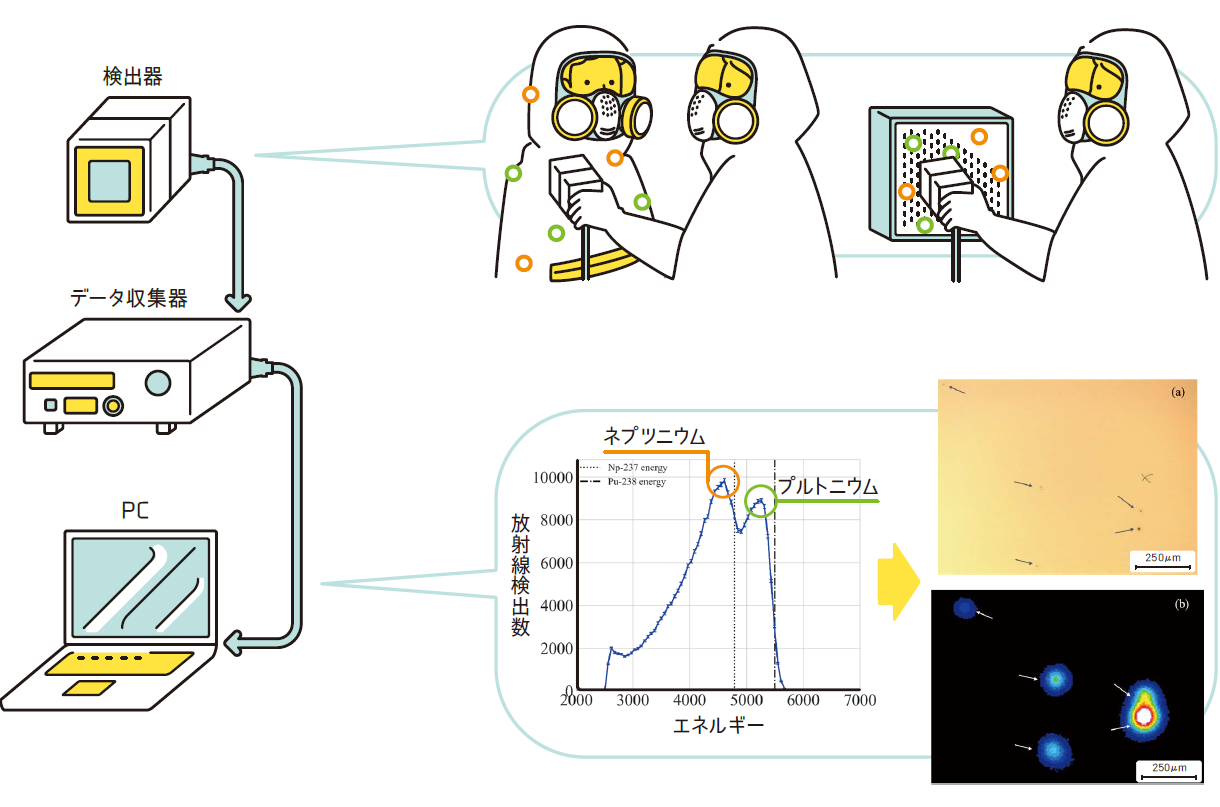

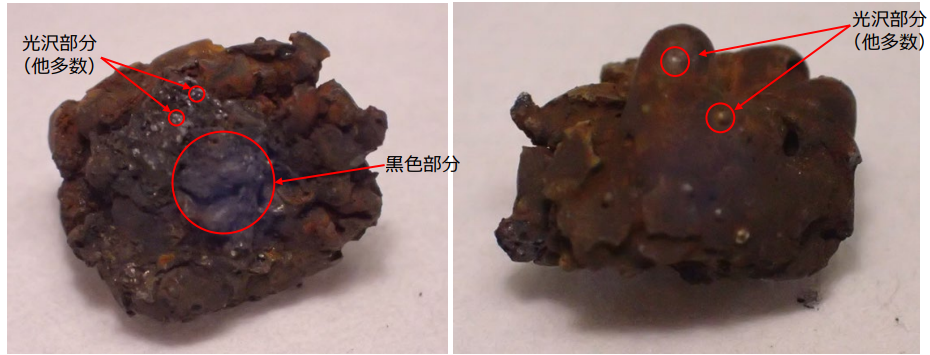

「劣化ウラン」保管量は日本国内で約16,000トン、世界全体では約160万トンにも上っており、JAEA原子力科学研究所「NXR開発センター」は、資源利用としての潜在的な可能性を展望し、研究開発に本格着手。電池はイオン化傾向の異なる物質が電子をやり取りする酸化還元反応を利用し、電気エネルギーを取り出すのが原理。その電子数(酸化数)が3価から6価までと、幅広く変化する化学的特性を持つウランについては、充電・放電を可能とする物質として有望視され、2000年代初頭「ウラン蓄電池」の概念が提唱されてはいたものの、性能を実証する報告例はなかった。

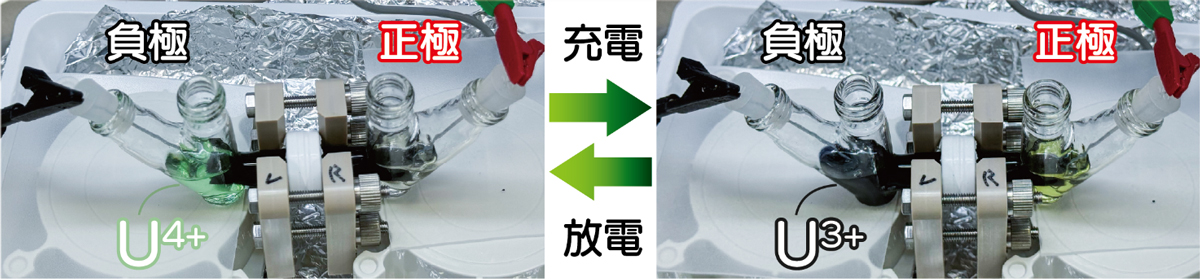

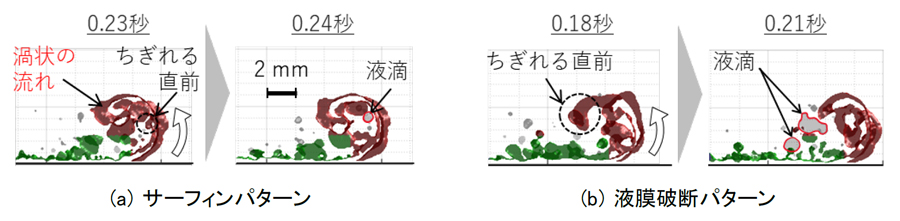

同研究で開発した「ウラン蓄電池」では、負極にウランを、正極に鉄を、いずれも酸化数の変化によって充電・放電を可能とする「活物質」として採用。つまり、蓄電池の充電・放電には、ウランイオンと鉄イオン、それぞれの酸化数の変化を利用するのが特徴。今回、試作した「ウラン蓄電池」の起電力は1.3ボルトで、一般的なアルカリ乾電池1本(1.5ボルト)とそん色なく、実際に、充電後の蓄電池をLEDにつなぐと点灯を確認。電池の分極は電圧降下を来す化学現象だが、試作した蓄電池では、充電・放電を10回繰り返しても性能はほとんど変化しなかったほか、両極とも電解液中に析出物が見られず、安定して充電・放電を繰り返せる可能性が示された。

原子力発電に必要なウラン燃料製造に伴い発生したこれまで利用できなかった物質が、別のエネルギー源の効率化につながる「副産物」として活かせる可能性が示されたこととなる。

「NXR開発センター」は、「新たな価値を創造し社会に提供する」ことを標榜し、2024年4月に開設された新組織。同センターは3月13日、オリジナルサイトを開設し、研究成果の発信に努めている。