筑波大他、福島の環境回復をチェルノブイリと比較し分析

29 Oct 2020

筑波大学、福島大学、日本原子力研究開発機構による研究グループはこのほど、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の陸域環境中での動きから、「環境回復はチェルノブイリより大幅に速い」ことを裏付ける成果を発表した。10月27日に海外学術誌に掲載されたもの。〈筑波大発表資料は こちら〉

同研究グループでは、福島の環境回復状況の変化をとらえ、陸域(発電所から80km圏内と阿武隈川流域)の環境モニタリングに関するおよそ200本の研究論文を集約・検証。福島第一原子力発電所事故により地上に降下したセシウム137は、森林67%、水田10%、畑・草地7.4%、市街地5%の割合で陸域に沈着したと算出。セシウム137の陸域移行の実態について、森林や土壌を介した下方への移行、水田から河川への移行、除染など、様々な経路・要因から総合的に分析した。

その結果、福島の陸域では、チェルノブイリと比較して、急峻な地形で降水量が多いことや、耕作、除染などによって、表層部分のセシウム137の低減が速く進んだことが明らかになったとしている。例えば、放射性核種の下方への浸透速度を示す「重量緩衝深度」と呼ばれる係数を用いた評価で、特に耕作水田では、チェルノブイリ事故の影響を受けた陸域と比較し2~4倍と、耕作を放棄した水田、森林、草地などと比べて高く、人間活動や土地活用が土壌表層の放射能濃度低減に寄与していることも示された。

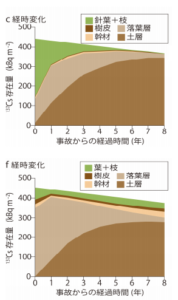

一方、福島第一原子力発電所事故により、セシウム137放出の影響を最も受けた森林域については、樹種により経時変化が異なるが、セシウム137の量は河川水や土砂などを介し1年間当たり初期沈着量の0.3%以下しか流出せず、事故から8年間が経過しても森林生態系内(葉、枝、樹皮、幹、林床)にほとんど留まっていることがわかった。

筑波大学では、福島第一原子力発電所事故発生以来、チェルノブイリとの比較とともに、生活圏である水田・耕作地・市街地を「PFU」(Paddy fields、Farmland、Urban areas)として着目し、人間活動と放射性物質低減との関係を継続的に調査してきた。2019年には、阿武隈川から海に流出した放射性セシウムの約85%が流域面積比で38%程度の「PFU」に起源していたとの共同研究成果(福島県、京都大学)を発表し、人間活動による放射性物質低減の効果を示唆している。