昨年のCOPは10月31日から11月13日まで英国のグラスゴーにおいて開催された。本来は12日までの予定だったが、合意文書(Glasgow Climate Pact)の最終調整のため1日延長されたのである。もっとも、この会議が当初予定された期日に終わらないのは珍しいことではない。

11月12日付け日本経済新聞が『COP26、30年目標の上積み先送りへ』と報じていたように、COPは固有のイベントを指す用語のように使われているものの、正式には”Conference of the Parties”の略称だ。日本語では「条約締約国会議」であり、本来は特定の会議を指す言葉ではない。しかしながら、最近では専ら気候変動枠組条約の締約国会議がCOPと称されるようになった。COP26は『気候変動枠組条約第26回締約国会議』の略称である。

気候変動枠組条約は、地球温暖化を阻止するため、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とした国連の条約であり、1992年6月にブラジルのリオで開催された『環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)』で採択され、1994年3月に発効した。その第7条には、条約の最高機関として締約国会議を置き、毎年開催することが規定されている。第1回会議(COP1)は、1995年3月28日から4月7日までドイツのベルリンにおいて行われた。1997年のCOP3は京都会議であり、ここで採択されたのが『京都議定書』に他ならない。また、2015年のCOP21では『パリ協定』が合意された。

地球温暖化の抑制に関する国際的な枠組作りに関し、COPの役割は極めて大きい。COP26のポイントは、

- 石炭使用の段階的削減

- 国際的排出枠取引の導入

- 先進国による途上国への経済的支援強化

──の3つが決まったことだ。京都議定書、パリ協定のような新たな国際協定で合意したわけではないが、極めて重要な会議となった。地球温暖化の深刻度が理由であることは間違いないが、米国における政権交代もこの会議の空気を大きく変化させたと言えるだろう。

シェールガス・オイルの開発を優先し、パリ協定の批准を拒んだドナルド・トランプ前大統領に対し、地球温暖化問題を重視するジョー・バイデン現大統領は就任式の行われた2021年1月20日に協定復帰の大統領令に署名した。さらに、同4月22–23日には自らが主宰してオンラインの『気候変動リーダーズサミット』を開催、2050年までにカーボンニュートラルを達成すると公式に国際公約している。温室効果ガスの排出削減を主導してきたEU、英国に加え、米国が積極姿勢に転じたことで、先進国間における合意形成のハードルは大きく下がったのではないか。

ただし、温室効果ガスの排出量は増加を続けており、濃度を安定化するのは容易ではない。経済発展を目指す新興国・途上国と先進国との対立が大きい上、実質的なカーボンニュートラルを2050年までに達成すると国際公約した日本を含む先進国ですら、具体的なメドが立ったわけではないからだ。そうしたなかで、改めて注目を集めつつあるのが原子力の利用だろう。不安定な再生可能エネルギーのウェートを引き上げる上で、温室効果ガスを排出しないベースロードとして確実に計算できるからだ。

瀬戸際を示す科学的データ

トランプ前米国大統領は、地球温暖化そのものを否定していた。2018年11月23日、米国連邦政府に置かれた米国地球変動プログラム(USGCRP)は、『全米気候評価報告書(National Climate Assessment)第4次報告第2版』を発表、温室効果ガス排出削減へ向けた対策がなければ米国の被る人的・経済的損失が極めて大きくなるとの見通しを示している。その3日後の26日、ホワイトハウスにおいて記者団の質問に答えた同前大統領は、この報告書の指摘を「信じない」と切り捨てた。これは2つの点で極めて異例と言える。地球温暖化を否定したのみならず、行政府の長が自らの機関が発表した報告書を完全に否定したからだ。

また、11月の大統領選挙を直前に控えた2020年9月14日、トランプ前大統領はカリフォルニア州を訪れ、ギャビン・ニューサム知事より同州における深刻な山火事とその一因である歴史的な熱波に関し、地球温暖化との関係で説明を受けた。この時も同前大統領は「次第に涼しくなる」と語り、山火事に関しては「森林管理の問題」として州政府を厳しく批判している。しかしながら、トランプ前大統領が自説について科学的根拠を示したことはない。

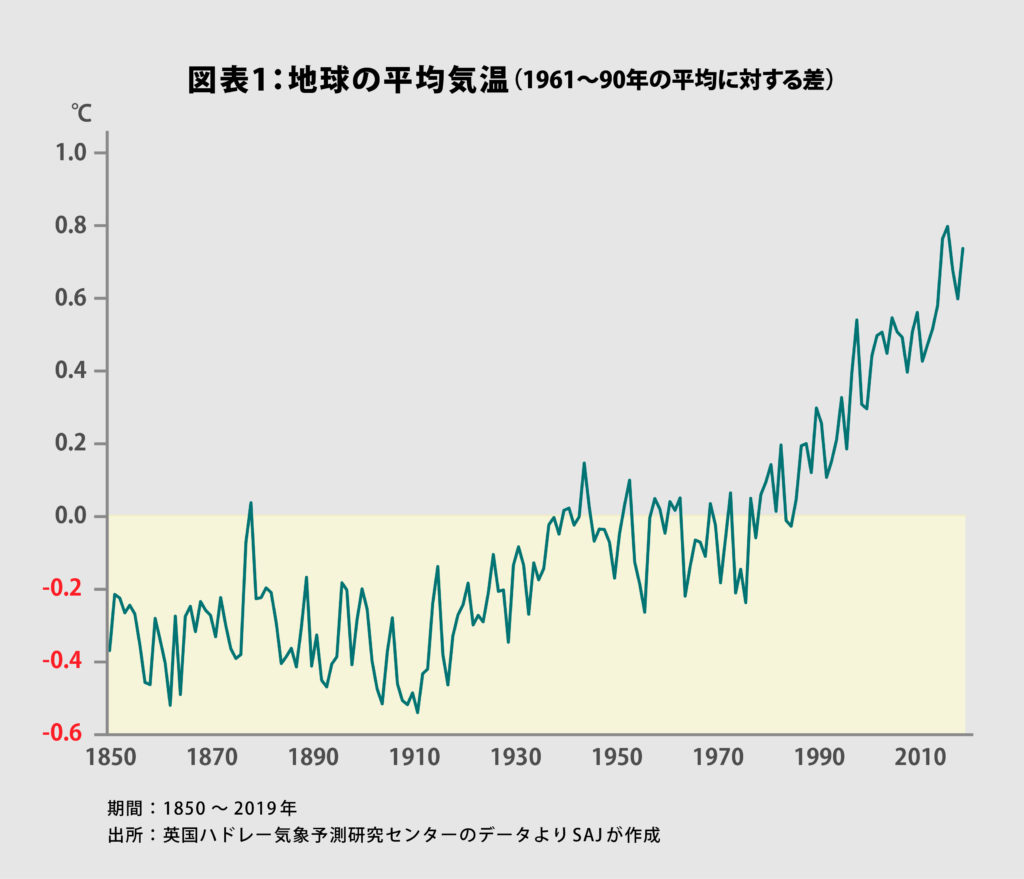

英国気象庁のハドレー気象予測研究センターによれば、2000~19年の20年間における世界の平均気温は19世紀後半を0.85℃上回った(図表1)。グラフを見ると、1910年頃から上昇トレンドが急角度になっているのは明らかだ。こうした現象は世界各地で確認されており、カリフォルニアなど米国西海岸で頻発する干ばつもその一環と言えそうだ。もっとも、それはあくまで現象であり、このグラフによって地球温暖化の要因を説明できるわけではない。

従って、地球温暖化が産業革命以降における人類の経済活動の結果であるとするには、気温と大気中の温室効果ガス濃度の因果関係が説明されなければならない。これに大きく貢献しているのが氷床からボーリングにより掘削された分析用の氷柱、即ち「氷床コア」である。各年代における氷を分析することで、気候や大気中の二酸化炭素濃度などに関する高精度の情報を得ることができるからだ。

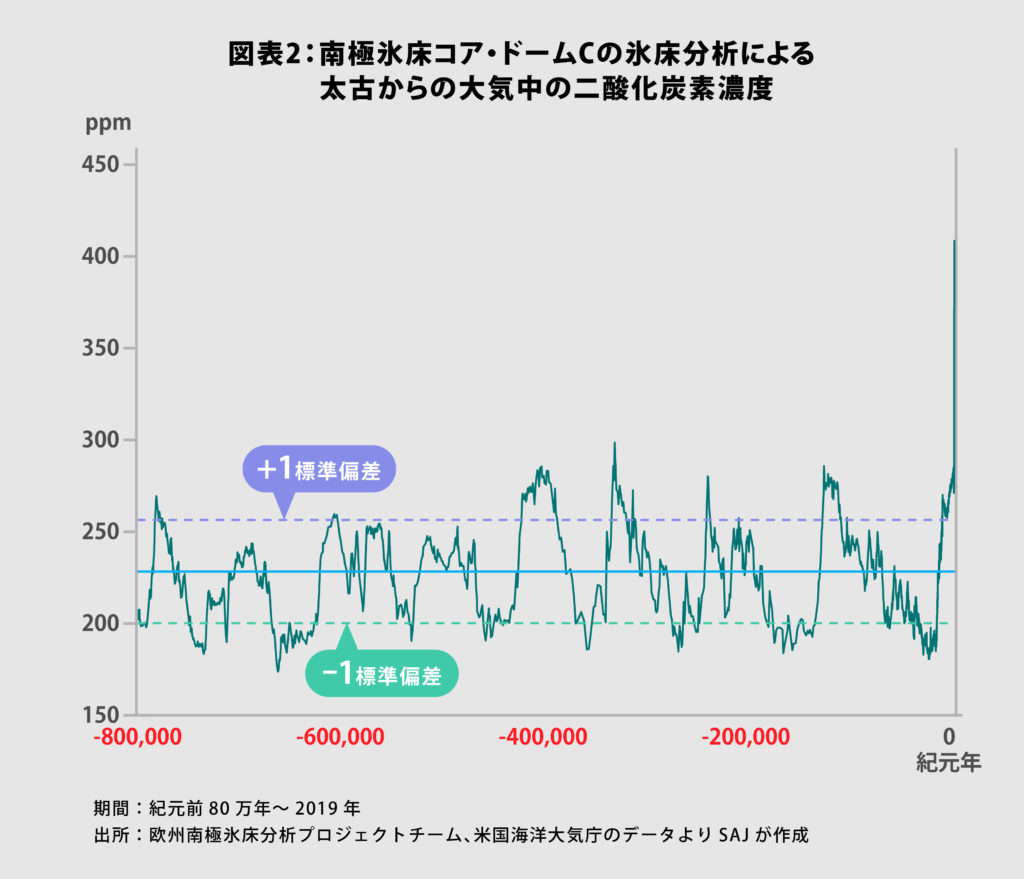

南極にはロシア南極観測基地で掘削された「ボストーク」、欧州南極氷床コアプロジェクトチーム(EPICA)が手掛けた「ドームC」、日本の南極観測隊がふじ観測拠点でボーリングを行った「ドームふじ」の3つの代表的な氷床コアがある。このうち、ドームCは3,190mまで掘削され、過去80万年に及ぶ気候変動を明らかにした。それによれば、この間に8回の氷河期と間氷期のサイクルが存在したものの、大気中の二酸化炭素濃度は概ね200~260ppmの範囲を循環していた模様だ(図表2)。

さらに、南極の気温はこの二酸化炭素の濃度と非常に強い相関を示した。約4万年を周期として若干のずれが生じていたのは、地球の自転軸の傾斜角度が4万年周期で変動することにより、平均日射量が変化したことが一因と分析されている。

国立極地研究所の論文などによれば、これまでの大気中の二酸化炭素濃度の変化は、南極周辺の海洋環境の変動によって影響を受けてきた。しかしながら、米国海洋大気庁(NOAA)の観測データによれば、18世紀後半以降の産業革命後、大気中の二酸化炭素濃度は急上昇し、80万年に亘って続いてきたレンジを突き抜けている。工業化を支えた化石燃料の使用拡大が影響した結果だろう。2015年以降は400ppmを超えた状態が続いている。

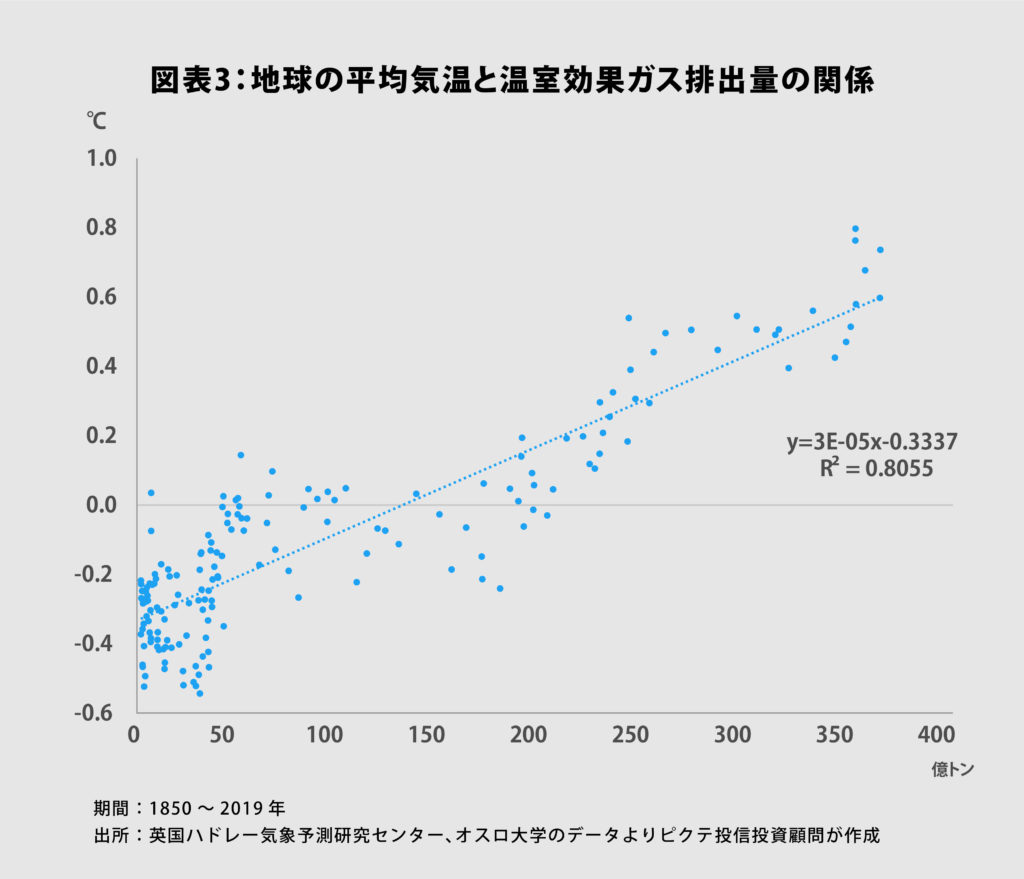

そこで、1850~2019年の温室効果ガス排出量と気温の関係を見ると、強い正の相関関係が確認された(図表3)。決定係数(R2)は0.80と高い。地球の歴史から見れば極めて短い期間ではあるが、温室効果ガスの排出量が急増し、大気中の濃度が大きく上昇したこの170年間に関しては、統計的に見て地球温暖化と温室効果ガス排出量の強い因果関係を疑うには十分なデータと言えよう。少なくともトランプ前米国大統領の発言よりは圧倒的に科学的な説得力がある。

COP21で合意されたパリ協定は、産業革命以降の世界の気温上昇を2℃未満に抑制し、可能な限り1.5℃未満とすることを努力目標とした。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2013~14年に発表した『第5次評価報告書』によれば、気温の上昇を2℃未満に抑えるには、大気中の二酸化炭素濃度を450ppm以下にする必要がある。蛇足だが、このIPCCは、1988年、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織だ。人為起源による気候変動に関して、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的としている。2007年にはアルバート・ゴア元米国副大統領と共にノーベル平和賞を受賞した。

NOAAによれば、2020年における温室効果ガス濃度は過去5番目の412.5ppmである。トランプ前大統領の見解に組みせず、IPCCの報告書を信じるのであれば、現在の世界が置かれた状況は正に瀬戸際と言えるだろう。

先進国 vs. 新興国・途上国

COP26では、山場のひとつだった11月1–2日の首脳級会合において、197の加盟国・地域のうち半数を超える112か国が演説を行った。総選挙を終えたばかりの岸田文雄首相もぎりぎりで出席したが、それだけ温暖化は国際社会、そして日本国内でも関心が高く、深刻な問題と言える。そうしたなか、会議期間中、ベトナムのグエン・ホン・ジエン商工相が2050年、インドのナレンドラ・モディ首相が2070年までにカーボンニュートラルを目指すと初めて明言するなど、新興国・途上国による目標の明示が相次いだことは特筆されよう。国際エネルギー機関(IEA)は、各国が公約を守れば、21世紀末における気温上昇を産業革命前と比べ1.8℃に抑制できるとの試算を発表した。

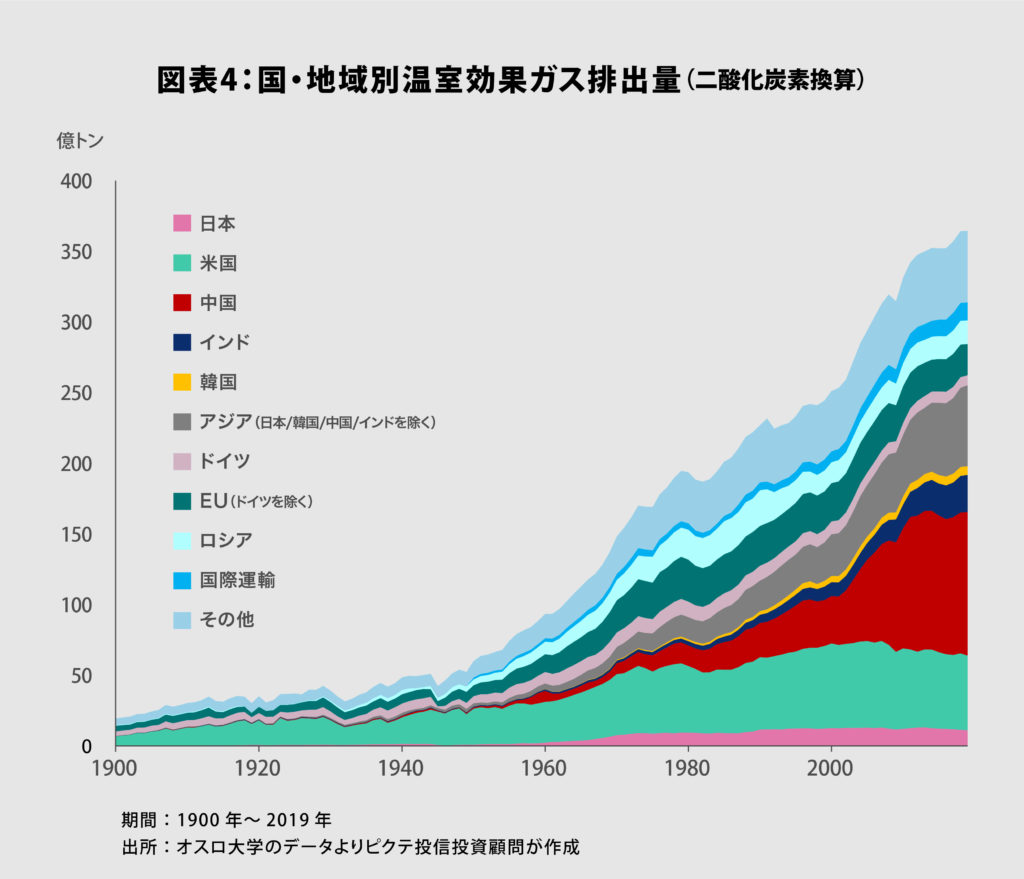

ちなみに、2019年までの20年間に限れば、世界の温室効果ガス排出量増加分の57.6%を中国が占め、日本、中国、韓国、インドを除くアジアが25.1%、インドの比率も13.9%に達している(図表4)。一方、この間、日本、米国、EUの排出量は減少した。つまり、温室効果ガスと気温の強い因果関係を認めるならば、新興国・途上国が排出量の伸びを抑え、減少させない限り、地球温暖化を食い止めるのが難しいことは明らかだ。

こうした先進国側の見解に対して、途上国の間では、産業革命以降、先進国が温室効果ガスの排出量を急増させ、地球温暖化を招いたとの認識が共有されている。従って、先進国が新興国・途上国の対策コストを負担すべきとの意見が総意に他ならない。そこで、首脳級会合では、バイデン大統領、岸田首相など多くの主要先進国の首脳が、新興国・途上国への経済的・技術的支援を強化する方針を示したのである。

もっとも、2009年12月のCOP15で採択された『コペンハーゲン合意』では、先進国は途上国の温暖化対策として2020年に向け年間1,000億ドルの支援を目指すと決まっていた。しかしながら、OECDによれば、2019年に先進国が提供した気候変動対策資金は796億ドルであり、コペンハーゲン合意の目標は達成されていない。結果として、新興国・途上国には先進国への根深い不信感があり、両グループの対立がCOPにおける合意形成を極めて難しくしてきたのである。

特にCOP26の本来の主役は世界の温室効果ガスの27.9%を排出する中国のはずだったが、肝心の習近平国家主席は首脳級会合への出席を見送った。新型コロナウイルスの感染拡大以降、同主席は外遊に関して極めて慎重な姿勢を続けている。COP26へもG20首脳会議と同様にリモートでの出席を求めたが、対面形式を重視する議長国の英国から拒否された模様だ。そこで、止むを得ず書面でメッセージを送ったのだが、内容は先進国による新興国・途上国支援への支援を強く訴えるものだった。

一方、議長国である英国のボリス・ジョンソン首相、バイデン大統領などは、最大の温室効果ガス排出国である中国の首脳が欠席したことを厳しく批判、このところの米欧主要国と中国の対立が地球温暖化問題を巡っても改めて確認されたのである。欧州、米国などは国境炭素税の議論を進めているが、これは温室効果ガス排出削減に消極的な中国への圧力に他ならない。主要先進国は、自らの温室効果ガス排出削減を一段と進めつつ、国際的な規制を強化することにより、中国製品の排除を目指すのではないか。

さらに、中国が影響力拡大を図りつつある新興国・途上国に対し、カーボンニュートラルへ向けた経済的支援を強化すると見られる。COP26の合意文書では、途上国における気候変動による被害の軽減や防止のための先進国による資金支援について、2019年に比べ最低でも2倍にすることが盛り込まれた。

COP26は、地球温暖化の切迫した状況だけでなく、主要先進国と中国の対立も改めて浮き彫りにしたと言えよう。この新たなる国際社会の分断がむしろ温室効果ガス削減に貢献するのか、それとも中国が他の新興国・途上国を巻き込んでより消極的な姿勢を採るのか、その見極めにはもう少し時間が必要だ。多くの新興国・途上国が中国との連携を強化するリスクを避けるためには、日米欧の主要民主主義国陣営が温暖化対策でしっかりと経済・技術支援を強化する必要があることは間違いない。

また、地球温暖化への深刻度が増す一方、2021年は異常気象により風力不足に見舞われたスペインの例などから再生可能エネルギーの課題も再確認された。そうしたなか、欧州の天然ガスの約40%を賄ってきたロシアが供給量を調整し、天然ガス価格の高騰がインフレ圧力として欧州の消費者を直撃している。旧ソ連消滅から30年を経た新たな国際的分断の下、温室効果ガスの削減だけでなく、安全保障の観点からも、主要国はエネルギーミックスのバランスを見直さざるを得ないだろう。

そこで注目されるのは、水素(アンモニア)、そして原子力なのではないか。