Based on solid evidence, screening for thyroid cancer does not result in a decrease in thyroid cancer mortality.

(信頼すべき証拠によれば、甲状腺がんの検査は死亡率を減少させる結果をもたらさない。)

Based on solid evidence, screening for thyroid cancer results in overdiagnosis and overtreatment. Treatment for thyroid cancer usually results in long-term and clinically relevant sequelae. Other known harms associated with thyroid cancer screening are psychologic consequences of both false-positive tests and unnecessary diagnoses.

(信頼すべき証拠によれば、甲状腺がんの検査は過剰診断と過剰治療の結果を招く。甲状腺がんの治療は、通常、長期に亘る臨床的に関連付けられた後遺症をもたらす。甲状腺がん検査に関して他に認識されている問題は、誤診及び不要な診断の双方による心理面への影響だ。)

米国国立衛生研究所(NIH)の傘下にある国立がん研究所(NCI)は、甲状腺がんの検査について厳しい警告を発している。これは、がんに関する私たちの一般的な知識とは大きく乖離しているだろう。ほとんどの日本人は、がんに関して「早期診断・早期治療」が命を守る上での最も重要な決め手と教えられてきたのではないか。

しかしながら、甲状腺がん、特に若年型甲状腺がんは全く異なるようだ。NCIのみならず、日本国内においても医学的見地から同様の見解が数多く示されてきた。例えば大阪大学医学系研究科甲状腺腫瘍研究チームは、甲状腺疾患専門病院である隈病院(神戸市)の20年に亘る2,000件以上の臨床データを基に、「若年型甲状腺がんは早期診断・早期治療してはいけないことが人類史上初めて証明されたがん」と指摘している。

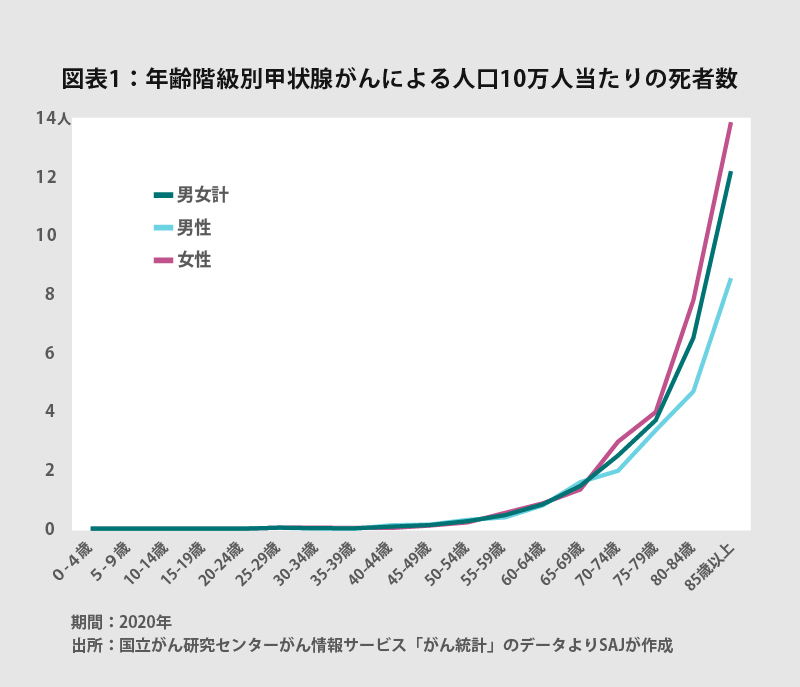

内外における多くの医学専門機関が若年型甲状腺がんの検査に関してプラス面よりもマイナス面がより大きいとする理由は、超音波検査で発見される最大径1㎝以下の甲状腺微小がんの場合、「ほとんど成長せず、生命への影響が極めて小さい」(隈病院のウェブサイト)からだ。国立がん研究センターの「がん統計」によれば、30歳までに甲状腺がんで亡くなる人は人口10万人当たりで見て限りなくゼロに近い(図表1)。実際、隈病院の臨床例でも、甲状腺微小がんが見つかり、経過観察を行った千人以上の患者のうち、甲状腺がんで亡くなった人は1人もいなかったとのことである。

それにも関わらず、敢えて検査を行い、甲状腺微小がんが見つかれば、患者やその家族は強い不安や恐怖に苛まれ、多くの人が早期に手術による治療を望むだろう。ただし、検査には誤診のリスクがある上、仮にがんと診断された場合には過剰治療が行われかねない。ちなみに、NCIは“When a screening test result leads to the diagnosis and treatment of a disease that may never have caused symptoms or become life-threatening, it is called overdiagnosis.(検査結果がなんらかの症状や命を脅かすことがないであろう病気に対する診断、治療へと導くとき、それを過剰診断と呼ぶ)”としている。

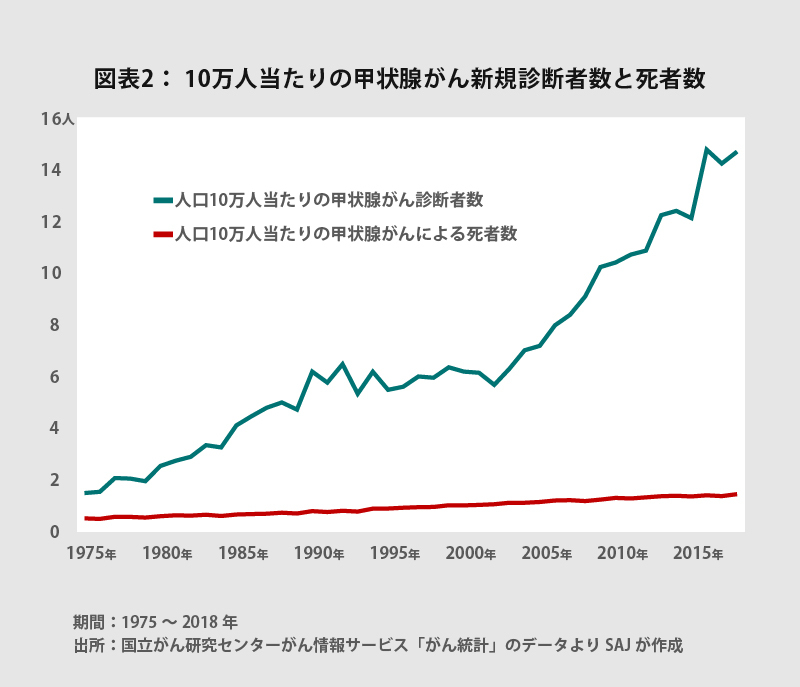

隈病院の臨床例によれば、低リスク甲状腺微小がんを見つけて直ちに手術した場合、経過観察に比べて一過性声帯マヒのリスクは6.8倍、副甲状腺機能低下は6.0倍、永続性副甲状腺機能低下は20倍になるとのことだ。一方、1975年に1.5人だった甲状腺がんと診断された人口10万人当たりの患者数は、超音波による検査が普及したことにより増加基調を続け、2018年には14.7人になった(図表2)。つまり、早期診断が実現しているのだが、人口10万人当たりの甲状腺がんによる死者は1975年の0.5人に対し、2018年は1.5人とむしろ緩やかな増加傾向だ。

大阪大学の甲状腺腫瘍研究チームは、この事実に関して、甲状腺がんを早期に発見した内科医は、「経過観察して万が一悪い結果になると嫌なので手術を薦めたがり」、外科医は「当然のことながら無駄な手術をした、などとは絶対に認め」ないため、「無駄な手術が増えていく」と極めて率直に説明している。さらに、「多数例の手術をして数十年後にがんの死亡率が低下していないことに気づいて初めて手術が無駄であったことがわかる」と指摘、「若年型甲状腺がんを超音波検査で早期に見つけるメリットは」ないと明快に結論づけた。

また、世界保健機構(WHO)の専門部門である国際がん研究機関(IARC:International Agency for Research on Cancer)は、2018年、“Thyroid Health Monitoring After Nuclear Accidents(原子力事故後の甲状腺健康モニタリング)”と題した報告書を発表している。執筆者のリストを見ると、米国、フランス、英国、ドイツ、イタリア、スイス、フィンランド、ロシア、ウクライナ、韓国、そして日本の24人の専門家が関わっており、日本の執筆者は福島県立医科大学の志村浩己教授だった。この報告書の結論は、

- 原子力事故後の甲状腺がんに対する悉皆(しっかい)検査に反対する

- 胎児もしくは子供及び青年期の甲状腺被ばく量が100~500ミリシーベルト、あるいはそれ以上の場合、リスクの高い個人として長期に亘るモニタリングプログラムを検討すべきである

──の2点だ。

EUが原子力を選ぶ理由

甲状腺がんについて長々と書いたのは、日本の内閣総理大臣経験者による無責任な書簡に反論を試みたかったからだ。今年1月27日、小泉純一郎氏、細川護熙氏、菅直人氏、鳩山由紀夫氏、村山富市氏の5人が連名で欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長宛てに送った手紙の表題は、『脱原発・脱炭素は可能です EUタクソノミーから原発の除外を』(以下「書簡」)だった。

この書簡を読んでまず驚いたのは、「脱原発と脱炭素の共存は可能」としながら、その科学的、経済的根拠が一切示されていないことである。日本の行政のトップである首相経験者であれば、そのような具体論に踏み込む必要はないとの考えかもしれないが、それではEUが苦しんでいることへの助言にも解決策にもならない。

2月24日にロシア軍がウクライナに侵攻する以前から、原油、天然ガス市況は高騰していた。主要国がカーボンニュートラルへ舵を切ったことにより、化石燃料の産出国・事業者が供給力維持へ向けた投資を絞り込むとの見方が広がったからだろう。石油、石炭、天然ガスの生産には長期的に巨額の投資が必要だ。将来、需要の先細りが見えているとすれば、当然、事業者はリスクを抑制するため投資を削減するだろう。一方、脱炭素は長期的な目標であり、化石燃料への需要が直ぐに激減するわけではない。そうした構造的な需給バランスの不透明感に加え、コロナ禍からの経済急回復による需要増加が重なり、化石燃料価格が急騰したのである。

40年ぶりのインフレに見舞われたEUは、昨年から脱炭素と必要なエネルギー確保を両立させつつ、調達コストの安定を図るため、持続可能な経済活動を分類する『EUタクソノミー』に天然ガスと原子力を加える『補完的な委任規則案』の策定作業を進めていた。もちろん、再生可能エネルギーはカーボンニュートラルを実現する上で極めて重要な役割を担う。ただし、昨年、異常気象に見舞われた西欧において風力発電の出力が上がらず、電力不足の要因になるなど再エネにはまだ課題も多い。従って、再エネのウェートを上げるためには、ベースロード電源の確保が重要だ。欧州諸国は石炭に比べて温室効果ガス排出量の少ない天然ガスを選択したことで、価格がさらに押し上げられたと考えられる。

そうしたEUの苦労に対し、日本の首相経験者が送った書簡には全く現実的な課題への解決策が示されていない。単に「真に持続可能な世界を実現するためには脱原発と脱炭素を同時に進める自然エネルギーの推進しかないと確信します」と書かれているだけだ。

原子力発電を活用するリスクについて、EU委員会は慎重に検討したはずである。1979年のTMI事故、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故、そして2011年の福島第一原子力発電所事故の事例は当然であろうし、放射性廃棄物の処理についても十分に考慮したであろう。EU加盟国のなかには、ドイツ、オーストリア、デンマーク、スペイン、ルクセンブルクのように、タクソノミーに原子力を加えることに関して反対している国も存在する。それでも、EU委員会が原子力を選択しようとしているのは、他に現実的な解が存在しないからだ。無責任な書簡を受け取ったフォン・デア・ライエン委員長は、困惑を禁じ得なかったのではないか。

本当に多くの子供が苦しんでいるのか?

この5人の首相経験者によるEU委員会への書簡の最大の問題点は、「多くの子供たちが甲状腺がんに苦しみ」の部分である。政府は、2月1日、山口壮環境大臣の名前で『福島県における放射線の健康影響について』との書簡を当該の5人へ送付、誤った認識の基づく主張を「適切でない」と指摘した。「福島県の子どもに放射線による健康被害が生じているという誤った情報を広め、いわれのない差別や偏見を助長することが懸念される」からだ。

福島県では、県民健康管理調査事業の一環として、東日本大震災発災時に同県に居住していた18歳以下の人、震災直後に県内で生まれた人を対象に定期的な甲状腺がんの検査を行ってきた。この検査については、過剰診断・過剰治療のリスクから、医療関係者の間でも疑問の声は少なくないようだ。大阪大学の甲状腺腫瘍研究チームは、チョルノービリ原子力発電所事故後、若年者に対して超音波検査による甲状腺がんのスクリーニングが行われ、多くの子供ががんと診断されたものの、30年以上を経て甲状腺がんが原因で死亡した人はほとんどいないと指摘している。その上で、甲状腺がんと診断された若年者の自死が多発、「子供たちにとって脅威となったのは甲状腺がんそのものではなく、実は甲状腺がんと診断されることであった可能性」に強い懸念を示している。

検査を担当した福島県立医科大学の山下俊一副学長も、首相官邸のホームページにおいて、当該検査に関し「当初から、医療界ではよく知られたスクリーニング効果(それまで検査をしていなかった方々に対して一気に幅広く検査を行うと、無症状で無自覚な病気や有所見<正常とは異なる検査結果>が高い頻度で見つかる事)の発生が懸念されていた」ことを率直に説明していた。

原子力発電所事故による健康被害へ福島県民の懸念が極めて強いなかで、検査を行うことに対する肯定的な意見が多かったとしても、その結果については極めて慎重に取り扱い、科学的・医学的な知見に基づく丁寧な分析を政策に反映させることが重要だろう。

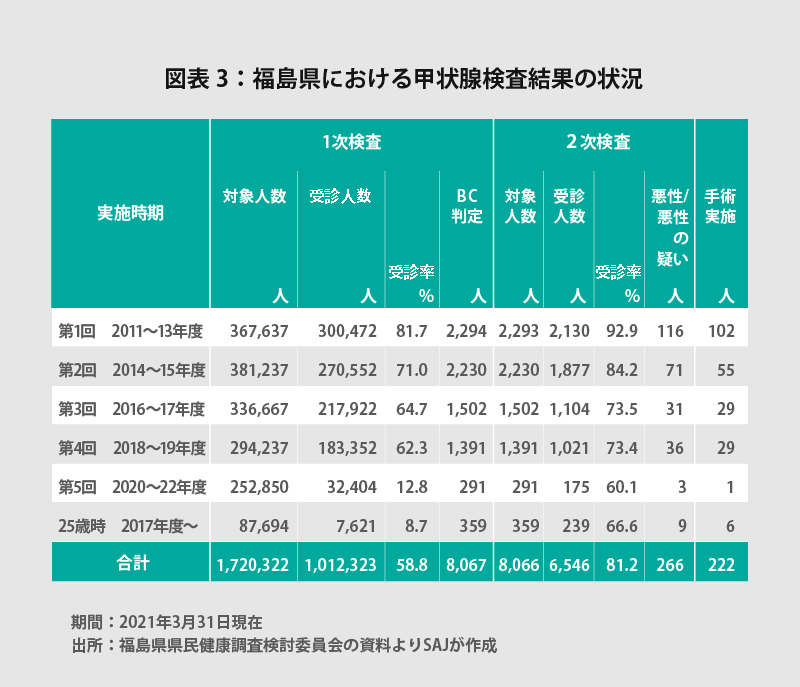

2021年10月15日、福島県の第43回県民健康調査検討委員会において示された『甲状腺検査結果の状況』によれば、同年3月末現在、進行中の第5回、及び25歳時の節目の検査を含めてのべ172万人が甲状腺がん検査を受診し、266人が「悪性もしくは悪性の疑い」との結果になった(図表3)。このうち、222人が手術を受けている。やはり甲状腺がんへの懸念は強く、検査結果で悪性の疑いが生じれば、80%以上の人が経過観察ではなく手術を選択するのだろう。

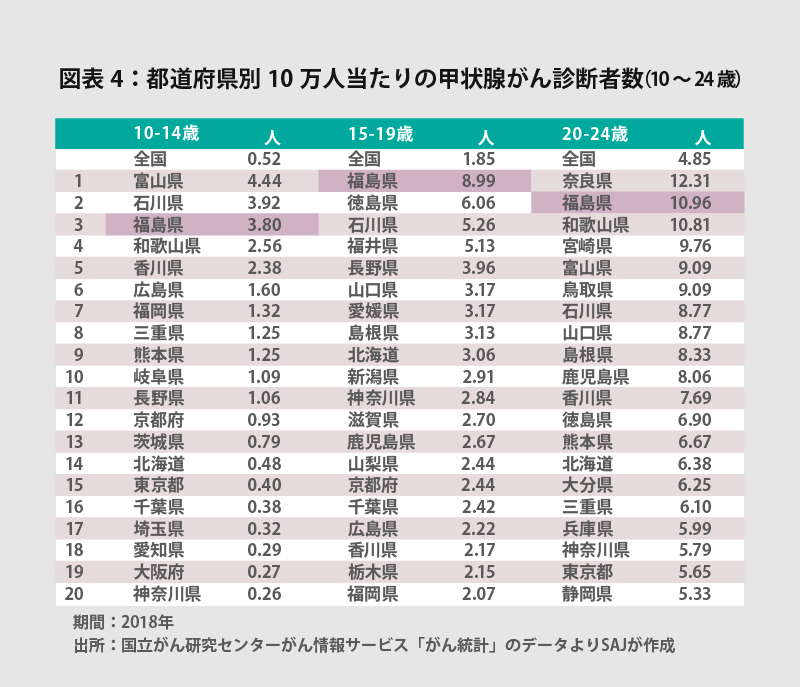

重要な点はこの若年型甲状腺がんが福島第一原子力発電所の事故に由来するか否かである。国立がん研究センターのデータによれば、2018年における人口10万人当たりの甲状腺がんの患者数は、10~14歳の場合、全国平均だと0.52人、福島県は3.80人だった(図表4)。15~19歳では全国の1.85人に対して福島県は8.99人、20~24歳だと全国が4.85人、福島県は10.96人だ。東日本大震災発災時に3~17歳だった人のグループに関して、単純に見れば福島県の診断者数が非常に多いように感じるだろう。

もっとも、10~14歳の場合、4.44人の富山県、3.92人の石川県が福島県を上回っている。また、20~24歳でも12.31人の奈良県が福島県よりも多い。例えば、甲状腺がんと診断された10~14歳は富山県と石川県が共に2人、福島県は3人だ。分子が極めて小さいだけに、10万人当たりで計算すると大きな差が生じているような印象になる。特に福島県においては全員を対象とした検査が定期的に行われ、完了した過去4回は最低でも対象者の62.3%が超音波検査によるスクリーニングを受けた。そうした悉皆検査を行っていない他の都道府県との比較は、統計的に見て有意であるとは考え難い。

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR:United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)は、2021年3月9日、『2020年/2021年報告書』を発表、福島県における若年型甲状腺がんについて、「本委員会の更新した統計的検出力の分析では、考慮したいかなる年齢層においても、放射線被ばくから推測が可能な甲状腺がんの過剰リスクはおそらく識別できる可能性がないだろう」とした上で、被ばくした小児の間で相当数の甲状腺がんが検出されていることについて「放射線被ばくと関係している様には見えず、むしろ高感度の超音波検診法の適用の結果の様に見える」と指摘した。つまり、5人の首相経験者がEU委員会へ送った「多くの子供たちが甲状腺がん」に苦しんでいるとの科学的な根拠は今のところ見つかっていないわけだ。

自らの主張の正当性を補強するため、事実を歪曲するのは正しい方法ではないだろう。それが三権の長の経験者の書いた書簡であり、且つ根拠のない書簡を送った相手が外国の機関のトップともなればなおさらだ。これは、日本や福島県に対する誤ったイメージを国際社会に拡散することになりかねない。さらに深刻な懸念は、山口環境大臣の書簡が指摘していたように、福島県において被災された方々、特に震災時に子供だった人たちが、いわれない差別を受け、新たな風評被害が広がるリスクである。行政府の長として日本の舵取りをされた方が5人も集まって、そうしたことに思いを致さないのは残念としか言いようがない。

意見に必要な客観的事実と科学的な根拠

「福島第一原発事故直後、ドイツのメルケル政権の脱原発への決断は刮目に値するものでした。私たちはその英断を高く評価します。」

5人の首相経験者の書簡の最後の部分には、16年間に亘ってドイツを率いたアンゲラ・メルケル前首相への称賛が綴られていた。未来を正確に予測することは極めて難しい。この書簡がEU委員会のフォン・デア・ライエン委員長に書簡に送られた28日後、ロシア軍はウクライナへ侵攻した。ウラジミール・プーチン大統領による暴挙は、ほとんどの日本人にとって全くの想定外だったのではないか。したがって、ウクライナ危機によりドイツのエネルギー戦略が苦境に陥ったことについて、5人の首相の間の悪さを責めることはできないだろう。

ただし、メルケル前首相が脱原子力政策を進め、2038年までの脱石炭を国際公約できた背景には、再エネの活用を積極的に推進してきた成果と共に、ロシアから供給される天然ガスが必須の前提であったことに疑いの余地はない。退任を3か月後に控えた2021年7月15日、訪米した同前首相はジョー・バイデン大統領と会談、ロシアとドイツを結ぶ天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の運用開始について、実質的な米国の容認を勝ち取った。もっとも、その前提条件はウクライナ危機により崩れ去り、メルケル前首相の後を襲ったオラフ・ショルツ首相は、今、エネルギー戦略の再構築にもがき苦しんでいる。

この事実が示しているのは、「脱原発と脱炭素の共存」が実は非常に難しいことだ。計算の立つベースロード電源の存在なくして、再エネ比率を高めることはドイツといえども困難になっている。

原子力に対する世の中の批判は当然のことだろう。また、健全な批判があるからこそ、原子力の安全性が保たれるとも言える。ただし、それは客観的な事実に基づき、科学的な根拠に拠らなければならない。その点において、5人の首相の書簡はお粗末であるだけでなく、風評被害や当事者の精神的苦痛をもたらす可能性のある有害物質と言える。原子力に反対するのであれば、科学的な知見に基づく具体的な代替策を示し、まず国内においてしっかりと議論すべきだろう。それができないのであれば、せめて国際社会に有害な間違った情報を垂れ流す愚挙は厳に慎んで欲しい。