ロシアの暴挙が引き起こしたエネルギー危機を踏まえ、原子力発電の問題に我々は正面から取り組む。10数基の原発の再稼働、新たな安全メカニズムを組み込んだ「次世代革新炉」の開発など集中的な専門的検討を指示した。専門家の意見も踏まえ、年末までに具体的な結論を出せるよう検討を加速して行く。(ニューヨーク証券取引所における岸田首相スピーチより)

9月22日、ニューヨーク証券取引所で講演した岸田文雄首相は、5つの優先課題として、

- 人への投資

- イノベーションへの投資

- グリーン・トランスフォーメーション(GX)への投資

- 資産所得倍増プラン

- 世界と共に成長する国づくり

──を挙げた。このうち、3番目のGXへの投資では、原子力に関して積極的に取り組む姿勢を示している。

敢えて米国の機関投資家、金融機関を前に原子力に関して踏み込んだ発言をしたのは、ウクライナ戦争により、日本のエネルギー調達が不安定化した上、化石燃料価格と円安が貿易収支の大幅な赤字化を招いているからだろう。社会・経済のデジタル化にせよ、EVの普及を推進するにせよ、それを支えるのは安定した電力供給だ。エネルギー供給不安定化の懸念に対して明確な戦略を示せなければ、日本への投資を呼び込むことはできない。

内閣総理大臣就任から1年間、多くの政策において「検討」との単語が多く、具体策と決断に欠けた感のあった岸田首相だが、エネルギー・原子力に関しては具体的な課題へ取り組む方向へと、一歩踏み込んだと言えるのではないか。

再稼働に関する政府の「あらゆる対応」

ニューヨークでの原子力に関する発言のベースになったのは、8月24日に開催された第2回GX実行会議だ。この日の議題は「日本のエネルギーの安定供給の再構築」だったのだが、新型コロナ感染のためリモートで出席した同首相は、締め括りの挨拶において、原子力に関し以下の3点で従来のスタンスを転換したと見られる。

- 原子力規制委員会による設置許可審査を経たものの、稼働していない7基の原子力発電プラントの再稼働へ向け、国が前面に立つ

- 既設原子力発電プラントを最大限活用するため、稼働期間の延長を検討する

- 新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発/建設を検討する

7月14日の記者会見では、岸田首相は「今冬に最大で9基(の原子炉)を稼働する」としていた。

もっとも、これは既に原子力規制委員会による設置審査に合格、再稼働した10基のうち、9月12日に定期検査のため停止した九州電力・玄海4号機を除く9基のことであり、特に新しい何かを決めたわけではない。当時は10基のうち5基が定期検査で止まっていたことが、夏の電力供給に大きく影響していたことから、そうした表現になったのだろう。

ちなみに、現在、国内には33基の稼働可能な発電用原子炉があり、新たに2基が建設中だ(図表1)。33基のうち、10基が既に稼働した一方、7基は審査に合格したもののまだ稼働していない。8基は現在審査中であり、残り8基は電力会社が判断を保留、原子力規制委員会に審査の申請を行っていない原子炉だ。

GX実行会議での岸田首相の発言は、規制委員会が設置許可を決めたものの、立地自治体の反対などで稼働していない7基に関し、国が再稼働へ向け前面に立つことを強調した点において、7月14日とは大きく異なるものだった。当該の7基には、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所6-7号機が含まれている。

ただし、『核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律』(原子炉等規制法)によれば、規制委員会による設置基準を満たした原子力発電所の場合、稼働を決めるのは当該原子炉の設置者、即ち電力会社に他ならない。電力会社との間で安全協定を締結する立地自治体が稼働・停止に関して具体的な権限を持つとの報道も少なくないが、安全協定はあくまで紳士協定であって、法令上の拘束力を持つわけではないのである。

例えば、柏崎刈羽原子力発電所に関して東京電力と新潟県及び柏崎市、刈羽村が締結した『安全確保に関する協定書』を読むと、自治体側が「特別の措置を講ずる必要があると認めたとき」には、「原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする」(第14条)と書かれていた。

つまり、立地自治体は運転停止を求めることはできるものの、決めるのはあくまで設置者たる東京電力なのだ。

もっとも、法令上の制度とは別に、これまで政治的な配慮が極めて重視されてきた。その結果、立地自治体の理解なくして原子力発電所の稼働は困難というのが通説になっている。また、例えば県知事は港湾や県道の使用に関しては権限を有するため、間接的に原子力発電所の運転に影響を及ぼすことも理屈の上では可能だ。結果として、立地県のみならず、市町村にも稼働・停止の実質的、みなし的な権限があるこの慣行は、むしろ負い切れない責任を自治体に押し付けていると言えるかもしれない。

それもあって、岸田首相は「国が前面に立ってあらゆる対応を採る」と明言したのだろう。しかし、行政組織法第3条に基づく独立性の極めて高い原子力規制委員会を除けば、稼働に関しては国の法的権限は曖昧であり、「あらゆる対応」が具体的に何を指すのかを問われるところではある。

特に、柏崎刈羽6-7号機は、夏、冬の需要期における電力安定供給の鍵を握ると共に、実質的に国家ファイナンスに依存した東京電力の経営を立て直す上での重要な条件に他ならない。再稼働に難色を示す新潟県に対し、国がどのような働き掛けを行うのか、岸田政権の本気度を試す上で注目されるところだ。

運転期間延長の意味

岸田首相が第2回GX実行会議において言及した、原子炉の運転期間延長も大きな課題だ。

原子炉等規制法により、発電用原子炉の運転期間は規制委員会による使用前検査を「受けた日から起算して40年」(第43条3の32)である。その上で、規制委員会の認可により、最長20年まで「1回に限り延長することができる」とされた。

これは、定期検査などで止まっていた期間を含むのだが、福島第一原子力発電所の事故以降、国内の原子力発電所は順次停止されたことから、既に10年以上動いていない原子炉も少なくない。岸田政権は、現行の規定を維持しつつ、この長期に亘る停止期間を運転期間から除外する方向で検討を進めている模様だ。一方、規制委員会は、運転開始から30年を起点に10年ごとに設備の劣化を評価する新たな審査の仕組みを打ち出している。

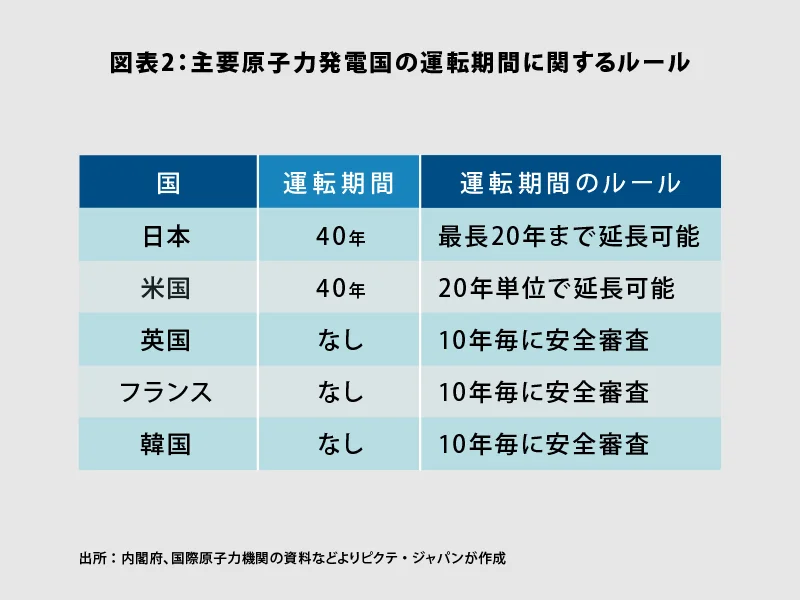

原子力発電を行なっている主な他国の例を見ると、明確な運転期間を決めている国はあまりない(図表2)。例えば欧州の原子力大国であるフランスの場合、10年毎に安全審査を行い、稼働の是非を判断する方式を採用している。つまり、致命的な不具合があれば30年でも廃炉にするし、基幹部に問題がない場合、補修をしつつ使い続けるわけだ。原子力発電所は機械の塊なので、これは運転期間を年数で切るより本来は合理的だろう。

ちなみに、世界最大の原子力国である米国の場合、稼働中の92基の発電用原子炉のうち、最も古いのは1969年11月9日に稼働したナインマイルポイント原子力発電所1号機である。ニューヨーク州スクリバにあるこの原子炉は、運転期間が既に52年11か月に達しようとしている。

日本の規制は原子炉の状態に関わらず期間で縛る国際的は珍しい方式を採用してきた。岸田政権はこの制度の根幹は変えず、とりあえず既存原子炉の延命を図る意向のようだ。

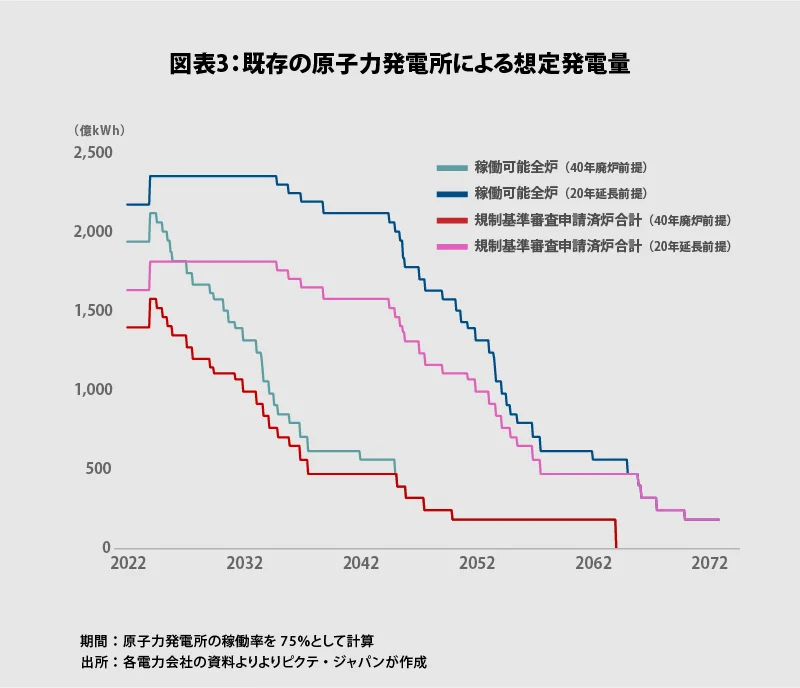

背景は、現在の運転期間のままだと、仮に稼働可能な全ての原子力発電所が稼働し、20年の運転延長をしても、2040~50年代に原子力による発電量が急速に減少することになるからだろう(図表3)。これでは2050年のカーボンニュートラルが全く見通せなくなりかねない。まずは時間を稼ぎ、その間に原子力発電所の新設を進める意向があると考えられる。

岸田首相は、「次世代革新炉」に関し新設を検討する方向を示した。仮に政権がその方向へ舵を切るとしても、新たな原子炉が発電を開始するには10年単位の時間が必要と見られる。その間の電力不足の可能性を考えた場合、定期的に安全性を確認しつつ、既存原子炉の運転延長を図るのは現実的な対策と言えるのではないか。

「次世代革新炉」とはどのような炉か?

第2回GX実行会議における岸田首相の発言で最も注目を浴びたのは、言うまでもなく次世代革新炉についての部分だった。8月25日付けの毎日新聞は、『原発新増設を検討 次世代炉、首相指示』との見出しでこの会議の結果を報じている。

議事録を読むと、同首相は「原子力についても、再稼働に向けた関係者の総力の結集、安全性の確保を大前提とした運転期間の延長など、既設原発の最大限の活用、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設など、今後の政治判断を必要とする項目が示された」と語っている。その上で、「再エネや原子力はGXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギーだ。これらを将来に亘る選択肢として強化するための制度的な枠組、国民理解を更に深めるための関係者の尽力の在り方など、あらゆる方策について年末に具体的な結論を出せるよう」検討加速を指示した。

依然として「検討」ではあるが、第2次政権下において故安倍晋三元首相も言及しなかった原子炉の「開発・新設」に触れた点は大きな変化に他ならない。年末へ向け次世代革新炉の開発、新設が岸田政権の重要な政策課題の1つになるだろう。

そこで問題となるのは「次世代型革新炉」が何を指すのか、である。一般にはSMR(Small Modular Reactor:小型モジュール炉)、高温ガス炉、高速炉などがイメージされているようだ。

GX実行会議に西村康稔GX実行推進担当相(経産相)が提出した資料のなかに、「参考」として付された『各国における原子力発電所の新規建設と運転期間の延長に向けた動き』との表があった。これが、政府の考える次世代革新炉のヒントになりそうだ。

具体的に炉型が示されているわけではないものの、プロジェクトとしてSMRの他、改良型の大型軽水炉として米国で2基が建設中のAP-1000、フランスのEPR2、韓国のAPR1400などが暗に取り上げられている。これらは「第3世代+」と呼ばれており、海外では既に稼働例のある炉型だ。

つまり、日本政府の考える次世代革新炉には、原子力発電を行っている他の主要国同様、まだ実証研究段階にあるSMR、高速炉などに加え、第3世代+の大型軽水炉がその範疇に入っていると言えるだろう(図表4)。

9月30日付けの日本経済新聞は、日立とGEの合弁企業である日立GEニュークリア・エナジーが沸騰水型炉(BWR)で、三菱重工と関西電力、北海道電力、四国電力、九州電の4社が加圧水型炉(PWR)で、いずれも2030年代の実用化を目指してそれぞれ新型炉を開発すると報じていた。

日立GEニュークリア・エナジーは、第2世代のBWRを改良、第3世代としてABWR(改良型BWR)を既に実用化しており、国内では東京電力・柏崎刈羽6-7号機、中部電力・浜岡5号機、北陸電力・志賀3号機の4基が既に稼働している。さらに、建設中の中国電力・島根3号機、電源開発・大間発電所もABWRだ。一方、三菱重工は、同じく第2世代のPWR(加圧式型)を改良、第3世代としてAPWR(改良型PWR)を開発した。もっとも、福島第一原子力発電所の事故によって原子炉の新増設が止まり、同炉型はこれまで建設実績がない。

両グループは、ABWR、APWRをベースにして、国際的に第3世代+と評価される「革新軽水炉」の開発を目指すと見られる。

日経の記事では何れも「実用化は2030年代半ば」とされていたが、岸田政権が今年末に新たなGX戦略をまとめ、それに沿って新増設計画の具体化に着手する場合、新たな原子炉の稼働は早くても2030年代になる可能性が強い。新規に開発される炉型は、日本が原子力発電所の新設に踏み切る場合、建設計画の中核になりそうだ。

課題は山積だが…

政府、電力業界にとってのもう1つ残された課題は、福島第一原子力発電所の事故前に既に建設の初期段階にあった東京電力・東通1号機、建設準備中だった日本原電・敦賀3-4号機、東北電力・東通2号機、中国電力・上関1-2号機、九州電力・川内3号機、計7基についても結論を出すことだろう(図表5)。

これらの内訳はABWRが4基、APWRは3基である。仮に計画を進める場合、ABWRは技術水準こそ全く異なるものの、福島第一とベースは同型式の沸騰水型であることも論点になる可能性は否定できない。政府、電力会社の判断が注目される。

10年以上に亘って止まっていた時間を動かすには、課題が山積だ。それでも、内閣総理大臣が原子力の活用継続に一歩踏み込んだ意味は大きい。

再生可能エネルギーと原子力、水素(アンモニア)を組み合わせ、且つ使用を避けられない化石燃料については、二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)[1]Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageなどの技術を活用してカーボンニュートラルを達成する…これが次世代の日本のエネルギー戦略の基本になる道筋がようやく見えてきたと言えるだろう。

脚注

| ↑1 | Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage |

|---|