4月15~16日、札幌市でG7気候・エネルギー・環境大臣会合が行われた。

同会合はG7広島サミットに連なる関係閣僚会議の1つに他ならない。これ以外にも4月16~18日に軽井沢で行われた外相会合、29~30日に高崎で行われたデジタル・技術大臣会合など、全部で15の閣僚会合が開催され、その全てで日本の担当大臣が議長を務める。

エネルギー・環境大臣会合には、G7の他、G20議長国のインド、ASEAN議長国のインドネシア、そして国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)議長国のアラブ首長国連邦(UAE)が招待された。それ以外にも、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、経済協力開発機構(OECD)、国際エネルギー機関(IEA)などの国際機関も招かれている。気候変動とエネルギーは国際社会の大きな課題になっており、主要国の役割が極めて重要であることに疑問の余地はない。

議長は西村康稔経済産業大臣、西村明宏環境大臣、清和会(安倍派)出身の両西村大臣が共同で務めた。もっとも、準備段階での調整を含め、この会合に関し議長国の日本は防戦一方だったようだ。16日付けのフィナンシャルタイムズ(電子版)は、“G7 countries have pledged to accelerate a gradual phase-out of fossil fuels and the shift towards renewable energy, as Japan faced significant pushback on central parts of its climate strategy(日本は気候戦略の中心部分に関して厳しい抵抗に直面し、G7は段階的な脱化石燃料と再生可能エネルギーへのシフト加速を約束した)”と報じていた。

日本が米欧から責め立てられたのは、フィナンシャルタイムズが指摘する化石燃料に加え自動車だろう。会合後に発表された共同コミュニケには、化石燃料に関して以下のように書かれていた。

We underline our commitment, in the context of a global effort, to accelerate the phase-out of unabated fossil fuels so as to achieve net zero in energy systems by 2050 at the latest in line with the trajectories required to limit global average temperatures to 1.5℃ above preindustrial levels, and call on others to join us in taking the same action.

(われわれは地球規模の活動の一環として、産業革命以前との比較で平均気温の上昇を1.5度に止めることを求めた道程に沿い、遅くとも2050年までにネットゼロのエネルギーシステムを達成するため、削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させるわれわれのコミットメントを強調し、他の国々にも同様の行動に参加するよう求める。)

日本政府が作成した当初のドラフトでは、この“accelerate the phase-out of unabated fossil fuels(削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させる)”の部分はなかったようだが、英国、ドイツ、フランスの欧州3か国が議長国を押し切った模様だ。

石炭の活用に期限を設けることは押し返したものの、現在の日本のエネルギー事情を考えると、高いハードルが設定されたと言えるだろう。

自動車についても、日本にとっては厳しい書きぶりになった。

We highlight the various actions that each of us is taking to decarbonize our vehicle fleet, including such domestic policies that are designed to achieve 100 percent or the overwhelming penetration of sales of light duty vehicles (LDVs) as ZEV by 2035 and beyond; to achieve 100 percent electrified vehicles in new passenger car sales by 2035; to promote associated infrastructure and sustainable carbon-neutral fuels including sustainable bio- and synthetic fuels

(われわれは、2035年までかそれ以降に販売される小型車に関し、100%もしくは圧倒的な規模を排出ゼロ車とすること、2035年までに新たに販売される乗用車の100%をEVにすること、関連するインフラ及び持続的なバイオ燃料や合成燃料を含めた持続的な排出中立の燃料を促進すること、と言った国内政策を含め、それぞれの国が自動車の脱炭素化のために実施する多様な取り組みを強調する。)

注意深く読むと、G7の全ての国が2035年までに100%排出ゼロ車とすることや、同じく2035年までに新車販売を全てEV化すると約束したわけではない。あくまでそれぞれの国が実施する「多様な取り組み」を例示したのに止まっている。

しかしながら、電気自動車(EV)化で出遅れた日本にとって、非常に厳しい現実を突き付けられつつあるのではないか。

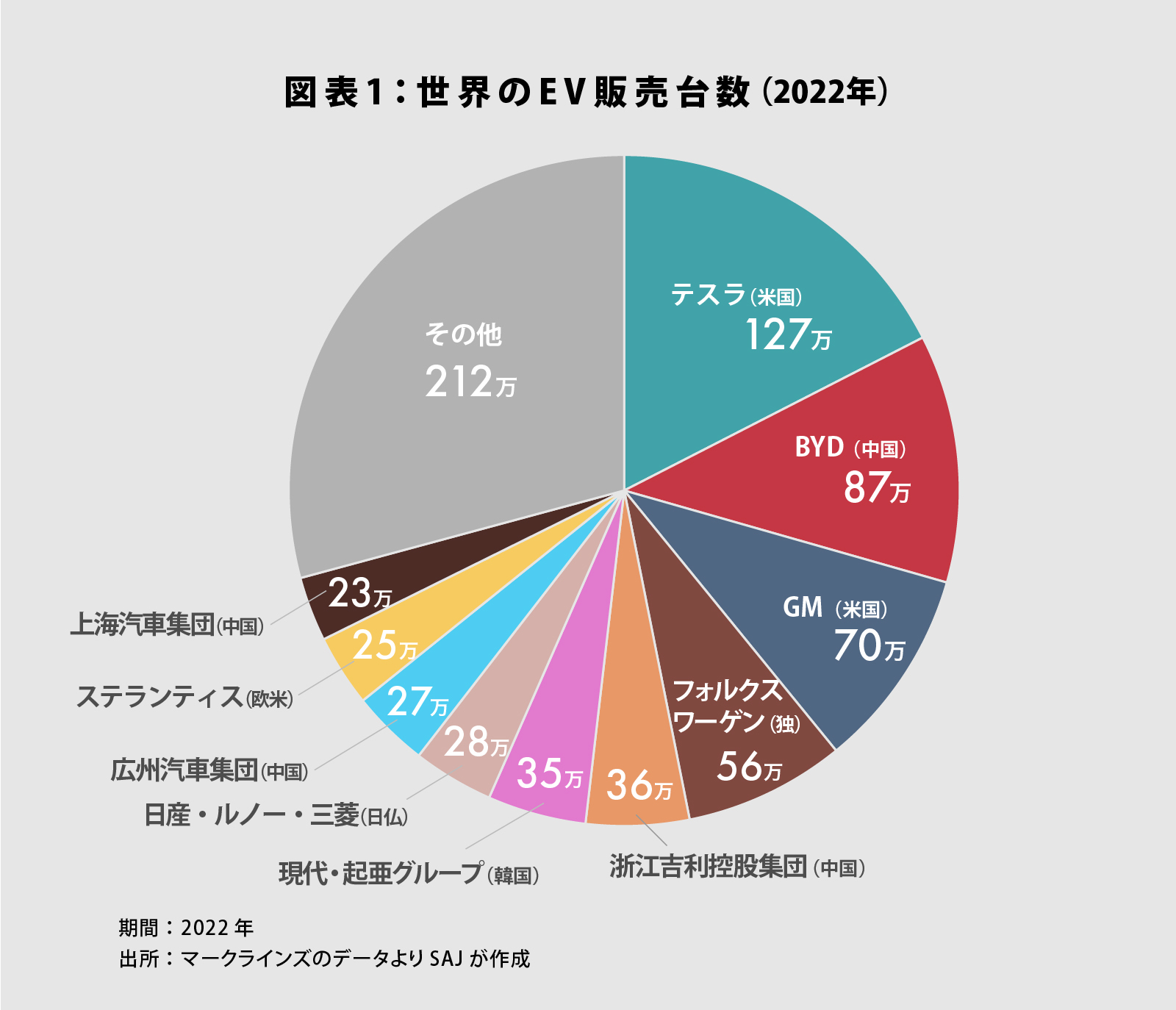

調査会社のマークラインズによれば、2022年における世界のEV販売台数は前年比66.6%増の726万台であり、自動車市場の9.5%を占めた。企業別に見ると、トップはテスラ(米国)の127万台、2位は比亜迪(BYD:中国)の87万台、3位はゼネラルモーターズ(GM:米国)の70万台だ。日本勢では、日産・ルノー・三菱連合が28万台で7位と辛うじてトップ10に食い込んだが、ホンダ3万台(26位)、トヨタ2万台(27位)と全体に大きく出遅れている(図表1)。ガソリン車で強い存在感を維持してきたことから、競争力の源泉であるエンジンに拘り、EV化へ抗ってきたことが背景と言えよう。

EVはバッテリーとモーターで駆動することから、ガソリン車に比べて圧倒的に参入障壁が低い。地球温暖化を抑止するため化石燃料の消費削減を求められるなか、世界シェアトップのトヨタは水素に活路を見出そうとした。燃料電池は内燃機関以上に技術的な難易度が高く、優位性を維持できるとの考えが背景にあったと見られる。もっとも、可燃性が極めて高い水素は取り扱いが難しく、自動車普及に欠かせない水素ステーションの整備には巨額の費用が必要だ。一般的な乗用車としてはあまりにも課題が多いため、国際社会はどうやら次世代の乗用車の動力としてモーターを選んだ。

自動車は日本の基幹産業であり、その国際競争力は日本経済を左右しかねない。従って、産業界だけでなく、日本政府もEVへのシフトを躊躇い、議長国として臨んだ今回のG7会合に象徴されるように、国内外においてガソリン車の延命を図ろうとして厳しい批判に晒されている。もちろん、電力インフラの脆弱な新興国、途上国を中心にガソリン車への需要は続くだろう。しかしながら、少なくとも先進国ではEV化の流れは避けられそうにない。

EV化は日本の自動車産業のみならず、日本経済全体にとっても大きなダメージだ。ただし、変化を躊躇えば全てを失うシナリオすら現実となり得る。

4月18日に開幕した上海国際自動車ショーが日本でも大きく報じられていたが、世界最大の自動車市場となった中国はEVへのシフトを急速に進めてきた。EVは情報通信技術(IT)との親和性が高く、自動運転化などを通じて交通インフラの在り方も大きく変えると見られる。日本が引き続きガソリン車に拘れば、取返しのつかない差をつけられる可能性は否定できない。

規制の強化がコストを投資に転化

環境に関する技術の変化、そして規制の見直しは関連業界にとって負荷が大きい。しかし、それが競争力の源泉となり得ることは日本の自動車産業が証明済みだ。

1970年12月、米国連邦議会において「大気清浄法改正法案」(マスキー法)が可決された。エドムンド・マスキー上院議員が提案した自動車の排ガス規制である。1975年以降に製造される自動車は、1970−71年型車に対して排気ガス中の一酸化炭素、炭化水素を10分の1以下、1976年以降に製造される車はさらにチッソ酸化物も同じく10分の1にする…との極めて野心的な内容だった。あまりに大胆過ぎたことから、米国内において自動車業界が激しく反発し、結局、施行を1年後に控えた1974年に連邦議会において廃止されたのである。

一方、日本は1978年に米国でお蔵入りになったマスキー法と概ね同等の厳しい規制を導入した。「昭和53年規制」、「日本版マスキー法」と呼ばれる自動車の排ガス規制だ。

当時は光化学スモッグが社会問題化していた上、第一次石油危機後の省エネ化の流れを背景に、自動車に対する世論の風当たりが厳しくなっていたことが背景と言えるだろう。この厳しい規制をクリアするためのエンジン技術の開発が、日本の低燃費・低公害車を生み出す原動力になった。

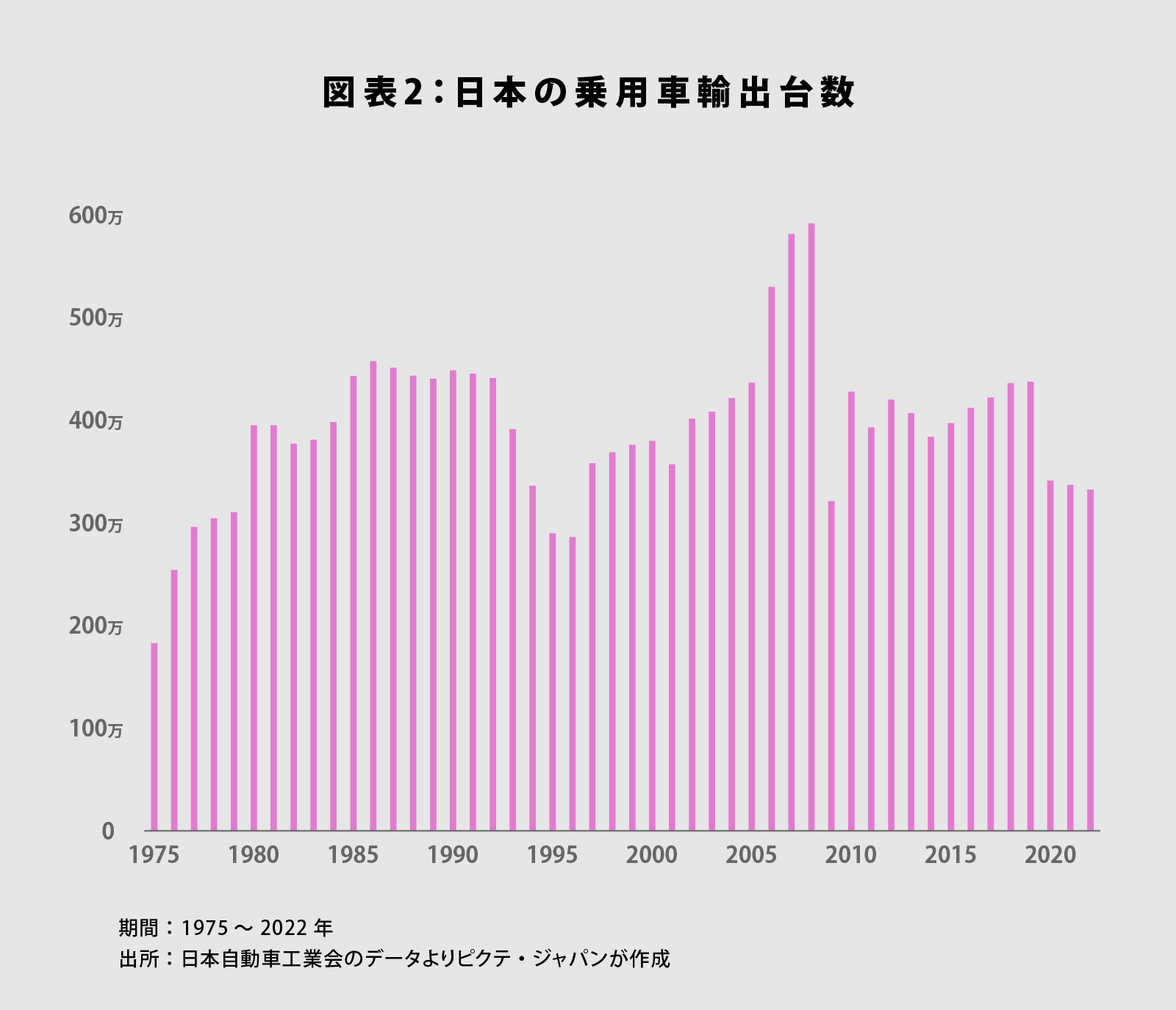

全くの時代の巡り合わせだが、1978年1月に始まったイラン革命を契機とした第2次石油危機により原油価格が急騰、日本の自動車産業が世界に飛躍する大きな転機が訪れたのである。燃費の良い日本車への需要が米国などで急速に拡大、1975年に183万台だった完成車輸出は、1985年には443万台へ急増した(図表2)。日本版マスキー法による排ガス規制の強化は、結果的に自動車業界を国の基幹産業へと飛躍させる原動力になったのである。

同じような取り組みをしているのが今の欧州だろう。典型的な例は、EUによる温室効果ガス削減目標の大幅な引き上げだ。EUがフェーズ4とする2021~30年に関して、当初は削減目標を1990年比40%としていたのだが、2020年11月8日、EU理事会と欧州議会は55%への引き上げで暫定合意した。さらに、同年12月11日の首脳会議を経て、同17日、EU理事会が正式に決定している。

ドイツの国防大臣であったウルズラ・フォンデアライエン氏が、2019年12月1日、EUの政府に当たるEU委員会の委員長に就任したことが転機となった。

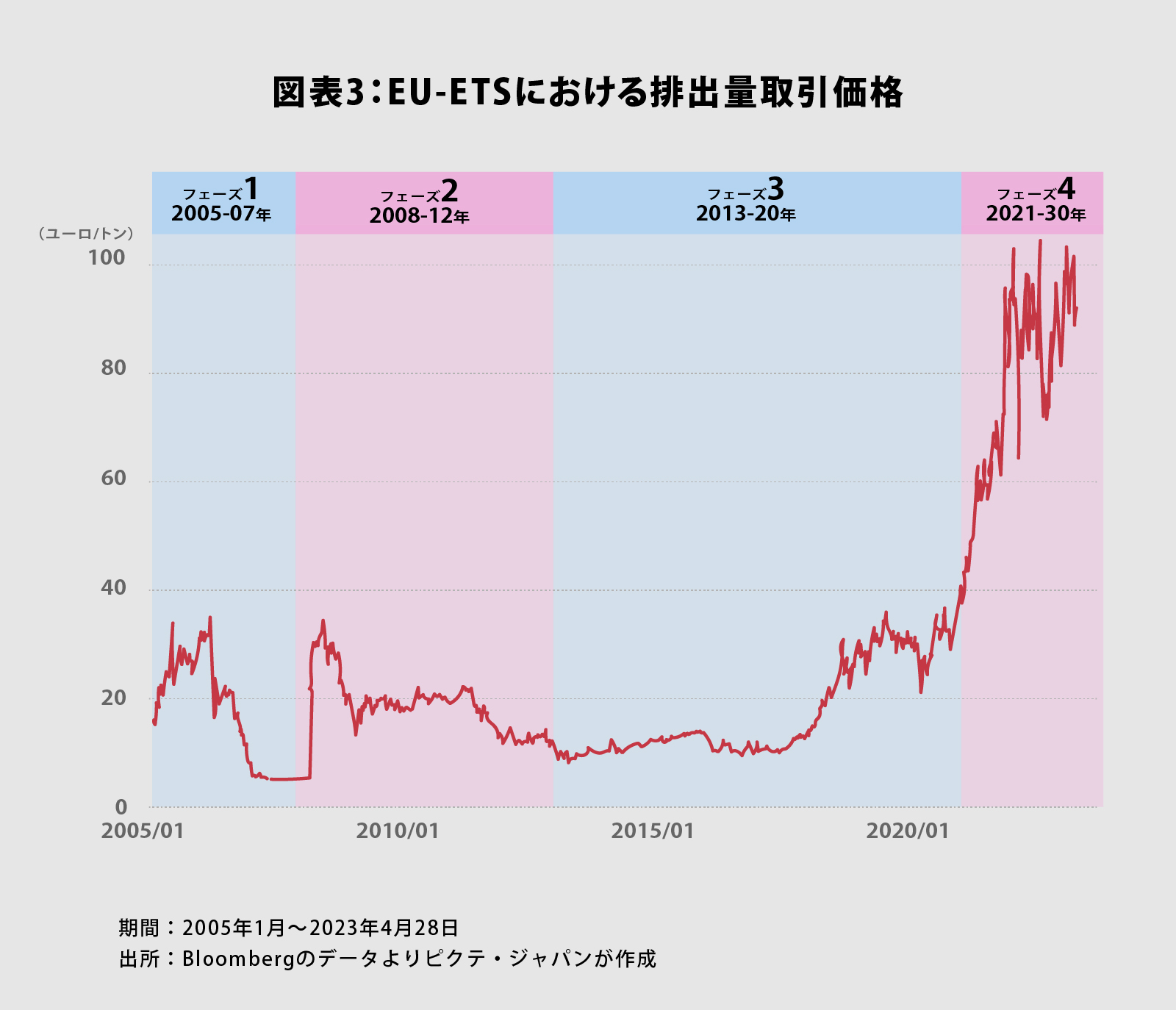

このEU内における排出規制の強化を受け、欧州排出量取引制度(EU-ETS)における排出量の価格が急騰、過去最高値圏で推移している(図表3)。排出量が基準を上回る可能性のある事業所が多数存在するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった結果だ。

これは、一見するとEU域内の企業にとりコストの上昇に見える。もっとも、EUの真の狙いは投資の誘発だろう。

カーボンプライシングにより、排出量を基準よりも削減した企業は温室効果ガス排出量のクレジットを売却、生産コストを下げることが可能である。一方、基準よりも多い企業は排出量のクレジットを買わなければならない。このインセンティブとペナルティにより、企業に強い排出量削減の動機が働くのではないか。

排出量の基準が甘く、多くの企業が達成可能である場合、排出量クレジットの価格は低迷するはずだ。実際、2005年の市場開設以降、EU-ETSにおけるクレジットの価格は低迷し、取引量も少なかった。それでは、企業に新たな行動を起こす動機付けにはなり難い。

一方、規制を強化して市場におけるクレジットの価格を引き上げれば、インセンティブとペナルティの効果は自ずと大きくなる。結果として排出量を減らすための投資が行われ、EU域内において温室効果ガスの排出量削減が進む可能性が強い。

これがEU域内の排出量削減に止まるプロジェクトであれば、域内におけるゼロサムゲームとなる。ただし、フォンデアライエン委員長などが狙っているのは、さらに野心的な成果なのではないか。

EUが域外国との間で排出量の国境調整を行う計画であることもあり、いずれは多くの国でカーボンプライシングが採用されるだろう。その時、厳しい規制により先行して排出量を削減してきた欧州企業は、国際市場において強い競争力を発揮する可能性が高まる。仮にこの目論見が奏功すれば、EU域内企業は、投資のコストを域内のゼロサムではなく、域外から回収することになるはずだ。

遠ざかる欧州の背中、迫る米国の足音

1960~70年代、日本は高度経済成長の歪みにより厳しい公害問題に苦しんだ。それを克服する過程において、省エネ・省資源化を進めたことが、日本の国際競争力強化に大きく貢献したと言えるだろう。

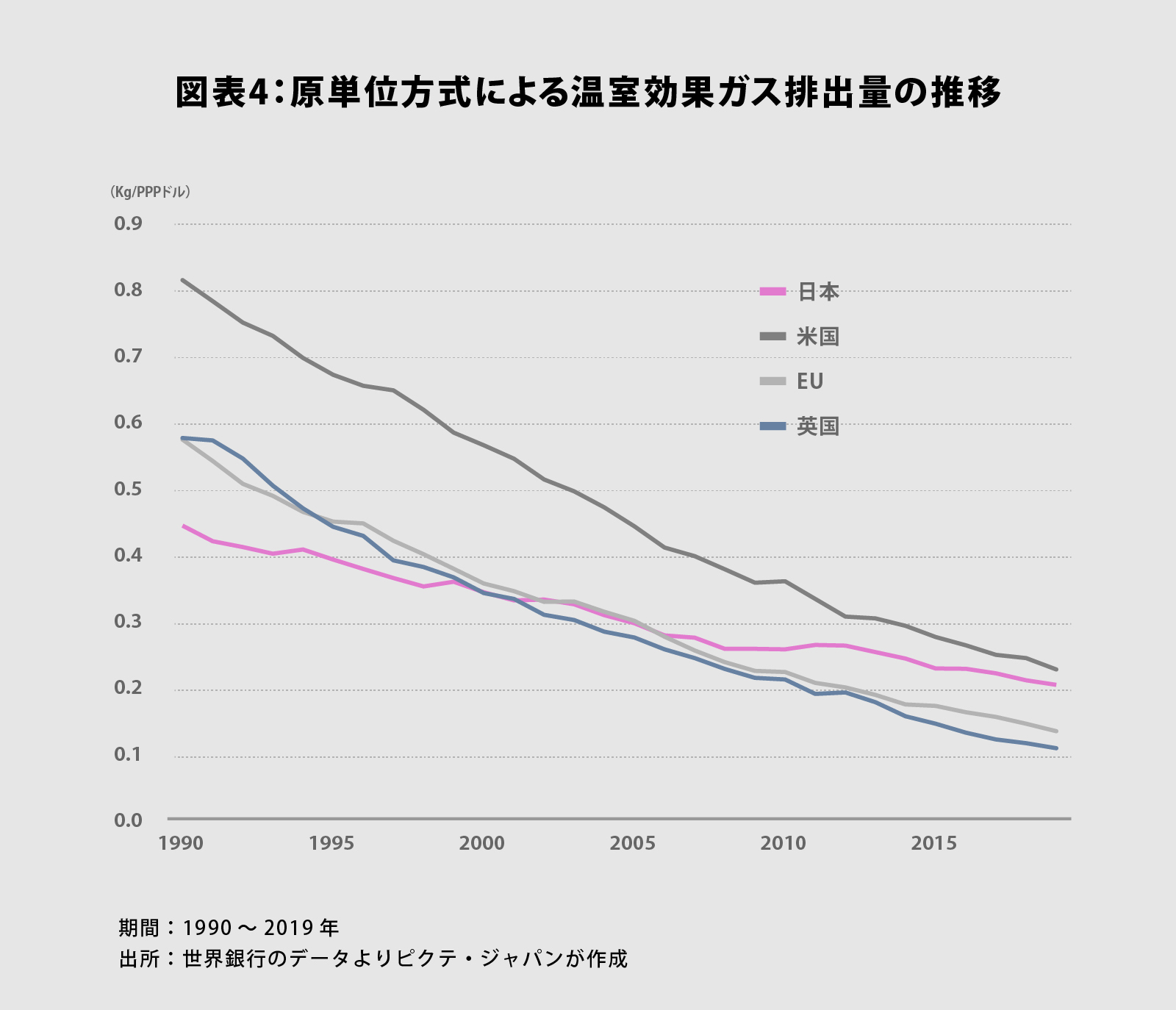

1990年時点において、購買力平価で算出したドル建てGDP1ドルを産み出すに当たって排出する温室効果ガスは、即ち原単位排出量は、米国0.812kg、EU0.572lgに対し、日本は0.442kgと圧倒的な競争力を有していた(図表4)。結果として、日本国民、企業の間で日本は「環境大国」との認識が広がったのではないか。

しかしながら、長引く経済の低迷で投資が停滞した上、2011年の東日本大震災に伴う原子力発電所の停止により、日本の原単位排出量は2000年代に入って削減が進まなくなった。一方、この間、戦略的に取り組んできた欧州は、既に日本の遥か先を進んでいる。

さらに、かつては地球温暖化問題に関心が薄いイメージだった米国が、今や日本のすぐ後ろを並走する状態になった。カーボンプライシングが国際競争力に影響すると見抜いたことにより、温暖化対策はコストではなく投資との認識が広がったからだろう。倫理だけでなくビジネス上の課題になれば、米国は極めて迅速、且つ柔軟な対応力を持つ国と言えよう。

米欧主要国は規制と補助金など政策を総動員、エネルギー問題と温暖化対策を起爆剤として国際競争力の強化を図ろうとしている。他方、日本は自らを「環境立国」と位置付けつつ、G7では既得権益を守るためブレーキを踏まざるを得ない国になった。

日本の自動車産業はその象徴だ。1970年代後半から80年代の成功があまりに大きく、これまでのガソリンエンジンを軸とした業界における序列を守ることが重視され、世界の変化に取り残されつつある感が否めない。日本政府も化石燃料、自動車の専守防衛に政策の重心を置き、この件に関してはG7のなかで孤立感を深めた。

日本ではまだ温室効果ガス排出量削減への取り組みをコストと考える風潮が強い。一方、米国、欧州ではこれを投資のチャンスと捉え、政策の後押しを受けてビジネスの拡大を図ろうとしている。

コストと考えるか、それとも投資の機会と考えるか、この違いは決定的に大きな結果の差を産み出すのではないか。