今年の東京地方は梅雨明け前から連日の猛暑になった。都心部における7月の平均気温の過去最高は、2001年、2004年に記録した28.5℃だが、今年はそれを更新する可能性がある。

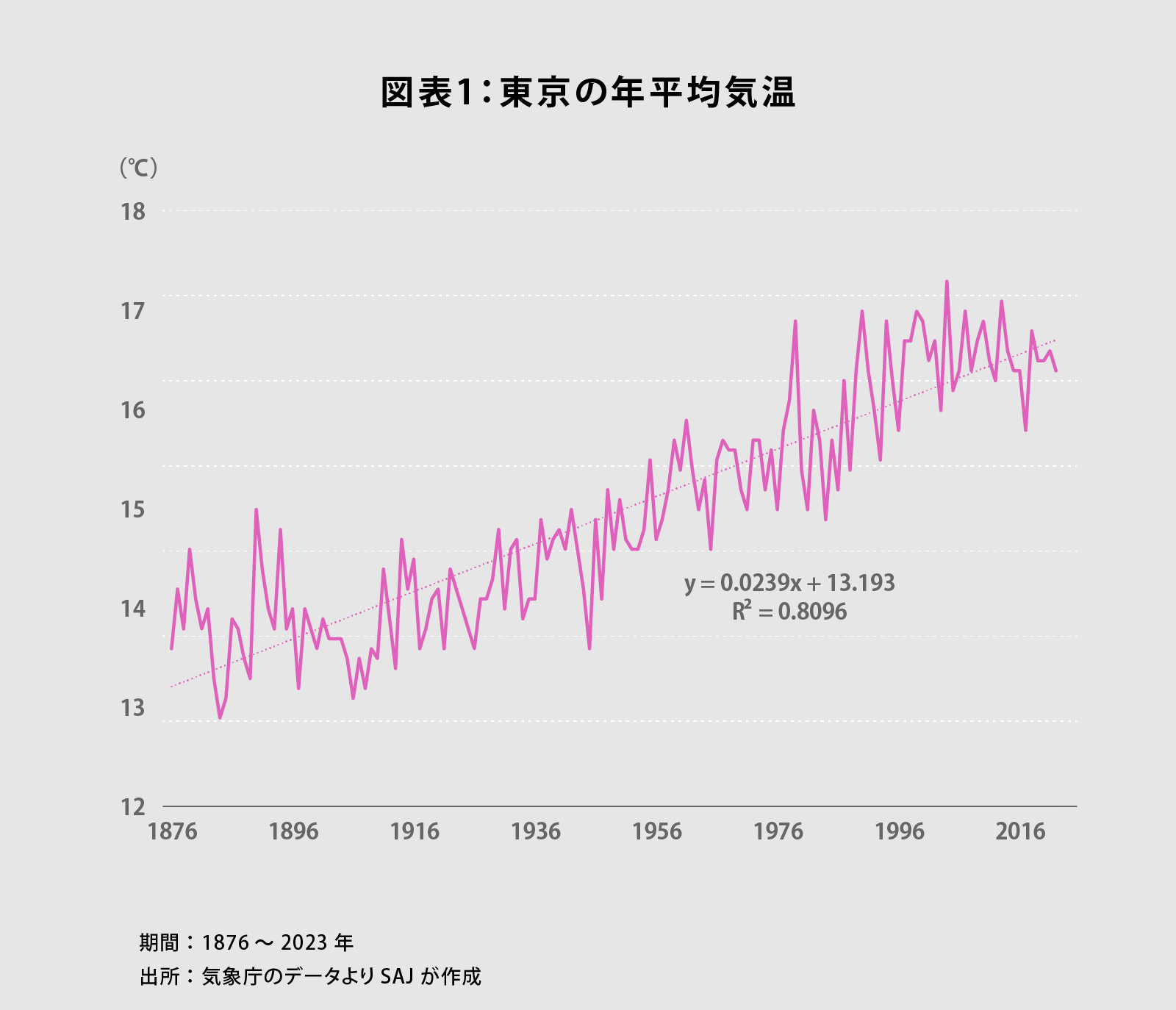

気象庁にデータの残る1876年以降、東京都心部の年平均気温は10年に0.2℃のペースで上昇してきた(図表1)。具体的には、1876年から20年間の平均気温は13.9℃だが、2022年までの10年間だと16.4℃だ。温暖化は着実に進みつつあると言えるだろう。

日本全国では、九州、中国、そして東北地方において梅雨前線の停滞による記録的大雨があった。豪雨災害に関する報道によると、被災地域において多くの方が異口同音に「経験のない降水量」に言及されていたのが印象に残る。今年は6月にも和歌山、三重、愛知、静岡の各県を中心に激しい豪雨が発生した。

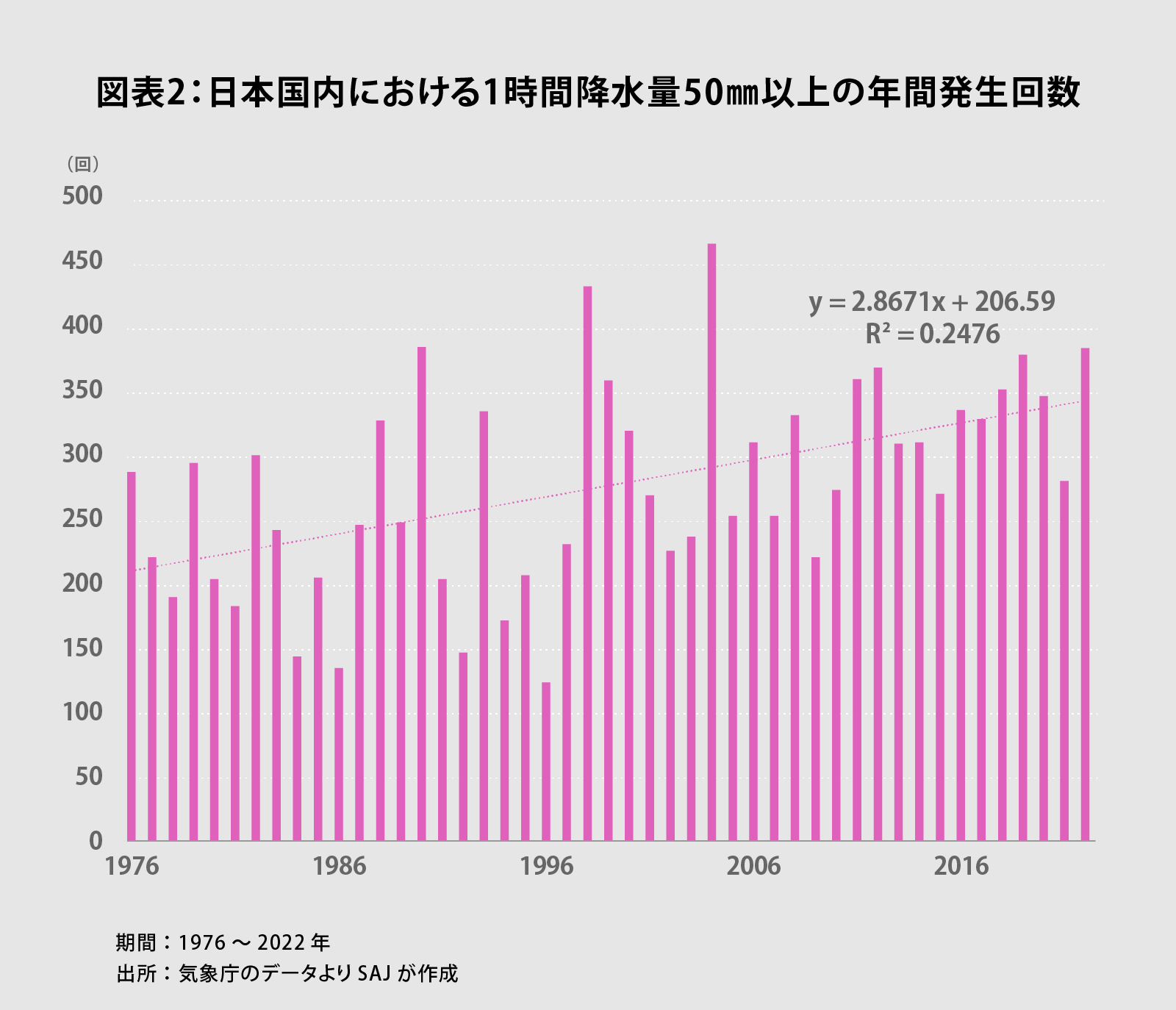

1時間に50㎜以上の非常に激しい雨の発生件数は、年毎に大きな振幅があるものの、趨勢として増加基調にある(図表2)。2018年以降の5年間では、2018年7月の西日本豪雨、2019年8月の九州北部豪雨、同9月の台風15号、19号、2020年7月の熊本豪雨、2021年7月の熱海市豪雨、同8月の西日本豪雨、2022年8月の東北地方豪雨、同9月の台風14号、15号など、「これまでにない」、「記録的」と表現される水害が続いた。

国土交通省によれば、2017~2021年の5年間、水害による被害額は年平均1兆300億円に達する。その前の5年間が同3,805億円なので、一気に3倍になったわけだ。これは看過できない規模の経済的損失と言えるだろう。

天気予報において、「線状降水帯」との言葉を初めて使用したのは、加藤輝之気象庁気象研究所台風・災害研究部部長、吉崎正憲大正大学教授(※いずれも2023年7月現在の役職)が執筆、2007年1月に出版された『豪雨・豪雪の気象学』(朝倉書店)だそうである。こうした専門用語が生まれてからわずか16年間の間に一般化したのは、該当する現象がそれだけ人々の生活に影響を及ぼしている証左と言えるのではないか。

そして異常気象により大きな経済的被害が繰り返されるだけでなく、生態系の変化を通じて農業や漁業にも大きなインパクトが及んでいる。地球規模の気候変動は、日本にも多大な影響を与えつつあると考えるべきだろう。

頻発する山林火災、水害が変える米国の意識

さる7月12日付け日本経済新聞に『世界で熱波・水害拡大 経済損失は数年で420兆円』との記事があった。日本を含め熱波や水害による被害が世界中で頻発し、それを象徴する現象が様々な地域で顕在化している。

例えば森林が美しいカナダは、例年、5~8月にかけて山火事が頻発することが珍しくない。もっとも、東部のケベック州を中心とする今年の山火事は、いつになく巨大な規模になった模様だ。その煤煙は国境を越えてニューヨークの空を覆う事態に至った。米国のジョー・バイデン大統領は、6月8日、この件で国民に向け声明を発表したが、冒頭で深刻な制御不能の森林火災に関し、「今朝、多くの米国国民がカナダの圧倒的な山火事による煙害を経験している。それは、気候変動による影響のさらなる厳しい警鐘だ」と地球温暖化の影響であることを訴えている。

山林火災については、米国も人ごとではない。特に西部の主要州であるカリフォルニアでは旱魃が続き、例年のように大きな山火事が発生している。

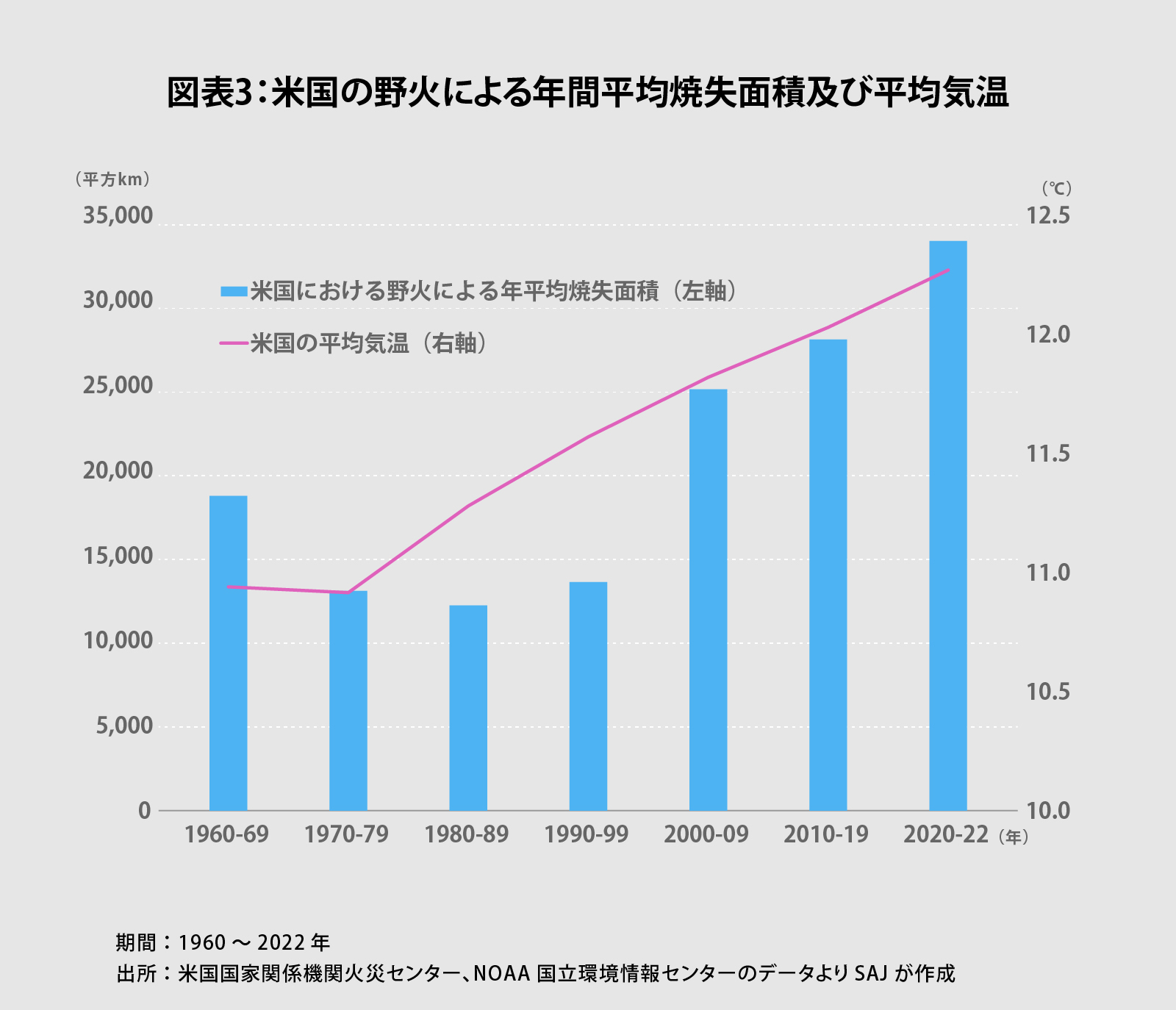

全米省庁合同火災センター(NIFC)によると、米国における野火の被害は2000年代に入って急増、1990年代に年平均1万3,450平方キロメートルだった焼失面積は、2020~22年の3年間だと倍以上の同3万3,487平方キロメートルに達した(図表3)。九州の面積が3万6,782平方キロメートルなので、年毎にその9割程度が焼失したことになる。これは、米国の平均気温上昇と無関係ではないだろう。

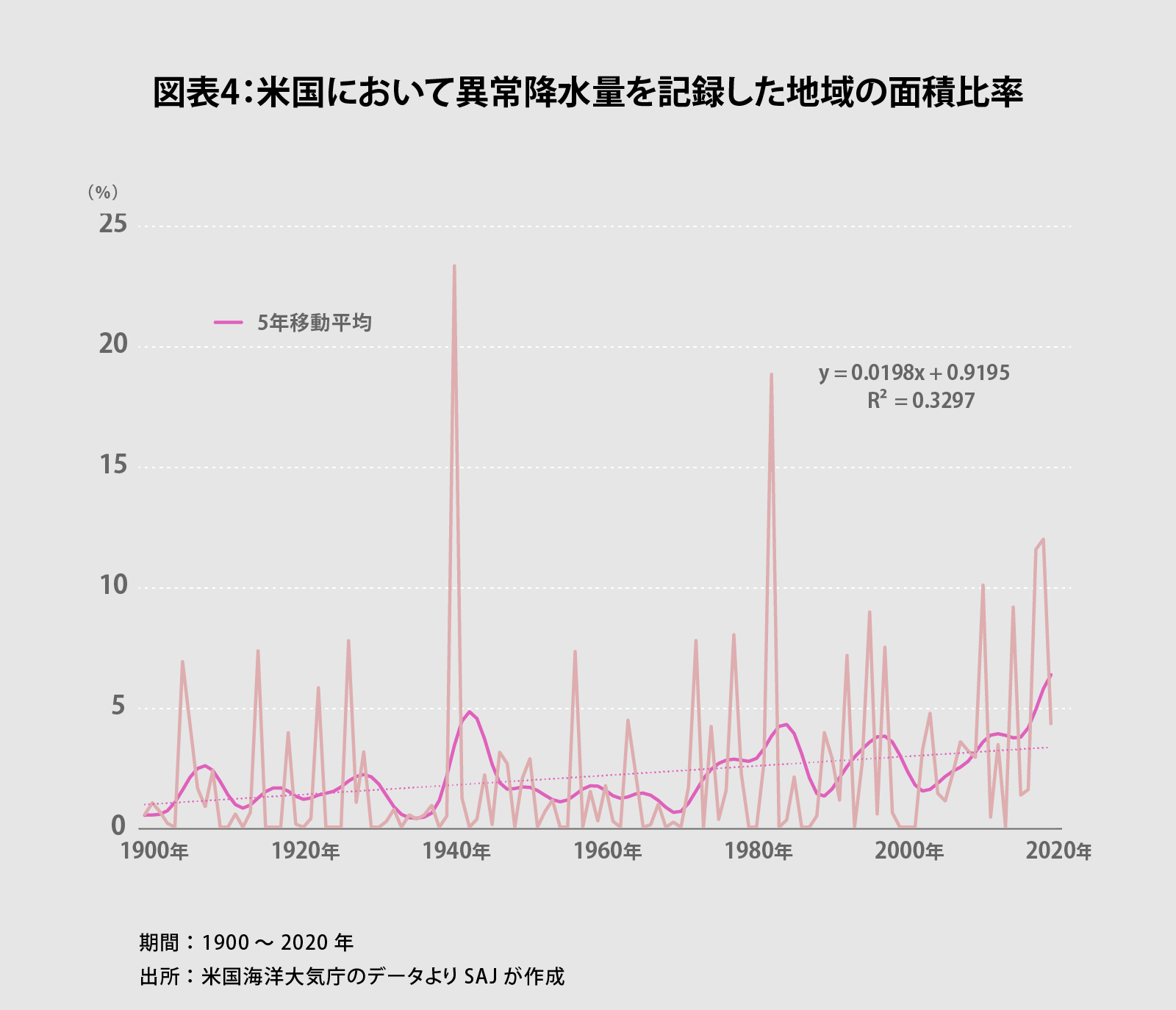

また日本同様に、豪雨による被害も深刻さを増しつつある。異常降水量を記録した地域の面積は、2020年までの5年間の平均で国土の6.3%に達した(図表4)。これは、米国海洋大気庁(NOAA)が信頼度の高いデータを持つ1895年以降で最も高い水準に他ならない。

ちなみに、エネルギー多消費社会の米国では、近年まで環境問題に関する国民の関心はあまり高くないと見られてきた。それが変化する起点となったのは、2005年と言われている。

この年の2月27日、第77回アカデミー賞授賞式が行われたのだが、『アビエイター』で主演男優賞にノミネートされたレオナルド・ディカプリオが、会場のコダック・シアターへ大型のリムジンではなくプリウスに乗って登場した。プレゼンターを務めたシャーリーズ・セロンなども乗っていたのはプリウスだ。ハリウッドのスター達が敢えてハイブリッド車を使ったことは、一般の消費者にも一定の影響を及ぼした。

より大きなインパクトになったのは、この年の8月、米国南東部を襲ったハリケーン・カトリーナではないか。メキシコ湾に面し、ミシシッピ川の河口に位置する重要都市、ニューオリンズの中心市街が水没、死者は1,836名に及んだ。米国を襲ったハリケーンとしては、約1万が犠牲になったとされる1900年のガルベストン、2,500名以上が亡くなった1928年のオキーチョビーの両ハリケーンに続く規模だ。

ビル・クリントン政権で副大統領を務めたアルバート・ゴア氏の『不都合な真実』(ランダムハウス講談社)が出版され、映画が公開されたのは2007年1月のことである。この書籍と映画が米国で大きな話題となったのは、ハリケーン・カトリーナの記憶が生々しく残っていたことも一因だろう。ゴア氏は環境問題への取り組みが評価され、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と共に2007年のノーベル平和賞を受賞した。

その後、土木・鉱業が大きく前進して水平坑井と水圧破砕の技術が開発され、2010年代に入ってからの米国はシェール革命に沸き、エネルギーの自給へ向けて大きく舵を切ったと言える。自前の化石燃料が確保できたことから、必然的に地球温暖化問題への関心は低下した。世界最大の産油国になるなか、例えば自動車では大型のピックアップトラックが売れ筋になったのである。

しかしながら、2020年の大統領選挙において、バイデン大統領は温暖化対策を公約の柱の1つに掲げて勝利した。森林火災やハリケーン、竜巻による深刻な被害が頻発するなか、米国でも再び気候変動問題が脚光を浴びつつあると言えるだろう。共和党を中心に懐疑論も根強い一方で、温暖化対策への取り組みは米国にも確実に根付いたのではないか。

「努力目標」から「必達目標」となった2050年のカーボンニュートラル

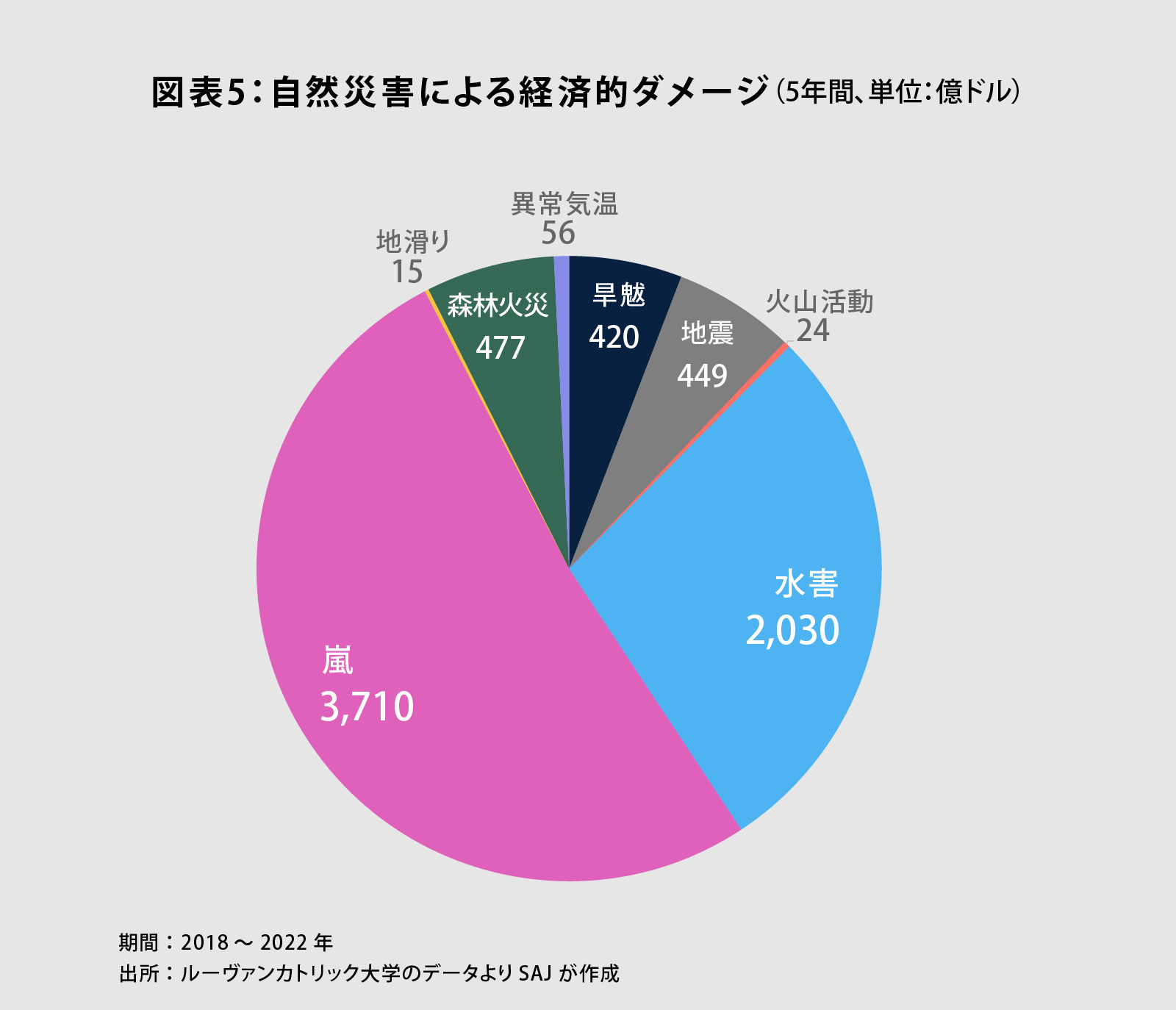

気候変動は生態系に大きな影響を及ぼしつつあるだけでなく、自然災害を通じて人的被害、そして経済へのインパクトも甚大な規模になった。ベルギーのルーヴァン・カトリック大学の調査によれば、2018~2022年の5年間、地震や火山活動を含めた自然災害の被害額は7,182億ドルである。

特に嵐は全体の5割を超える3,710億ドルに達し、水害の2,030億ドルが続いた(図表5)。これらは直接、間接的に地球温暖化による異常気象が要因と考えられる。温暖化が人類の営みにより進んでいるとすれば、産業革命以降の急速な経済・社会の近代化が、極めて大きな負の効果をもたらしつつある可能性は否定できない。

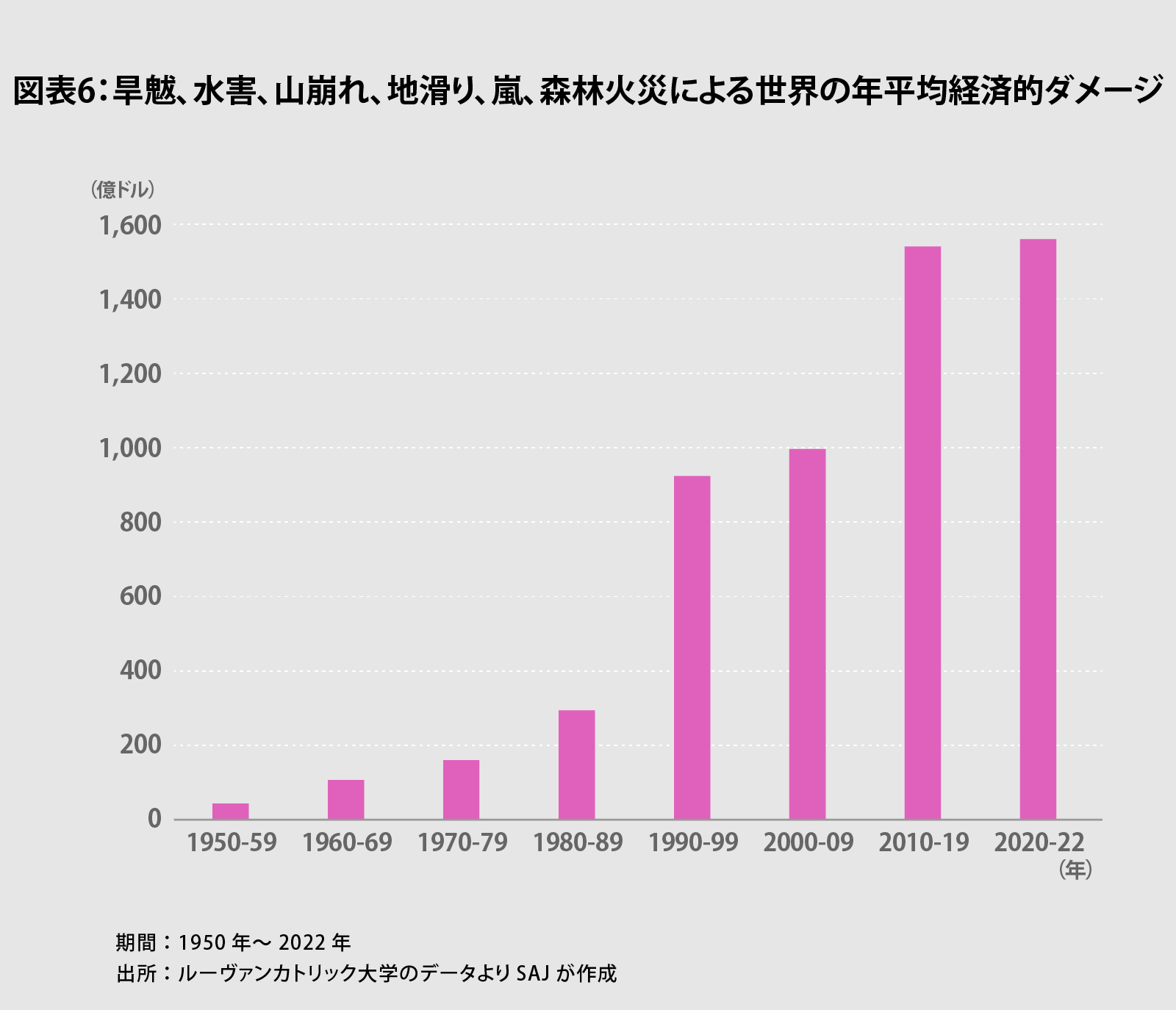

特に看過できないのは、その影響が急速に拡大していることだ。

気候変動が影響した可能性のある自然災害、即ち旱魃、水害、山崩れ、地滑り、嵐、森林火災が世界に及ぼした経済的ダメージは、2020~22年の3年間における年平均で1,567億ドルに達した(図表6)。これは、1950~59年の年平均に対して物価上昇の影響を除いた実質ベースで、36.3倍にあたる。

2015年11月30日から12月12日に開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された『パリ協定』では、周知の通り「産業革命以前と比較し、世界の平均気温の上昇を2℃より低く保ち、かつ1.5℃に抑えることを目標」にすることが決まった。

英国から広がった産業革命の起点については諸説あるようだが、1764年、ジェームズ・ハーグリーブズが複数の糸を同時に紡げる『ジェニー紡績機』を発明した頃とする学説が一般的だろう。紡績の生産量が飛躍的に拡大したのは1787年におけるエドモンド・カートライトの蒸気機関を使った『力織機』の発明が大きな転機だった。

ただし、温室効果ガスの排出量が飛躍的に増えたのは、1830年9月15日、ロバート・スティーブンソンの発明した蒸気機関車によるリバプール・マンチェスター鉄道の開業が契機と言える。蒸気を作るエネルギー源として石炭が使われたことにより、温室効果ガスの排出量は飛躍的に増加した。

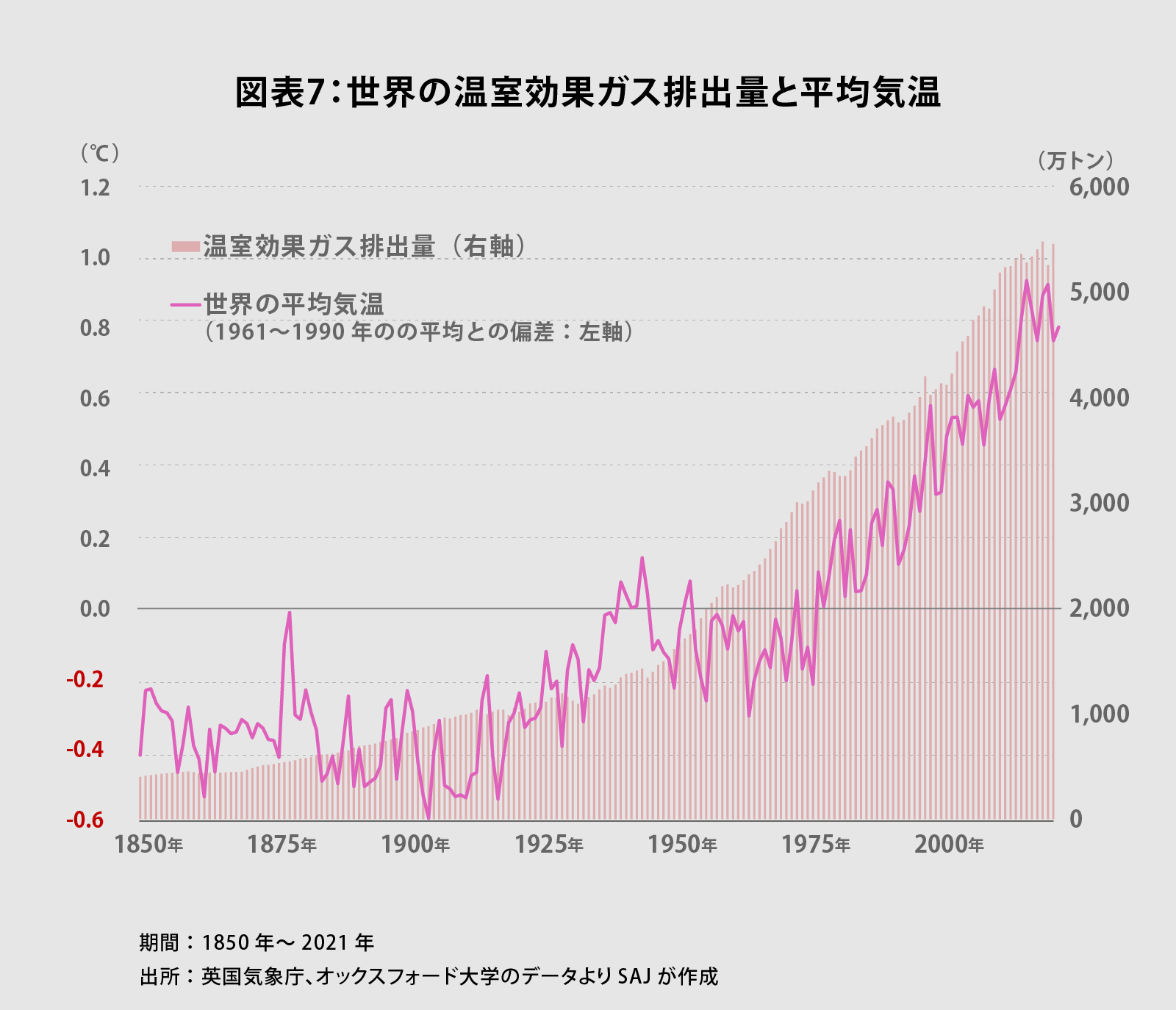

さらに、第2次世界大戦後の1960年代から米国を中心として『黄金の60年代』へ突入、主要先進国では第1次モータリゼーションの下で自動車が普及した。それが、化石燃料の利用を大きく拡大させ、温室効果ガス排出量と世界の平均気温は角度の大きな右肩上がりとなったのだ。

オックスフォード大学を拠点とする “Our World in Data” によれば、1850~1899年の50年間に年平均で55億トンだった世界の温室効果ガス排出量は、2002~2021年の20年間の年平均では9倍の年503億トンになっている(図表7)。その結果、1850年に大気中の濃度が284.0 ppmだった二酸化炭素濃度は、2022年には417.7 ppmに上昇した。

英国気象庁ハドレー気候予測研究センターのデータを見ると、世界の平均気温は温室効果ガスの排出量拡大に伴い1900年代に入って明らかな上昇トレンドをたどっている。具体的には、2022年まで直近20年間の平均気温は、1850~1899年の50年間の平均に比べ1.04℃上昇した。

ここ50年間は上昇のペースが速まっており、パリ協定で示された「産業革命以前と比較して1.5℃」の目標を維持するのは容易なことではないだろう。しかしながら、それが達成できなければ、気候変動はさらに加速、経済的なダメージも拡大して人類は自分で自分の首を絞めることになりかねない。

日本を含む主要国が既に2050年までのカーボンニュートラル実現を国際公約した。それが努力目標である時期は既に過ぎ、必達目標になったと言えるのではないか。

「異常」の「常態化」に立ち向かう

カーボンニュートラルの達成に必要なのは、制度設計と技術革新、そして投資である。このうち、日本にとって喫緊の課題はカーボンプライシングの早期導入だ。特に民間の自律的な投資を促し、新技術の開発を進める上で、キャップ・アンド・トレードの市場整備が必要だろう。

昨年11月29日の第4回グリーントランスフォーメンション実行会議(GX実行会議)において、カーボンプライシングを活用する方向は決まった。しかしながら、スピードや効果の点でまだ多くの疑問が残る。

温室効果ガスは、二酸化炭素ベースでの換算が容易であり、基本的に規格化可能な対象である以上、早晩、国際的なマーケットで裁定取引が行われる可能性が強い。その場合、2005年から欧州排出量取引市場(EU-ETS)を開設、敢えて厳しい基準を設けて排出量のクレジット価格を引き上げ、域内企業の競争力を強化する戦略を採るEUは、明らかに先行していると考えるべきだろう。また、金融に関するテクノロジーの進んだ米国も、市場の主導権を狙うことが想定される。

さらに、今年4月18日、欧州議会は1990年比55%削減のための政策パッケージである “Fit for 55″ に関連した5つの法案を承認した。その柱は炭素国境調整メカニズム(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)の導入だ。

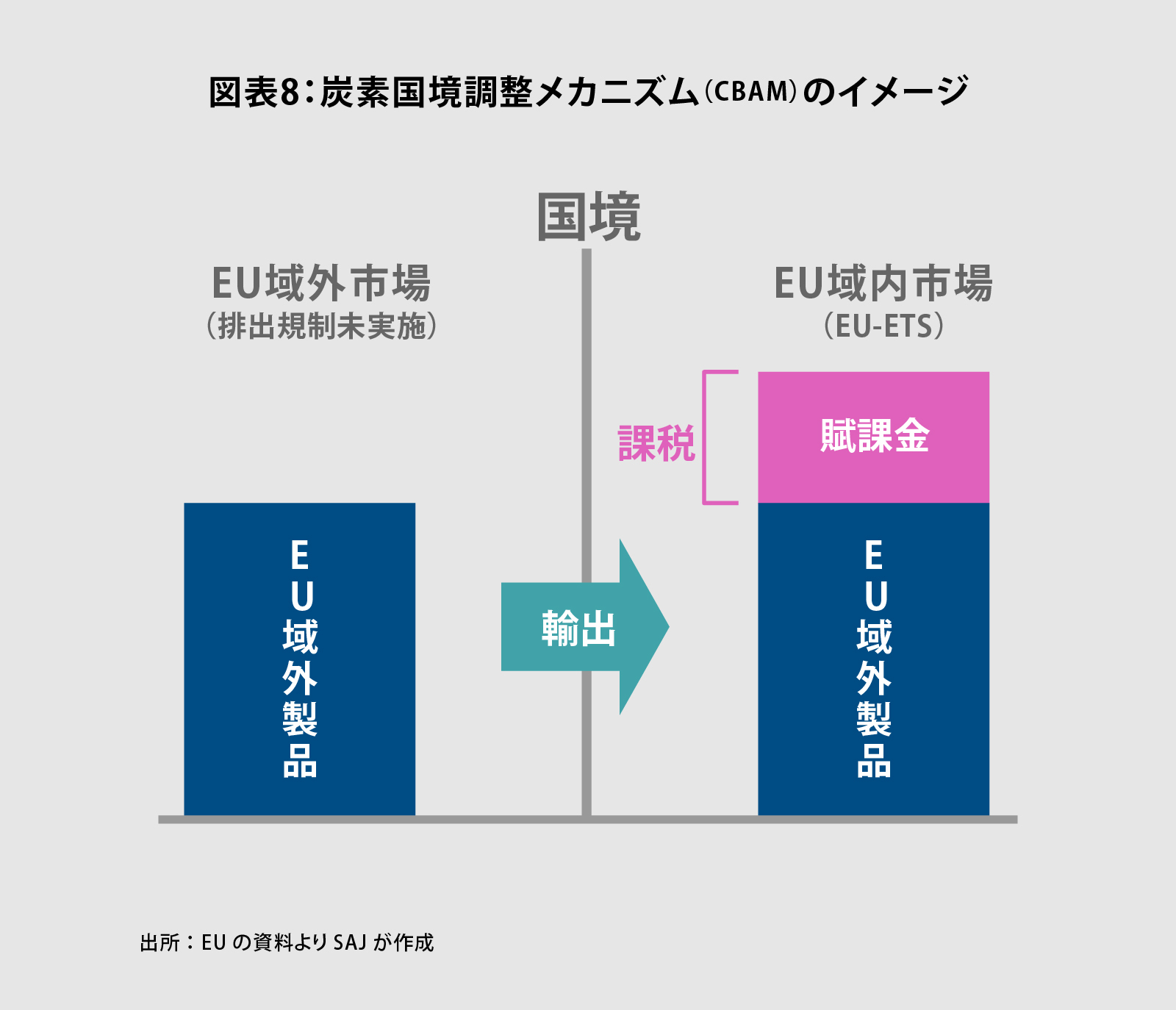

CBAMは、水素、セメント、鉄・鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力に関し、EU域内の事業者が域外から製品を輸入する際、域内で製造した場合にEU-ETSの市場価格に基づいて課される炭素価格と同等の価格の支払いを義務付ける制度に他ならない(図表8)。これは、第一義的には温室効果ガス削減のコストを負担した域内企業が、国際競争の上で不利にならないことを目指した措置と言える。

ただし、狙いはそれだけではないだろう。EUだけが厳しい規制を設けると、結局、中国など環境規制の緩い国に製造拠点がシフトする結果、地球規模で見れば温室効果ガスの排出量がむしろ増えてしまうことへの対策の意味もある。加えて、EUが国境調整を主導することにより、国際的なカーボンプライシングをEU-ETSの価格に収斂させることを意図しているのではないか。

CBAMは今年10月から移行期間に入り、2026年から本格的に導入されることが決まった。EUの取り組みは、単に再生可能エネルギーの活用で温室効果ガスの排出量を削減するだけでなく、国際競争力の確保など広範な影響に目配りした極めて戦略的なものと言える。

日本の対応が遅れれば、追い付くことが難しい差が付きかねない状況だ。

温室効果ガスの排出削減は、特にエネルギー源での対応が極めて重要であることに疑問の余地はない。カーボンプライシングを軸とする制度を早期に導入し、インセンティブとペナルティにより民間投資を喚起する必要があるだろう。洋上風力、バッテリー、水素(アンモニア)、高効率の送電システム、二酸化炭素の埋設処分(CCS)がテクノロジーにおける国際競争の核になる確率が高まるなかで、政府主導ではなく、民間の技術開発と実用化を後押しする政策が期待される。さらに、原子力発電所の再稼働、リプレースを促進し、エネルギーの安定供給と経済合理性、そして安全の確保に努めることが必要だ。

今夏は世界中で異常気象が猛威を振るっている。最早、これは「異常」とは言えず、「異常の常態化」に他ならない。さらなる異常が当たり前にならぬよう、思い切った決断と投資が求められる。