“I want my shirts laundered like they do at the Imperial Hotel in Tokyo.”

(このシャツを東京の帝国ホテルがしたよう洗ってくれ)

これは映画の台詞である。1995年に公開された米国とカナダのSF映画『JM』の中で、主演のキアヌ・リーブスによるアドリブだ。帝国ホテルに宿泊した際、クリーニングサービスの質に感激したリーブスが撮影の際に口走り、ロバート・ロンゴ監督がそのまま採用したと言われている。

その帝国ホテルだが、最近、外国人の評判があまり良くない。「東京でどこに泊まれば良いか」と聞かれた際、何人かに推してみたのだが、しばらくすると異口同音に「違うホテルに決めた」と外資系の名前を言われてしまった。理由は、価格である。高過ぎるのではなく、安過ぎるのだ。

海外で人気の旅行サイトを調べたところ、帝国ホテルの宿泊料金はスタンダードのツインルームで1泊400~450ドル程度である。一方、直ぐ近くにあるペニンシュラ東京の場合、970ドルだった。ニューヨークやロンドンなど、世界の主要都市では、ホテルの高級ホテルのルームチャージは1泊1,000ドルが当たり前だ。

円安の影響もあるが、価格を見て、あまりに安過ぎるとの印象から、東京のホテル事情に詳しくない外国人から帝国ホテルは一流と見做されず、敬遠されてしまっているのではないか。一方、日本をよく知る外国人は、むしろサービスの質が極めて高く、彼らの感覚で割安に感じる帝国ホテルを選んでいるようだ。

JMが公開された1995年は、まだ日本がデフレ期に入ったばかりの時期だった。為替の平均レートは1ドル=94円08銭であり、帝国ホテルの宿泊料金は海外主要都市の高級ホテルと比べて遜色なかったのだと思う。20年以上のデフレに加え、最近の円安で日本は多くのモノ・サービスが訪日外国人の感覚では割安になっているのだろう。

問題は外国人が「高級」と考えるレベルに日本のホテルが値上げをした場合、日本人から敬遠されかねないことである。訪日外客は回復しつつあるものの、東京都心部のホテルでも宿泊者の多くは日本人であるため、その価格に関する感覚を無視することはできない。

この問題は、働く人の賃金や生産性に関わるため、非常に重い課題と言えるのではないか。

新型コロナに打ち克ったことを象徴する訪日外客の回復

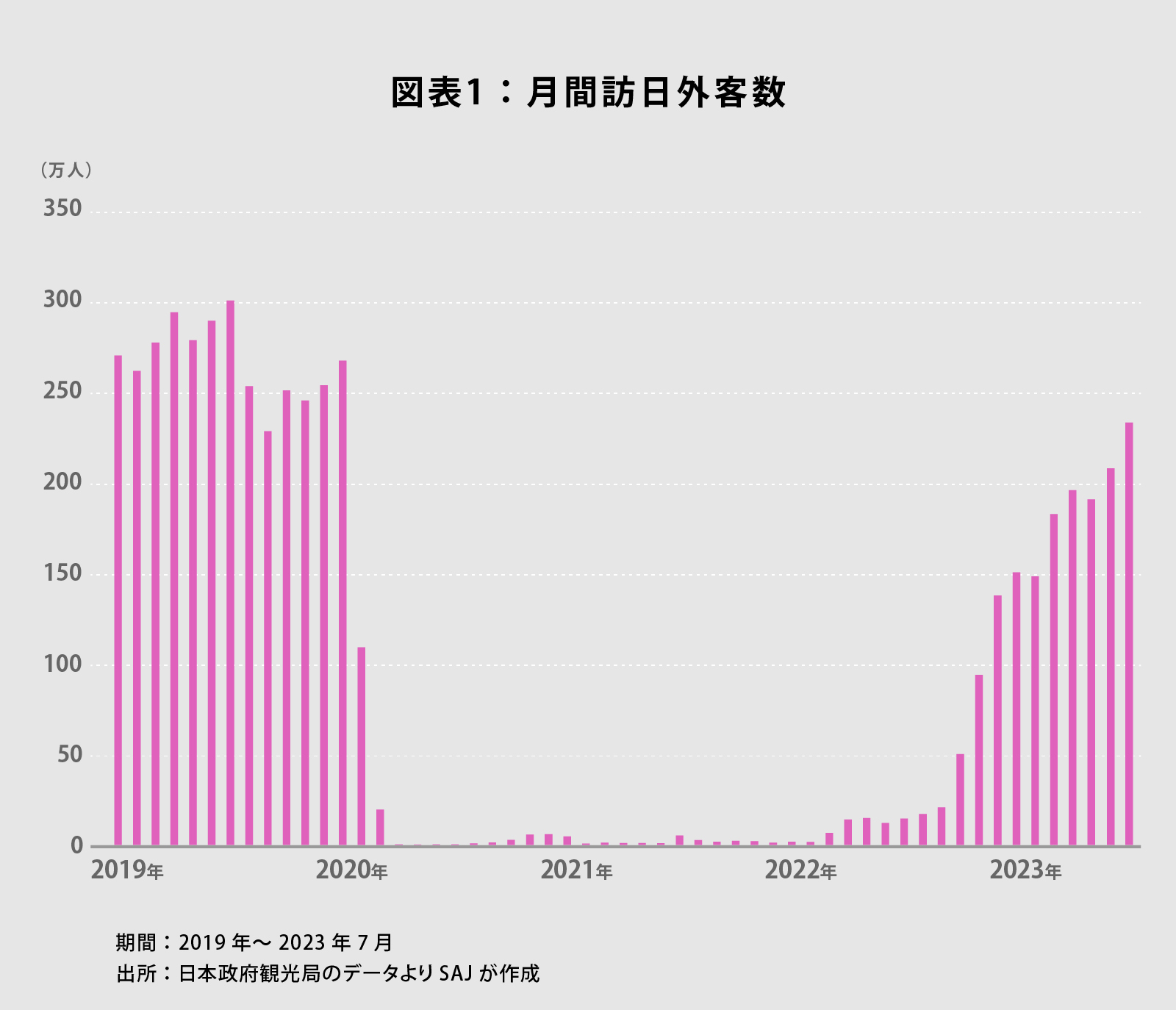

昨年10月11日、海外から日本に入国する際の水際対策が大幅に緩和され、1日5万人とされていた入国者の上限が撤廃になった。それ以降、訪日外客は回復に転じている(図表1)。4月中旬の平日、京都駅八条口(新幹線口)からタクシーに乗ろうとしたところ、概ね200名ほどが列を作っており、一見するとその約7、8割が外国人だったことに驚いた。

さらに、4月29日に水際対策が完全に解除され、5月8日には新型コロナが感染症法上の第2類相当から第5類に見直されている。日本政府観光局によれば、7月の訪日外客は232万1,000人であり、新型コロナ禍前の2019年7月に対して78.6%まで回復した。今年1~7月の総計だと1,303万3,000人で、2019年の同期比で66.4%だ。

このうち、韓国が357万5,000人で2019年の同期に対し84.9%、台湾は219万3,000人で同74.6%になっている。一方、2019年に959万4,000人が訪日した中国は、今年1~7月の累計で90万8,000人、2019年の同期対比で16.3%に止まった。中国政府は8月10日までドイツ、オーストラリアなどに加え日本への団体旅行を禁じていたことから、その影響が大きいのだろう。厳しい日中関係も要因と推測される。

日本を訪れる外国人が急増したのは2012年からだった。2011年3月の東日本大震災が、日本を見直す重要な契機となったと見られる。また、2012年12月26日に第2次安倍内閣が発足、さらに日本への関心が高まったことが背景と言えそうだ。

日本政府も積極的に観光をアピール、2016年3月には、安倍首相を議長とする『明日の日本を支える観光ビジョン構想会議』において、成長戦略の柱に観光業の育成を据え、訪日外客数の目標を従来の「2020年に2,000万人、2030年に3,000万人」から、「2020年に4,000万人、2030年に6,000万人」へと大きく上方修正したのである。

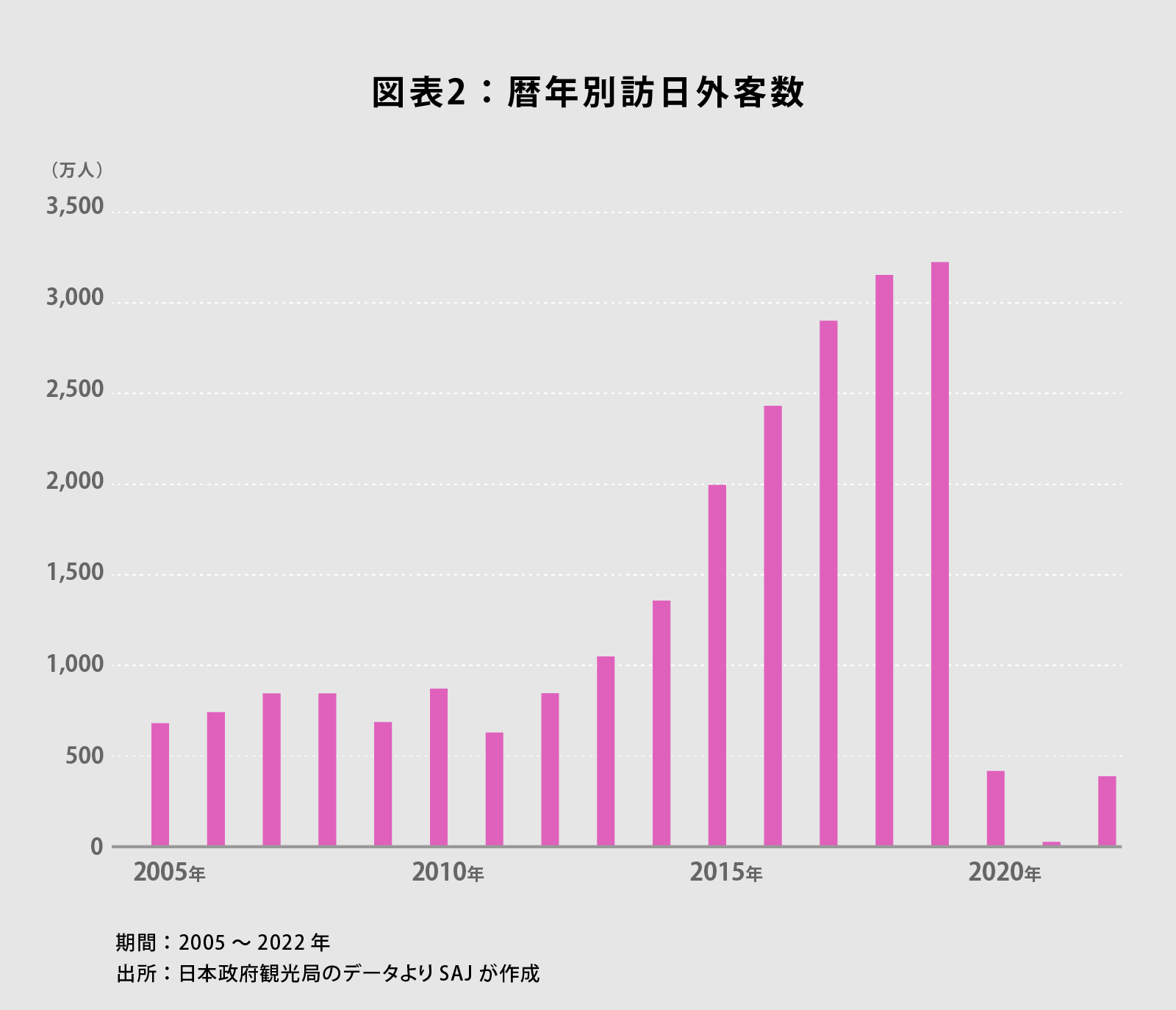

2019年の訪日外客は3,188万人となり、7年連続で史上最多を更新した(図表2)。当初は東京、京都、そして北海道など外国人観光客の訪問先は一部の地域に集中していたものの、リピーターが増えるに連れ、全国各地を外国人観光客が訪れるようになったようだ。

もっとも、2018年の伸びは前年比8.7%、2019年も2.2%に止まっている。空港、ホテルなど関連施設のキャパシティが限界に近付いたことが要因の1つだろう。2020年に開催予定だった東京オリンピックへ向け、東京、京都などでは大型ホテルの計画が相次いだ。もっとも、順調に開業できても、人材確保には苦労したと見られる。

そうしたなか、2020年春以降は新型コロナ禍に見舞われ、国際的に人の移動を止めざるを得ない時期が続いた。訪日外客の再拡大は、経済を正常化させる上での起爆剤であると同時に、人類が新型コロナに打ち克った証とも言えるのではないか。

ボトルネックとなる人手不足

「インバウンド消費」と呼ばれる訪日外客による国内での財、サービスの購入は、一般に日本の居住者による「消費」と同様に位置付けられることが多い。

しかしながら、GDPなど国民経済計算の上で、訪日外客は「非居住家計」とされる。この非居住家計が日本国内で財やサービスを購入した場合、それは消費ではなく「非居住家計による国内での直接購入」であり、統計上は輸出として計上されなければならない。

経済の専門家にも消費として説明しているケースが見られるが、それは厳密には間違いだ。少なくとも訪日外客の購買活動がGDPの個人消費に直接影響することはないのである。

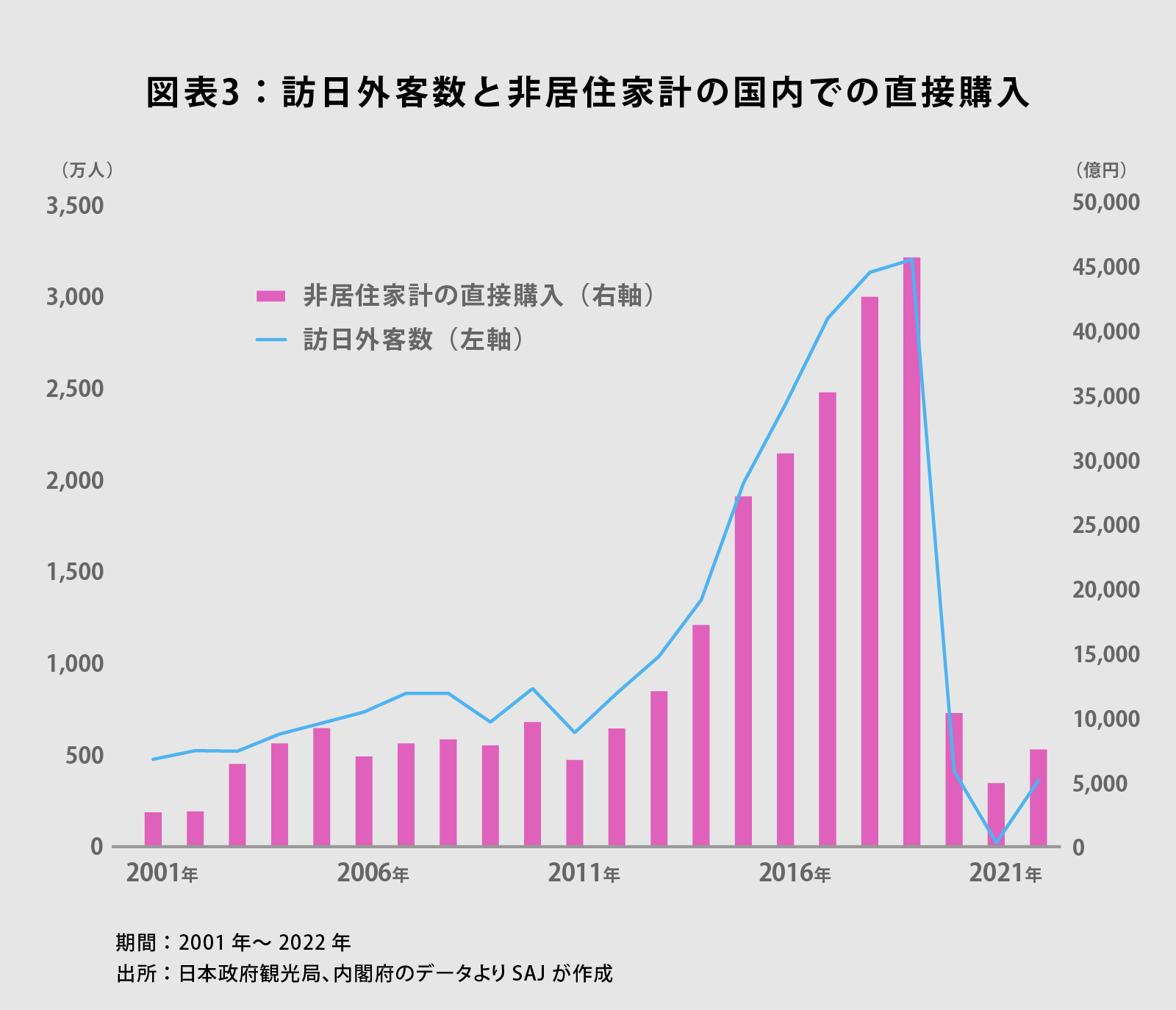

当然、訪日外客数と非居住家計の国内での直接購入には密接な関係が示されてきた(図表3)。

2019年は3,188万人の外国人が日本を訪れたが、非居住世帯の国内での直接購入は4兆4,708億円に達している。これは、同年の実質GDPの0.8%だった。

新型コロナ禍による水際対策により、この直接購入分は2020年に1兆165億円、2021年には4,873億円へピーク時の10分の1まで落ち込んだことから、訪日外客の回復は当面の日本経済にポジティブな影響を及ぼすことになるだろう。個人的な意見だが、街に多くの人がいるだけで、日本人の消費者心理にもインパクトがあると思う。

ただし、インバウンドで持続的に経済を成長させるには、2つの大きな課題があるのではないか。

1つ目の課題は労働力の不足だ。都心の有力ホテルですら、現状、少なくとも一部の施設に関してフル操業に至っていないケースが少なくない。ホテル関係者の方に話しを聞くと、十分な人材が揃わないことが主な要因とのことである。

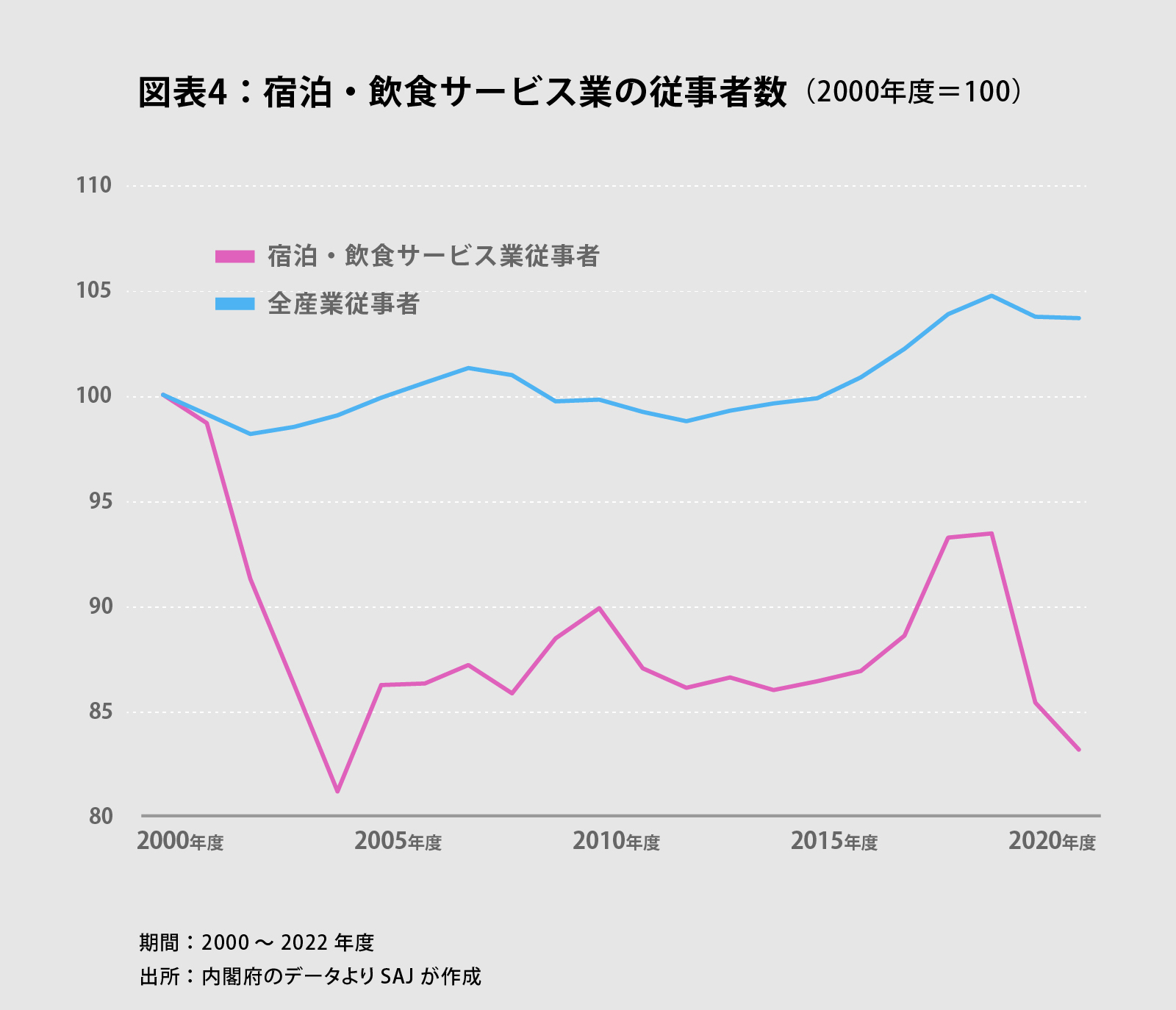

宿泊・飲食サービス業の従事者は、2000年代初頭に大きく減少した(図表4)。訪日外客の急増に伴い、2010年代後半に回復へ向かったが、それでも2000年度を基準にすると2019年度は93.4%だった。新型コロナ禍の下、2021年度は83.1%になっている。

訪日外客の増加に加え、日本人、在留外国人も国内旅行に積極的であり、持続的にインバウンド需要の増加に応えられる人材を揃えるのはかなり難易度が高いだろう。この人材問題はマクロ的な供給制約であり、物理的なインフラの限界と共にインバウンドによる経済成長を阻害する要因だ。

持続的な成長の阻害要因となる低生産性

インバウンドによる経済成長へ向け、人材の確保以上に大きな問題は、関連産業の中核である宿泊・飲食サービス業の低い生産性だ。

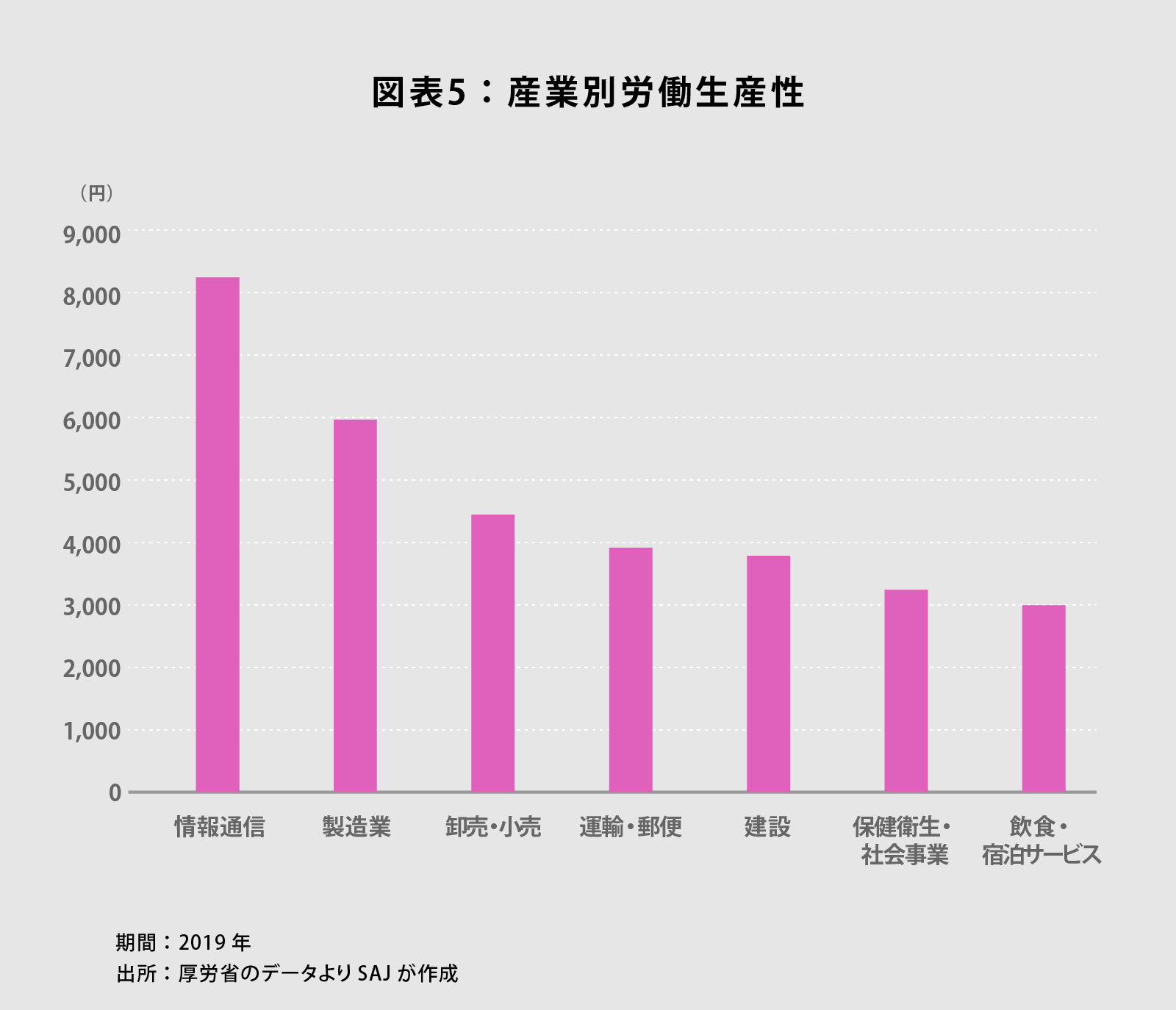

新型コロナ禍前の2019年度、全産業の労働生産性、即ち労働者が1時間に稼ぎ出すGDPの額は4,741円だった。これに対して、宿泊・飲食業は平均の63.4%に相当する3,006円である(図表5)。この低い生産性を放置すれば、仮に観光産業が訪日外客の増加に対応し得る十分な人材の確保ができたとしても、従事者が増えれば増えるほど日本全体の生産性が低下しかねない。

一方、生産性を急速に高めようとすれば、訪日外客を日本に惹き付けている「おもてなし」が蔑ろになり、むしろ日本の魅力が低下する事態も想定される。これは大きなジレンマと言えるだろう。

国の潜在成長率は、「労働投入量の伸び+資本投入量の伸び+生産性の改善率」である。生産人口の減少が避けられないなかで、日本は働き方改革により1人当たりの総労働時間も減少傾向だ。つまり、「労働者数×労働時間」で求められる労働投入量は趨勢的な低下が予想される。

従って、生産性の持続的な改善が極めて重要だ。言い換えれば、生産性の低下は経済の縮小均衡を加速させる要因であり、是が非でも避けなければならない。

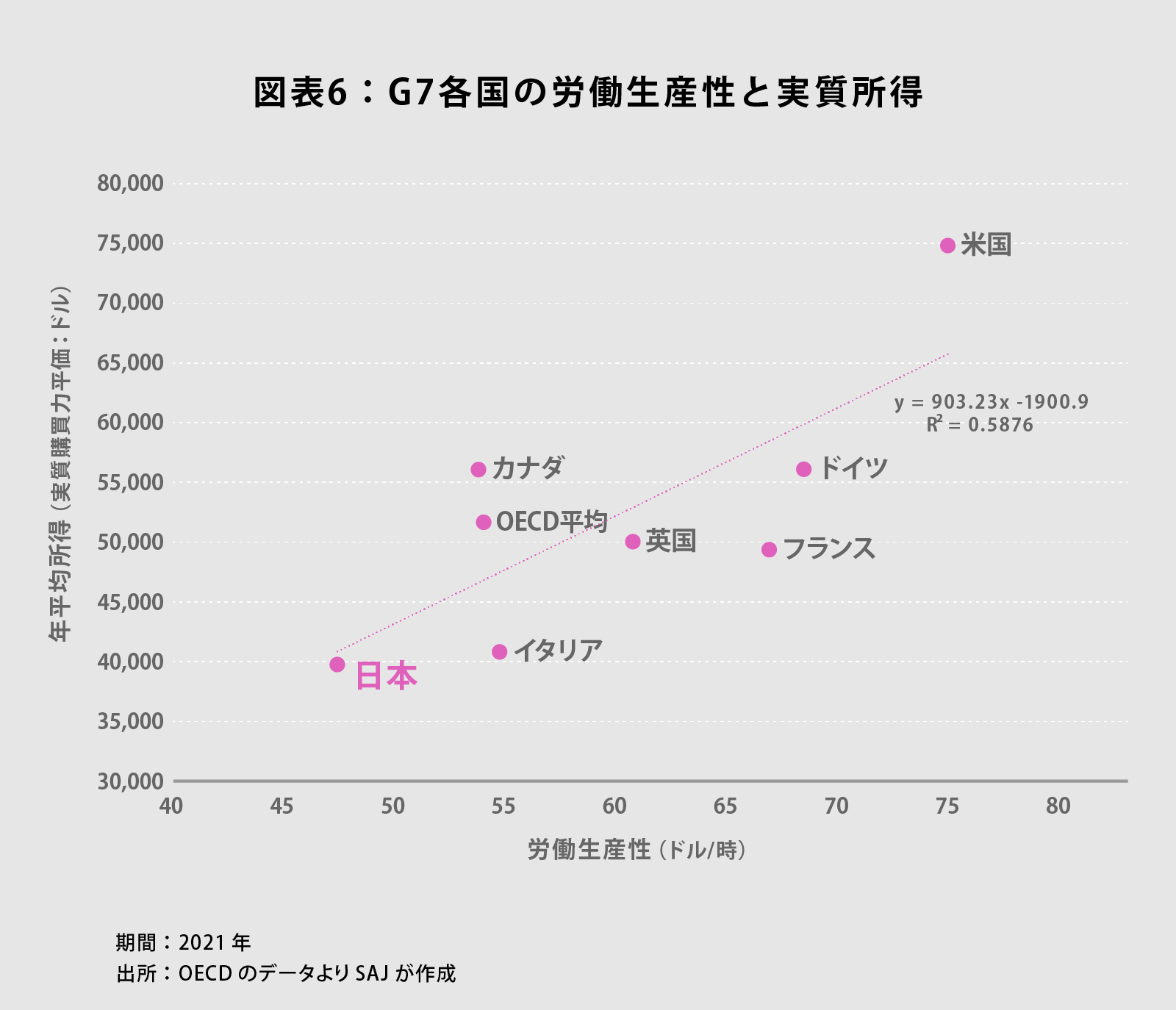

ちなみに、主要先進国では、国別に見た労働生産性と年間平均所得の間に統計的な正の相関関係が認められる(図表6)。つまり、日本の賃金水準がG7で最も低いのは、日本経済の生産性が低いことで理論的に説明できるのだ。

ここからさらに生産性の低い産業を伸ばして一時的にGDPを膨らまそうとすれば、賃金が上がらずに国内での消費が減衰し、結局、逆効果になるリスクが高い。

ITなどテクノロジーの分野で国際競争力を失いつつある日本にとって、インバウンドは経済を成長させる魔法の杖のように見えかもしれない。しかしながら、現実的に考えると、インバウンドによる自足的な経済成長のハードルが低いわけではないのである。

日本経済の生産性を上げる方法

インバウンドを伸ばすにしても、サービスの質を維持しつつ、関連産業の生産性を如何に高めるか、これには知恵を絞る必要がある。例えば、日系高級ホテルの宿泊単価を引き上げ、海外主要都市と遜色ない水準とすることだ。また、外資系の超高級ホテルを誘致することも考えられよう。さらに、大阪の夢洲(ゆめしま)で計画されている特定複合観光施設(IR)も単価の引き上げに貢献する可能性がある。

ただし、それでもインバウンド関連全般に関する生産性の劇的な改善には不十分である可能性は否定できない。むしろ、限られた人材の教育水準を上げ、相対的に生産性の高い情報通信関連や製造業へ集中的に投入する覚悟が必要だろう。雇用の流動化と産業の新陳代謝、科学・技術分野への十分な投資も欠かせない。

そしてもう1つ重要な点は、海外に払うコストを可能な限り引き下げ、原価率の改善によって日本で生まれる付加価値を高めることだ。特に重要なのはエネルギー自給率の向上である。

2022年、石油、天然ガス、石炭の輸入総額は33兆4,179億円、日本の総輸入額の28.3%に達した。一方、訪日外客が過去最多だった2019年、宿泊・飲食サービス業の産み出したGDPは13兆8,366億円である。もちろん、インバウンドは宿泊、飲食だけが恩恵を受けるわけではない。ただし、化石燃料の輸入コストが極めて大きいことは明らかだ。

極論すれば、再生可能エネルギーと原子力で全電力を賄い、オール電化と自動車のEV化を進めた場合、この輸入コストを大幅に削減できるだけでなく、日本経済はカーボンニュートラルへかなり近づくだろう。多くの産業において生産性が改善するはずだ。

もちろん、これは極端な例である。しかしながら、それくらい思い切った手を打たない限り、人口減少下において経済成長を維持するのは難しいのではないか。