“IAEA experts are there on the ground to serve as the eyes of the international community and ensure that the discharge is being carried out as planned consistent with IAEA safety standards”

(IAEAの専門家は現地において国際社会の目として活動しており、海洋放出は計画されたIAEAの安全基準に則して実施されていることを確認している。)

8月24日、東京電力福島第一原子力発電所から多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)により処理された処理水の海洋放出が始まった。処理水そのものが安全基準を確実に満たし、適切な情報開示が常時行われることはもとより、漁業・水産業に従事する方々の苦悩、懸念は察して余りあるだけに、風評被害などへの対策をしっかり進めることが求められる。

もっとも、福島第一の廃炉を着実に進める上で、処理水タンクが占有している土地の活用が欠かせないことを考えれば、大きな一歩を踏み出したと言えるのではないか。

国際原子力機関(IAEA)及び日本政府の努力もあって、国際社会の大勢はこの海洋放出に理解を示していると言えるだろう。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は声明を発表し、放出が安全基準に基づいて行われていることを改めて確認し、モニタリングに関するIAEAの継続的なコミットメントを表明した。

科学的な見地から見れば、正常に稼働している原子力発電所も放出しているトリチウム水が、生態系に影響を及ぼす可能性は限りなくゼロに近いと想定される。前政権時代に処理水の海洋放出を対日批判の材料としてきた韓国は、尹錫悦大統領の下で科学的根拠に基づく判断に姿勢を大きく転換した。

しかしながら中国は、自国の原子力発電所が大量のトリチウム水を海洋放出しているにも関わらず、福島第一原子力発電所に関しては「核汚染水」との表現で日本を厳しく批判している。その背景には、安全保障、経済安全保障の両面において、日本が韓国と共に米国との同盟関係を強化、厳しい対中政策を採っている国際的な事情があるのではないか。日本からの水産物に関する実質的な禁輸措置は、日本政府による半導体製造装置の輸出管理強化への対抗措置の意味もあるだろう。

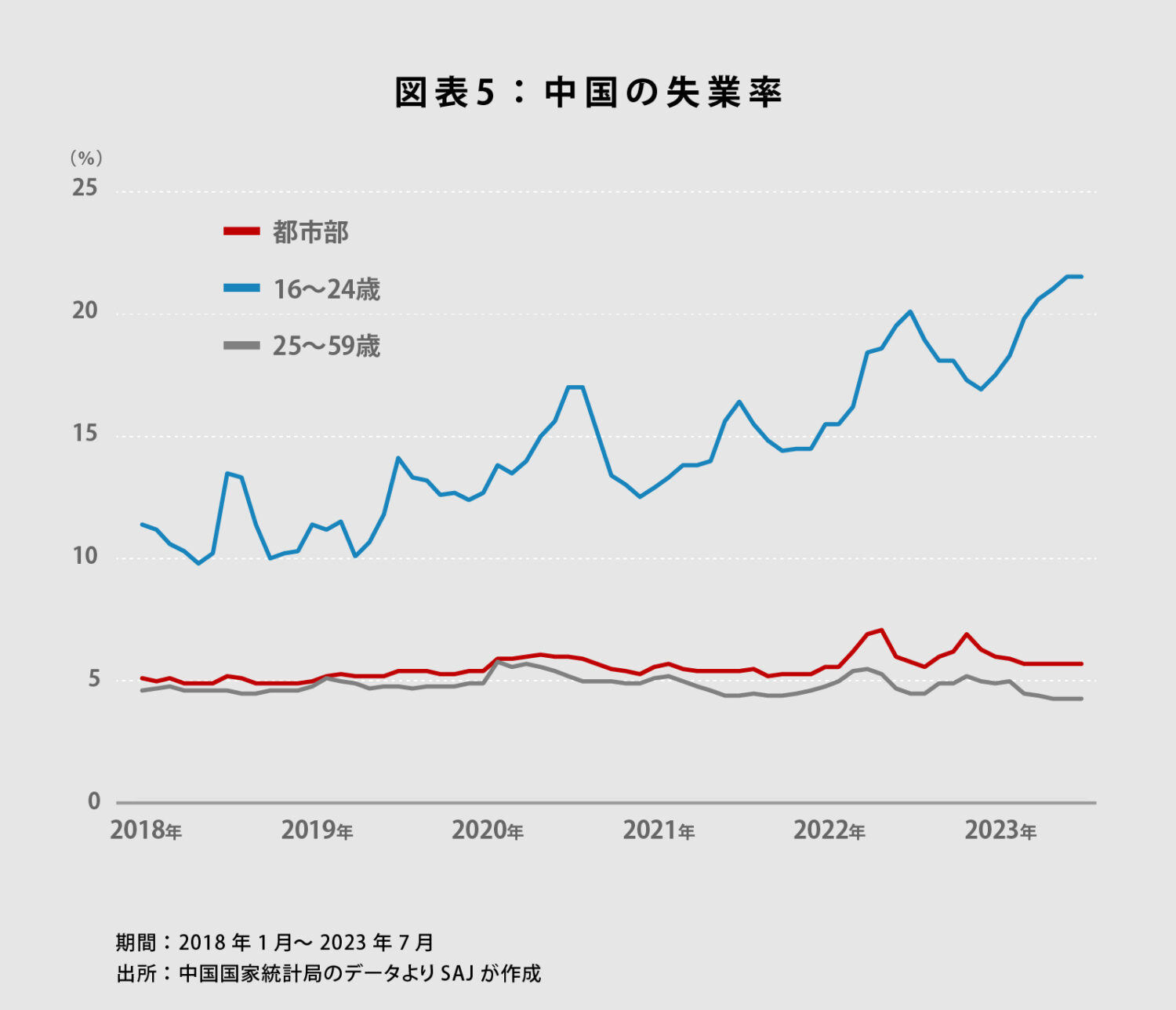

また、中国は経済が停滞しつつあり、若年層の失業率が20%を超えている。内政上の不満を日本に向けさせるため、共産党、中国政府があえて処理水問題に関して間違った情報を国民に提供している可能性は否定できない。

ただし、中国国内における和食店への迷惑行為、日本の無関係の機関/企業などへの迷惑電話など、国民の行動が過激化して国際社会で異常視され、中国当局も手を焼いている感が否めなくなった。

日本にとって中国は隣国であり、外交的にも経済的にも付き合いを断つわけにはいかない。内閣改造・自民党役員人事を行い、第2次岸田改造内閣を発足させた岸田文雄首相にとり、対中関係の打開は政権が抱える次の重要テーマの1つなのではないか。

中国経済が直面する過剰投資の構造問題

中国との問題を処理しなければならない。中国は多くの場合において時を刻む時限爆弾だ。当初は私1人だったが、今、人々は中国が問題を抱えていることに同意し始めている。中国は持続的に8%成長していた。今は年2%近い。中国は最も失業率の高い国であることに気付いている。引退年齢に達した国民の数が生産人口よりも多い状況だ。中国は問題を抱えた。それは良くないことだ。何故ならば、悪人が問題を抱えると、悪いことをするからだ。

米国のジョー・バイデン大統領は、8月10日、ユタ州ソルトレイクにおいて来年の大統領選挙へ向けた演説を行ったが、話題となったのは後半で触れた中国についての部分だった。中国経済の失業率の高さや生産人口減少に触れつつ、”a ticking time-bomb(時を刻む時限爆弾)”と表現したのだ。

この発言に関し、8月11日付けのニューヨークタイムズ(電子版)は、「先鋭的な言葉によるコメントは、大統領が緊張緩和を試みている一方で、中国を積極的に批判しようとする最新の例である」と論評している。

新型コロナ禍により、世界中のほとんどの国、地域で急速な経済の落ち込みとその反動を経験した。また、社会・経済が正常化に向かって以降も様々な後遺症的現象があり、日米両国を含む多くの国、地域で景気のトレンドが分かり難くなっていることは間違いない。中国の場合、習近平政権が昨年末までゼロコロナ政策を採っていたこともあり、その傾向はより顕著だ。

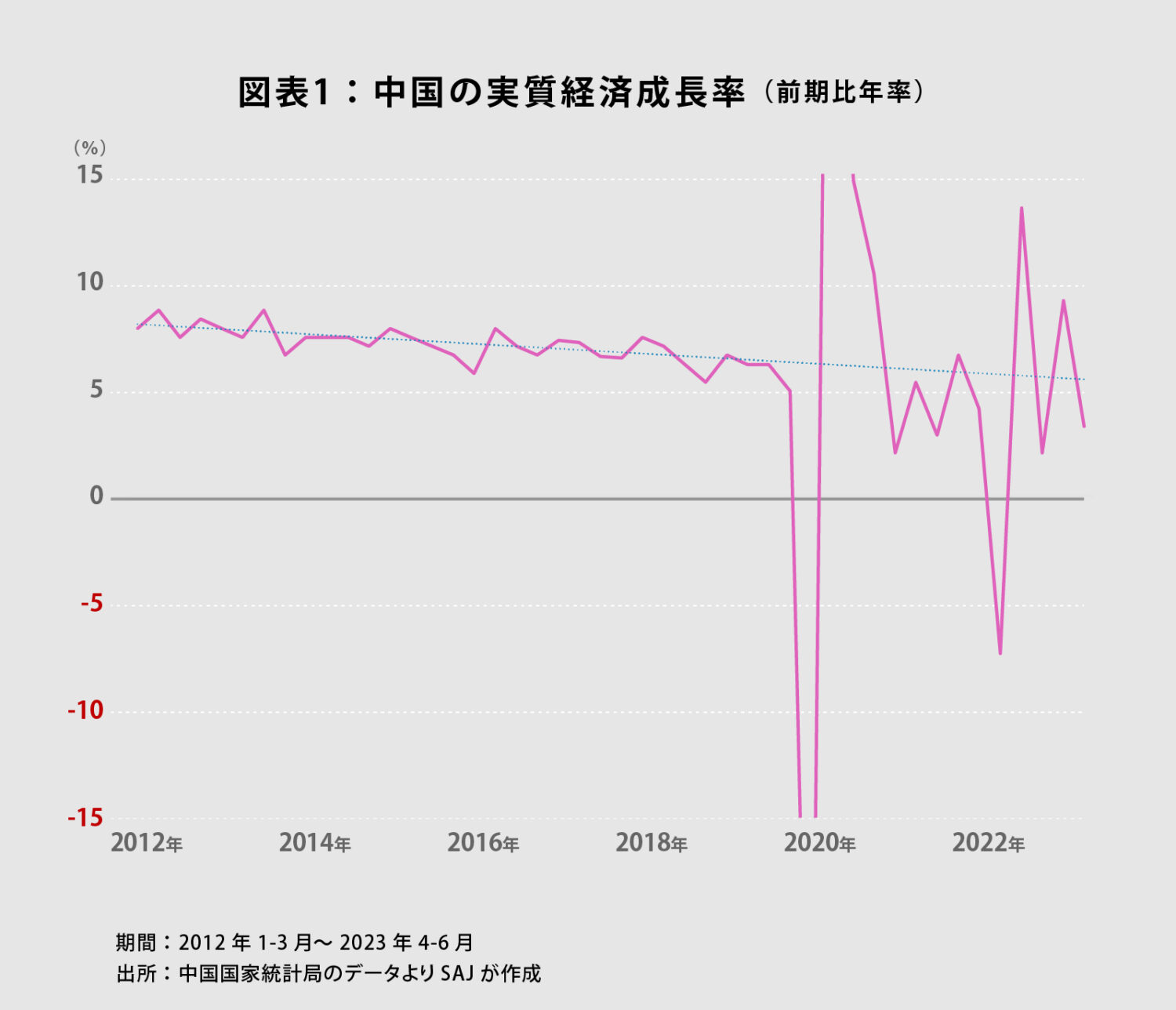

新型コロナ前の2015~19年までの5年間、中国の成長率はバイデン大統領の指摘した8%には少し届かない6.8%だった(図表1)。今年前半は5.8%なので、同大統領の示した2%よりは高い水準になっている。

もっとも、それは昨年12月よりゼロコロナ政策がなし崩し的に解除されてきたことによる反動を含んでいるため、足下の実態はもっと低いとの見方がエコノミストのコンセンサスではないか。特に設備、不動産の過剰投資が需要の失速で顕在化し、経済成長の重石になりつつある模様だ。バブル崩壊後の1990年代における日本経済との類似性に関する指摘も増えており、先行きには不透明感が漂っている。

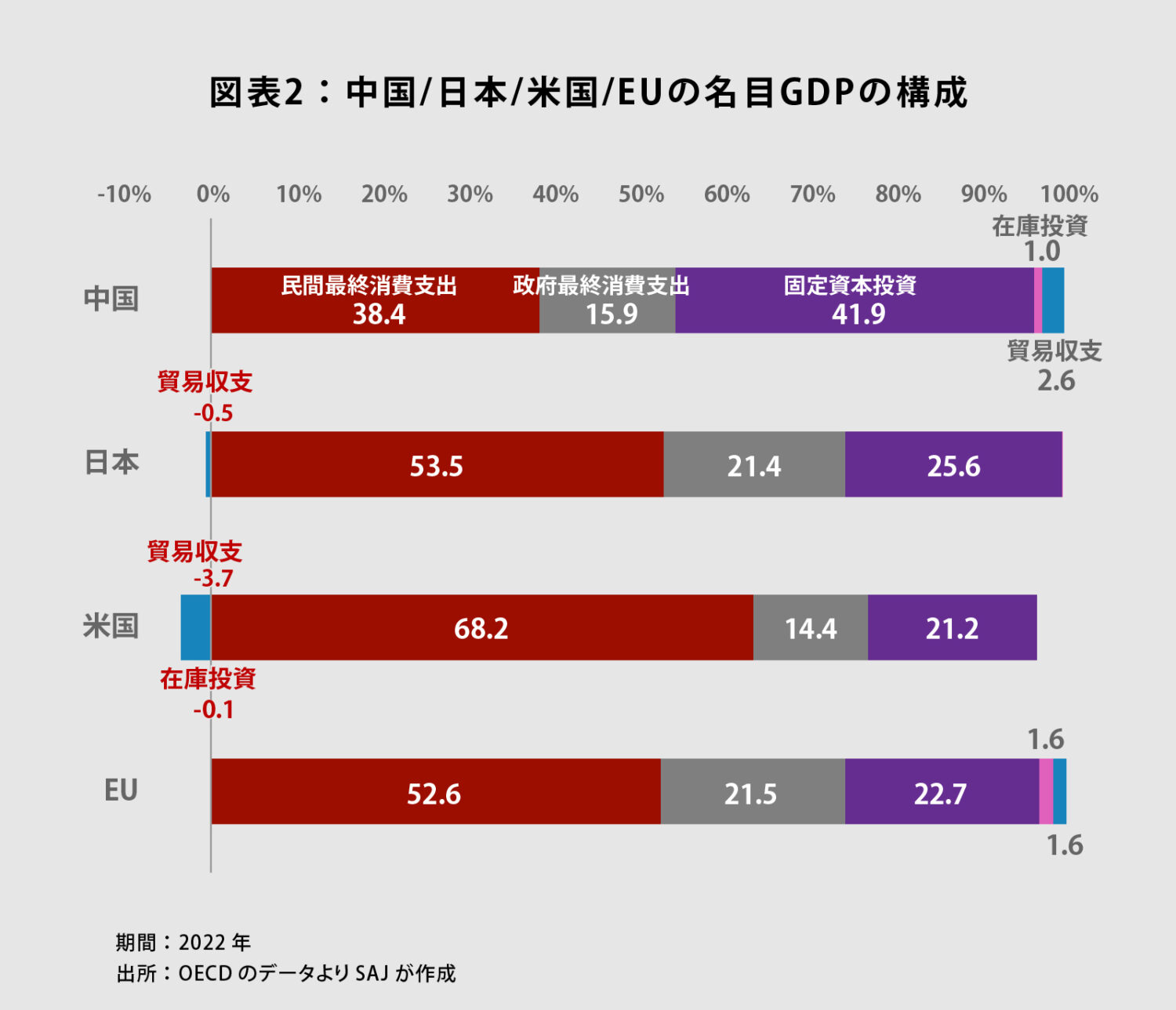

ちなみに、2022年における中国の名目GDPの構成を見ると、民間最終消費支出(個人消費)は38.4%に止まっている(図表2)。米国の個人消費は68.2%、日本は53.5%、EUも52.6%なので、中国経済は主要先進国に比べて個人消費のウェイトがかなり低い。一方、固定資本投資の比率が41.9%に達し、米国21.2%、日本25.6%、EU22.7%と比べ突出している。

最高指導者であった鄧小平氏の下、「改革・開放」が提唱されたのは1978年12月に開催された共産党第11期中央委員会第3回全体会合(第11期3中全会)だ。この会議を控えた10月22日から29日まで、鄧氏は国務院副総理として訪日している。この旅程において、鄧氏は昭和天皇と面会し、福田赳夫首相(当時)など政府要人と会談しただけでなく、当時は最新鋭であった新日鉄君津工場、日産座間工場、松下電器産業(現パナソニック)茨木テレビ事業部を視察、東海道新幹線に乗車した。

この訪日を通じて、鄧氏は日本経済の戦後の成功が輸出型産業構造であると確信、文化大革命で疲弊した中国の産業近代化の手本にしたと言われている。1979年における日本の国内総資本形成は対GDP比32.5%であり、足下に比べ7%ポイント程度高い水準だった。当時の日本は投資が経済を牽引していたわけだ。

鄧氏の指導により改革・開放を進めた中国は、日本に代わって世界の工場になることを目指し、資本、人材を集中投入することで、2000年代に入ってからの高度経済成長を達成したのだろう。

また、近年における中国共産党中央委員会総書記、つまりトップの経歴を追うと、江沢民氏は上海、胡錦涛氏は甘粛省、そして習近平現総書記は福建省、浙江省、上海におけるインフラ整備、都市開発の目覚ましい成果が中央への道を拓いたと見られる。北京の共産党指導部がブレーキを掛けても、地方政府の共産党幹部は都市開発へのアクセルから足を離すことができず、結果として過大投資をもたらしているのではないか。

「共同富裕」の真の意味

長期間に亘る投資主導の成長は、明らかに過剰設備と土地の乱開発を招いた。人件費が上がり、人口が減少に転じて高度経済成長期が終局を迎えつつあるなかで、経済構造の歪(いびつ)さは隠蔽のしようがない。また、民主主義の政治システムではなく、中途半端に市場経済を導入したことから、不採算の国営企業の経営の行き詰まりが早期に表面化せず、不動産バブルの崩壊で地域経済の疲弊が顕在化しつつあるようだ。

そこで、習近平政権が掲げた経済政策のスローガンが「共同富裕」だろう。日本では貧富の格差の是正の印象が強いかもしれない。しかしながら、本質的な狙いは、個人消費主導の経済成長と考えられる。

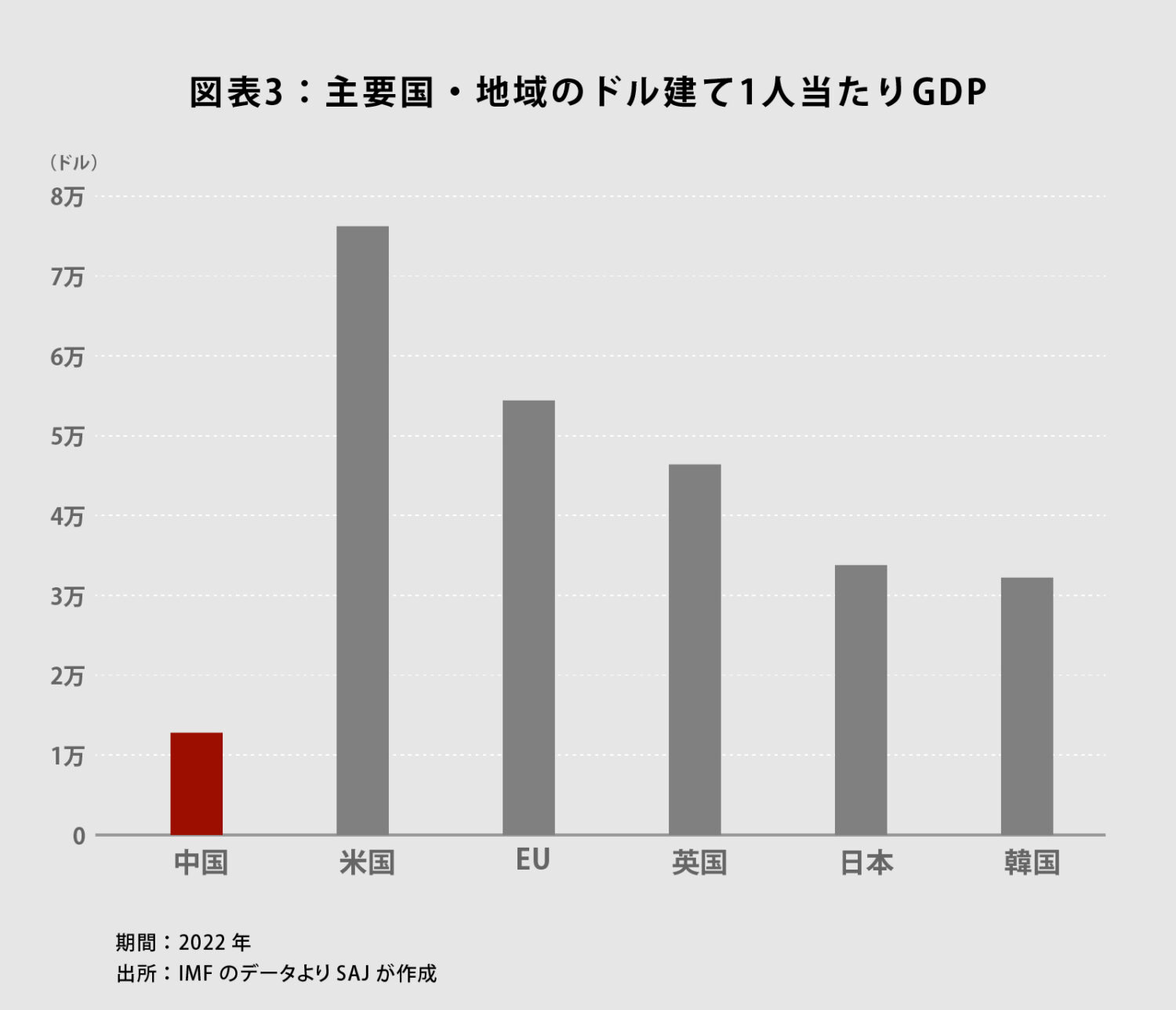

中国経済の規模はGDPで見て今や米国に次ぐ世界第2位だが、2022年における国民1人当たりGDPは1万2,813ドルであり、米国の7万6,348ドルと比べ6分の1強に過ぎない(図表3)。人民元レートを割安に管理してきた影響もあるが、移民を受け入れない以上、個々が生み出す付加価値を伸ばさなければ、米国を抜いて世界最大の経済大国になることは不可能と言える。

また、消費拡大は内需主導の経済成長であると共に、国民の生活水準向上だ。日々豊かになる暮らしを実感できれば、国民の共産党に対するロイヤリティが高まり、一党独裁体制を正当化できるだろう。

さらに、14億人の人口を使って世界中から財貨を購入することで、米国がそうであるように、国際社会における中国の存在感を大きく高めることが可能になる。巨額の貿易赤字によって世界経済に需要を創出したからこそ、古代ローマ、大航海時代におけるポルトガル、オランダ、産業革命以降の英国、そして現在の米国は覇権国になった。軍事力で覇権国になるのではなく、豊かな経済、それを支える通貨を守るために、覇権国は軍事大国となるのだろう。

経済の停滞感を払拭し、中国が米国に代わる覇権国化を目指すには、投資主導から消費主導型へ経済構造を転換することが最大の課題である。「共同富裕」を掲げる習近平政権は、どうやらそのことに気が付いているようだ。ただし、考え付くのは容易だが、実現へのハードルは極めて高い。特に人口の減少と高齢化が最大のネックになるだろう。

実績を焦る習近平政権

統計の取得などの目的で中国政府機関のウェブサイトを訪問すると、民主主義国家の国民としては戸惑うことが少なくない。例えば、国際収支統計を扱う国家外貨管理局のトップページには、一番上に『学习贯彻党的二十大精神』と書かれた赤いバナーがある。試しにクリックしたら、習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)の大きな写真を貼った昨年10月の中国共産党第20回全国代表大会のウェブサイトへ飛んだ。

なお、『学习贯彻党的二十大精神』は、「中国共産党第20回党大会の精神を研究し実践する」との意味だ。国の機関のホームページに「共産党大会の精神」に関するスローガンが貼られているのは、中国と民主主義国の大きな違いだろう。

また、国家統計局のサイトでは、ホーム画面で5枚の写真が自動的にスクロールされたのだが、第31回ユニバーシアード夏季競技大会開会式、四川州への視察、インドネシアのジョコ・ウイドド大統領との会談など、全てが習総書記の姿を中心に捉えたものだった。どれも国家統計局の業務と無関係のシーンと言え、英語版にそうした演出はない。

察するに国家機関を挙げて中国国内に向け習総書記の業績をアピールしたいのだろう。これは、江沢民、胡錦涛両氏の時代にはなかったことだ。3期目に入った習総書記が如何に個人崇拝を重視しているかを示す傍証であると同時に、政権中央における習近平総書記の権力基盤は意外に脆い可能性を示す証拠なのかもしれない。完全に権力を掌握しているのであれば、殊更にトップの存在をアピールする必要はないからだ。

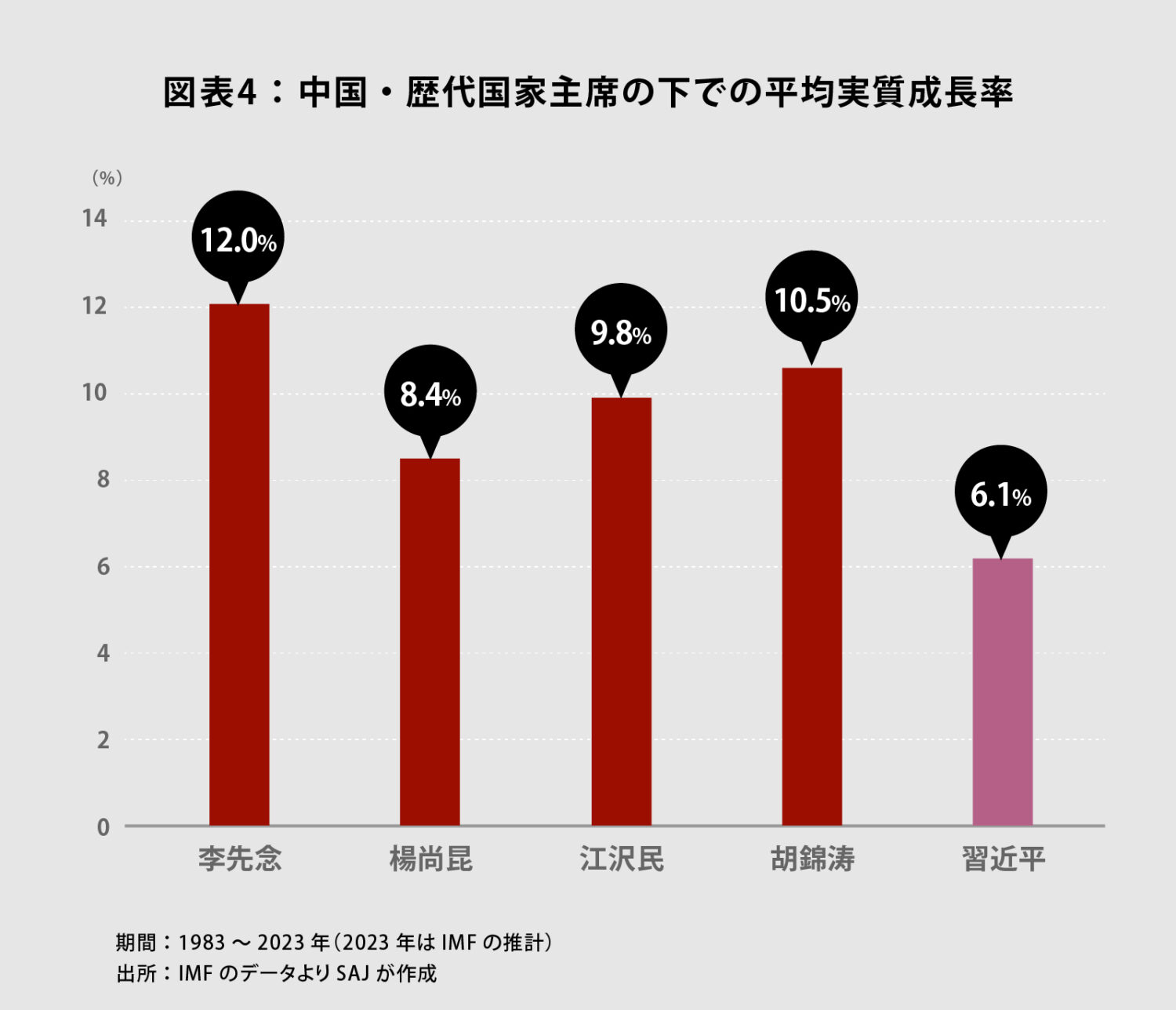

特に今や経済が習主席にとってのアキレス腱の感が強い。任期が1期5年間であった李先念、楊尚昆両国家主席、2期10年間の江沢民、胡錦涛両主席の下、中国は年平均8~12%の高い実質成長を遂げた(図表4)。

一方、習近平総書記の場合、就任以降、平均成長率は6.1%に止まっている。新型コロナ禍もあり、直近5年間だと平均5.0%成長に過ぎない。もちろん、それでも高成長なのだが、近年は若年層の失業率が20%台へと上昇しており、政権としては成長力の鈍化に神経質にならざるを得ないだろう(図表5)。

2010年12月、チュニジアで露天商の青年の焼身自殺によって始まったジャスミン革命は、ジン・アビディン・ベンアリ大統領の亡命に止まらず、近隣のエジプト、リビアなどに飛び火、強権的な政権が相次いで崩壊する『アラブの春』になった。背景には若年層の高い失業率があったと考えられる。

国家統計局は、8月15日、世代別の失業率の公表を一時中止すると発表した。公式には統計の整備が理由と説明されているものの、それを信じるのは難しいだろう。不都合なデータの発表が、共産党及び政府への批判につながる事態を避けようとしているのではないか。

もちろん、今の中国で近い将来に革命が起こるとは思わないものの、若い世代の政治に対する不満が高まれば、各地で抗議行動が頻発するなど、習主席の政権基盤の安定感が低下する可能性は否定できない。民主主義国家と異なり、国民は選挙で民意を表明する機会がないため、時として不満の爆発による不測の事態が起こり得るからだ。

習総書記は経済・技術政策に強いテクノクラートやビジネス界のエリートを養成してきた共産主義青年団(共青団)を政権中枢から排除してきた。共産党中央政治局常務委員会を側近で固めた体制は、意思決定が円滑に進む一方において、批判がないため独善的な失敗に陥るリスクがある。また、政策が行き詰った場合、その批判の全てを習総書記とその側近が背負わなければならない。

これまでの中国共産党の人事は、党内における派閥のバランスを重視して行われてきた感が強い。上海閥の江沢民総書記は、経済改革派の朱鎔基氏を国務院総理(首相)に起用、共青団出身の胡錦涛氏を中央政治局常務委員に昇格させた。その胡錦涛氏がトップになると、江沢民前総書記に近い呉邦国氏を中央政治局常務委員会のナンバー2に据え、八代元老と呼ばれたた習仲勲元政治局委員を父に持つ太子党の習近平現総書記を中央政治局常務委員会に加えている。

習総書記は、当初、共青団系の李克強氏を共産党の序列でナンバー2兼国務院総理とし、上海閥の張高麗氏を中央政治局常務委員に任命したが、3期目の人事では自らも含め7名の中央政治局常務委員を全て自らの側近で固めた。共青団系で次世代を担うとみられた胡春華前国務院副総理は、政治局員から中央委員へ降格されている。

人事面では政権中枢を掌握したかに見える習近平総書記だが、むしろ失敗が許されない状況に自らを追い込んだ感が強い。その結果、景気の停滞感が払拭できない中で、福島第一原子力発電所の処理水問題が象徴するように、国民、特に若年層の怒りを日本など国外へ逸らそうとの意図が透けて見える。また、今後、状況次第では台湾海峡の緊張感が高まる可能性も否定できない。

中国はインド太平洋地域における最大の不透明要因と言っても過言ではないだろう。

なお、蛇足ではあるが、日本政府は処理水を海洋放出する準備の段階で、中国から政府関係者、科学者、技術者を福島第一へ招く機会を設けるべきだったように思う。もちろん、政府、東京電力は中国に対しそうした働き掛けをしたのかもしれない。ただし、韓国政府が科学者・技術者を派遣、日本側がその調査に真摯に協力したことで、韓国内における世論の鎮静化に一定の効果があったことを考えれば、国際会議などの機会を使い、公の席で中国の調査団を招待する試みがあっても良かったのではないか。中国側がこの招待を拒否した場合、国際社会だけでなく、中国国民に対しても日本の誠実な対応を強くアピールできたであろう。

(中編へ続く)