前編はこちら

今年8月18日、米国大統領専用の山荘であるキャンプ・デービッドにおいて、ジョー・バイデン大統領、韓国の尹錫悦大統領、そして岸田文雄首相による3か国首脳会談が行われた。

ジミー・カーター大統領(当時)が仲介、エジプトのアンワル・アサド大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が中東和平へ向け2つの歴史的な協定に署名したのは1978年9月のことである。この協定は『キャンプ・デービッド合意』と呼ばれ、この山荘の名前を世界に知らしめた。その後も数々の歴史が繰り広げられたキャンプ・デービッドだが、バイデン大統領が同山荘に外国の首脳を招待するのは、就任後、初めてのことである。

この3か国首脳会談から5週間を遡る7月12日、リトアニアの首都ビリニュスで行われたG7首脳によるウクライナへの長期的支援を議論した会合後、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、G7首脳、ウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長などが出席した共同会見で、バイデン大統領は突如、「彼は日本を前へ進めさせた」と岸田首相を絶賛して国際社会を驚かせた。

わずか1か月強の間にバイデン大統領は日本、そして日米韓3か国の枠組み重視の姿勢を敢えて強調した印象だ。それは、日本が米国のアジア太平洋戦略に主要なパートナーとして組み込まれつつあることを示すだろう。

岸田首相はあえて米国の期待に応えようとしているようだ。それは、日本の外交・安全保障のみならず、エネルギー問題や通商問題を通じて日本経済にも大きな影響をおよぼすのではないか。

米国が日韓を重視する理由

日米韓3か国首脳会談後、共同会見に臨んだバイデン大統領は、冒頭、「もし私が幸せそうに見えるなら、幸せだからだ。素晴らしい会談だった」とおどけてみせた。米国にとっては成功と評価できるイベントだったのだろう。会談の成果として、『キャンプ・デービッドの精神』と名付けられた共同声明の他、『キャンプ・デービッドの規範』及び『協議への誓い』の3文書が発表された。

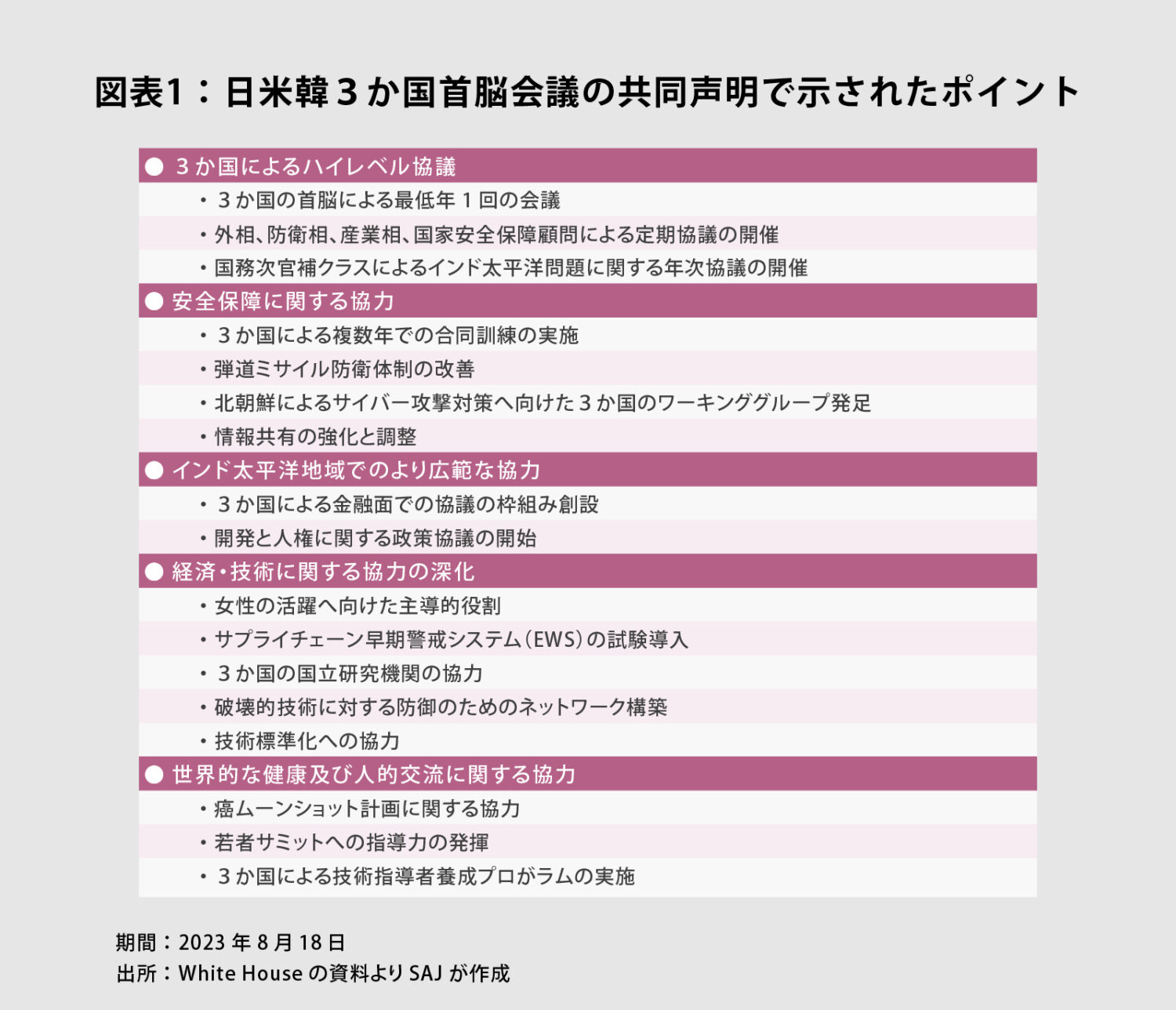

最大のポイントは、首脳だけでなく外相・国務長官、防衛相・国防長官、商務・産業担当相・商務長官、国家安全保障担当など、外交、安全保障、経済安全保障を担う閣僚クラスが最低年1回の協議を行うと明記したことである(図表1)。また、サプライチェーンの維持や研究開発など広範な分野での協力の枠組みが設けられることが決まった。名指しこそしてはいないものの、中国を意識した取り決めであることは明らかだ。

1950~80年代の東西冷戦期、米ソ両超大国の最前線は東西に分断されたドイツだった。

1991年12月25日に旧ソ連が消滅し、世界は米国を中心とした単一市場の形成、いわゆる「グローバリゼーション」の時代へ入ったものの、21世紀になると中国が明確な意志を持って米国に対する挑戦者として名乗りを挙げたのである。特に、2008年秋のリーマンショック直後、日米両国を含め主要先進国経済が軒並み失速するなか、中国はまず経済面で急速に国際社会におけるプレゼンスを拡大した。

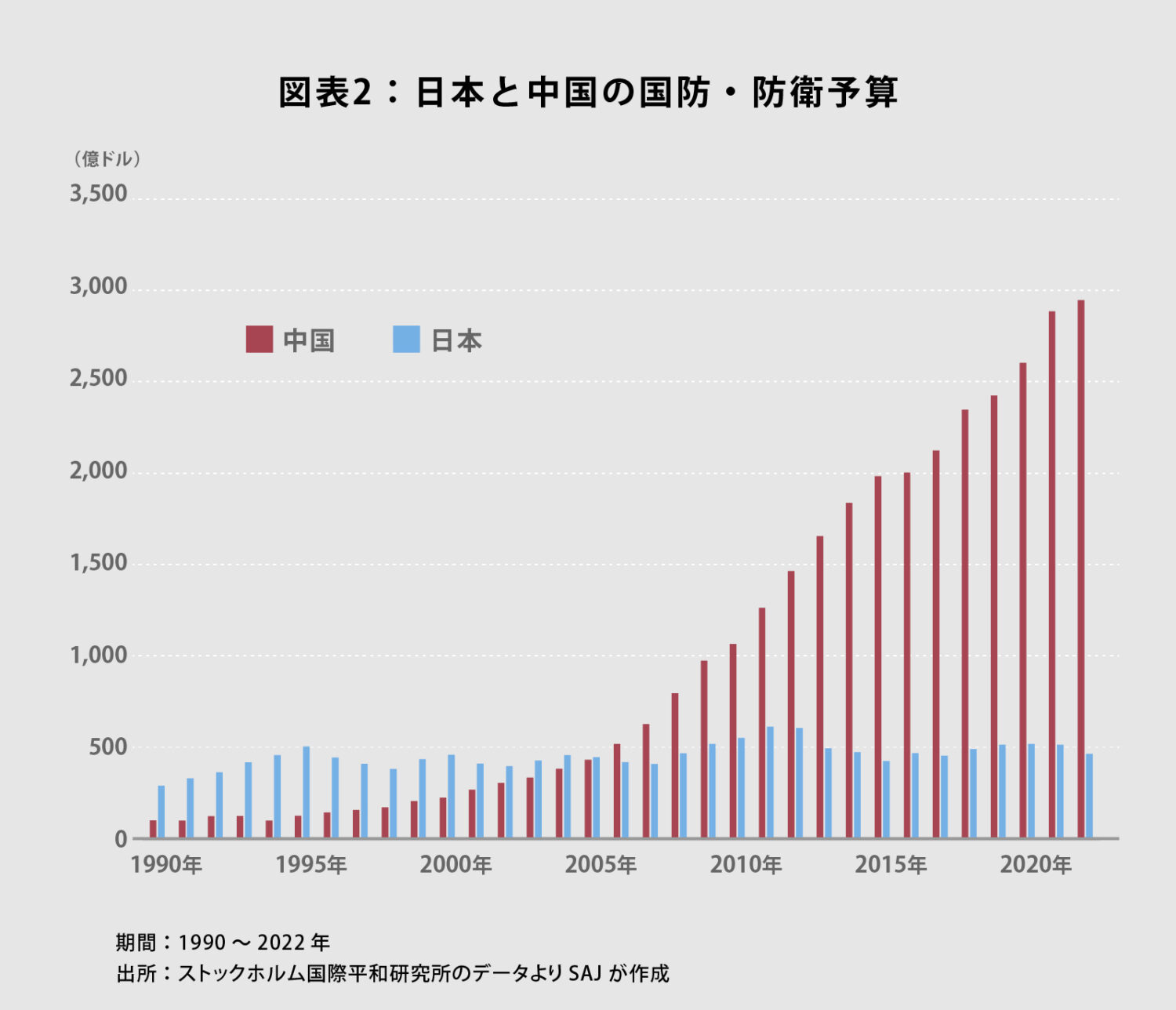

経済成長に伴い、中国は国防予算を大きく伸ばしている(図表2)。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2006年に初めて日本を上回り、2022年には日本の6.3倍になった。

特に著しいのが海洋進出であることは言うまでもない。結果として、現在、米中覇権闘争の最前線は、日本の九州・沖縄を始点に台湾を通ってベトナムへ至る東シナ海、フィリピン海、南シナ海上のラインと言われている。それは、ちょうど中国が「第一列島線」と呼ぶものだ。

1980年代に入って中国共産党軍事委員会の鄧小平主席(当時)が海軍の劉華清同委員会副主席(海軍司令官)に命じて作成させたのは、軍の近代化、特に海軍力、空軍力の強化により2020年頃までに第1列島線内の制海権を確保するための計画だった。中国はこの計画に従って着実に軍事力を整備している。

一方、米国は、バラク・オバマ大統領の時代に「戦略的忍耐」を掲げ、北朝鮮のみならず中国の動きも静観した。また、次のドナルド・トランプ大統領は貿易不均衡の是正以外に強い関心を示さず、ジョージ・ブッシュ大統領が対中戦略として発案した『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定』の交渉から就任初日に離脱を表明した。

米国のインド太平洋戦略が迷走するなか、中国は南シナ海に人工島を建設し軍事拠点化するなど、着々と既成事実を積み上げている。バイデン政権は、オバマ、トランプ両大統領時代の無策からの戦略の立て直しを迫られ、インド太平洋地域における米国のプレゼンスの拡大に注力してきたと言えるだろう。

しかしながら、米国もかつてのように自国の国益を犠牲にしても、仲間となり得る国を優先する余裕はないようだ。さらに、昨年2月24日に始まるロシアによるウクライナ侵攻で、米国の安全保障戦略は再び欧州へもウェートを傾けざるを得なくなった。

欧州諸国においてはキリスト教と民主主義に関する価値観が概ね一致しており、安全保障上は北大西洋条約機構(NATO)が存在する。NATOは様々な不協和音を抱えつつも、米国を中心にウクライナを支えて来た。

一方、インド太平洋は政治体制、宗教、民族、文化が極めて多様であり、結果として安全保障における多国間の同盟は存在しない。中国と対峙して行く上で、米国としては、同盟国である日本、韓国を軸に、関係の良好なフィリピン、ベトナム、オーストラリア、インドなどとの緩やかな連携構築を目指さざるを得ないのだろう。

昨年5月に韓国において尹錫悦大統領が就任、日韓関係が劇的に改善したのは、対中だけでなく、対北朝鮮を考える上で米国にとっても明らかな朗報だ。この枠組みを一過性にしないために、キャンプ・デービッドでの会談は重要な意味を持つのではないか。

米国の対中戦略の中心に据えられた半導体

米国による対中戦略は、安全保障においては台湾海峡の現状維持、経済安全保障面では半導体の技術優位性確保及びサプライチェーンの維持が最大の課題と言えるだろう。この2つは密接に関連している。台湾には最先端の半導体を製造するTSMCがあるからだ。

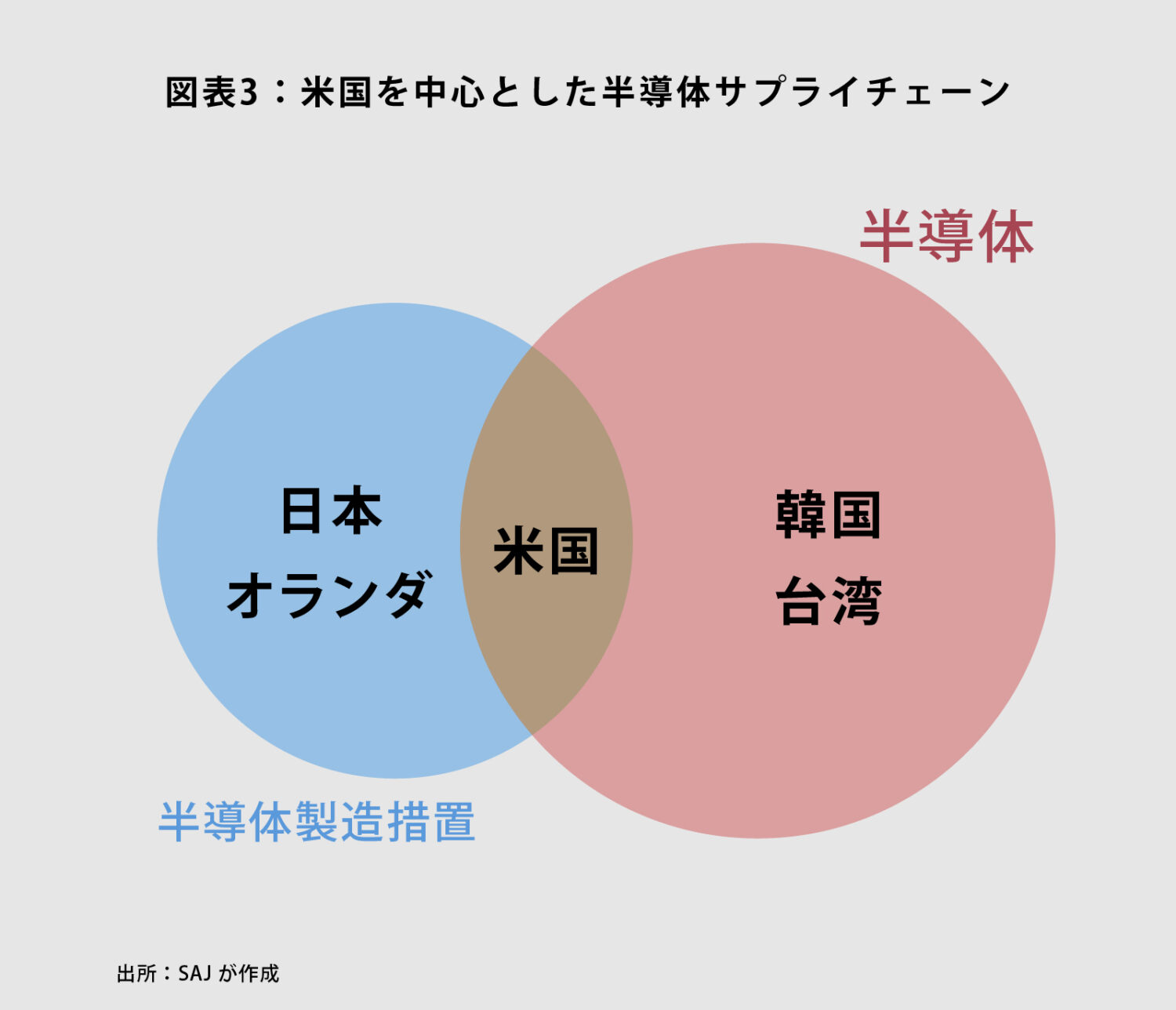

IT社会における最重要戦略物資となった半導体だが、製造面では米国、台湾、韓国、製造装置においてはオランダ、日本、米国が高いシェアを誇っている(図表3)。米国はこの4か国・1地域の連携を強化し、世界の半導体のサプライチェーンを西側諸国で握ることにより、技術的に見た中国に対するリードを維持する戦略と考えられる。それは、結局のところ、経済のみならず軍事面での優位性を確保するためだろう。

バイデン大統領の意図が垣間見えたのは、昨年5月20日、就任後初のアジア歴訪初日に韓国を訪れたことだった。その10日前、リベラル派の文在寅前大統領に替わり、中道右派の尹錫悦大統領が就任しており、早い段階での関係構築を図ったものと見られる。

ただし、それ以上に注目されたのは、尹大統領との首脳会談が翌21日に予定されていたなかで、韓国に到着して直ぐにソウル近郊にあるサムスン電子の半導体工場を訪れたことだった。バイデン大統領は、「この工場は米韓両国が築く未来の協力と技術革新を象徴している」と語っている。サムソン電子は、2021、22年において半導体の売上額がインテルを凌ぎ世界最高だった。半導体サプライチェーン重視の姿勢を強く印象付けた訪韓だったと言えるだろう。

ちなみに、トランプ政権の下、『2018年輸出管理改革法(ECRA:Export Control Reform Act)』が成立、米国政府は2019年に輸出管理規制(EAR:Export Administration Regulations)の運用を強化した。これは、米国原産品目、もしくは米国起源の技術を組み込んでいる場合、非米国産製品であっても広範な品目に関し特定の国への輸出・再輸出には米国商務省の許可を必要とする規制である。

世界貿易機構(WTO)は、加盟国に対して恣意的な貿易規制を厳しく禁止した。もっとも、『関税及び貿易に関する一般協定(GATT)』の第21条は安全保障のための例外を規定しており、そのb項の(ⅱ)には「武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置」とある。つまり、安全保障上の懸念があると認められる場合に限り、WTO加盟国は貿易管理に関して広範な裁量権を持つと言えるだろう。

バイデン政権による半導体についての中国に対する輸出管理強化は、GATT第21条を根拠としている。その基本的な方針は、“small yard, high fence(適用範囲を限定、ただし規制は厳重に)” だ。例えば、汎用品であれば、最先端の半導体でも中国への輸出が禁じられるわけではない。対中輸出の審査が厳格化されるのは、人口知能(AI)やスーパーコンピューターなど特殊用途の最先端半導体である。また、半導体製造装置に関しても、最先端の半導体を製造できる能力を持つ前工程の装置が厳しい管理の対象とされた。

現時点における最先端半導体の回線幅は3ナノメートルであり、これはチップの横幅が東京と名古屋の長さと仮定した時、ボールペンで引いた線の太さほどのイメージだ。つまり、微細加工技術の粋を尽くした半導体は、競争相手が分解して技術を盗むことは困難なのである。

従って、軍事技術を高める可能性のある一部のチップを除けば、汎用品を売り渡しても相手の技術力向上に役立つ可能性が低い。また、十分な量の先端汎用品を売ることで、中国企業による半導体の開発意欲を削ぐと同時に、対中ビジネスで挙がった利益を研究開発、設備に再投資すれば、競争優位性を維持することができる。

さらに、台湾有事の際、西側諸国にとって半導体のサプライチェーンが寸断されるリスクを低下させるため、日米両国は役割を分担、TSMCと交渉してアリゾナ州フェニックスに最先端品の工場、日本の熊本県に先端品の工場を誘致した。バイデン大統領が韓国でサムスン電子の半導体工場を視察したのは、韓国を代表する半導体企業を陣営に加えることで、米国の半導体戦略を強化する一環と考えられる。

また、岸田首相との関係を重視しているのは、日本にインド太平洋における安全保障上の役割分担を期待しているのだろう。加えて、経済安全保障面において、同盟国による半導体サプライチェーン確保へ向けた布石であることは明らかだ。

中国が通り得る2つの道

バイデン大統領は、8月9日、『懸念される国に対する一定の安全保障に関する技術、製品への米国による投資に関する大統領令』に署名した。附属文書において、「懸念される国」は香港、マカオを含む中国であることが特定されている。具体的な内容はまだ詳細が詰まっていないものの、1)先端半導体の設計・製造、2)量子コンピューターの製造、3)軍事転用が懸念される人口知能(AI)の開発を対象とすると発表された。

8月12日、バイデン大統領はユタ州ソルトレイクで演説、以下のように語っている。

私は中国を傷付けたいわけではない。ただし、中国が何をしているかを見ている。Quadと呼ばれる国々と共に対応している。我々はインド、日本、オーストラリアと同盟を形成した。フィリピンも加わっているし、そして近くベトナム、カンボジアといった国々も我々の一部になることを望んでいる。彼らは防衛同盟に入りたいのではなく、中国に対し彼らが孤立してはいないことを知らしめたのだ。

親中的と言われるカンボジアに言及したのは意外だったが、日韓両国だけでなく、日本、米国、インド、豪州の4か国からなるQuadを軸に周辺国と緩やかなグループを構築することで、中国の海洋進出に歯止めを掛ける米国の意図が垣間見えた発言だった。

最先端半導体製造装置がそうだったように、早晩、米国は日本など同志国にも対中投資に関して米国と同様の措置を求める可能性が強い。結果として、当該3分野に関連する中国企業への投資が制限される可能性が高まり、直接投資、間接投資の両面で対中投資が冷え込むことは十分に考えられよう。

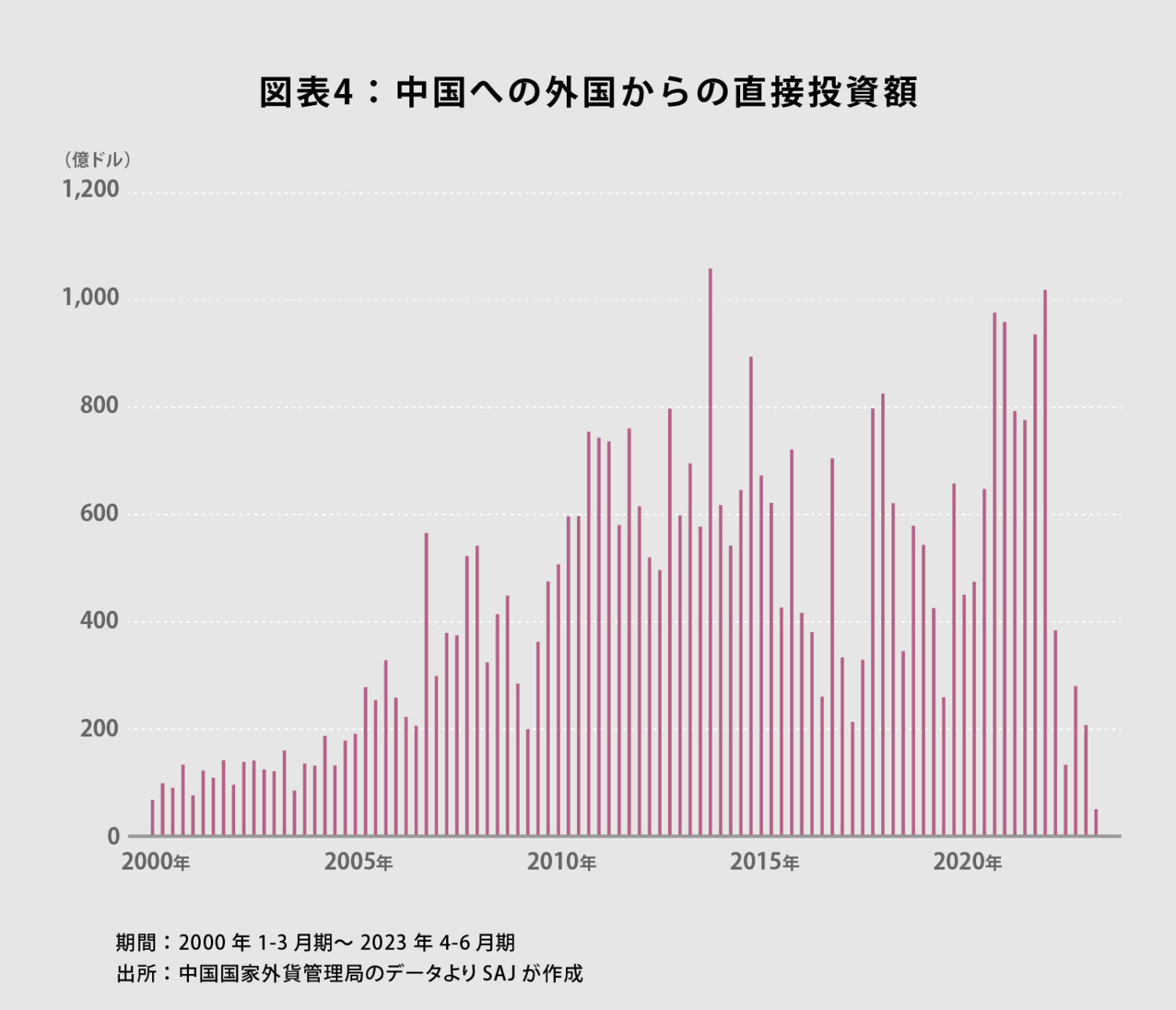

既に中国への外国からの直接投資は大きく減少している。中国国家外貨管理局によれば、今年4-6月期の対内直接投資は前年同期87.1%減の49億ドルになった(図表4)。これは確認できる1998年以降で最低の水準だ。同年における中国の実質GDPは現在の7分の1程度である一方、中国への直接投資額は四半期ベースで平均109億ドルだった。今回の対中直接投資の落ち込みが極めて大きいことは明らかだ。

背景には、新型コロナと中国が採用したゼロコロナ政策の影響もあるだろう。ただし、米中対立の激化により、日米欧の企業が中国を敬遠している可能性は否定できない。共同富裕で個人消費主導の経済構造への転換を図るにしても、外資による積極的な投資、技術移転は中国にとり引き続き極めて重要だろう。対中直接投資の激減は、習近平政権への大きな打撃となりうる。

いずれにしても、米国のインド太平洋地域戦略においては、日米韓3国の枠組み、およびQuadが重要な役割を担っていることは間違いない。また、米国以外でそのどちらにも名を連ねているのは日本だけだ。バイデン大統領が日本を重視するのはそうした事情があるからだろう。2024年11月の大統領選挙を考えれば、バイデン大統領が中国に妥協的な姿勢を採ることは難しく、日本も米国の対中戦略における一翼とならざるを得ない。

今後の焦点の1つは中国の出方だ。過剰投資経済から共同富裕社会への移行は、仮に上手く行くとしても一朝一夕には進まないだろう。移行期間中、中国経済は停滞が予想される。その際、中国が採り得る選択肢は2つではないか。1つ目の選択肢は米国を含めた西側諸国等の関係改善に努め、着実に構造改革を進める道だ。もう1つは、経済低迷に対する国民の不満が習近平政権に注がれるのを防ぐため、実力によって台湾の統一を目指すなど、より強硬な姿勢を採る道である。

中国がどちらの道を選択するかはまだ分からない。しかしながら、仮に後者であった場合、米中対立の最前線に位置する日本は、韓国と共に極めて大きな影響を受けるだろう。

(後編へ続く)