日米韓3か国が安全保障、経済安全保障で連携、米国は豪州に加え、フィリピン、ベトナム、そして世界最大の人口を抱えるインドを巻き込み、中国の海洋進出に対して包囲網の構築を図ろうとしている。また、IT社会のみならず、軍事技術の根幹となった半導体について、米国は、日韓両国だけでなく、台湾、そしてオランダをチームに引き入れ、中国による最先端半導体の製造能力確保を阻止する戦略を隠さなくなった。

当然、中国はこれに強く反発している。同国では今年7月1日、改正反スパイ法が施行された。この法律による「スパイ行為」に関しての定義は極めて曖昧であり、恣意的な運用の懸念が消えない。改正法施行前の3月25日には、帰国を控えたアステラス製薬(本部・東京)の駐在員が反スパイ法で中国の公安当局に拘束された。具体的な容疑は明確にされておらず、これまでの例に照らせば、公判は非公開で行われる可能性が高い。現地の日系経済団体や日本人社会の情報を得るのが目的との見方もあるが、中国においてビジネスを行う外国企業の社員、関係者は、常に改正スパイ法のリスクを意識せざるを得ないだろう。

さらに、7月3日、中国商務省、海開総署は、国家安全保障及び国益保護を理由としてガリウム、ゲルマニウムの輸出管理策を公表した。これは、明らかに米国が主導、日本、オランダが追随している最先端半導体装置の輸出管理強化に対抗した措置と言える。中国の当局がこの管理策をどのように運用するのかはまだ不明だが、場合によっては大きなインパクトになる可能性は否定できない。

日本が西側諸国の一員としてバランスを米国との同盟に傾けるのであれば、その反動を覚悟する必要がある。

中国に偏在するレアメタル、レアアース

中国が貿易管理を強化したガリウムは、青色発光ダイオード(LED)のマイクロ波集積回路に使われている。名古屋大学の故赤崎勇、天野浩両教授が日亜化学の中村修カリフォルニア大学教授と共に2014年のノーベル物理学賞を受賞したのは、青色ダイオードに必須である窒化ガリウムの結晶を発明したことが理由だった。

光の三原色は赤、緑、そして青である。1962年、ゼネラルエレクトリックの研究所に所属していたニック・ホロニアックが赤色発光ダイオード(LED)を発明、10年後の1972年にはモンサント・ケミカルのジョージ・クラフォードが黄緑色のLEDの開発に成功した。そこに日本の研究者・技術者の開発した青色が加わったことによって、R(red)、G(green)、B(blue)の3色が揃い、白色を含めたRGBによる色の表現が可能になったのである。

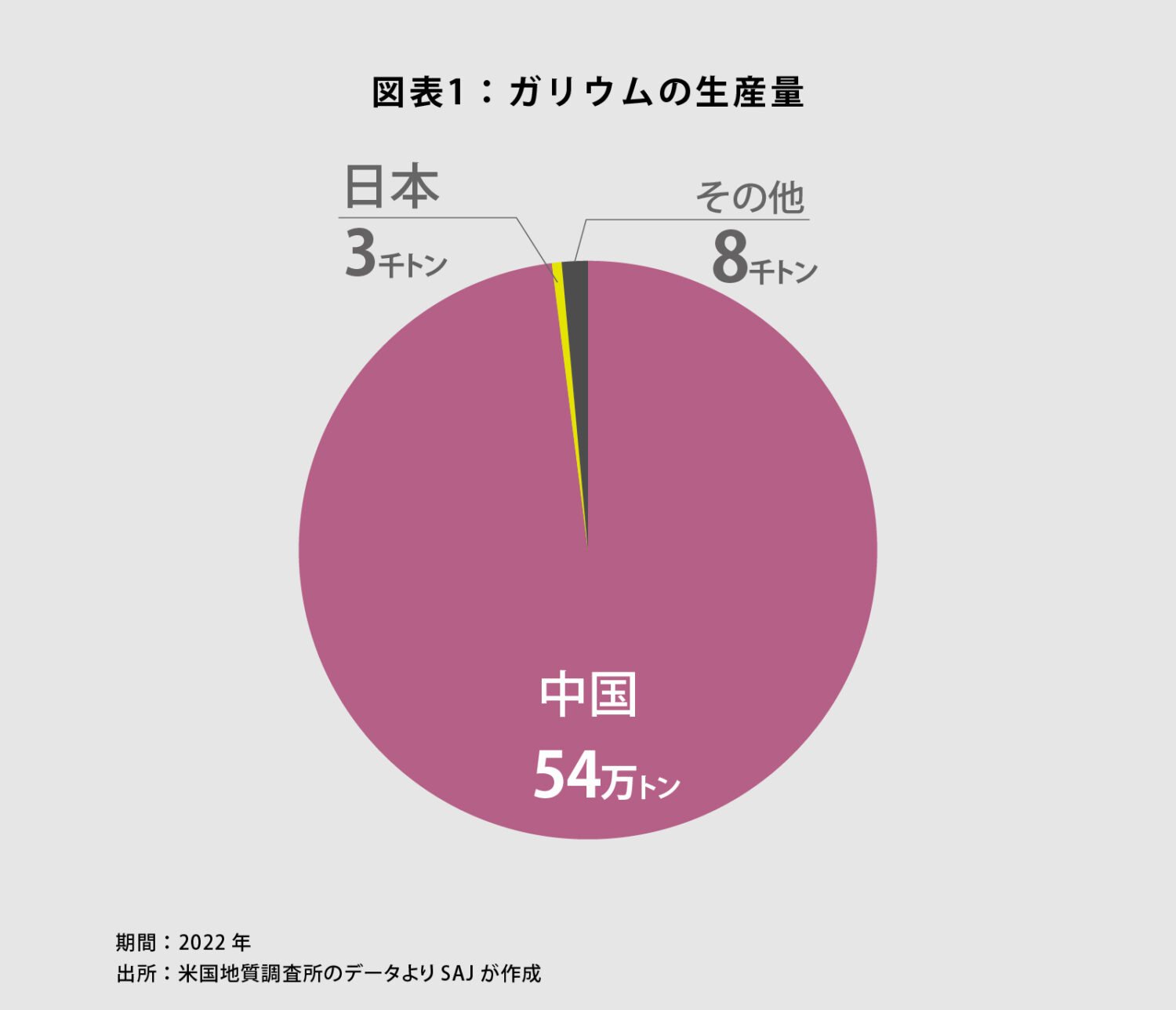

米国政府の地質調査所(USGA)によれば、昨年、世界で産出されたガリウムは55万トンであり、そのうちの98.2%に相当する54万トンが中国産だった(図表1)。ガリウムの輸入が滞った場合、現在の技術では青色LEDの製造が滞ることになるだろう。中国は日本などにとって痛いところを突いてきたと言える。

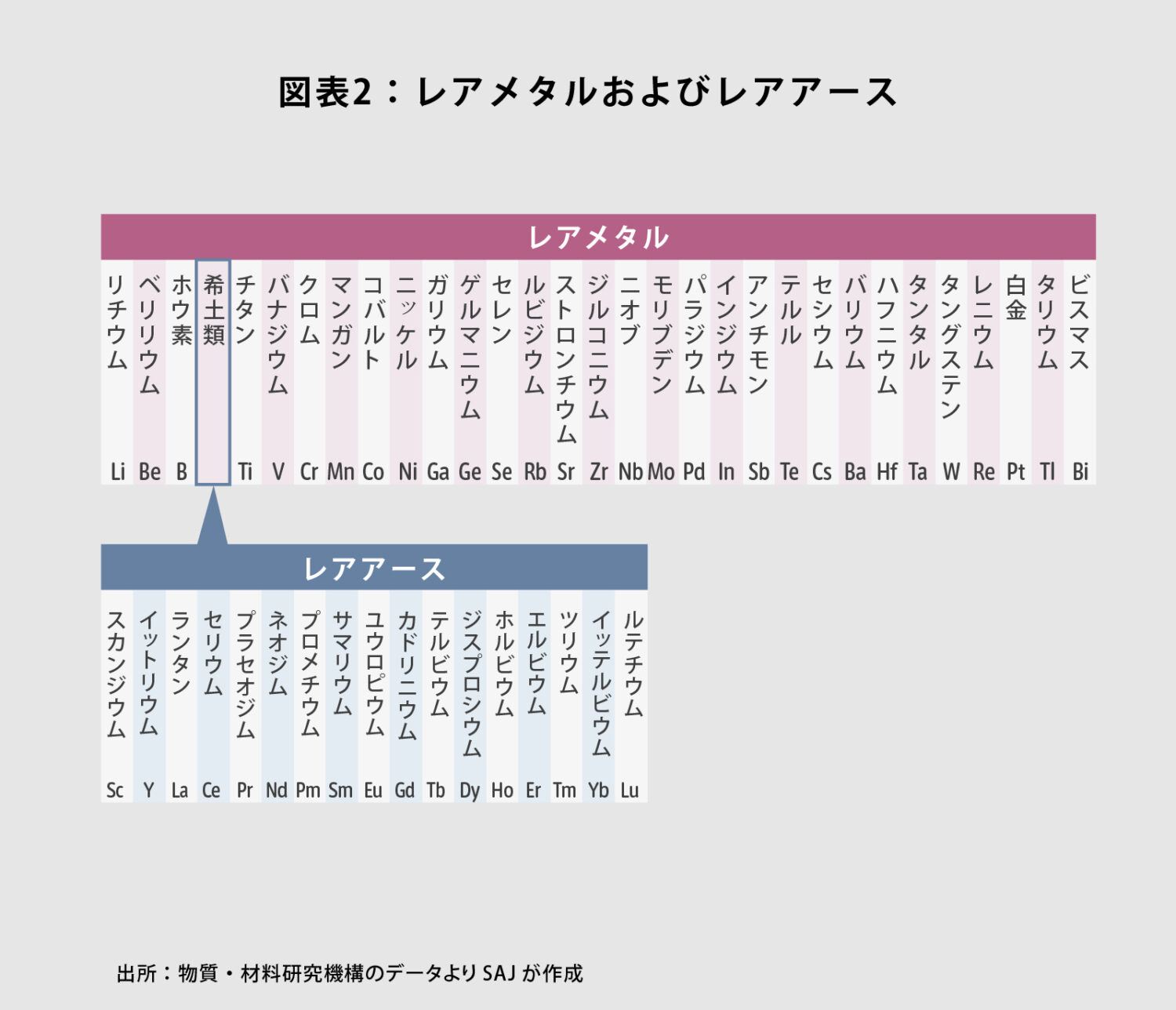

ちなみに、ガリウム、ゲルマニウムは31種あるレアメタルの一種とされている(図表2)。敢えて「とされている」と表現したのは、レアメタルがかならずしも物理学上の定義ではないからだ。むしろ政治・経済上の定義と言え、経済産業省は「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち、安定供給の確保が政策的に重要で、産業用に利用される非鉄金属」と説明している。

このレアメタル31種のなかで「希土類」とされるのがレアアースに他ならない。元素周期表のスカンジウムからルテチウムまでの17元素で、優れた物理的・化学的特性を持つことから、先端技術を用いた製品に重要な素材だ。特に強力な永久磁石には不可欠であり、EVのモーターや風力発電発電機に使われている。

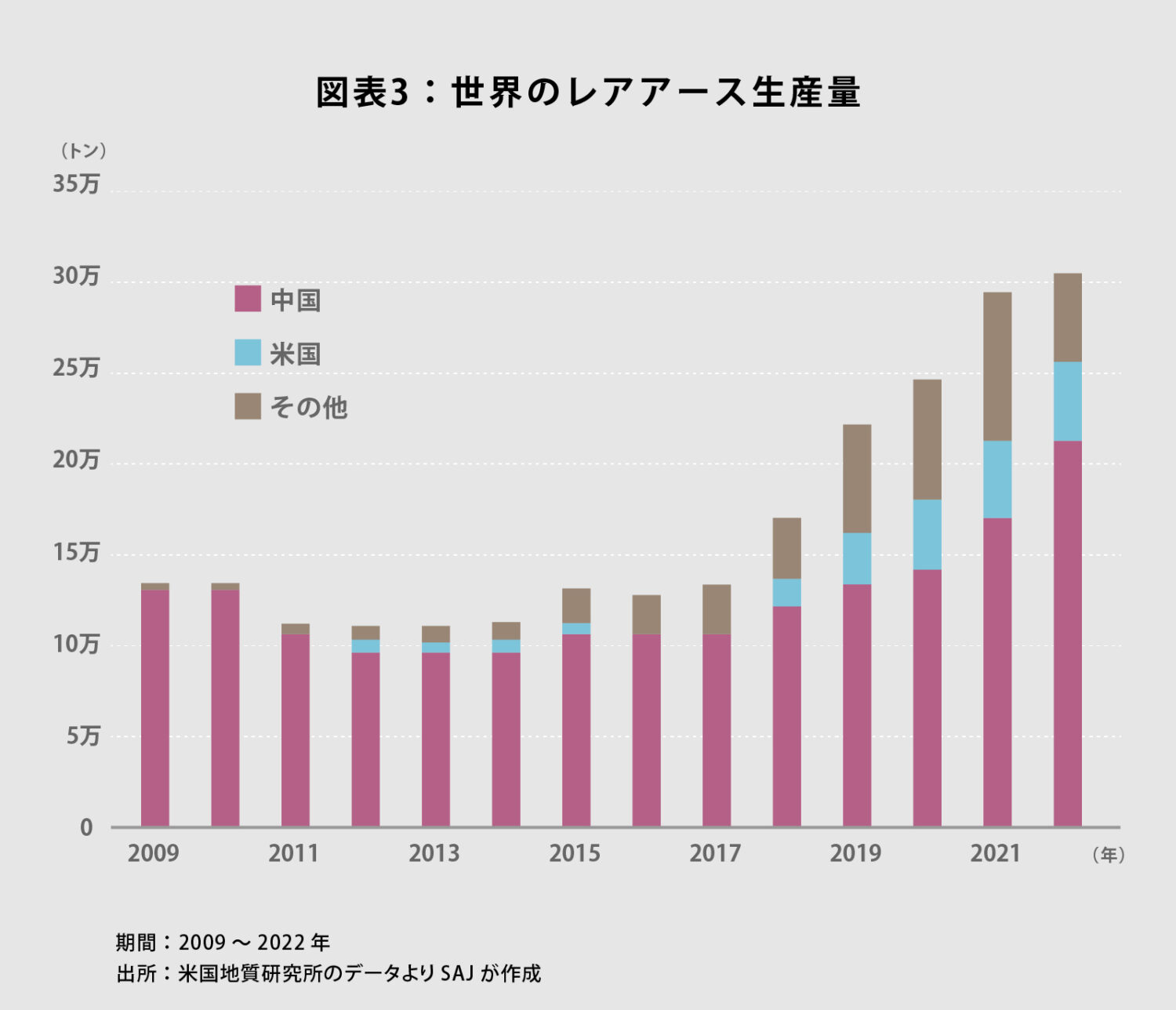

レアアースの特徴の1つは、分布が中国に集中していることだ。世界のレアアースの生産量を見ると、2010年頃までほぼ100%が中国産だった(図表3)。

レアアースの市場に大きな変化が起こったことを世界に知らしめたのは、2010年9月22日、ニューヨークタイムズ(電子版)が報じた “Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan(緊張高まるなか、中国は日本への重要物質の輸出を停止)” との記事である。

この2週間前の9月7日、尖閣諸島における日本の領海で操業していた中国の漁船が、違法操業による取り締まりを行っていた海上保安庁の巡視船「みずき」、「よなくに」へ故意に衝突、拿捕されて船長が那覇地方検察庁石垣支部へ送検される事件が起こった。結局、同船長は25日に処分保留で釈放され、中国政府の用意したチャーター機で送還されたが、これを契機にそれまでも良くなかった日中関係がさらに悪化した。

ニューヨークタイムズの記事は、「日本による中国トロール漁船の船長の拘留に関する論争の急速な激化を受け、中国政府はハイブリッドカーや風力タービン、誘導ミサイルなどの製品に使われる極めて重要な鉱物の対日輸出を禁じた」と伝えている。

その後、中国商務省は禁輸措置については正式に否定した。WTOは特定の国を狙い撃ちした貿易規制を厳しく禁じており、それに抵触する可能性が強かったからだろう。

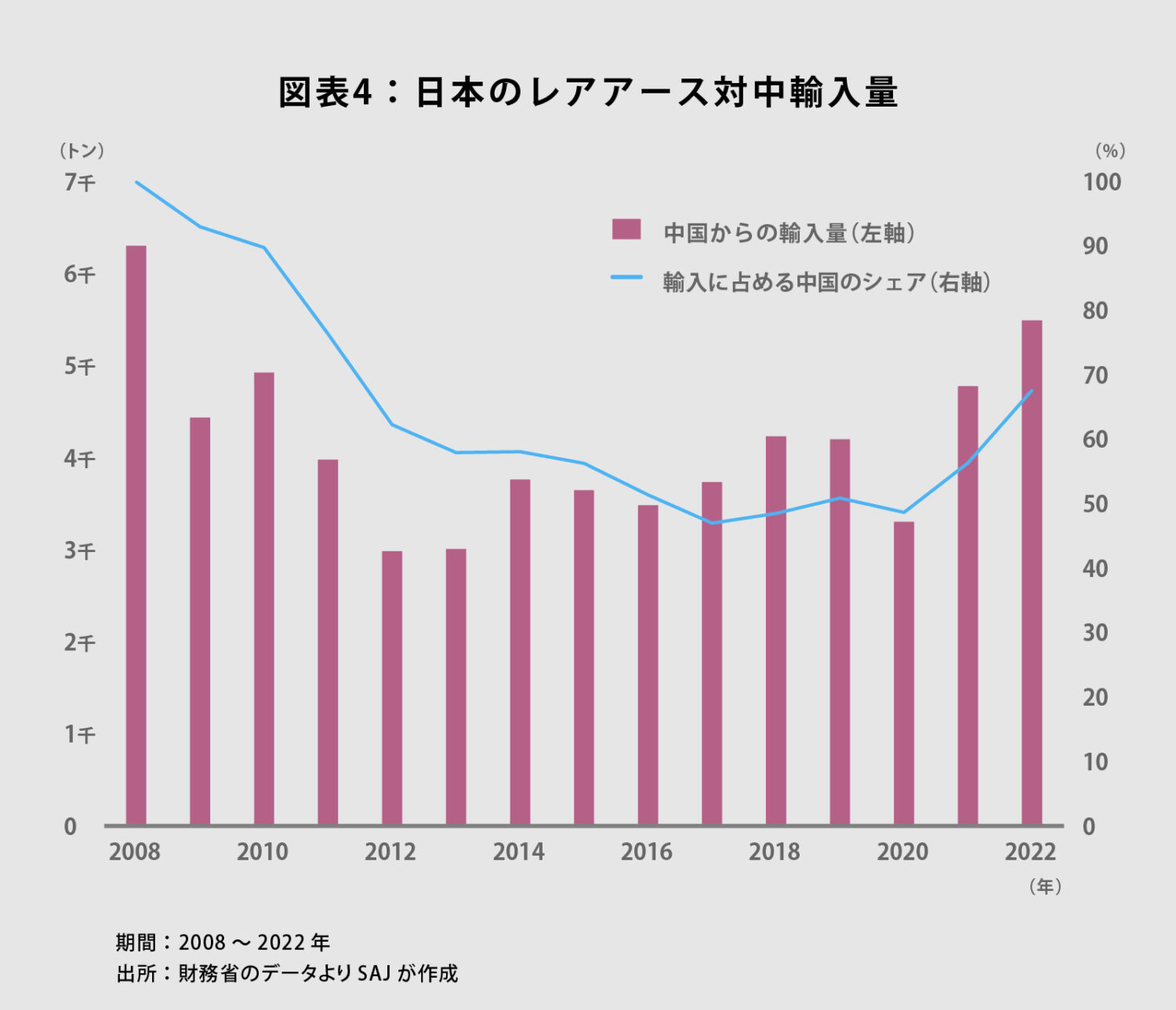

しかしながら、2010年に4,926トンだった日本の中国からの輸入量は、2012年には2,985トンへと減少した(図表4)。積み出し港において通関業務を意図的に遅らせるなど、事実上の規制を講じていたことが背景と見られる。

2012年3月、日本、米国、EUが連名でレアアースの輸出規制に関し中国をWTOへ提訴、同7月に紛争処理のためのパネル設置が決まった。2014年3月にはパネル報告書で中国側が実質的に敗訴、即座に上訴したものの、8月に上級委員会で日本などの勝訴が確定している。

尖閣諸島に関して、日本政府は、同諸島は日本固有の領土であり、如何なる領土問題も存在しないとの立場を堅持してきた。従って、日本政府は、レアアース問題が尖閣諸島に関する領有権問題と関連付けられるリスクを避けるため、WTO提訴に当たって米国、EUを巻き込んだのである。これが勝因だったと言えるだろう。

一方、中国は資源保護を対日輸出規制の理由としたのだが、WTOに受け入れられなかった。WTOは加盟国に対して恣意的な貿易規制を厳しく禁止しており、環境や資源保護では、日本を狙い撃ちした輸出規制の正当な理由としては認められなかったのである。

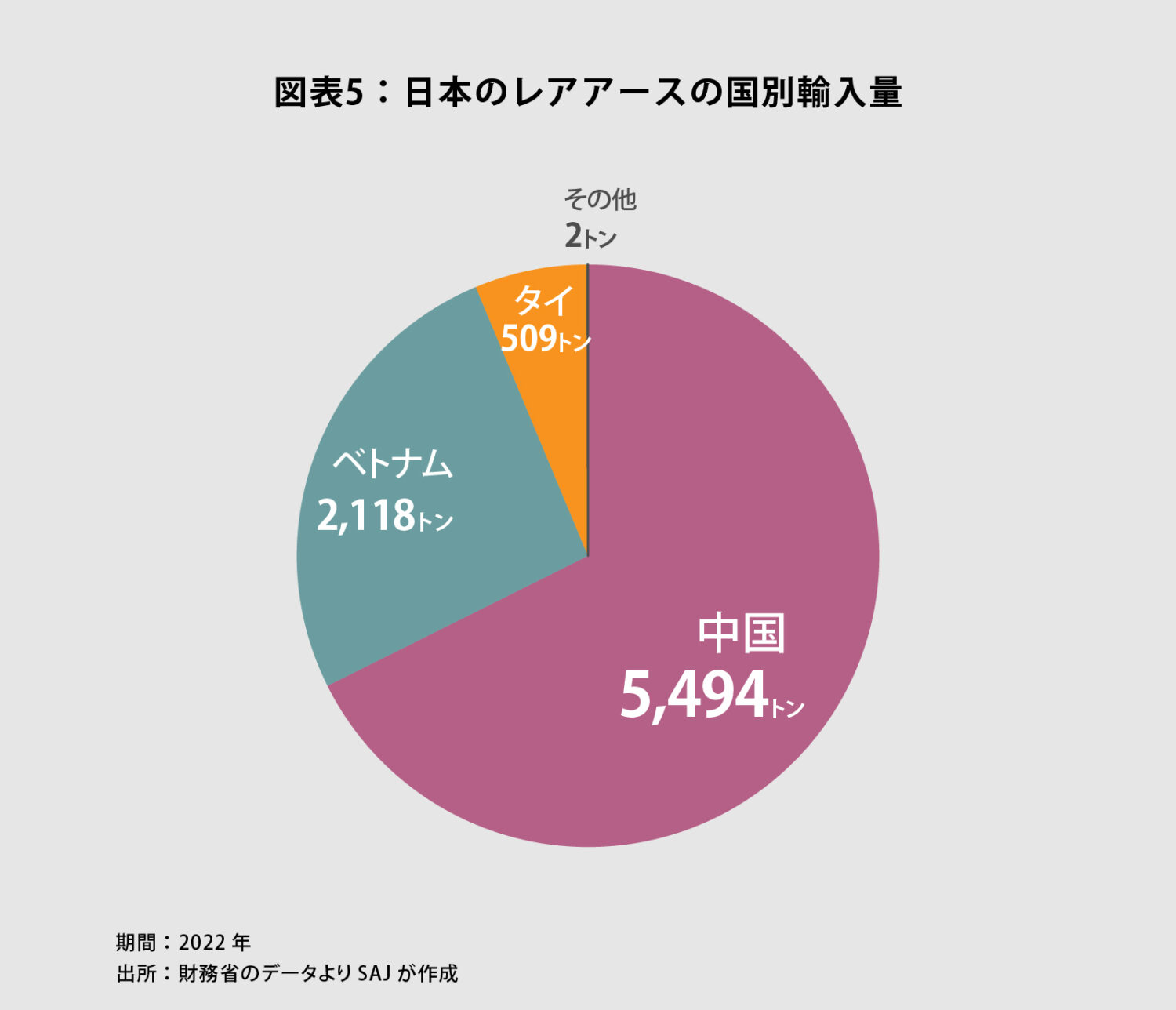

この中国との紛争を受けて、日本政府・企業はレアアースの調達先の多様化を図った。昨年の輸入量を見ると、中国が5,494トンで依然として全体の67.6%に達しているが、ベトナム26.1%、タイ6.3%など中国以外の国も全体の3分の1を占めるようになっている(図表5)。

ちなみに、日本政府は2019年8月に韓国への輸出管理を強化、半導体関連の素材であるフッ化水素、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目の輸出に当たっては、包括管理ではなく個別管理とした。背景には徴用工問題、韓国海軍による自衛隊対潜哨戒機へのレーザー照射など日韓関係の急速な悪化があったと見られる。しかしながら、少なくとも表面的には韓国の貿易管理の不備に対する安全保障上の懸念に対応したものと説明されていた。

これは、『関税及び貿易に関する一般協定』(GATT)第21条に規定された安全保障に関する措置だ。WTOの唯一とも言える例外であり、それぞれの加盟国に広範な裁量権が与えられている。米国、日本、オランダによる対中半導体製造装置の輸出管理強化もGATT第21条を根拠とした。

今回、中国はガリウム、ゲルマニウムの輸出強化管理に関して、あくまで安全保障上の措置と説明している。日本や米国の行動を観察し、その手法を模倣したのだろう。日本も使ってきたルールだけに、これまでよりも手強い交渉になる可能性は否定できない。中国が両品目の輸出管理を実際に強化した場合、日本政府、日本企業は中国政府との粘り強い交渉と同時に、代替調達先の確保、代替技術の開発が喫緊の課題になると考えられる。

中国が豪州に関係改善へ向け秋波を送る理由

東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出に伴い、8月24日、中国の税関業務を行う海関総署は、「福島放射能汚染水の海洋放出が食品安全にもたらす汚染リスクを防ぐため」、「日本からの水産物輸入を全面停止」すると発表した。一時は中国国内の和食店が嫌がらせを受け、日本の無関係の機関、個人宛てに迷惑電話が殺到するなど理不尽な行為が続いたのは、科学的な根拠に基づかない中国政府の対応により、誤った情報が国民に刷り込まれたからだろう。共産党一党独裁の国家においては、ジャーナリズムが機能せず、共産党・政府の過ちを糺す報道も行われない。

もっとも、中国共産党・政府も国民の行き過ぎた行為を流石に拙いと考えたのか、9月3日の抗日戦争勝利記念日には、在北京日本大使館周辺などに大勢の警察官が配置されたようで、懸念された暴力的な抗議行動は見られなかったと報じられた。また、9月13日に岸田文雄首相が内閣改造を行った際には、15日の中国外務省による記者会見において、毛寧報道官が新任の上川陽子外務大臣に対して祝意を述べるなど、振れ過ぎた振り子を修正する動きも見られる。

中国は明らかに経済に深刻な問題を抱えており、その立て直しが習近平政権にとっての喫緊の課題であることは間違いない。そのためか、このところ、緊張感が高まっていた西側諸国との間で関係改善に動く兆候が見られるようになった。一例は、5月18日、豪州産木材の輸入制限措置を解除したことだ。

オーストラリアは、2013年9月に中道右派の自由党が政権を奪還、トニー・アボット、マルコム・ターンブル、スコット・モリソンの3首相の下、米国など西側諸国との関係を強化する一方、厳しい対中政策を実施してきた。これに対し、中国は2020年から様々な理由をつけて豪州産の石炭、大麦、ワイン、牛肉に関して輸入制限やアンチダンピング課税など制裁措置を課したのである。

2022年5月の総選挙でアンソニー・アルバニージー首相率いる労働党内閣が発足したが、外交政策については基本的に前政権の路線を踏襲した。ただし、両国の間で協議が行われていた模様で、5月11~13日に豪州のドン・ファレル貿易相が北京を訪問、その直後に中国が規制解除に動いたのだ。さらに、8月4日、中国商務部は豪州産大麦に課していたアンチダンピング関税及び補助金相殺関税の終了を発表した。アルバニージー首相は年内に中国を訪問する見込みだ。オーストラリアは米国主導の対中包囲網であるQuadを構成する4か国の一角であり、中国はまず同国との関係改善により西側の結束に楔を打ち込む意図なのではないか。

また中国政府は、8月10日、新型コロナ禍で制限してきた中国人による団体旅行に関し、日本、米国、韓国、インド、豪州、英国、ドイツを含む78か国・地域を対象に解禁すると発表した。既に中国はゼロコロナ政策を放棄していたので、検疫的には国内外の往来を抑制する意味はあまりなかったと言える。ただし、秋の外交シーズンを迎える前の発表が、西側諸国との関係改善へ向けたシグナルである可能性は否定できない。

ちなみに、2020年4月に予定されていた習近平国家主席による国賓としての訪日が新型コロナにより無期限延期となって以降、日中関係は急速に悪化した。これは、米中両国の対立が先鋭化するなか、日本が西側同志国としての立場を鮮明にしたことが一因と言える。中国による海洋進出の積極化、尖閣諸島に対する圧迫の強化、さらにはロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢に照らして、日本政府は適切な判断をしてきたのではないか。

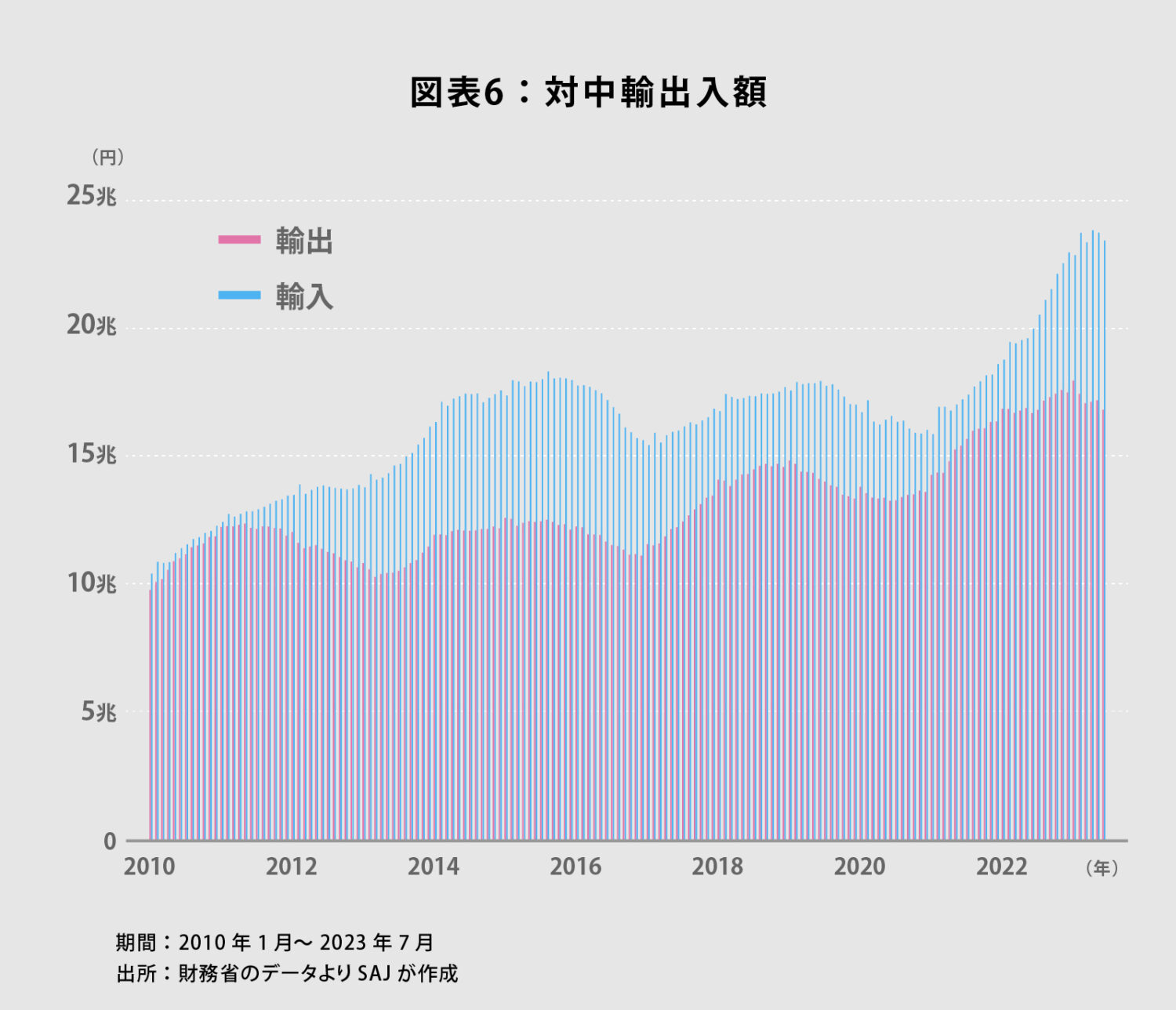

もっとも、中国からの輸入を大幅に減らした米国と異なり、日本の対中輸入が目立って減少したわけではない(図表6)。むしろ日本の輸出が頭打ちとなったことから、2019年に3兆6,435億円だった日本の対中貿易赤字は、直近12か月間だと6兆5,735億円に拡大している。

最先端の半導体製造装置など一部の製品に対する対中輸出管理の強化が大きく報じられ、対中貿易が滞っている印象を受けるものの、中国の景気が減速して輸入が減っている以外、今のところ両国間のビジネスに大きな影響は出ていない。中国による水産物輸入全面停止がデータに表れるのはこれからだが、日本の輸出額全体に占める割合は大きくないため、マクロ統計としての貿易収支全般に対するインパクトは限定的だろう。

日本に必要な対話と有事への備え

米国は、中国と将来の覇権争いを展開、厳しい措置を次々と講じつつある一方で、6月はアンソニー・ブリンケン国務長官、7月はジャネット・イエレン財務長官が北京を訪問、ブリンケン長官は変則的な席次ながら習近平国家主席とも面談した。また、8月28、29日には経済安全保障を担当し、半導体関連の対中輸出管理で厳しい政策を指揮してきたジーナ・レモンド商務長官が中国を訪れ、李強国務院総理(首相)、何立峰副総理、王文濤商務部長(通商大臣)らと会談している。バイデン政権は、緊張関係の下でも、対話のチャンネル確保に関しては努力を続けている模様だ。

日本政府では林芳正外相(当時)が4月1、2日に訪中した。しかしながら、福島第一の処理水問題で中国が一方的に態度を硬化させ、現状、閣僚クラスによる接触は行われていない。8月28日から30日に公明党の山口那津男代表が北京を訪れ、岸田首相の親書を習近平共産党中央委員会総書記(国家主席)に手渡すことが検討されたものの、中国側からの申し出によりこの訪中は延期となった。また、ジャカルタ(インドネシア)において9月6日に開催されたASEAN関連首脳会議、ニューデリー(インド)で9月9、10日に行われたG20サミットを習総書記が欠席、岸田首相はASEAN+3(日中韓)首脳会議直前に李強総理と短時間の立ち話をしたに止まっている。

経済的な行き詰まりがさらに深刻化した場合、中国には2つの可能性があるのではないか。1つは取り敢えず強硬姿勢を控え、西側諸国との交流によって経済を立て直す道だ。もう1つは国民の不満が習近平政権に向くことを避ける上で、対外強硬姿勢を強化、例えば台湾統一を急ぐ道である。後者の場合、日本は固より、国際社会の分断がさらに深まることで、世界全体への影響も極めて大きなものになるだろう。

台湾有事が及ぼすのは半導体のサプライチェーンへの影響だけではない。中国とロシアが結束を強化、西側諸国と対峙した場合、欧州や日本はエネルギーの調達に深刻な問題を抱えるだろう。また、日本にとって、台湾は石油、天然ガス、石炭を輸入する上でのシーレーンに位置する。台湾を取り巻く東シナ海、南シナ海、フィリピン海における軍事的緊張は、エネルギーを海外に依存する日本経済に大きな打撃となる可能性は否定できない。

もちろん、日本が中国に妥協することは避けるべきであり、日本の国益に沿って主張すべきことを主張すべきだ。また、日中両国が対話を進めたとしても、それで米中の緊張が解れるわけではないし、台湾問題が解決するわけでもない以上、甘い見通しを持つことは慎むべきだろう。

ただし、習近平政権が経済的な問題を抱えている状況は、日本が中国との交渉をする上で悪い環境ではない可能性がある。米国が有力閣僚を北京に派遣して意思疎通の確保を図っているように、日本は少なくとも対話のチャンネルを維持するよう一層の努力が必要なのではないか。その上で、何等かの有事のリスクを想定、防衛力を強化すると共に、重要資源の調達ルートを多様化させなければならない。

この戦略において、エネルギーは極めて重要な位置を占めるだろう。再生可能エネルギー、原子力の活用拡大、水素・アンモニア関連の技術開発を通じて、エネルギー自給率を高めると同時に、温室効果ガスの排出削減を両立させることが肝要だ。それが、中国が不安定化した場合への備えになるだろう。