ユダヤ教徒、キリスト教徒を『啓典の民』と呼ぶが、これはイスラム教による考え方だ。

唯一神から啓典である『コーラン』を与えられたイスラム教徒にとって、同じ神により『旧約聖書』(ユダヤ教)、『新約聖書』(キリスト教)を授けられた2つの教徒は、他の異教徒とは別格に扱うべき存在だったのだろう。一神教、啓典、そして預言者の存在は、3つの宗教の同質性を感じさせるものではある。

そもそも、新約聖書の第1章、『マタイによる福音』の最初の部分には「アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図」とあり、イエスはアブラハムから42代目に当たることが記されていた。ユダヤ人の定義は一先ず置くとして、イエスはユダヤ人であり、その後の聖書の記述でもユダヤ教徒であったと解すことができる。

キリスト教を創めたのは、イエスではなくその信徒だった。

この3つの宗教の重なる場所がエルサレムに他ならない。古代イスラエル王国の神殿の土台が嘆きの壁として残り、その上には預言者ムハンマドが天に上ったとされるモスク「岩のドーム」が立っている。さらに、そこから北西に500mほどの場所がゴルゴダの丘、即ちイエスが磔刑に処されたとされる場所で、335年に聖墳墓教会が建てられた。

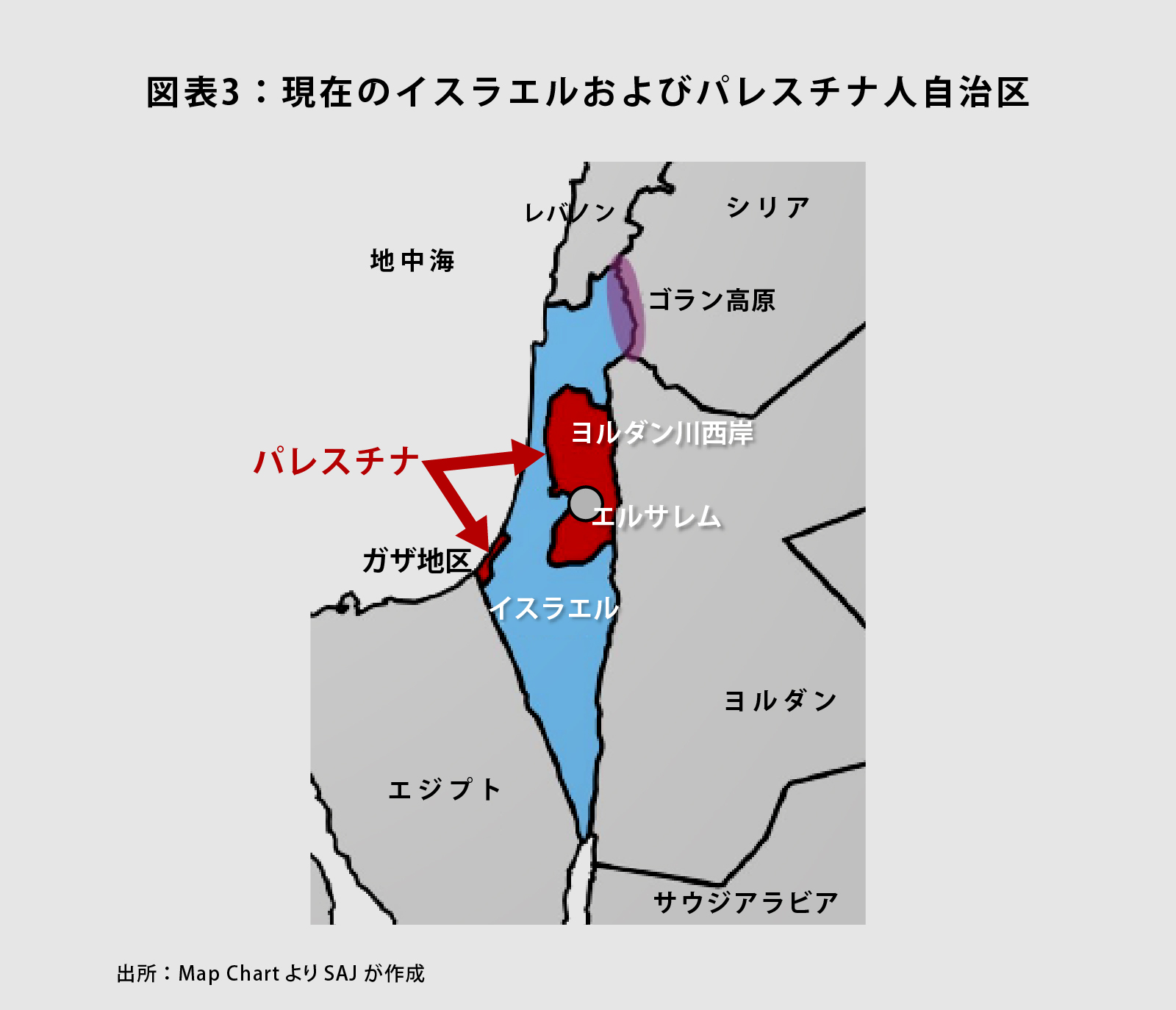

そしてそのエルサレム周辺の地域がパレスチナだ(図表1)。「パレスチナ人」とは、一般にパレスチナ地域に住むアラブ人のことである。

この地域にはユダヤ人が居住していたが、紀元70年9月、古代ローマ帝国のウェスパシアヌス帝の子であるティトゥスによってエルサレムが陥落した。エルサレム神殿は破壊され、住民は殺害され、もしくは奴隷として売られ、2000年に亘るユダヤ人の流浪の歴史が始まったとされている。

その後、アラブ・イスラム教徒による征服、十字軍のエルサレム王国建国、エジプトのアイユーブ朝、マムルーク朝による支配などを経て、16世紀以降、パレスチナはオスマントルコの領土となった。

19世紀に入ってオスマントルコが弱体化する一方、欧州における反ユダヤ感情の高まりを受け、ユダヤ人の間でパレスチナにおいて独自国家を建設するシオニズムが台頭する。ちなみに、“Sion”とはラテン語でエルサレム地方のことだ。ロシアやポーランドなどから迫害を受けたユダヤ人が入植を開始、ユダヤ系資本がパレスチナの肥沃な土地を買い上げたことが、アラブ人との最初の軋轢になった。

今も続く「3枚舌外交」の後遺症

1914年7月28日に第1次大戦が勃発すると、駐エジプト高等弁務官のヘンリー・マクマホンは、メッカの太守であるフセイン・イブン・アリーと書簡を交わし、1915年10月24日付けの手紙において、英国はオスマントルコへの反乱を条件にアラブ独立国家の樹立を支持・承認すると伝えた。『フセイン・マクマホン協定』だ。

一方、英国は、中東の専門家であるマーク・サイクスをフランスの外交官フランソワ・ジョルジュ=ピコと交渉させ、1916年5月16日、ロシアも含めた3か国で大戦後にオスマン帝国領土の分割を密約した『サイクス・ピコ協定』に署名した。

さらに、1917年11月2日、英国のアーサー・バルフォア外務大臣は、戦費調達のためシオニスト連盟会長であるロスチャイルド卿(男爵)で貴族院議員のウォルター・ロスチャイルドへ書簡を送り、英国政府がシオニズムを支持することを宣言している。

結局、第1次大戦に勝利した英仏両国により、パレスチナとヨルダンは英国、レバノンとシリアはフランスの委任統治領となった。『フセイン・マクマホン協定』、『サイクス・ピコ協定』、さらに『バルフォア宣言』は、英国の「三枚舌外交」と呼ばれ、パレスチナ問題に大きな禍根を残したと批判されている。

現代におけるイスラエルとアラブの対立の出発点は、7つの海を支配するとされた英国が自らの領土的野心を隠さないだけでなく、戦争に勝つためにユダヤ人、アラブ人に矛盾する約束をしたことが原点と言えるだろう。

第2次大戦後の1947年11月29日、国連総会はパレスチナに対する英国の委任統治を終了し、アラブ人とユダヤ人の2つの国家を創出、エルサレムを特別都市とする『パレスチナ分割決議』を賛成33か国、反対13か国、棄権10か国で採択した。英国は棄権している。

この案では、人口72万人のアラブ系住民に43%、5万6千人のユダヤ人に57%の土地が与えられることになった。移住により新国家におけるユダヤ人の人口が50万人に達するとされた上、そこに住んでいたアラブ人41万人もユダヤ人国家の国民になることが見込まれていたからだ。

この決議は、米欧においてユダヤ系住民が強い政治力を持っていたことに加え、ナチスによるホロコーストの記憶が生々しかったことも背景と言えるだろう。また、投票の際には、主にシオニスト側から国連加盟国に対し激しい工作があったようだ。米国のハリー・トルーマン大統領(当時)が「煩わしく迷惑だった」と語ったことが、外交官でカリフォルニア大学バークレー校の教授だったジョージ・レンツォウスキーの『米国の大統領と中東』に書き残されている。

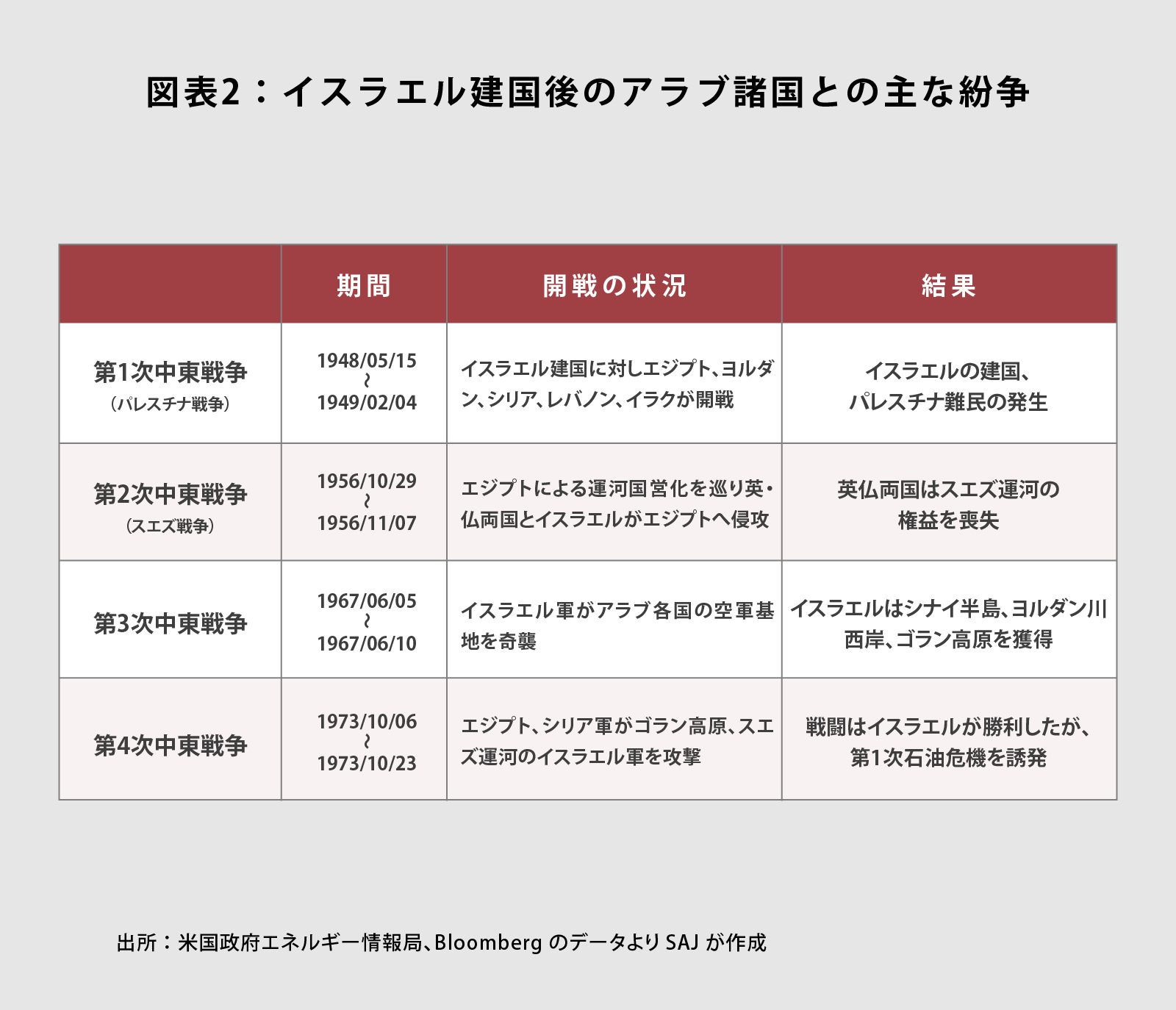

ただし、このパレスチナ分割に対して、元々、そこに住んでいたアラブ系住民だけでなく、アラブ諸国から強い反発が起ったのは当然と言える。1948年5月14日、イスラエルが建国を宣言したが、その翌日、エジプト、ヨルダン、シリア、レバノン、イラクのアラブ連合軍はイスラエルに対して攻撃を開始した。これが、第1次中東戦争である(図表2)。

この戦争において、パレスチナ地域のうち、旧エルサレム市街を含むヨルダン川西岸地区、ガザ地区を除きイスラエルが獲得、現在の国土を概ね確定させている。

その以降、イスラエルとアラブ諸国による中東戦争は第1次を含め4回に及んだ。ただし、1973年10月6日、ゴラン高原、スエズ運河に展開するイスラエル軍をエジプト、シリア連合軍が攻撃して第4次中東戦争が勃発して以降、イスラエルとアラブ諸国の大規模な戦争は起こっていない。

むしろ、1978年9月17日、米国大統領の山荘であるキャンプ・デービッドにおいて、ジミー・カーター大統領(当時)の仲介により、エジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナへム・ベギン首相は、第3次中東戦争でイスラエルが占領したシナイ半島の返還、平和条約締結協議の開始で一致した。1979年3月26日、両国は平和条約を締結、国交を正常化させている。また、2020年8月13日には、ドナルド・トランプ米国大統領の仲介により、UAEとイスラエルが国交正常化を宣言した。

アラブ主要国がイスラエルとの共存に動くなかで、収まらないのは置き去りにされた感のあるパレスチナのアラブ人だろう。

1993年8月20日、ノルウェーの仲介により、イスラエルのイツハク・ラビン首相とパレスチナ解放機構(PLO)のヤセル・アラファト議長の間で『暫定自治政府原則の宣言』(オスロ合意)が締結された。この合意の内容は、パレスチナはイスラエルを国家として、イスラエルはPLOをパレスチナ自治政府として相互に承認し、パレスチナ西岸において占領した地域からイスラエル軍が5年間に限り暫定的に撤退、その間にパレスチナの自治について協議するとのものだ。

しかしながら、PLOを主導したアラファト議長率いる政党『ファハタ』のイスラエルとの対話路線に反発、1987年12月に設立されたハマスは、2007年6月7日から7月15日におけるガザの戦いで勝利、ガザ地区に自治政府を樹立して実効支配した。

日本、米国、英国、EUなど多くの西側主要国はハマスをイスラム教テロ組織として認定している。

ちなみに、イスラエルの面積は22,072km2、人口は929万人だ(図表3)。合計特殊出生率は3.04に達し、人口を急速に拡大してきた。旧約聖書の「産めよ、増えよ、地に満ちよ」との教えに加え、国家として人口を国力と考えて来た政策が大きいだろう。

一方、パレスチナ自治区はヨルダン川西岸が5,655 km2で人口325万人、ガザ地区は365km2で人口222万人、計6,020km2で547万人に達している。狭い地域に押し込められた感が否めない。

さらに、ヨルダン川西岸については、約60%をイスラエル軍が実効支配しており、ユダヤ人入植者による実質的なイスラエル化が進んでいる。人口が急増するイスラエルは、入植によってその版図を着実に拡大させてきた。

今回のハマスによるイスラエルへの攻撃は、明らかなテロ行為であり、許されるものではない。ただし、パレスチナにおいてアラブ人がじり貧となるなか、主要アラブ諸国が進めつつあるイスラエルとの協調路線への反発があるとすれば、この問題を放置してきた国際社会にも重い責任があるだろう。

サウジアラビアは困惑している可能性が高い

率直な疑問は、ハマスがなぜこのタイミングでイスラエルへ侵攻したかである。

ゴラン高原とスエズ運河に展開するイスラエル軍をエジプト、シリアのアラブ連合軍が攻撃して始まった第4次中東戦争だが、開戦の1973年10月6日は個人、国家が懺悔するユダヤ教にとって最も神聖な日“Yom Kippur”(ヨム・キプール)、即ち「贖罪の日」だった。

今回、50年前との類似性を指摘する声がある。それは、攻撃が始まったのが1日違いであることに加え、7日が「律法の祭り」でやはりイスラエルの祝日だからだ。ただし、今年のヨム・キプールは9月25日だっただけでなく、パレスチナを取り巻く環境も50年前とは大きく変った。

第4次中東戦争は、序盤こそ不意を突かれたイスラエルが苦戦したものの、20日間の戦闘は最終的にイスラエルの勝利に終わっている。もっとも、アラブ側の本当の攻撃はそこから始まったと言えるだろう。

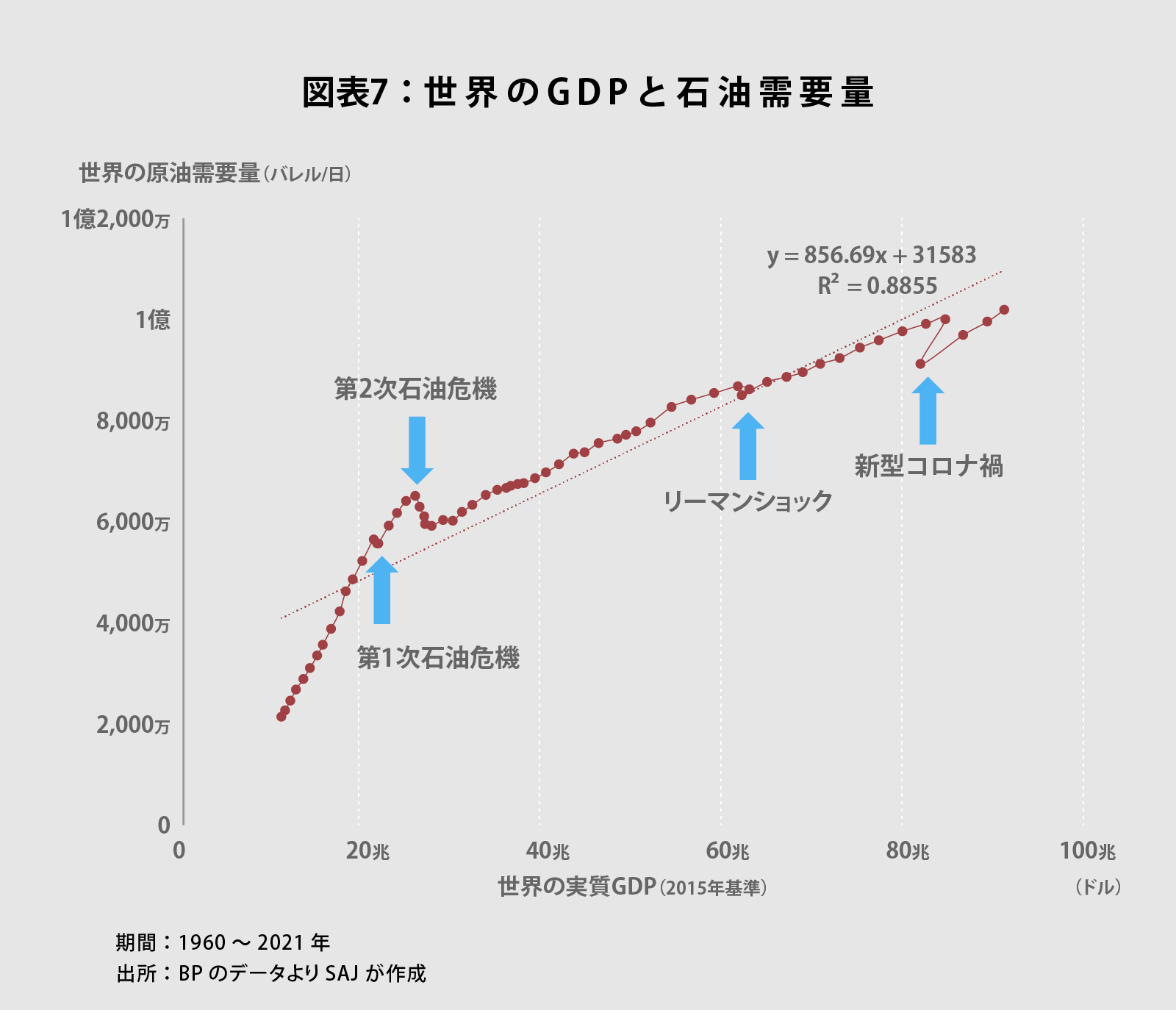

アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は、親イスラエル国として米国、オランダなどに石油禁輸措置を発動、連動して石油輸出国機構(OPEC)が原油の輸出価格を大幅に引き上げたのだ。これは、主要先進国の経済に大きな打撃を与え、申し上げるまでもなく『第1次石油危機』となった。

なお、イランがハマスに協力しているとの報道もあるが、同国はペルシャ人の国だ。同じイスラム教徒ではあるものの、アラブ主要国の多くにおいてスンニ派が多数を示すのに対し、イランは第4代正統カリフであるアリー・イブン・アビー・ターリブとその子孫のみが『イマーム』(指導者)になり得ると主張するシーア派を国教としてきた。

今年3月10日、中国の仲介でイランとサウジアラビアは7年ぶりの国交正常化で合意したものの、アラブ主要国とイランはむしろ長年に亘って緊張関係にあると言える。その象徴が1980年9月から1988年8月まで概ね8年に亘って続いたイラン・イラク戦争に他ならない。イスラム革命を遂げたイランをサダム・フセイン大統領率いるイラクが攻撃、米国やアラブ主要国は挙ってイラクを支援したのだ。それが、結果的にフセイン大統領を増長させ、1990年8月、クウェートに侵攻する背景となった。

何れにせよ、今回のハマスによる攻撃に関し、サウジアラビアやエジプト、UAEなどが積極的に支援する可能性は低いと考えられる。

むしろ、アラブ主要国側の立場に立って考えると、サウジアラビアはハマスの行為を迷惑と考えているのではないか。同国のムハンマド皇太子は、10日、パレスチナ自治区のマフムード・アッバス議長と電話で会談、パレスチナ側への支持を伝えたとサウジアラビア外務省が発表した。もっとも、米国などの仲介によって進めて来たイスラエルとの国交正常化が、少なくとも当面は難しくなったと見られ、サウジアラビアの外交・経済戦略には明らかにマイナスと言える。

長い目で見れば石油による収入に依存できなくなる同国にとって、産業における新たな成長分野を育成し、軍事費を抑制するのは極めて重要な課題だ。

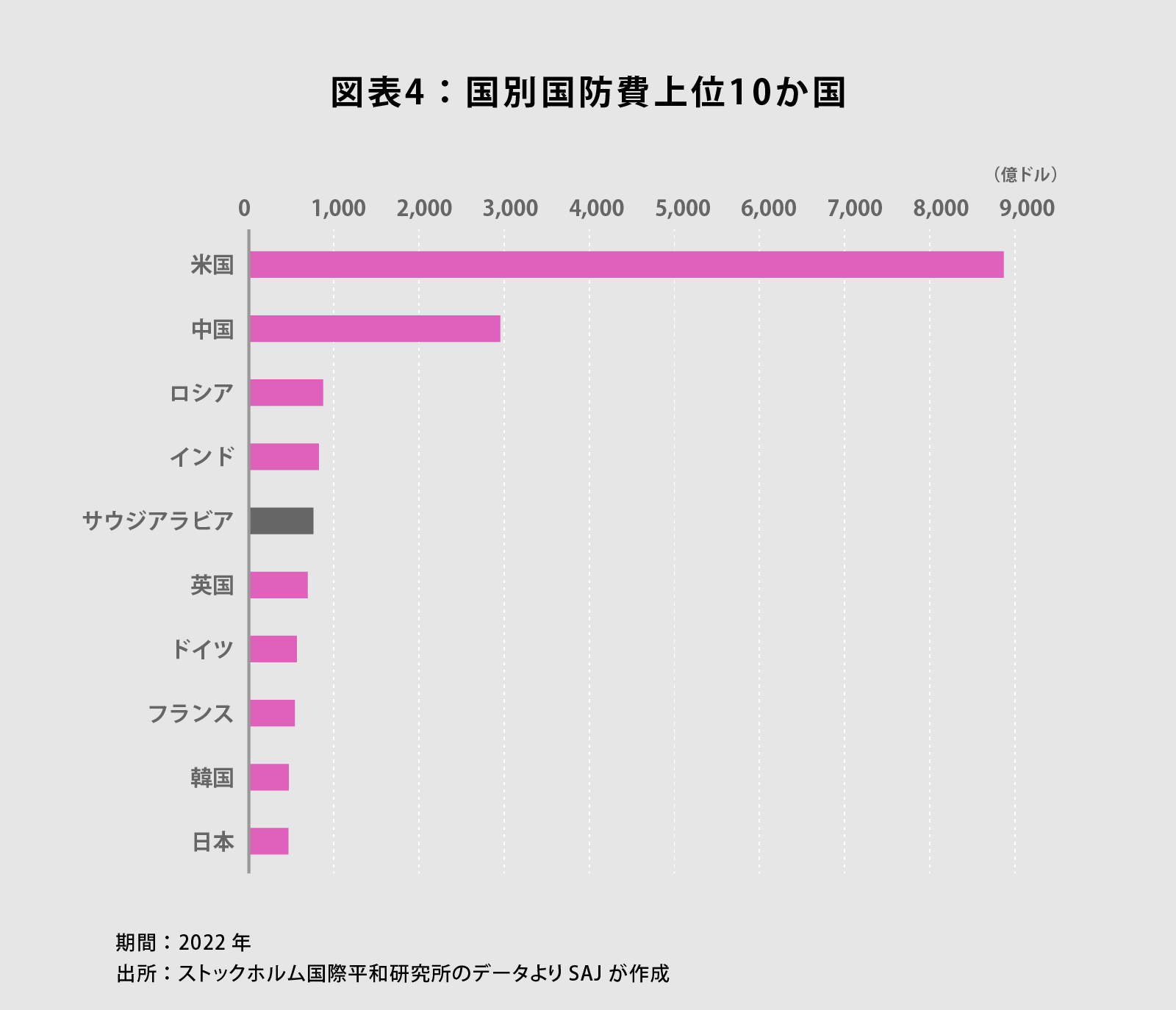

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)のデータによれば、昨年、サウジアラビアの国防予算は750億ドルで、米国、中国、ロシア、インドに続く世界第5位だった(図表4)。日本の防衛費の1.6倍だ。

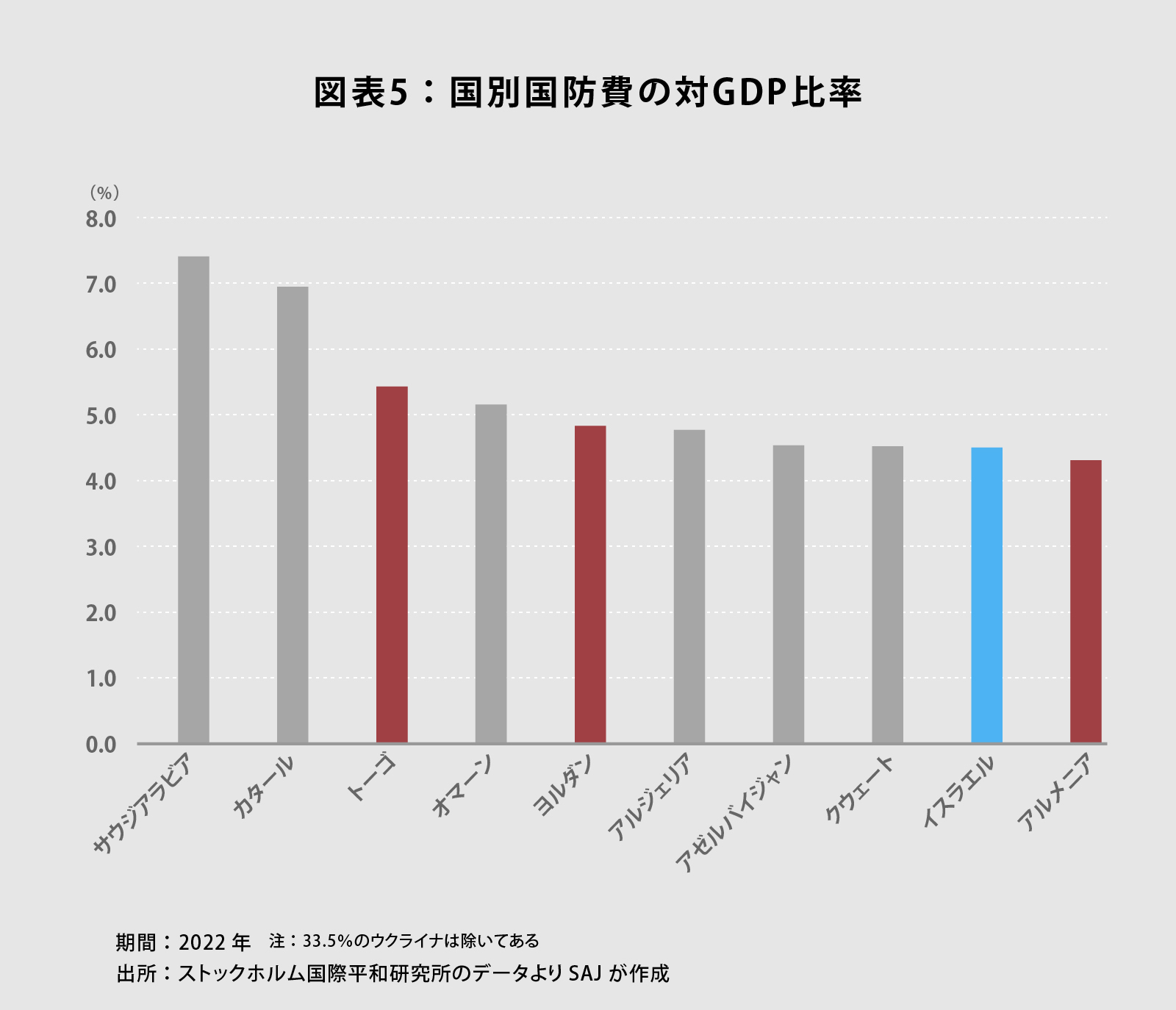

さらに、対GDP比率で見ると、戦時下にあるウクライナが断トツの33.5%だったのだが、それに次ぐのがサウジアラビアの7.4%だった(図表5)。クウェート、オマーン、アルジェリア、アゼルバイジャンなど、OPEC+のメンバーである産油国が上位10か国のうち6か国を占めている。

サウジアラビアが巨額の国防費を負担してきたのは、2つの理由があるのではないか。1つ目の理由は、中東地域は不安定化のリスクが大きいことだ。そして2つ目の理由は、原油で得た収入を米国などの軍事産業に還元することで、経済的に一方向ではなく、相互の関係を目指してきたのだろう。

他の産油国も事情は同じと考えられる。ただし、それは原油による巨額の収入が前提である。長期的な産業構造の転換を目指すに当たっては、イスラエルとの緊張を緩和すると同時に、同国のテクノロジーを積極的に取り込む選択肢を採らざるを得ないと推測される。

逆に言えば、それはハマスにとって極めて好ましくないシナリオだろう。パレスチナにおいて国家を得ることなく、置き去りにされる可能性があるからだ。

もちろん、イランにとっても、イスラエルとサウジアラビアなどアラブ主要国の関係が改善した場合、さらに孤立感が深まるだけでなく、安全保障上のリスクが一段と高まりかねない。それが、ハマスの背後にイランの存在を指摘する要因と言える。

もっとも、ガソリン価格の高止まりに難渋する米国のジョー・バイデン政権は、核開発に対して課してきたイランへの制裁の一部解除を検討し、同国による原油輸出を解禁する可能性が取り沙汰されていた。また、9月18日には、イランが長期にわたり収監してきた米国人5人を解放、米国はイランの資産60億ドル分の凍結を解除している。両国が歩み寄りの方向にあったことは間違いないだろう。

今回、仮にハマスの後ろ盾がイランとすれば、緊張緩和へ向けたシナリオは完全に消えざるを得ない。イランが本当にハマスの攻撃を直接的に支援しているのか、支援しているのであればどのような損得勘定をしたのか、それは今後の情報を待つ必要がある。仮にイランの直接的な関与が明らかになれば、それは中東情勢の混迷が一段と深まるリスクだ。

ただし、最近のイランの状況を考えると、その可能性が高いとは考え難い。事前に知っていた可能性はあるとしても、ハマスによるイスラエルへの攻撃に深く関わっていたとの見解には懐疑的な見方が多いだろう。

いずれにしても、イスラエルが虚をつかれた上、ハマスの攻撃が非常に秩序だっているのは間違いない。結果として、イスラエルは軍、そして民間人にも大きな被害を受けている。人質とされる100名以上のイスラエル人の安否も心配だ。

昨年の総選挙で勝利、12月29日に政権を奪還したベンヤミン・ネタニヤフ首相は、自らのスキャンダルやそれに伴う司法制度改革で窮地にあったものの、国家の非常事態に際して野党を加え挙国一致内閣の発足に漕ぎ着けた。ただし、ハマスの勢力を迅速に駆逐できなければ、無防備に攻撃を受けた失策による政治的な打撃はかなり大きなものになるだろう。一方、ガザ地区への侵攻で無垢のパレスチナ人が数多く犠牲になった場合、国際世論の批判に晒されることになるのではないか。

原油価格への影響が限定的な理由

10月7日のハマスによる攻撃を受けて、原油市況は不安定になった。しかしながら、冷静に考えれば、今回のハマスによる攻撃が原油市況に与える影響は、今のところ限定的と言って良いだろう。

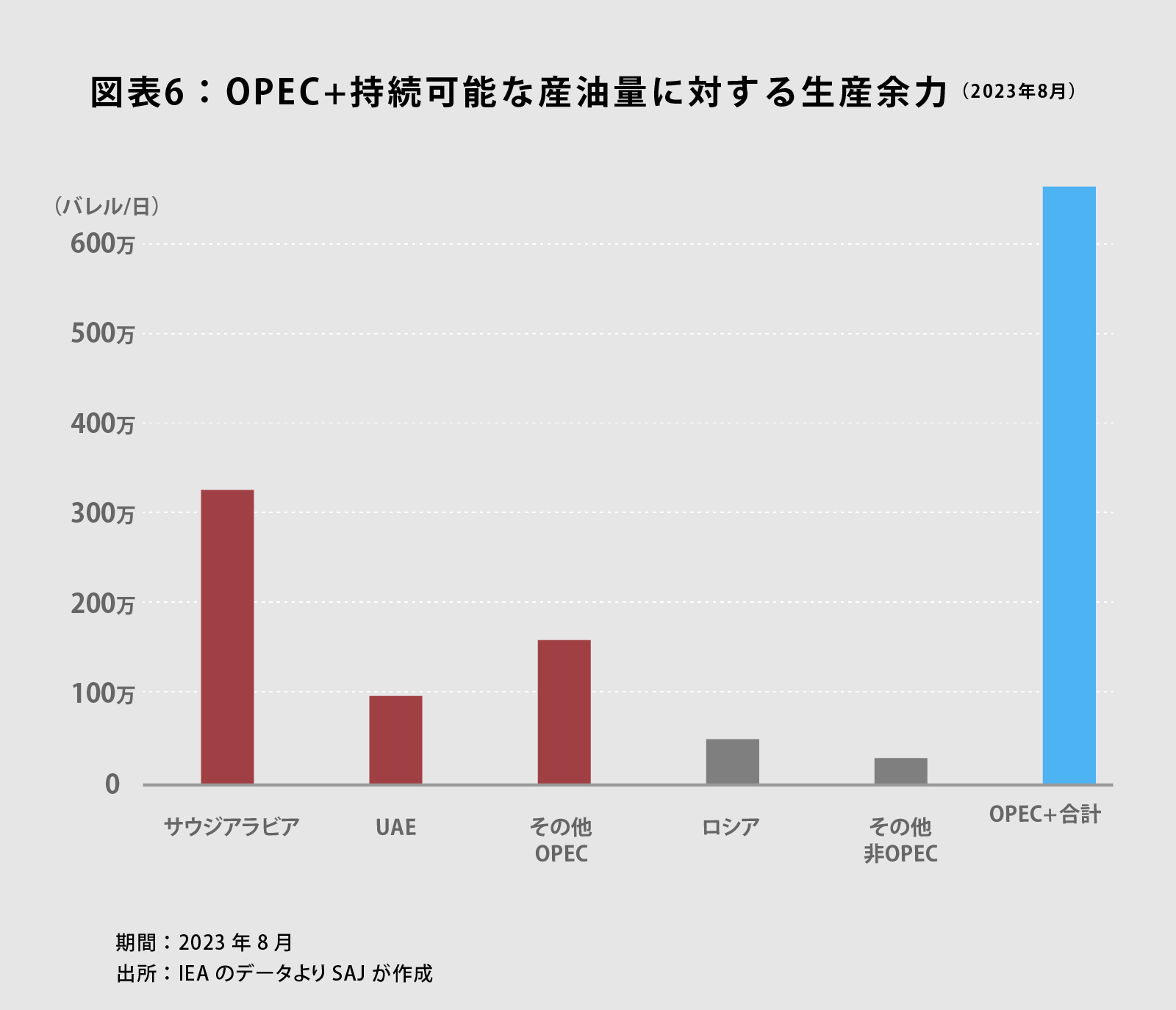

国際エネルギー機関(IEA)によれば、今年8月、サウジアラビアの産油量は日量900万バレルだった。これは、OPEC+の生産割当量を150万バレル下回るだけでなく、同国の持続可能な生産水準との乖離が330万バレルに達していることを意味する(図表6)。つまり、サウジアラビア1国で、日本の消費量に匹敵する程度の増産余力があるわけだ。

サウジアラビアは、OPEC+の結束による価格の維持を重視、自国の生産量を調整して需給関係の安定を図ってきた。従って、原油価格が下落歩調となれば、さらなる減産を行う可能性は否定できない。一方、需要国の代替エネルギーへのシフトを抑止する意味で、価格の急騰には増産で対応するのではないか。

主要国がこぞって2050年、遅くても2060年までのカーボンニュートラルを宣言するなか、原油の需要は長期的には先細りが予想される。結果として、新規投資は抑制され、今後10~20年間、余力のある既存の供給者は残余者利得を得る可能性が強まった。

サウジアラビアとしては、供給調整により石油価格をじり高として、最大限、その残余者利得を享受する戦略と見られる。

1973年の第1次石油危機は、1960年代の高度経済成長期を経て、需要の伸びが極めて速いスピードで進んでいた局面だったからこそ、価格の急騰を通じて世界経済に大きな打撃を与えた(図表7)。当時は省エネ技術も確立されていない状況であり、需要国には高騰した価格を受け入れざるを得なかったと言える。

それは、今とは全く異なる環境である。

過去の中東戦争を見る限り、イスラエルは戦端当初は苦戦しても、早い段階で態勢を建て直し、戦闘自体には勝利してきた。イスラエル軍との戦いを繰り返してきたハマスは、それを十分に熟知しているはずだ。だからこそ、イスラエル領内から人を連れ去り、条件闘争に備えているのではないか。

ただし、どこまで勝算があって、敢えてこのタイミングで戦端を開いたのかはよく分からないことも事実だ。常識的に考えれば、福岡市の面積と同程度の狭いガザ地区に押し込められて包囲され、兵站線を断ち切られた場合、時間の経過と共に戦闘力を失うことが予想される。

既にイスラエルは30万人の予備役を招集、ガザ地区への侵攻準備が進んでいると報じられた。バイデン大統領など西側諸国の首脳は、ハマスを厳しく批判し、イスラエルによる自衛のための軍事力行使は容認しているものの、ガザ地区におけるパレスチナ人の大きな被害やイスラエルによるガザの占領は認めていない。

つまり、イスラエルはパレスチナ人の打撃を最小限としつつ、ハマスによるガザ地区の実効支配を阻止し、パレスチナ自治政府による統治へ誘導する必要がある。ゲリラ・テロ組織を相手に短期間でそうした成果を挙げるのは極めて難しい戦いになることが想定され、それこそが今回のハマスの狙いであった可能性もある。

今回の新たな戦争が世界経済に大きな打撃を与える可能性は今のところ大きくないと考えて良いだろう。大きな生産余力も持つサウジアラビアなど中東の有力産油国が、原油価格の急騰を望んでいないからだ。これは、50年前との根本的な違いだろう。

ただし、英国の3枚舌外交に始まり、戦後の強引なイスラエルの建国など、米欧有力国がパレスチナ人を置き去りにしてきたツケが、今回の件の根本的な要因に他ならない。中東を真の安定に導くには、国際社会によりイスラエルとパレスチナ国家の両立へのシナリオを再構築する必要があるのではないか。

また、10月7日のハマスによるイスラエルへの攻撃を受け、米欧主要国が一斉にハマスを批判したのに対し、日本政府は明らかに対応が遅れた。岸田文雄首相がハマスを批判したのは8日15時58分、X(旧ツイッター)における政府、首相官邸の公式アカウントではなく、同首相の個人アカウントからのつぶやきだ。原油の調達を中東に依存しているなかで、アラブ諸国の反応を見極め、反発を受け難くする工夫だったのかもしれない。

しかしながら、G7の議長国としては、残念な意思表示であったと言える。エネルギー自給率の低さが、日本政府による鈍い反応の背景だったとすれば、日本の外交力の弱点を示す結果になったのではないか。