Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science.

(正義、秩序、公平な方法でエネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を進め、科学に沿って2050年までにネットゼロを達成するために、この重要な10年間の行動を加速する。)

第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)は、『最初の地球規模の見直しに関する成果』と題した合意文書を発表、予定より23時間遅れて13日に閉会した。

産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催され、議長がスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相であったことから、当初、この会議に関してはかなり懐疑的な見方が強かったと言える。『不都合な真実』でノーベル平和賞を受賞した米国のアルバート・ゴア元副大統領は、UAEが議長国であることを「馬鹿げている」と批判していた。

アル・ジャベール氏は形の上でUAEの大臣ではあるものの、本業は国営アブダビ石油会社のCEOであり、化石燃料を守る立場と見られても止むを得ないだろう。

しかしながら、この合意文書が発表されると、13日付けフィナンシャルタイムズ(電子版)が“Countries reach ‘historic’ COP28 deal to transition from fossil fuels(参加国は化石燃料からの移行に関しCOP28で「歴史的な」合意を達成)”と評価を一変させている。

当初、合意案には化石燃料からの“phaseout(脱却)”が盛り込まれていた。これにはサウジアラビアなど化石燃料の産出国が異議を唱えて“phaseout”の表現が消えた段階で、COP28の成果にはかなりの懸念が生じたことは間違いない。もっとも、最終合意案には“transition away(移行を進める)”との表現が盛り込まれ、COPの歴史で初めて化石燃料へ明確な言及がなされたのだった。

12月14日付けの日本経済新聞が「化石燃料『廃止』消える 中東反対、妥協の色濃く COP28成果文書 実効性は見通せず」と批判していた通り、今回のCOPの結果が全面的に支持されているわけではないだろう。しかしながら、脱化石燃料へ向けた方向性を示したことで、「歴史的」との表現は間違っていないのではないか。会議をまとめたアル・ジャベール産業・先端技術相への評価も一変した。

COP29はアゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まっている。同国は旧ソ連を構成するが、ナゴルノ・カラバフの領有を巡りアルメニアを支援するロシアとは一線を画してきた。実はカスピ海沿岸の油田による石油収入で経済を支えて来た産油国でもある。第2のスルタン・アル・ジャベールが登場するか、注目されるところだろう。

対立が解けない先進国 vs 新興国・途上国

2015年にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の後継として『パリ協定』が採択された。気候変動枠組条約に加盟した196か国全てが参加したこの条約は、産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。

さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26において、パリ協定から一歩踏み込んで「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決まった。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロ、即ちカーボンニュートラルの達成が必要とされている。

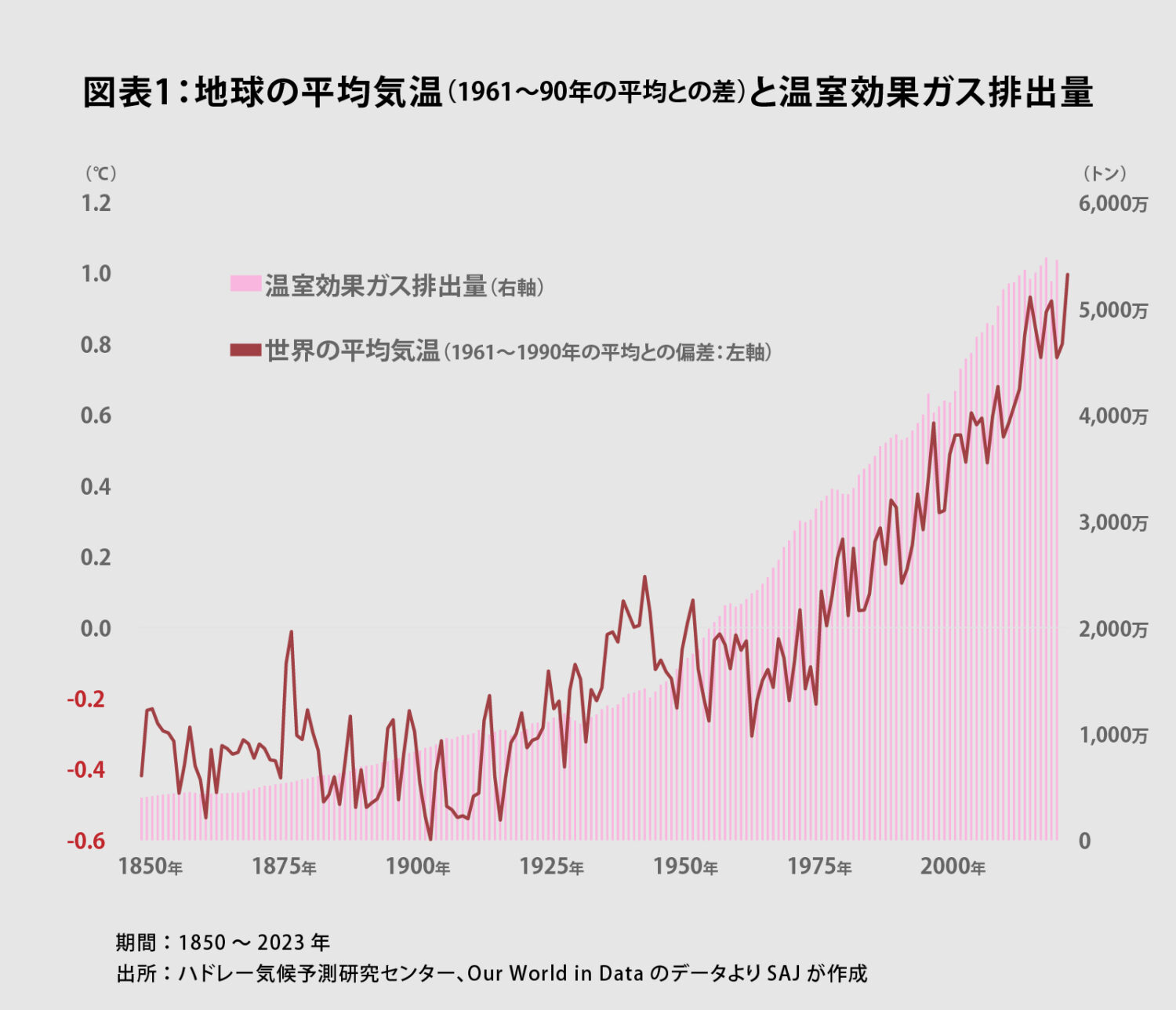

世界の先陣を切った英国の産業革命の時期は、一般に1760年代から1830年代と定義されているだろう。英国のハドレー気候予測研究センターによれば、1961~1990年までの30年間を基準とした場合、信頼できるデータのある1850~99年までの平均はそれを0.36℃下回っていた(図表1)。一方、2004~2023年までの30年間だと、基準値を0.71℃上回っている。

つまり、既に産業革命期から1.07℃の上昇となったわけだ。世界的に高温となった今年の場合、現時点での推計値で19世紀後半の平均を1.36℃上回っており、1.5℃は目前に迫っている。世界的に大規模な天災が頻発し、かなり危機感の強い状況でCOP28が開催されたことは間違いない。

ちなみに、COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年に、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。

昨年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)では、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」とした上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」と結論している。

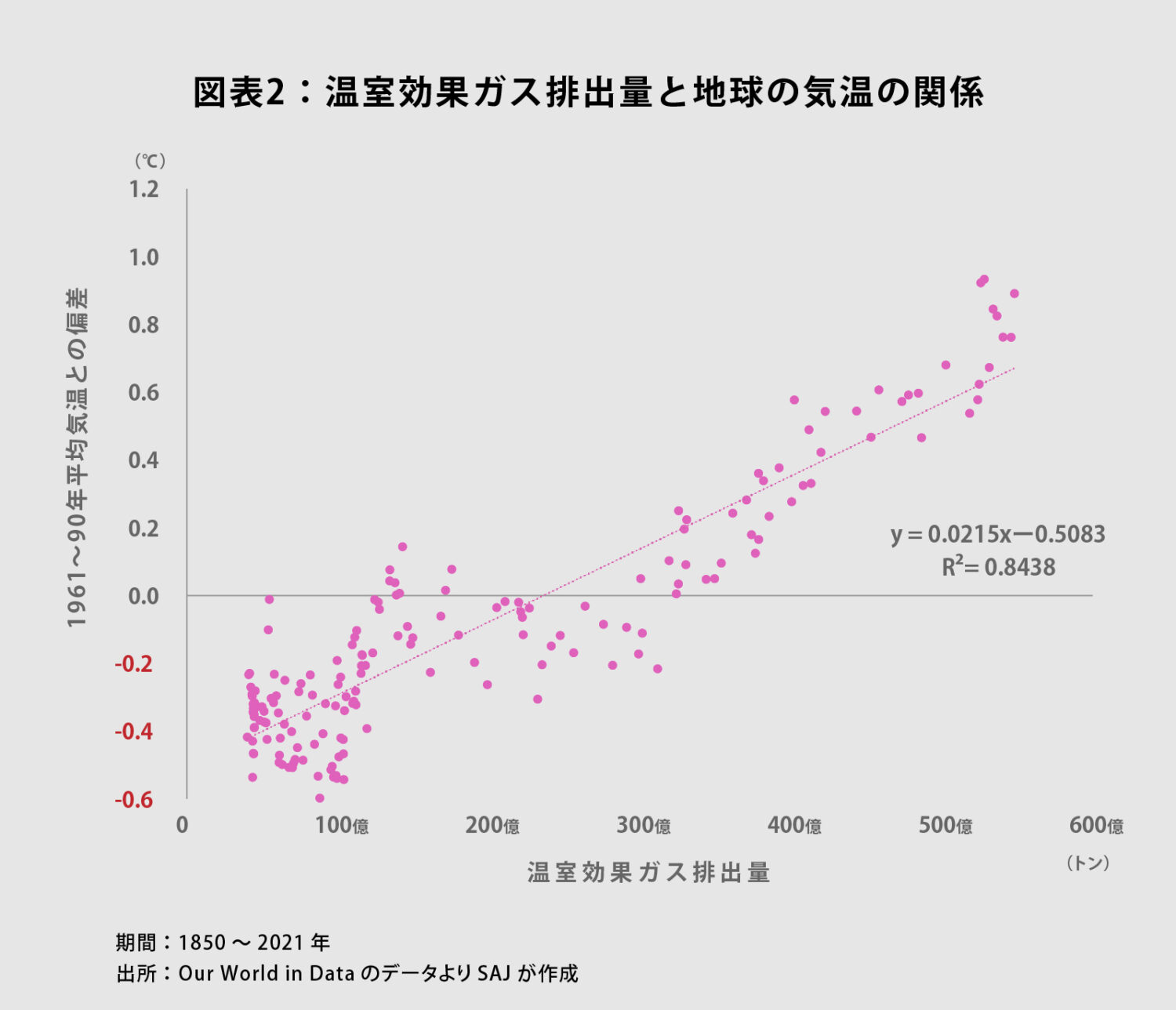

少なくとも1850年以降の170年間、急速に増加した温室効果ガス排出量に連動して、世界の気温は上昇した(図表2)。

温室効果ガス排出量の削減に関しては、米国のドナルド・トランプ前大統領やブラジルのジャイール・ボルソナロ前大統領など例外的な政治家を除けば、既に世界のコンセンサスと言えるだろう。

問題は誰が温室効果ガスを削減し、誰がそのコストを負担するかである。

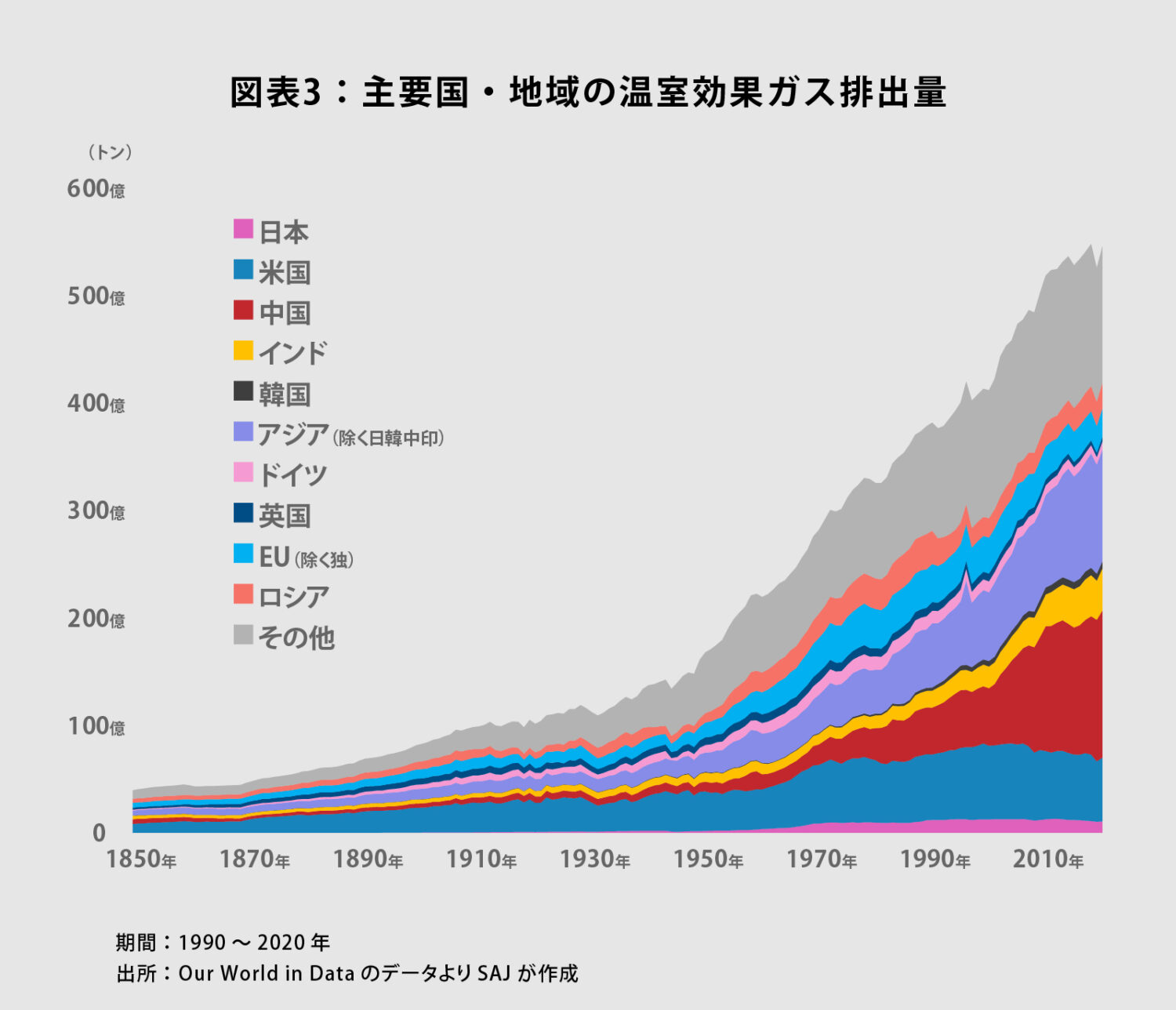

直近20年間を見ると、世界の温室効果ガスの排出量の増加率は年1.4%であり、なかでも中国は同4.8%、インドも同3.3%に達した(図表3)。一方、日本は▲0.8%、米国▲0.7%、ドイツ▲1.5%、ドイツを除くEUは▲1.2%だ。

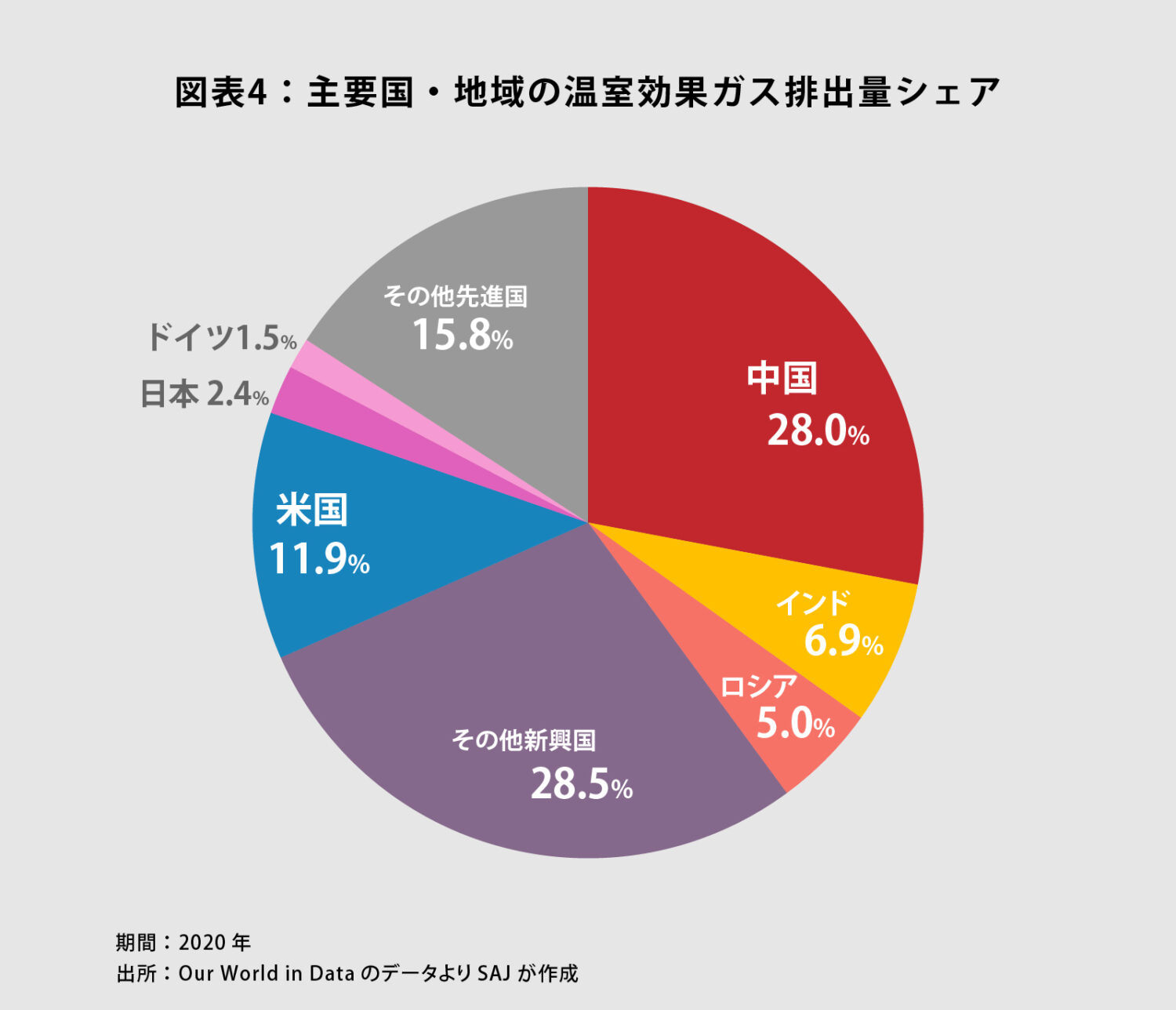

新興国の排出量が急速に伸びているのに対し、先進国は軒並み抑制を実現してきた。結果として、2021年における世界の排出量では、中国が28.0%を占め、新興国・途上国全体で68.5%と3分の2を超えている(図表4)。

2001年3月28日、米国のジョージ・ブッシュ大統領(当時)は、京都議定書から離脱する意向を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長力を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと──の2点が理由だ。

また、パリ協定についても、2017年6月1日、米国のドナルド・トランプ大統領(当時)が離脱を表明した。同前大統領は地球温暖化そのものに懐疑的だったが、やはり中国が排出量を急速に増加させるなかで、米国の産業が不利益を被りかねない状況を指摘したのである。

もっとも、米国はジョー・バイデン大統領が就任して直後の2021年2月19日、正式にパリ協定へ復帰した。

一方、1970年時点での排出量のシェアを振り返ると、中国6.5%、インド3.4%に対し、米国19.7%、ドイツ4.4%、日本3.2%とかなり足下とは異なる。従って、産業革命以降、温室効果ガスを大量に排出して豊かになった先進国が、資金と技術を供与すべきと新興国・途上国は主張している。この点が、先進国と新興国・途上国の大きな対立点となり、COPの議論は集約が難しくなった。

昨年のCOP27でもこの対立が最大の論点であり、干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」に対し、最終段階で辛うじて合意が成立、新興国・途上国が求めていた基金の創設が決まった。新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれている。

議論が集約したとは言えないものの、12月1、2日のCOP28首脳級会合では、加盟国から総額約4億ドルの資金拠出の申し出があった。もっとも、それは途上国を納得させ、温室効果ガスの排出抑制を達成するのに十分な規模とは到底言えないだろう。また、今回の首脳級会合には、世界最大の排出国である中国の習近平国家主席は姿を見せず、パレスチナ問題を理由に米国のバイデン大統領も出席していない。

そうしたなか、岸田文雄首相は、1日、首脳級会合で短い演説を行い、「排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」と明言した。それでも、脱石炭の年限を明らかにしなかったことに加え、「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組みの下で各国との協働を進め」、石炭火力発電所について「各国の事情に応じたそれぞれのネットゼロへの道筋の中で取り組まれるべき」と述べたことで、世界のNGOが参加する『気候行動ネットワーク』より恒例の「化石賞」を受賞している。

同じく石炭・褐炭を依然として活用しているドイツが高く評価されているのに対し、日本への酷評が続くのは、情報発信力の問題が大きいだろう。

再確認された原子力の役割

今回のCOP28において、温暖化対策の主役の1つとして改めて脚光を浴びつつあるのは原子力ではないか。12月2日、ドバイにおいて、“Declaration Recognizes the Key Role of Nuclear Energy in Keeping Within Reach the Goal of Limiting Temperature Rise to 1.5 Degrees Celsius(気温を1.5度上昇に止める目標へ到達するための原子力の重要な役割を認識する宣言)”が22の有志国により採択された。

米国が発案したこの宣言に参加したのは、日本、フランス、韓国、オランダ、英国などだ。2050年までに原子力発電の設備容量を2020年比で3倍とすることに加え、小型モジュール炉(SMR)の開発加速や原子力を活用した水素の製造などが盛り込まれた。

2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、国際的に厳しい見方が拡大していたが、温室効果ガス排出抑止と経済成長の両立に向けた現実的な解決策として、原子力が見直されつつあると言えるだろう。

日本を含む多くの国が2021年秋に英国のグラスゴーで開催されたCOP26において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言した。世界な異常気象により大規模災害が頻発したことに加え、この年の1月20日、米国で温暖化問題を重視するジョー・バイデン大統領が就任したことも大きかったと言える。

カーボンニュートラルを実現する現実的な方法としては、EVに象徴されるように末端のエネルギー供給を電力とした上で、発電時に化石燃料を使わず、化石燃料の利用が止むを得ない場合は森林(植林)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・地中貯留)により吸収することが主流になると見られる。また、水素の活用、即ち燃料電池として発電するか、直接、もしくはアンモニアを生成して燃やして発電するか、これも中長期的な課題に他ならない。

カーボンフリーの発電方法として、再生可能エネルギーが主役であることは万人の認めるところだろう。

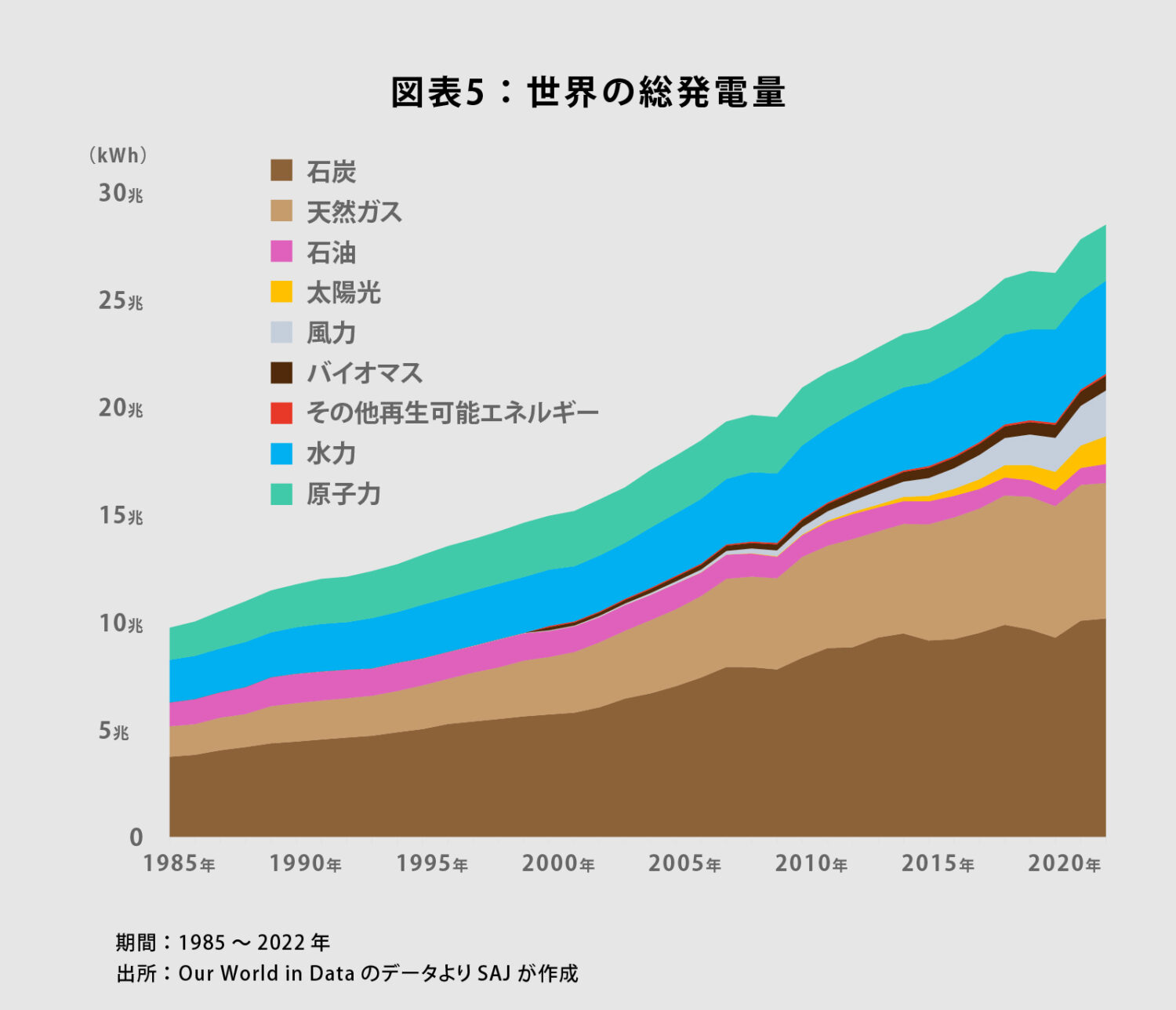

2022年までの20年間で見ると、世界の総発電量は年率3.0%のペースで増加した(図表5)。太陽光、風力、バイオマス、その他の再生可能エネルギーは年率14.8%で伸びており、総発電量に占めるシェアは2002年の1.7%が2022年には14.7%になっている。

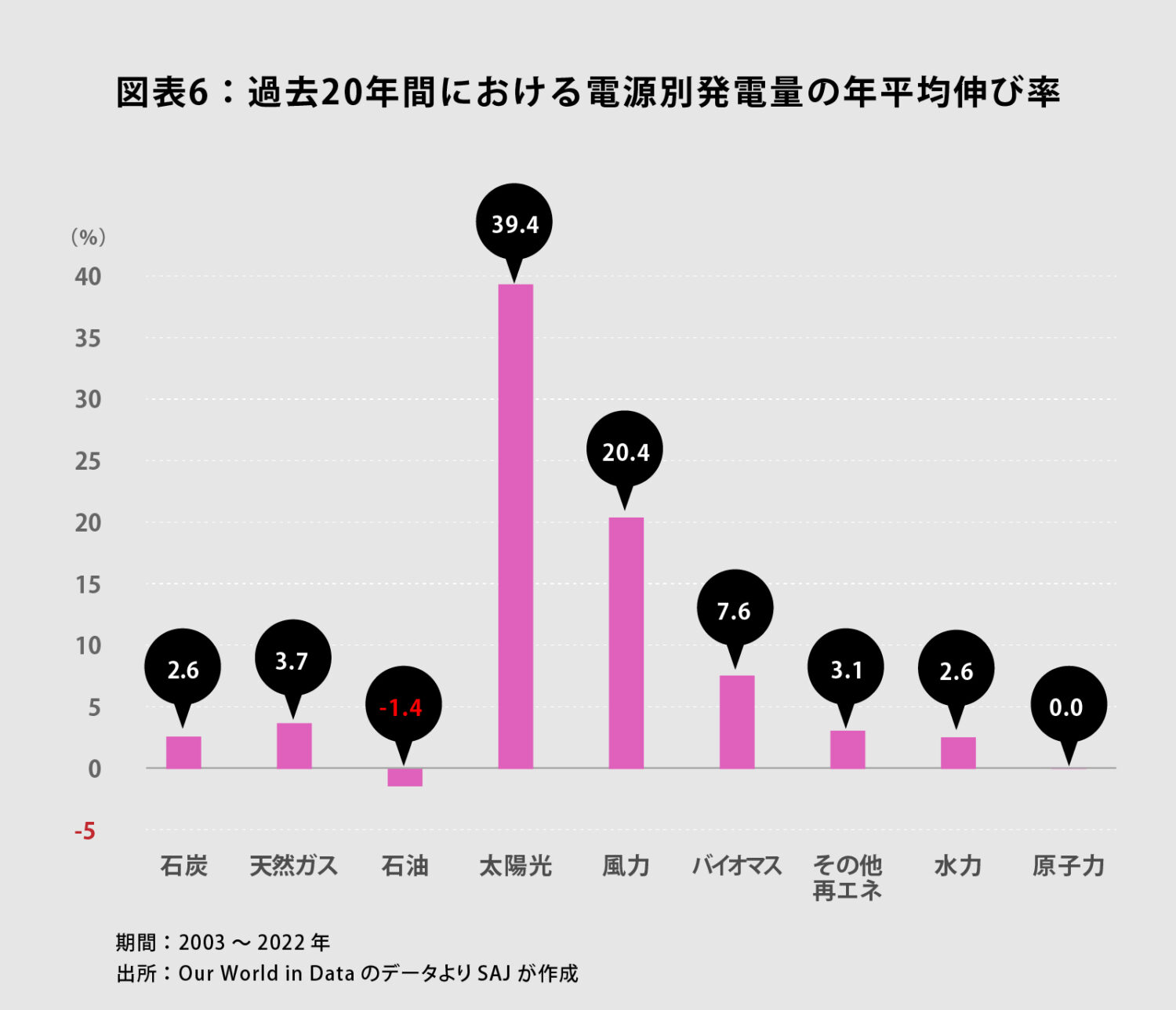

この間、太陽光は年率39.4%、風量も同20.4%の高い成長率を記録した(図表6)。

一方、当該20年間では、原子力による発電量は横ばいになっている。2011年3月の東日本大震災を原因とする福島第一原子力発電所の事故は、日本国内だけでなく、世界の原子力に大きな影響を与えてしまった。

安全性を向上させるためのコストが急増、米国では原子炉の建設計画が相次いで白紙になった。今年4月にはドイツが原子力発電から脱却したが、これは福島第一の事故直後の2011年6月8日、アンゲラ・メルケル首相(当時)が稼働していた原子炉17基の段階的廃炉を決めたことが背景だ。結果として、脱化石燃料を実現する上で原子力は主役の座を降り、再エネの拡大が国際社会の大きな課題とされた。

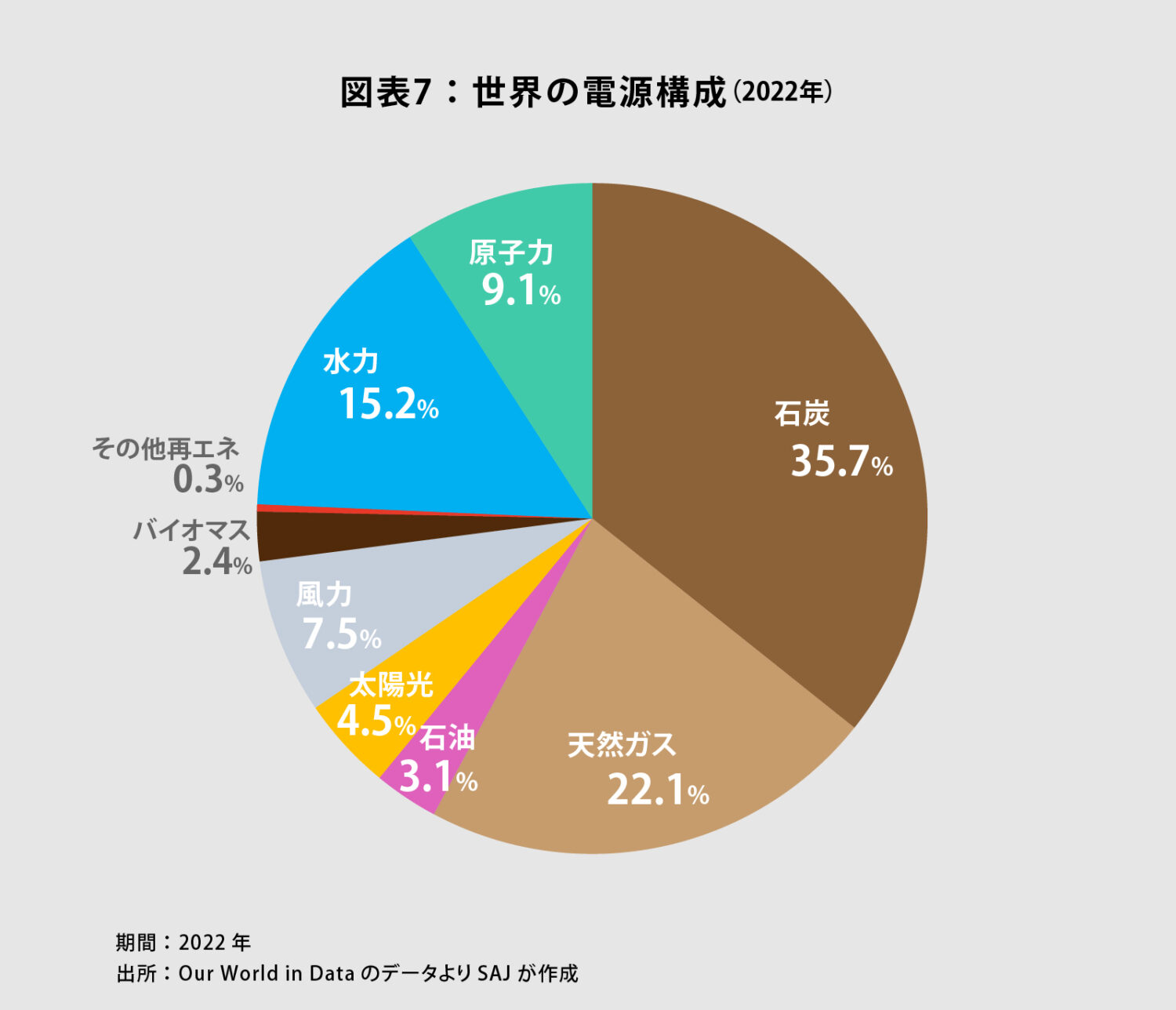

もっとも、2022年の段階で、世界の総発電量の35.7%を石炭火力、22.1%をガス火力が担っている(図表7)。

そうしたなか、EVの普及、そしてIT化を強化する上でのデータセンターなどへのニーズを考えれば、省エネ化が進むとしても、世界の電力需要は趨勢的に伸びる可能性が強まった。一方で脱化石燃料化を進め、同時に電力需要の拡大への対応を迫られるなか、再生可能エネルギーだけでは限界があることは明らかだろう。

また、化石燃料のなかでは最も温室効果ガス排出量が少ない天然ガスは、カーボンニュートラルへ向けた重要なカードの1枚だったと言える。しかしながら、最大の供給国であるロシアが2022年2月にウクライナへ侵攻、西側諸国にとり調達のハードルは確実に上がった。

バルト海の海底に敷設したパイプライン、『ノルドストリーム』、『ノルドストリーム2』を活用したロシア産天然ガスの調達を脱原子力、脱石炭の代替と想定してきたドイツにとり、ウクライナ戦争は極めて大きな誤算ではないか。ドイツの電気料金は高騰し、家計、企業の重い負担となっている。

COP28が開催されているドバイにおいて、2日、22か国が原子力の役割を再認識する宣言を採択したのは、再エネと共に原子力の活用を拡大しない限り、カーボンニュートラルと電力供給の拡大の両方のニーズを満たすことが困難との現実的な認識があるだろう。

背景にある先行する中国への危機感

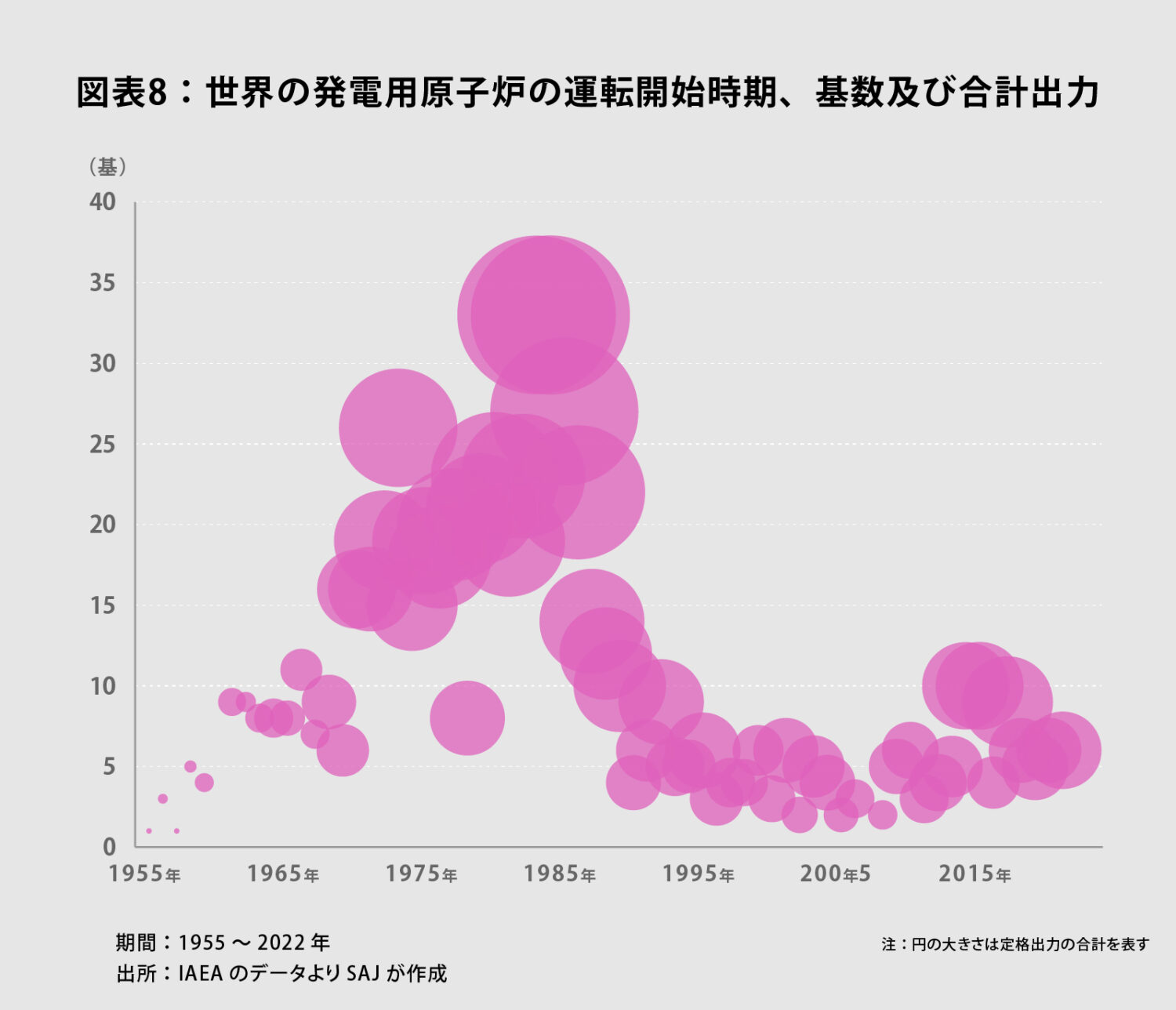

世界最初の発電用原子炉が稼働したのは、1954年6月27日、旧ソ連のオブニンスク発電所だった。国際原子力機関(IAEA)によれば、それ以降、632基が運転を開始し、現在は412基が稼働している(図表8)。

稼働時期別に見ると、1984、85年の33基がこれまでのピークだった。1960年代に先進国が高度経済成長期を迎えてエネルギー消費量が急拡大したことに加え、1973~75年の第1次石油危機が各国に原子力の平和利用を迫ったのだ。

しかしながら、1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ(チョルノービリ)原子力発電所の事故が起こり、1990年代に入って原油、天然ガスなど化石燃料価格が低位安定化したことから、発電用原子炉の建設ラッシュも一段落した。

このところ、原子炉の稼働がやや増える傾向にあるのは、中国が牽引しているからだ。同国では、2015年以降に商業運転を開始した炉が33基に達した。この間、世界で稼働した発電用原子炉は56基なので、その58.9%を中国が占めていることになる。

人口が14億人を超える中国では、経済成長に伴い電力需要が急増している上、温室効果ガスの排出量削減が喫緊の課題として浮上した。中国広核集団(CGN)と中国核工業集団(CNNC)が共同で第3世代の加圧水型原子炉(PWR)『華龍一号』を開発、これまで3基が商業運転を開始している。

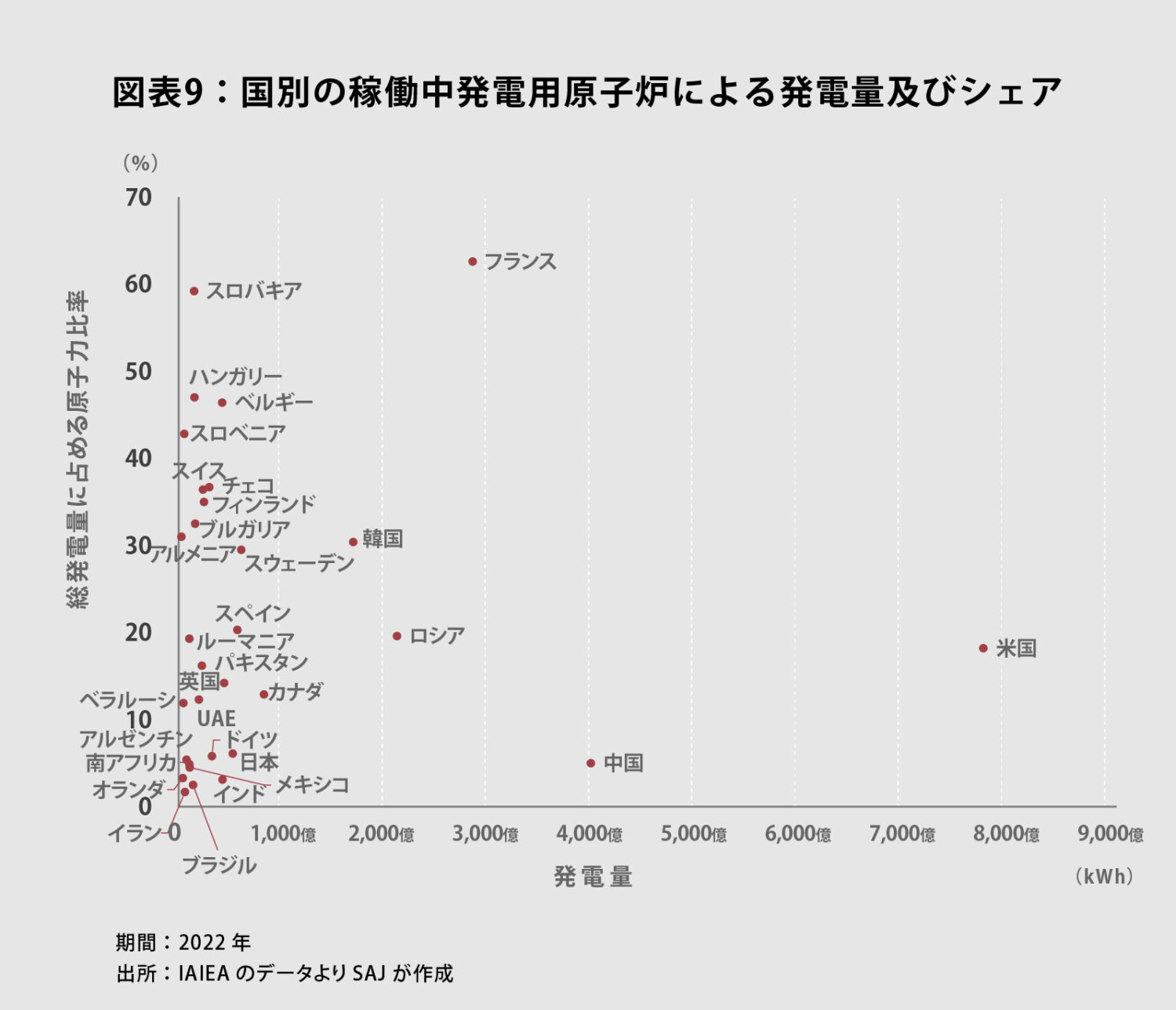

国家的な原子力シフトへの努力により、2022年の原子力による発電量は3,954億kWhに達し、発電量ベースではフランスを追い越し、米国に次ぐ世界第2位の原子力大国となった。もっとも、総発電量に占める原子力の比率はまだ5.0%に過ぎない(図表9)。

習近平政権は、さらに原子力に注力し、これまでの発電の主流であった石炭火力のウェートを低下させる方針を示している。

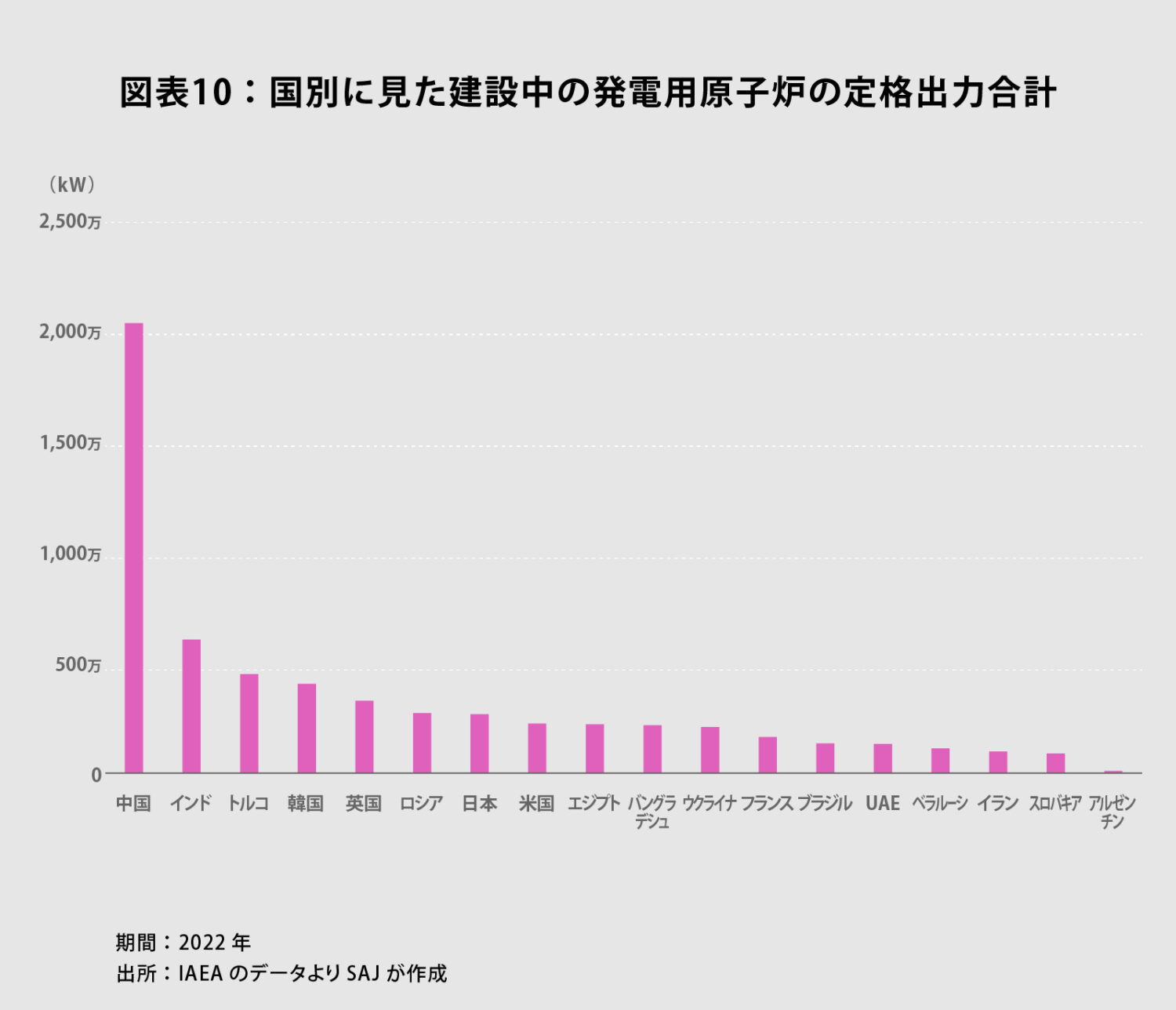

現在、世界で建設中の発電用原子炉は58基だが、うち20基が中国だ(図表10)。

中国は国内での実績をテコに外国への売り込みも強化、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2基が運転している他、アルゼンチンでも受注契約に至った。

22か国による原子力強化の宣言は、米国、日本、フランス、英国、韓国などが牽引しており、中国は加わっていない。2050年までに原子力発電の設備容量を3倍に引き上げる野心的な目標は、電力需要拡大下でカーボンニュートラルを達成することに加え、国際的な原子力商戦における中国との競争を意識していると言えるだろう。

いずれにしても、カーボンニュートラルを達成する上での主役は、再エネと原子力、それに水素(アンモニア)となることが確実な情勢だ。

第7次エネ基へ向けて

福島第一原子力発電所の事故は、原子力に大きな教訓を残した。この事故で人生が変わってしまった方、未だに故郷へ帰還できない方も少なくない。その事実を忘れてはならないだろう。

その上で、国際社会は、現実的な選択肢として再び原子力をカーボンニュートラルの中核に据えようとしている。

日本国内においても、福島第一からの処理水の海洋放出が始まり、長期に亘る廃炉計画は1つの節目を迎えた。

また、原子力規制委員会は、福島第一の事故の当事者である東京電力が保有、運営する柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関し、規制基準に則って運転禁止命令の解除へ向けたプロセスを進めている模様だ。規制委員会が正式に運転禁止命令を解除した場合、そこから先は政治の分野となるだろう。

柏崎刈羽6、7号機の再稼働は、日本の原子力発電にとって大きな転機となり得る。次のステップは、廃炉が決まった原子炉のリプレースに他ならない。

多様な目標を打ち上げるものの、具体策の決定が遅いと批判される岸田政権だが、原子力関係に関しては、思い切った判断を下してきた。COP28は、岸田政権のエネルギー政策が国際社会の潮流に沿ったものであることを示したと言える。

2024年は『第7次エネルギー基本計画』策定の年だ。地球温暖化抑止へ向け、政治がさらに一歩、二歩、前に踏み込むことに期待したい。