4月19日付けの毎日新聞に『地の利活用「脱石炭」』との記事があった。「第2次世界大戦後、ともに工業国としての地位を築いてきたドイツと日本。ところが、電力を巡っては大きく異なる道を歩んでいる」との書出で、ドイツが脱原発に加えて石炭火力からの脱却を目指していることを取り上げている。結論としては、石炭から脱却できない日本のエネルギー事情を厳しく批判する内容だ。

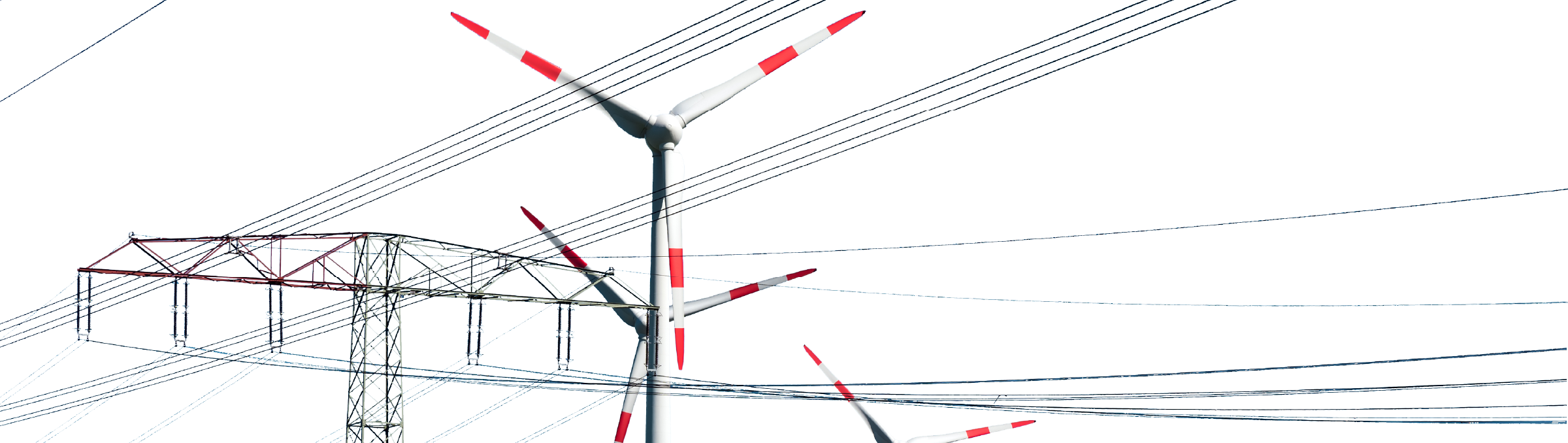

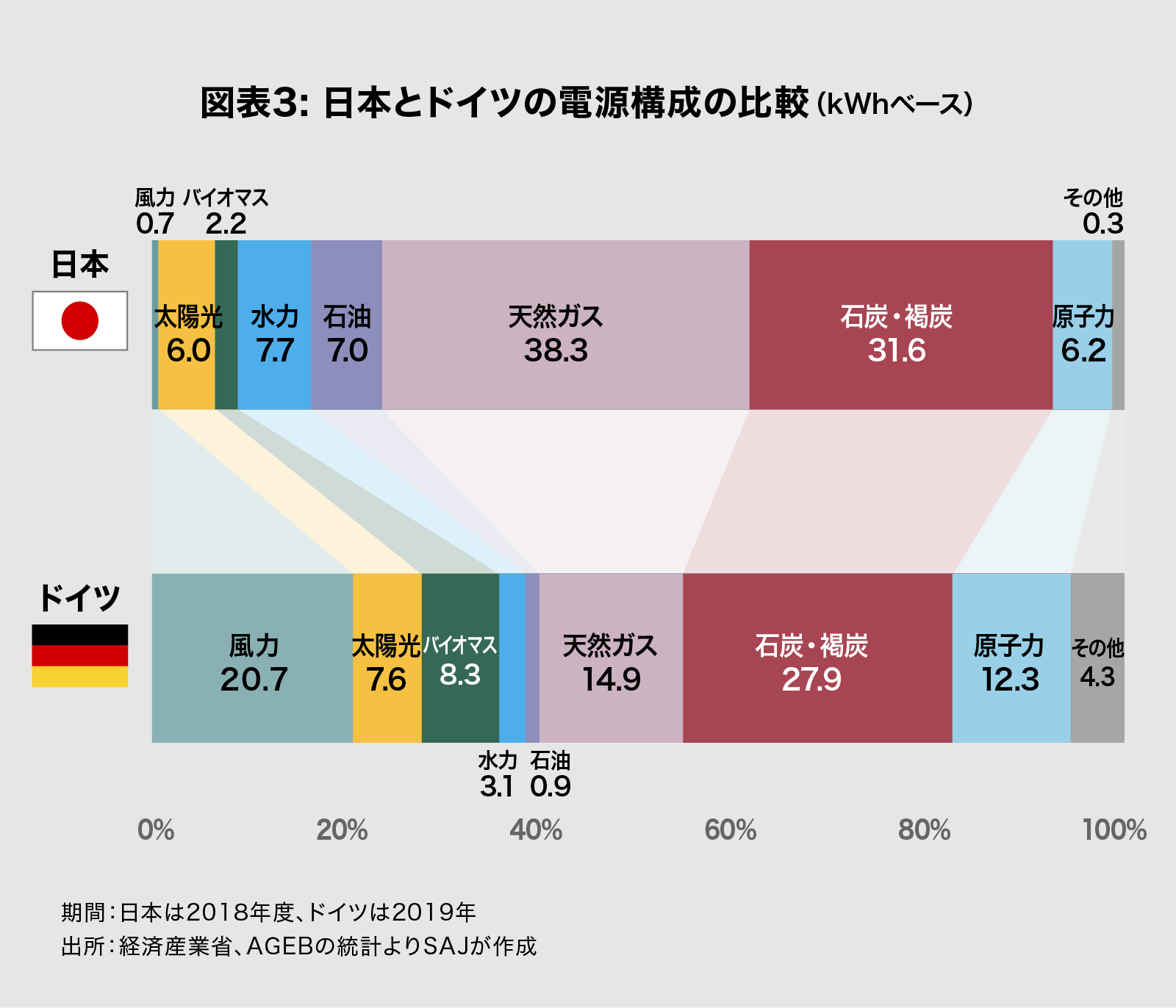

日本では、ドイツが再生可能エネルギーの先進国として素晴らしいエネルギー政策を遂行してきたとの見方が一般的だろう。2019年におけるドイツの電源構成を見ると、再生可能エネルギーは39.7%に達していた(図表1)。一方、2018年度の日本の再エネ比率は16.6%に留まる。主要先進国において、4割の再エネ比率は確かに素晴らしい。これは評価しなければならないことであり、日本も学ぶべきところは学ぶ必要がある。

もっとも、エネルギーに関しては、ドイツにはドイツの事情、日本には日本の事情があって然るべきだ。そもそも、日本ではドイツの電力事情に関しどこまで理解が深まっているのだろうか。そこで、今回、そして次回は、ドイツのエネルギー・電力政策について考えてみたい。そうすることで、ドイツの何を学ぶべきなのか、初めて本当にイメージできるのではないだろうか。

ドイツの温室効果ガス排出量削減は日本を圧倒しているのか?

先述の毎日新聞の記事にも紹介されていたが、世界最大の環境NGOである気候行動ネットワーク(CAN)は、気候変動枠組み条約第25回締約国会議地(COP25)がマドリードで開催されていた昨年12月3日、地球温暖化対策に消極的な姿勢を示した国に贈る「化石賞」に、ブラジル、オーストラリアと並んで日本を選出した。日本が石炭火力発電に依存していることに対し、「パリ協定を軽視している」ことが理由らしい。

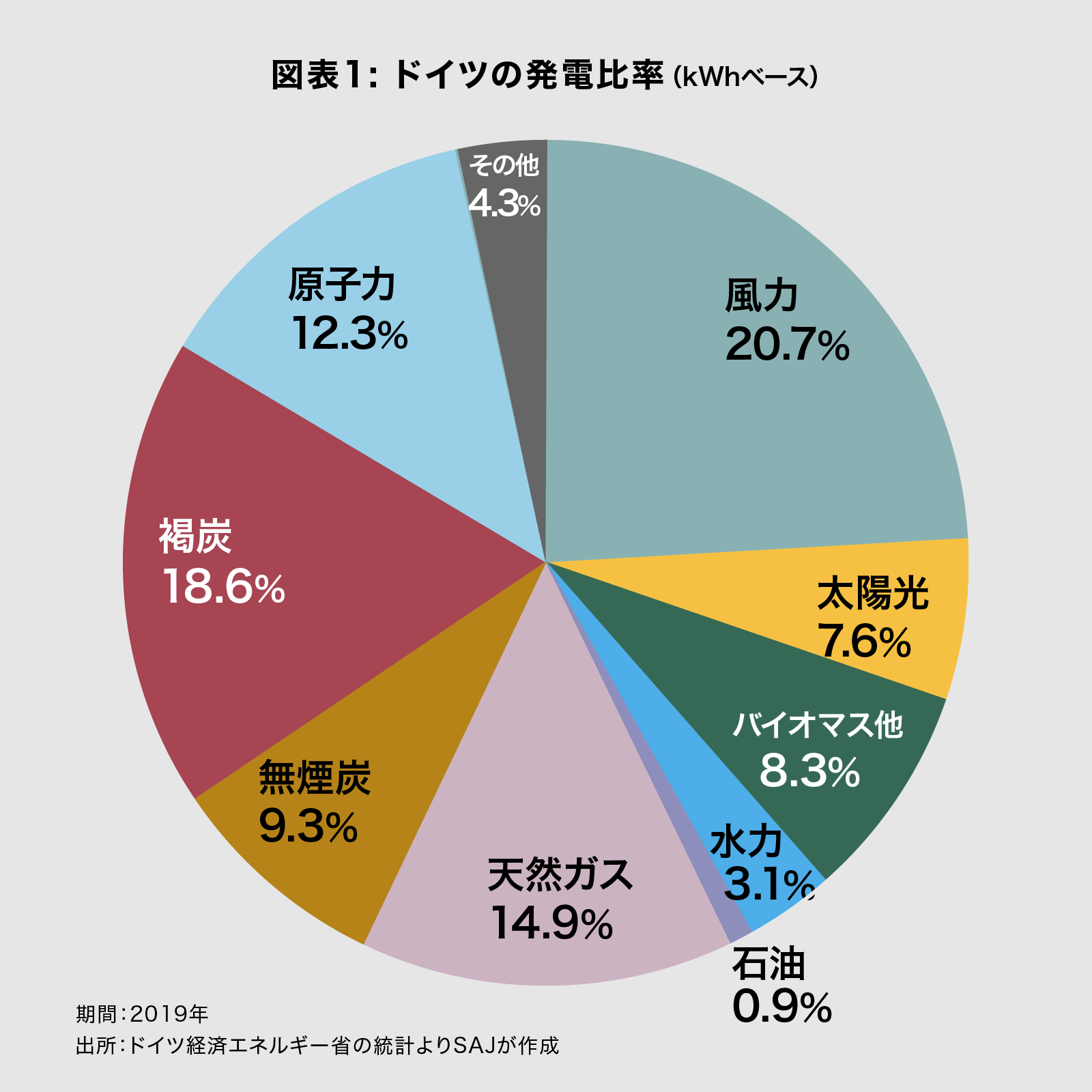

しかしながら、原単位当たりの温室効果ガス排出量を調べると、CANの評価が必ずしも正しくないことが浮き彫りになる。この排出量原単位について、ここでは購買力平価で調整した1ドルのGDPを稼ぎだす上で排出している温室効果ガスの量と定義した。国連及びIMFの統計を活用して排出量原単位を算出すると、2017年の時点で日本は0.219kg だった(図表2)。これは、G7の平均である0.229kgを下回る水準だ。一方、ドイツは0.191kgで日本を下回るものの、大きな差があるわけではない。2010年まで、日本とドイツの排出量原単位はほぼ拮抗していた。それが変化したのは2011年3月の東日本大震災以降だ。福島第一原子力発電所の事故を契機に国内の原子力発電所が止まり、ドイツにやや遅れを取ることになった。

総発電量に占める再エネ比率の高さから、ドイツが温室効果ガス排出量の少なさで圧倒的に日本を凌駕しているとのイメージを持つ日本人、そして外国人は少なくないだろう。流石にCANがそう考えているとは思わないが、日本に対する厳しい姿勢は明らかに的外れだ。実際のデータを見る限り、優等生のドイツに対して、「化石賞」に値するほど日本の温暖化対策が劣っているわけではない。日本で100万kW級の原子力発電所を20基程度稼働させ、その発電量に見合う石炭火力発電所を停止すれば、再びドイツに拮抗することは理論的には直ぐにでも十分に可能である。

残念ながら、日本のメディアの一部は、そうした実情を正確に報道せず、有識者のなかにも明らかに偏った情報を発信している方がおられるようだ。また、日本政府は広報戦略が拙劣なため、世界に誤ったイメージが拡散するのを防げていない。特に英語での情報発信は、質、量ともに圧倒的に不足している。その結果、捕鯨や従軍慰安婦及び徴用工問題、新型コロナウイルスでも、日本に関する明らかな事実誤認に基づく報道が世界を駆け巡っている。これは、メディアの問題ではなく、悪意を持った報道に正面から取り組んでこなかった日本の問題だ。CANの一方的な評価は、そうした日本の怠惰な姿勢の結果と言えるだろう。

地球温暖化抑止に関しては、もちろん、ゼロエミッションへ向け、日本もドイツなど環境保全に積極的な国と協力すると同時に切磋琢磨し、さらに温室効果ガス排出量を減らす必要がある。ただし、日本国内だけでなく国際社会が日本に対する間違ったイメージに支配されると、対策の処方箋すらも間違ったものになりかねない。また、仮に模範としてドイツを評価するのであれば、ドイツのエネルギー・電力事情を正しく理解する必要があるのではないか。

「脱石炭政策」と「脱原子力政策」

今年7月3日、梶山弘志経産相は定例会見において、国内で稼働中の石炭火力発電所140基のうち、非効率な114基中の100基程度を2030年度までに廃炉・休止する方針を発表した。偶然か必然かは分からないが、この日、ドイツ連邦議会は、2038年までの石炭火力発電所を全廃する『脱石炭法案』を可決・成立させている。推測だが、経産省は、ドイツの動きに少し先立って日本の努力をアピールする意図だったのかもしれない。しかしながら、結果は明らかに裏目に出たと言えるだろう。両国のコントラストが際立ち、一部の新聞は「他の先進国は石炭火力をゼロにしなければという危機感がある」(7月4日付け東京新聞)との識者の発言を紹介、いつもの通り日本の姿勢は日本のメディアに厳しく批判された。

もっとも、まず真っ先に気付くべきことは、第1に再エネ大国ドイツも現時点では石炭火力を利用していること、そして第2に、全廃を目指すとは言えそれまでに18年もの猶予期間を設けていることではないか。

ちなみに、2019年におけるドイツの電源構成を見ると、石炭火力は27.9%に達していた(図表3)。日本の31.6%(2018年度)をやや下回るが、この3.7ポイントが「化石賞」に値するとは思えない小さな差に留まる。ドイツの場合、石炭火力の内訳は低品質の褐炭が18.6%、高品質の無煙炭が8.6%だ。

ドイツは褐炭を100%自給しており、雇用・産業保護の観点もあってこれまで発電用の重要なエネルギー源として活用してきた。今年1月、連邦政府は脱石炭の方針を示したが、褐炭・石炭火力発電所を抱えるノルトライン・ウェストファーレン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州に対し、2023年から15年間で最大400億ユーロの補助金を給付、産業構造の転換を図ることで合意している。また、褐炭・石炭火力発電事業者に対しても、15年間で43億5,000万ユーロの賠償を支払うと約束した。さらに、安全弁として、2026年及び29年に石炭・褐炭発電の全廃が可能か再度の評価・検討を行うことも決まっている。脱石炭は確かに思い切った決断に見えるものの、石炭火力の廃止まで18年の準備期間がある上、途中で方向転換できる仕組みも組み込んだわけだ。

そこで思い起こされるのは、脱原子力政策だろう。ドイツは、福島第一原子力発電所の事故を受け、2011年7月8日、アンゲラ・メルケル首相の強いリーダーシップの下、2022年12月31日までに全ての原子力発電所を廃止する法律を成立させた。当時、17基の原子力発電所が稼働していたが、7基を直ぐに停止し、トラブルで止まっていた1基を廃炉にした上で、残り9基も段階的に停止するとしたのである。この決定は、日本を含む世界の原子力発電に反対する団体・個人から極めて高く称賛されたことは記憶に新しい。

しかし、昨年、ドイツの原子力発電は依然として電源構成の12.3%を占めていた。もちろん、まだ2022年末まで2年が残されており、この時点で公約が破られたわけではない。ただ、今年1月、メルケル首相の与党であるキリスト教民主同盟(CDU)の経済・雇用・税制委員会は、新たな技術である核融合炉などの研究を進め、温室効果ガス抑制の手段として検討すべきとの報告書をまとめている。また、電力会社は原子力発電所の廃止に反対しており、政権内においても「脱・脱原子力論」が強まりつつある模様だ。

今から10年前の2010年、ドイツは、温室効果ガス排出量について、2020年までに1990年比で40%、2030年までに同55%、2050年までに同80〜95%の削減を実現する目標を掲げた。ところが、2020年の目標達成は既に困難と言われ、2030年についても危ぶまれている。そこで、温室効果ガスを排出しない原子力を見直す気運が起こっているようだ。さらに、原子力を見直す背景には、電力価格に対する国民、産業界の不満もあるのではないか。

例えば、EU域内の家庭向け電力料金を比較すると、ドイツはデンマークに次いで加盟27ヶ国中2番目に高く、EUの平均を35.4%上回っている(図表4)。標準的な世帯の電力使用量を年間3,500kWhとすれば、ドイツの消費者はフランスの消費者に比べて年間3万3,600円多く電気代を負担している計算だ。

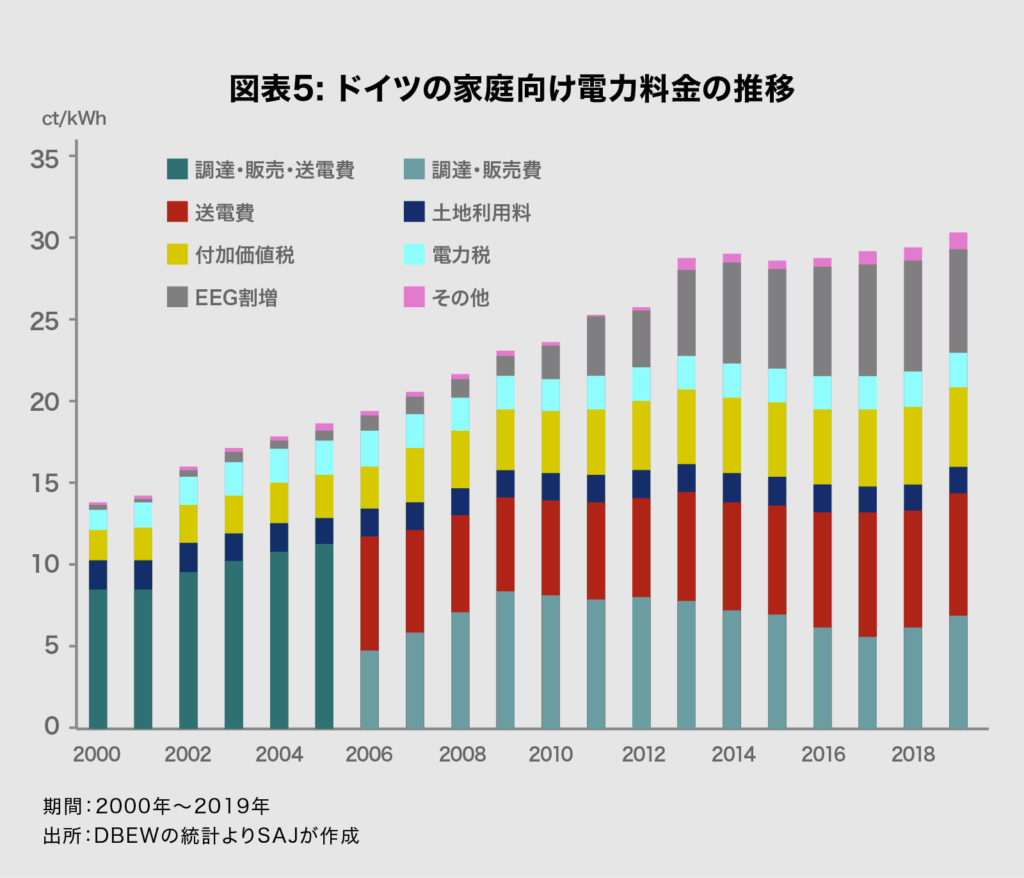

この割高な料金の主な理由は、再エネに掛かるサーチャージに他ならない。ドイツ連邦エネルギー・水道事業連合会によれば、2019年の家庭向け電力料金30.43セント/kWhのうち、『再生エネルギー法(EEG)』で規定された賦課金は6.41セント/kWh、率にして21.1%に達していた(図表5)。10年前の2009年だと、このEEG賦課金は1.31セント/kWhに過ぎない。再エネのウェートが大きく上昇するなか、必然的にサーチャージも拡大したわけだ。

電力料金の課題は、逆進性が高いことである。ライフラインの公共料金としてどの世帯も支払が必須でありながら、所得税や住民税と異なり、所得額に応じた料金体系とすることはできない。また、全量買取制度(FIT)の下では、大きな家を持つ大富豪が屋根に敷設したソーラーパネルで発電した場合、狭いアパートで2人の子供を必死に育てているシングルマザーの世帯から高額所得者へ実質的な所得移転が起こる可能性がある。この見方によっては極めて残酷な再エネ促進策の持つ負の側面について、リベラルと言われる人たちが真正面から議論しないのは不思議なことだ。

ドイツが「脱・脱原子力発電」へ進むか否かはまだ分からない。ただし、仮に脱原子力を予定通り進めるのであれば、温室効果ガス排出削減の公約は看板を降ろさざるを得ないだろう。ドイツにとっては、極めて難しい判断と言える。

老獪なるドイツ・外交力のない日本

脱原子力発電を決めたメルケル首相は、2018年10月29日、ヘッセン州議会議員選挙でCDUが大敗したことを受け、この年の12月に予定されていた同党の党首選挙には立候補せず、2021年の秋に首相を退任して政界から完全に引退すると表明した。つまり、原子力に関する最終的な判断は、次期首相に委ねられる可能性がある。偶然なのかもしれないが、この辺りにメルケル首相の老獪さを感ぜざるをえない。人が代われば、前任者とは異なる決定を下すことへの批判は少ないだろう。

石炭についても同様だ。これから18年間の間に政治のリーダは何代か交代し、世界情勢も変化するはずだ。日本が学ぶべきは、実質的に将来に多くの選択肢を残しながら、国際社会で批判され難くいドイツの政治力なのではないか。

そう言えば、1997年12月に開催されたCOP3、別名『京都会議』では、温室効果ガス削減の基準年が欧州の強い働き掛けで7年前の1990年とされた。1991年の旧ソ連崩壊の後遺症により、欧州の景気は停滞が続いて、京都会議の年には温室効果ガス排出量は1990年比で2%減少していたのである。さらに、1990年10月3日、東西ドイツが統合した。旧東独の極めて効率の悪い発電設備を更新すれば、ドイツは大幅に温室効果ガスを削減できるとの目算もあったはずだ。

一方、1990年から97年までの7年間、日本の排出量は7%増加しており、1990年基準は圧倒的に不利な条件だったと言えよう。さらに、日本の削減率は当初5%とされていたものの、米国の働き掛けにより、会議最終日に6%の目標を受け入れることになった。議長国として合意をまとめるのに奔走した日本は、明らかに米欧から足下を見られていたと言っても過言ではない。『京都議定書』の取りまとめに成功したことで、華々しく報じられたこのCOP3京都会議、実は日本の政治力・外交力の弱さを曝け出したイベントだった。

冒頭の毎日新聞の記事を使わせていただけば、「第2次世界大戦後、ともに工業国としての地位を築いてきたドイツと日本。ところが、外交力を巡っては大きく異なる道を歩んでいる」…のである。