11月3日に行われた米国大統領選挙は、ジョー・バイデン前副大統領の当選が確実になったと言って良いだろう。ドナルド・トランプ大統領の陣営は大掛かりな不正が行われたと指摘しているものの、明確な証拠を示せていない。法廷闘争や州議会への働き掛けは上手く行っておらず、2021年1月20日には「バイデン大統領」が誕生するはずだ。

トランプ大統領とバイデン氏の政策には、いくつかの点で大きな違いがあり、新型コロナへの対策が最も顕著な相違の1つだろう。それ以外の点で目立つのは経済政策である。トランプ大統領は減税とインフラ投資で民間需要を刺激しようとしてきた。同大統領の岩盤支持層は低所得の白人層が中心だが、政策面では企業、高額所得者・富裕層を重視し、市場を通じた成長戦略が特徴だ。一方、バイデン氏は、米国の社会が分断圧力に晒されている要因を経済格差の拡大とし、選挙では政府による所得の再分配強化を主張してきた。つまりは伝統的な「大きな政府」だ。その財源として大型の増税を公約しており、対象はキャピタルゲイン、企業、そして高額所得者層とされている。

バイデン氏は、36年に渡って連邦上院議員を務め、副大統領としてバラク・オバマ大統領に8年仕えた民主党の重鎮に他ならない。政策的には中道穏健派に属する。もっとも、リーマンショック以降、民主党は大きく左傾化し、バーニー・サンダース、エリザベス・ウォレン両上院議員などリベラル系の影響力が強まった印象だ(サンダース上院議員は議会では無所属)。過半数を握る連邦下院でも、若手のリベラル系議員が党の方向性を左右している。そうしたなか、民主党大統領候補の指名を得る上で、バイデン氏の政策も中道左派に大きくシフトした。

もっとも、4年に1度の米国総選挙は、大統領だけでなく、上院100議席の3分の1(今回は補選もあり35議席)、下院435議席の全てが改選される。上院はジョージア州の本選、補選が共に年明け1月5日に決選投票となったが、どうやら共和党が過半数を維持する可能性が強い。つまり、大統領は民主党のバイデン氏である一方、連邦上院は共和党が、下院は民主党が過半数を制することになる。結果として、バイデン次期大統領の選挙における公約は修正を余儀なくされ、むしろ本来の同氏の考えに近いものになるのではないか。

もう1点、トランプ大統領とバイデン次期大統領の主張が大きく異なるのは、地球温暖化対策に他ならない。トランプ大統領は、温室効果ガスによる気候変動を「科学的根拠がない」と否定的だ。2016年の大統領選挙では、シェールガス・シェールオイルの積極開発で米国をエネルギー輸出国にするとの公約を掲げた。その言葉通りシェール開発のための規制緩和を進め、米国は、過去4年間で原油生産量を最大時に日量400万バレル以上増産、サウジアラビアを抜いて世界最大の産油国になったのである。もっとも、米国の供給拡大で世界の石油マーケットは激変に晒され、過剰供給により原油価格は急落した。

これに対し、バイデン次期大統領は、地球温暖化対策の強化を打ち出し、それを米国経済の成長に結び付けるよう主張している。この政策が実行に移された場合、国際社会に大きな影響を及ぼす可能性があるのではないか。

変化を後押しする自然災害の多発と世代の移り変わり

バイデン次期大統領の地球温暖化に関する政策は、次の5つの点に集約できるだろう。

- 遅くとも2050年までに100%クリーンエネルギー化し、ゼロエミッションを達成する

- 温暖化抑止技術の開発、インフラ整備に10年間で1兆7千億ドルを支出、5兆ドルの民間投資を誘発する

- EVの普及を促進する

- パリ協定に再加入し、他国の温暖化対策を後押しする

- 政権1年目で具体策を立案し法律を制定する

この政策が際立っているのは、米国において伝統的に強い政治力を持つとされてきた石油業界、そして自動車業界と激しく対立する可能性があることだ。化石燃料の使用を止める「100%クリーンエネルギー化」、「ゼロエミッション」、そしてガソリンエンジン車の時代を終わらせかねない「EVの普及促進」は、政治的にリスクの大きな主張と考えられてきた。

しかし、今回の大統領選挙において、この2点を主張しながらバイデン氏が当選を確実にしたのは、2つの背景があったのではないか。まず第1には、自然災害の頻発だ。一般に地球温暖化問題に関心が高くないと言われる米国の国民を震撼させた最初の事件は、2005年8月のハリケーン・カトリーナだろう。この巨大ハリケーンは、ルイジアナ州最大の都市であるニューオリンズを中心に米国南部に甚大なる被害をもたらし、公式記録によれば死者は1,836名、行方不明者は705名に達した。2006年に公開されたアルバート・ゴア元副大統領の映画、『不都合な真実』が第79回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞、同氏がIPCC(気候変動に関する政府間パネル)と共に2007年のノーベル平和賞を受賞したのは、カトリーナのインパクトが極めて大きかったことも一因ではなかったか。

その後も米国では自然災害が頻発している。例えば、2012〜17年の5年間に渡り、カリフォルニア州が「千年に1度」と言われる大旱魃に襲われた。そのカリフォルニアに加え、州境を接するオレゴンでも、今年に入って大規模な山林火災が続いている。

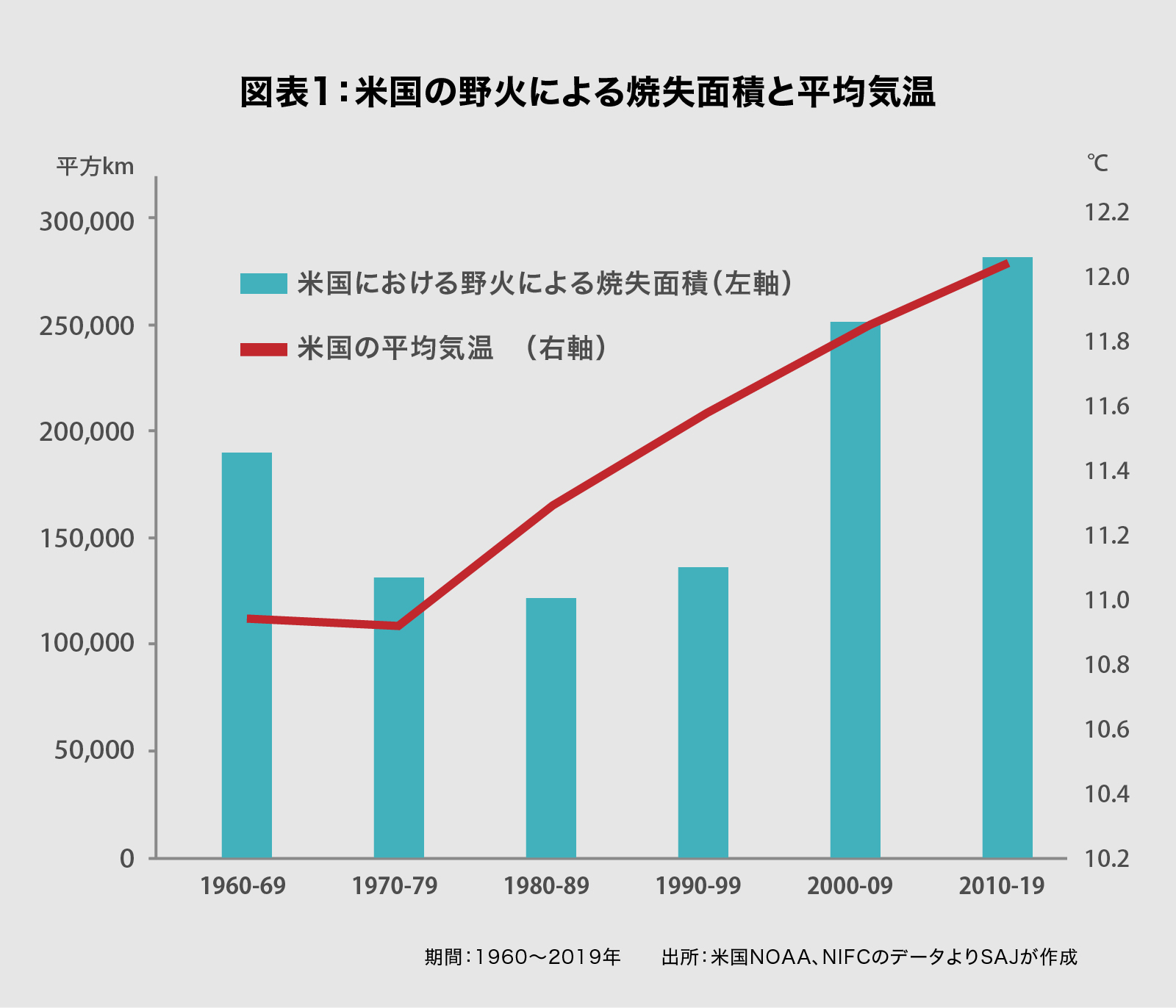

米国海洋大気庁によれば、1970年代に10.92度だった米国の平均気温は、2010年代の10年間は12.03度となった(図表1)。この気温の上昇に伴って、1970年代に12.9万キロ平方メートルだった野火による国土の消失面積は、2010年代には27.7万キロ平方メートルになっている。平均気温と野火の関係が完全に証明されたわけではないが、関連を疑わざるを得ないデータと言えるだろう。

ちなみに、2001年1月に就任したジョージ・ブッシュ米大統領は、この年の3月28日、京都議定書からの離脱を宣言した。翌日、訪米したドイツのゲアハルト・シュレーダー首相との会見に臨んで、「京都議定書は多くの国々を除外しており、アメリカ経済に深刻な打撃を与える」と反対する理由を述べている。つまり、ブッシュ大統領は温暖化そのものを否定したわけではなく、中国やインドなど温室効果ガスを大量に排出している新興国が数値目標を負わない制度設計を批判したのだった。

一方、トランプ大統領は、パリ協定が米国経済に与える影響を主張している点はブッシュ大統領と同様だが、そもそも温暖化に否定的な見方を繰り返してきた。現在進行形の大規模山林火災についても、オレゴン州のケイト・ブラウン知事、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事、いずれも民主党の州知事の無策を要因としている。ただし、自然災害の頻発は、着実に米国国民の意識を変えているだろう。

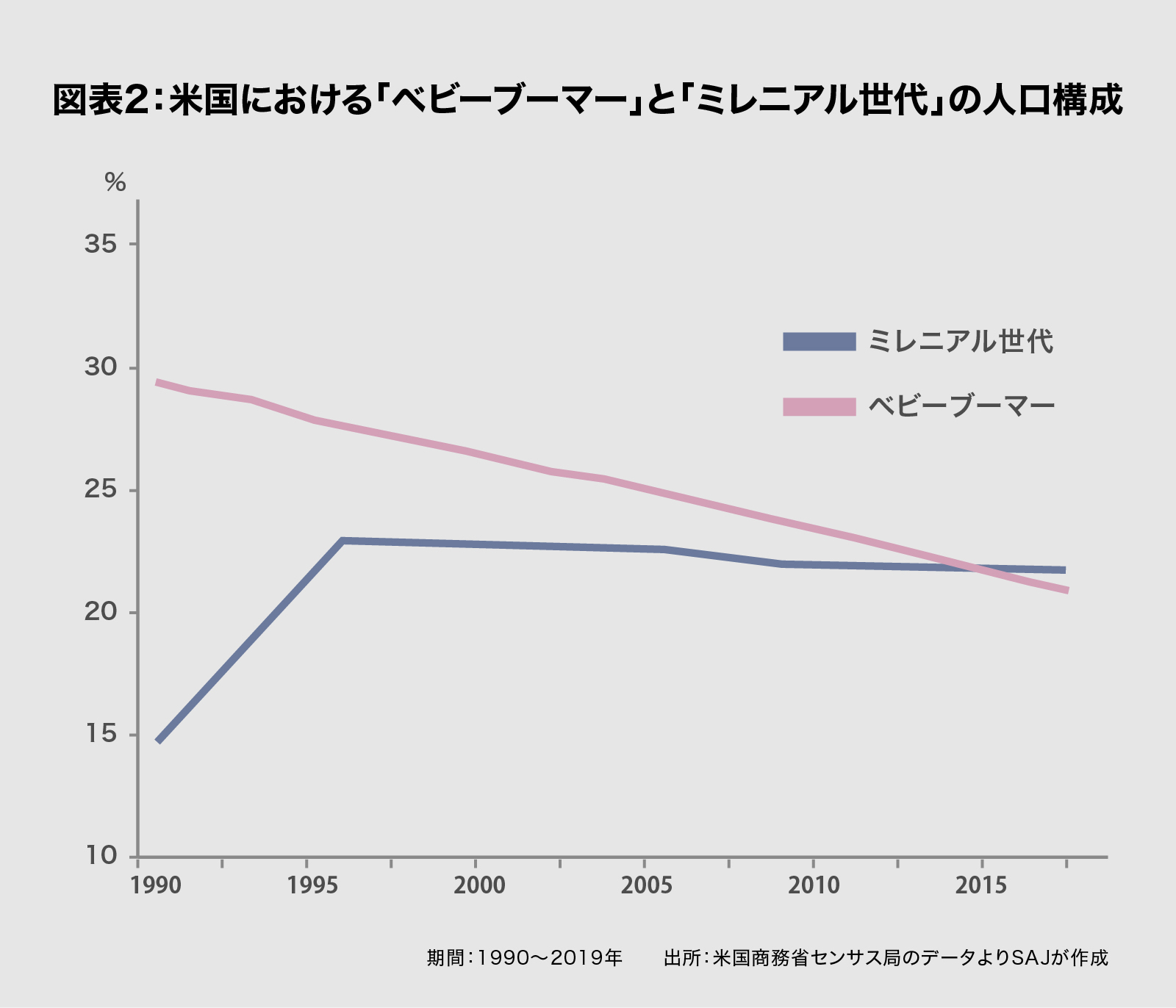

バイデン氏が米国の政治家としては思い切った温暖化対策に舵を切ろうとした第2の理由として考えられるは、人口構成の変化だ。第2次大戦直後から高度経済成長期、即ち1947~64年に生まれた「ベビーブーマー」は、長く米国において最も人口比率の高い世代だった。しかし、2017年には、1981~96年に生まれた「ミレニアル世代(ジェネレーションY)」がベビーブーマーの人口を上回っている(図表2)。このミレニアル世代は、一般に政治に対する関心が高く、リベラル色が強いとされ、環境問題への関心も高いようだ。民主党はミレニアル世代を中心的な支持層として重視しており、政策的にリベラル色を強め、且つ地球温暖化対策などへ従来以上に踏み込んだ姿勢を見せているのではないか。

共和党が連邦上院で過半数を維持する見込みとなり、バイデン次期大統領は少なくとも同党から2名程度の上院議員の賛成を得なければ、法案を通すことはできないだろう。従って、選挙の公約通りの「大きな政府」が実現する可能性は低下した。一方、共和党に対して譲歩を重ねれば、リベラル系有権者の支持を失うことになりかねない。そうしたなかで、環境・地球温暖化問題は、相対的に見て共和党議員の支持を得やすい政策と言える。パリ協定への復帰を含め、大統領に就任後、バイデン大統領は早い段階でこの分野の施策の具体化を目指すのではないか。

オバマ政権の失敗にバイデン次期大統領がめげない理由

10月2日、英国保守党の党大会で演説したボリス・ジョンソン首相は、新型コロナ禍で悪化した英国経済を立て直すに当たり、地球温暖化対策をその中軸に据えると語った。さらに、同首相は11月17日付けのフィナンシャルタイムズ紙に『緑の産業革命』との論文を寄稿、120億ボンド(1兆6,500億円)を原子力、水力、EV、洋上風力などに投資するとの方針を明らかにしている。バイデン次期大統領も、大統領選挙の公約において、「温暖化抑止技術の開発、インフラ整備に10年間で1兆7千億ドルを支出、5兆ドルの民間投資を誘発する」との政策を示していた。

従来、気候変動抑止の対策は、企業にとっても国にとってもコストと考えられていたのではないか。もちろん、それは一面において間違っていない。ただし、年金基金などがESG(環境・社会性・企業統治)を重視、温室効果ガスの排出削減に真摯に取り組まない企業への投資を避けるようになった。結果として、温室効果ガス削減は従来の努力目標から”must”の責任へと地位を向上させ、そこには巨大な市場が生まれようとしている。国家レベルで見た場合、積極的に温室効果ガス削減を進め、その国が技術的な優位性を逸早く獲得できれば、企業も国もその恩恵を享受できる可能性が高まった。つまり、地球温暖化対策は、政策的に見てコスト以上に成長戦略としての認識が深まっている。バイデン次期米大統領やジョンソン英首相の狙いもそこにあるだろう。

もっとも、このバイデン氏の政策は、12年前に元ネタがあり、その焼き直しとも言える。元ネタとは、2008年11月の大統領選挙においてバラク・オバマ候補が主要政策に据えた『グリーン・ニューディール』だ。先述の通り、ハリケーン・カトリーナの甚大な被害により、当時、米国では環境問題に対する意識が急速に高まっていた。さらに、2008年9月15日、大手投資銀行のリーマン・ブラザースが破綻、世界経済は米国発の金融危機に陥っていたのである。そこで、オバマ氏は民主党の大先輩であるフランクリン・ルーズベルト大統領が世界恐慌の際に掲げた『ニューディール』に模して、環境・温暖化対策による景気浮揚、雇用拡大を狙った。オバマ陣営の公約には、「新たなエネルギー開発に10年間で1,500億ドルを投資し、500万人の雇用を創出する」と書かれていた。

しかしながら、このグリーン・ニューディール政策の結果が悲惨なものであったことは既に忘れ去られているかもしれない。エネルギー省は太陽光パネルメーカー大手などに巨額の金融支援を実施したものの、成長が期待されていたソリンドラ、エバーグリーン・ソーラー、スペクトラワット、BPソラーなどの新興企業が相次いで破綻、公的資金は回収不能に追い込まれたのである。中国系企業の安値攻勢に晒され、急激に競争力を失ったことが背景だった。オバマ大統領は、再選を目指した2012年の選挙ではグリーン・ニューディールへの言及を避け、成長の柱として『シェール革命』に大きくシフトしたのである。

バイデン次期大統領はオバマ政権の副大統領なので、当然、当時の事情は熟知しているはずだ。それでも、極めて硬派な温暖化対策を打ち出したのは、現職のトランプ大統領との違いを印象付けるだけでなく、温暖化が12年前にも増して深刻化しつつあるとの認識によるだろう。それは、ミレニアル世代を中心に、米国の有権者に受け入れられるとの確信があったと考えられる。

さらに、より重要なことは、国が大きな目標を立て、それに向けて官民が一体となって進まなければ、国際競争に敗北しかねないことへの懸念ではないか。オバマ政権のグリーン・ニューディールが失敗したのは、中途半端な政策目標により、結局、技術とコストで中国企業に勝てなかったからだ。

再生可能エネルギーの普及だけでなく、大容量・大規模バッテリー、燃料電池(水素)、EV、そして原子力の技術に関し、米国の経済界は相当な危機感を感じていると見られる。例えば、原子力関連について、現在、世界で最も注目されているのは小型モジュール炉(SMR)の開発だろう。しかし、それだけではない。中国はウェスチングハウスが開発したAP1000、アレバなどによるEPRなど、第3世代の既存原子炉の建設・運転で実績を残してきた。さらに、華龍1号、CAP1400など国産炉の開発を進めようとしている。商業用原子炉技術で中国の席捲を許さないため、バイデン政権が原子力発電所の新規建設を後押しすることは十分に考え得る。

ちなみに、共和党のジョージ・ブッシュ大統領は、『2005年エネルギー政策法』の制定、国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP)の提唱などを通じて、1979年3月のスリーマイル島における原子炉事故により止まっていた原子力発電所の新規建設へ向けレールを敷いた。後任のオバマ大統領の時代も、当初、エネルギー省は原子力の利用拡大を推進していたのである。もっとも、2011年3月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、米国の発電所新設の計画は相次いで中止に追い込まれた。

しかしながら、2050年のゼロエミッションを真剣に達成しようとすれば、再エネの活用やバッテリー、水素、SMRの研究だけでなく、既存の原子炉技術を活用した発電所の建設が極めて重要な選択肢になり得ることは明らかだ。

戦略なき日本の不安

菅義偉首相は、10月26日、臨時国会初日の所信表明演説において「2050年に国内の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」との方針を示した。米国の大統領選挙でバイデン前副大統領の優勢が伝えられるなか、先にゼロエミッションを宣言されてしまうと、日本政府が後追いした印象が拭えなくなる。そこで、慌てて先手を打ったのではないか。ただし、具体策は詰まっていない模様であり、現在、策定中の『第6次エネルギー基本計画』がどの程度の完成度になるのかは不透明だ。

2050年は今から約30年後である。過去30年間を振り返れば、パソコンの普及、インターネットの商業利用開始、携帯電話やスマートフォンの拡散、IOTの概念の広がり、そして人工知能(AI)の開発進捗など、我々を取り巻くIT技術は極端なまでに進歩、生活様式もビジネスのあり方も大きく変化した。しかし、1990年はそれほど遠い昔ではない。次の30年もそれほど先のことではないだろう。2050年までに実質ゼロエミッションを達成するためには、周到な準備が必要であり、それは今回のエネルギー基本計画にかなり具体的に書き込まれなければならないはずだ。

世界は、既に温暖化対策をコストから成長戦略へ発想を転換するフェーズに入った。バイデン次期大統領の下、米国は新たな環境関連技術の開発競争でトップランナーになることを目指すだろう。当然、欧州、そして中国が米国の最大のライバルとなるはずだ。

問題は日本である。福島第一の事故は確かに大きな衝撃であり、今も苦しんでおられる方々が少なくないことを忘れてはならない。その反省に基づき、国家行政組織法第3条に基づく独立性の高い機関として原子力規制委員会・原子力規制庁が設置され、新たな原子力発電所の規制基準が設けられた。もっとも、原子力をどのようにエネルギー・環境戦略に位置づけるのか、実質的な思考停止状態が続いている。仮に原子力発電を継続し、ゼロエミッションを進めるのであれば、建て替えや新設の検討を進めなければならない。一方、期限を決めて原子力と決別するのであれば、廃炉をどのように行うのか、原子力なきゼロエミッションをどのように達成するのか、明確な戦略が必要なのではないか。

11月12日付けの朝日新聞には、梶山弘志経産相の単独インタビューが掲載されていた。このなかで同大臣は、「今後10年程度は原発の新増設や建て替えは進められない」と語っている。つまり、第6次エネルギー基本計画では、原子力についてどこまで国の戦略を示せるのか未だ不透明だ。

しかし、原子力の位置づけが明確でなければ、2050年のゼロエミッションを前提とした国のエネルギー戦略は極めて中途半端なものにならざるを得ない。携帯電話の料金引き下げやハンコの廃止も悪くはないが、消費税や原子力など難しい課題について、菅政権が「今後10年間は思考停止」と決めているならば、それは極めて残念なことだ。是非とも明確な戦略に基づく判断を期待したい。

バイデン次期大統領が正式に就任すれば、米国は新たなエネルギー・環境戦略を構築し、その実現に邁進するだろう。日本はどうするのか。大きな目標は明示したものの、具体策が見えないことに危機感を禁じ得ない。国際社会が目まぐるしく動くなかで、次期エネルギー基本計画は日本にとり極めて重要な分岐点になるはずだ。