昨年10月26日の臨時国会招集日、初めての所信表明演説に臨んだ菅義偉首相は、「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする」と公式に宣言した。さらに、政府は「2030年代半ば以降は新車販売を全て電動車にする」との公約を掲げている。

2019年度におけるエネルギー起源の温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で10億2,900万トンであり、このうちの20.1%に相当する2億700万トンが自動車を中心とする運輸部門に由来していた。パリ協定の基準年である2013年度との比較では、総排出量が16.7%減少したのに対し、運輸部門は7.7%減に留まっている。エコカーの普及により自動車の排出量削減を目指すのは当然だろう。

ただし、自動車の電動化は、日本経済に2つの大きな課題を投げ掛けている。その1つは、日本経済を牽引してきた自動車産業が、大きな岐路に立たされることだ。ガソリンを燃料とする内燃機関は、正に日本の自動車メーカーの競争力の源泉に他ならない。これがモーターに置き換わることは、実質的な参入障壁が大きく低下することを意味し、世界の自動車産業に劇的な変化を迫ることになる。それは、日本経済にとって大きな衝撃なのではないか。

そしてもう1つの課題は、ゼロエミッション電源の安定的な確保である。厳しい寒波の到来により、今冬の電力需給は全国的に逼迫傾向だ。結果としてスポット価格は急騰している。さらに、自動車用バッテリーへの充電が電力インフラへ新たな負荷を掛ける場合、供給と価格の安定が阻害される可能性は否定できない。

米国のジョー・バイデン新大統領がゼロエミッションを選挙公約に掲げて当選したことにより、国際社会は一気に地球温暖化抑止へ向け舵を切りつつある。菅政権もその潮流に乗り遅れまいと排出量ゼロ化を政策の柱とした。しかしながら、今後の道程についてしっかりした計画があるわけではなく、取り敢えず結論を先に打ち出した感は否めない。それでも、地球温暖化抑止は今や世界共通の課題だ。その対策をコストと考えるのではなく、成長戦略に結び付ける工夫が必要であることは言うまでもない。

EV化へ進む世界、そして日本

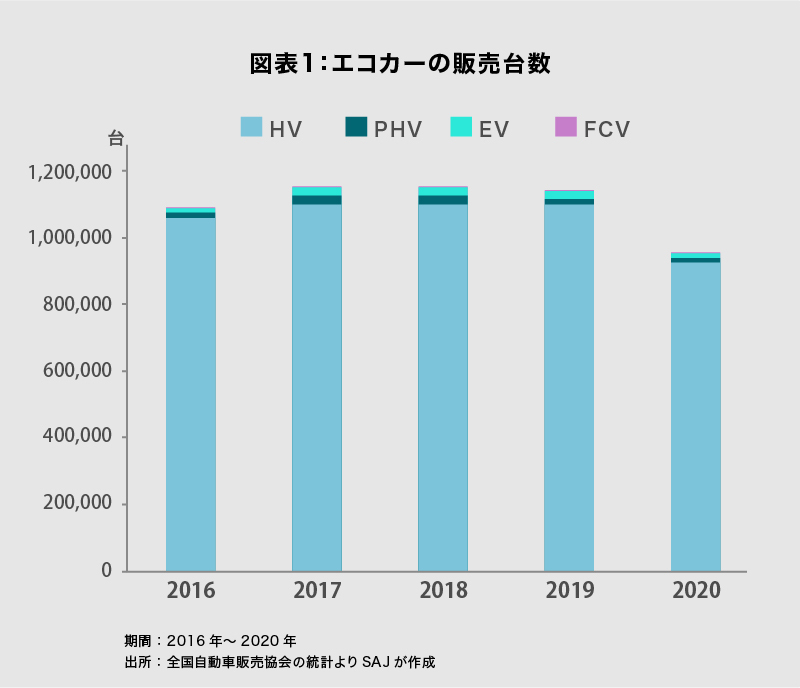

日本政府の「電動車」の定義は、内燃機関とモーターを併用するハイブリッド車(HV)、プラグイン・ハイブリッド車(PHV)を含む。つまり、HV、PHV、電気自動車(EV)、そして燃料電池車(FCV)が、日本において現状想定される「電動車」だ。これは日本の自動車産業、そして関連産業の現状を考慮した現実的な判断と言えるだろう。2016~2020年の5年間、国内において電動車は549万台販売されたが、そのうちの96.3%に相当する529万台がHVだった(図表1)。特にトヨタのHV販売台数は304万台に達し、ガソリン車の370万台と比肩して主力車の一角を構成している。

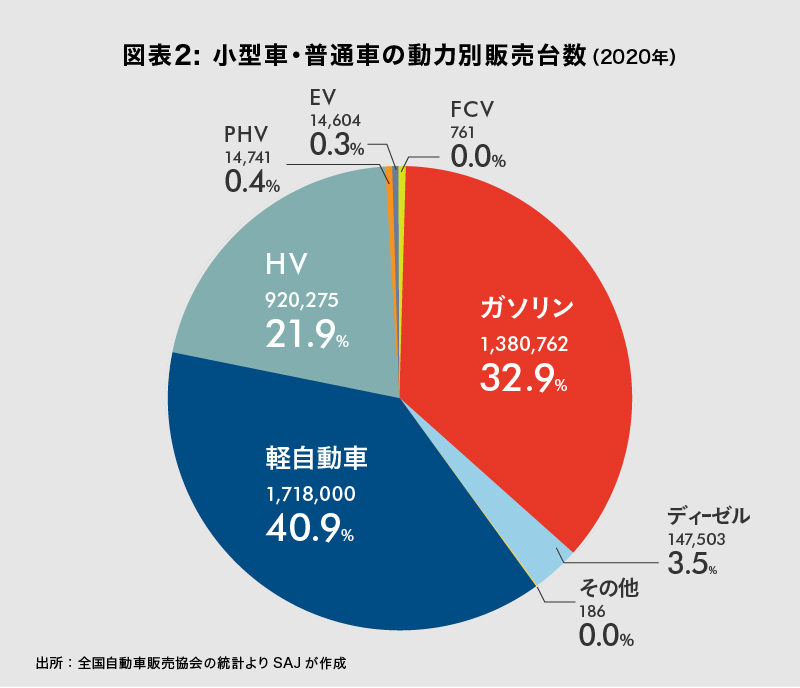

ただし、軽自動車を含む乗用車全体で見ると、2020年の総販売台数420万台のうち、電動車は95万台で構成比は22.6%に留まった(図表2)。特に大きな課題は、日本独自の車種である軽自動車が40.9%を占めていることだろう。軽自動車は相対的には低燃費だがガソリン車であり、温室効果ガスを排出することに違いはない。

ちなみに、軽自動車のなかでも燃費が良いとされるスズキ「アルト」は、カタログによればJC08モードでの燃費が37.0㎞/ℓだ。一方、トヨタの主力車種であるカローラの場合、ガソリン車の「アクシオ1.5 G」の燃費は23.4㎞/ℓ、同グレードのHV「アクシオ ハイブリッドG」は34.4㎞/ℓである。つまり、極めて単純化すれば、ガソリン車に対してHVの燃料効率は47%、軽自動車は58%上回るわけだ。HVと軽自動車が新車販売の62.8%を占めていることにより、日本の自動車部門は温室効果ガス排出量の抑制では国際的に見て優等生と言える。ただし、当然ながらゼロエミッションには程遠い。

2050年までに日本全体の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする計画の上で、自動車による削減量はまだ明らかにされていないものの、冷静に考えれば国内を走る自動車がHVや軽自動車中心だと、目標達成には無理がある。また、燃料電池を動力とするFCVへの期待は大きいが、燃料である水素の調達を海外に依存せざるを得ない上、水素ステーションなど供給網の整備へ向けた負担は重い。FCVの普及に向けたハードルが低くない以上、現実的にはEVを主力とせざるを得ないだろう。

昨年12月20日付け日本経済新聞には、韓国の現代自動車がEV、FCVで日本市場に再参入する意向との記事があった。1980年代後半以降、日本の自動車産業はガソリン車で圧倒的な競争力を発揮、2001年に日本市場に参入した現代は2009年に早くも撤退に追い込まれている。しかしながら、EV、FCVとなれば全く違う土俵の戦いとなるため、勝算ありと判断したのではないか。

他方、日本の自動車メーカーにとって、収益の観点から見た場合、国内市場は最早主戦場ではなく、米国、そして中国が収益の柱であることは間違いない。国内ではHVを含めたガソリン車に拘るトヨタだが、中国ではBYDと組むなどしてEVを積極展開する強かさを見せている。

ただ、参入障壁がガソリン車に比べ格段に低いEVの場合、世界の競合は極めて手強い。今年1月2日、米国のEV大手であるテスラは、2020年の世界市場における同社の販売台数が前年比35.9%増の49万9,550台に達したと発表した。新型コロナ禍にも関わらず、年初計画の50万台に迫る強い数字だ。イーロン・マスク氏率いる同社の将来性には様々な見方が存在するものの、ここまでの成長は目を見張るものがある。逸早くEVの将来性に目を付け、市場を開拓した成果が明らかに数字に表れはじめた。また、ドイツのフォルクスワーゲンは、2030年までにグループ全体で生産する電動車を2,600万台とした上で、そのうちの1,900万台をEVとする計画を発表した。

温室効果ガスの排出量を実質的にゼロとするため、日本政府は政策の舵をEVに切らざるを得ないのではないか。地球温暖化対策と同時に、根幹産業の国際競争力を確保しなければならないからだ。内燃機関が主役の座を降りるとすれば、いつまでもそれにしがみつくことはできないだろう。

求められる「エネルギー政策の大変革」

EVの普及により運輸部門の温室効果ガスを劇的に削減する上では、電源構成においてゼロエミッション化を進めなければならない。EVそのものは運転時に温室効果ガスを排出しないとしても、発電時に化石燃料を使えばあまり意味がないからである。また、EVを普及させるためには、安定した電源の確保が極めて重要だ。特に夜間のベースロードが鍵を握るだろう。昨年12月17日、記者会見に臨んだ日本自動車工業会の豊田章男会長(トヨタ自動車CEO)は、「エネルギー政策の大変革なしに(ゼロエミッション)はできない」と語り、目標だけを一人歩きさせている政府を強く牽制した。

ちなみに、ガソリン車に関して燃料1ℓで走行可能な距離は「燃費」だが、EVの場合、電力1kWhで走行可能な距離を「電費」と呼ぶ。この電費に関し、日本公正取引協議会は平均値として6㎞/kWhとの数字を示した。環境省の『グリーンボンドガイドライン2020年改訂版』でも、この「6㎞/kWh」が使われている。

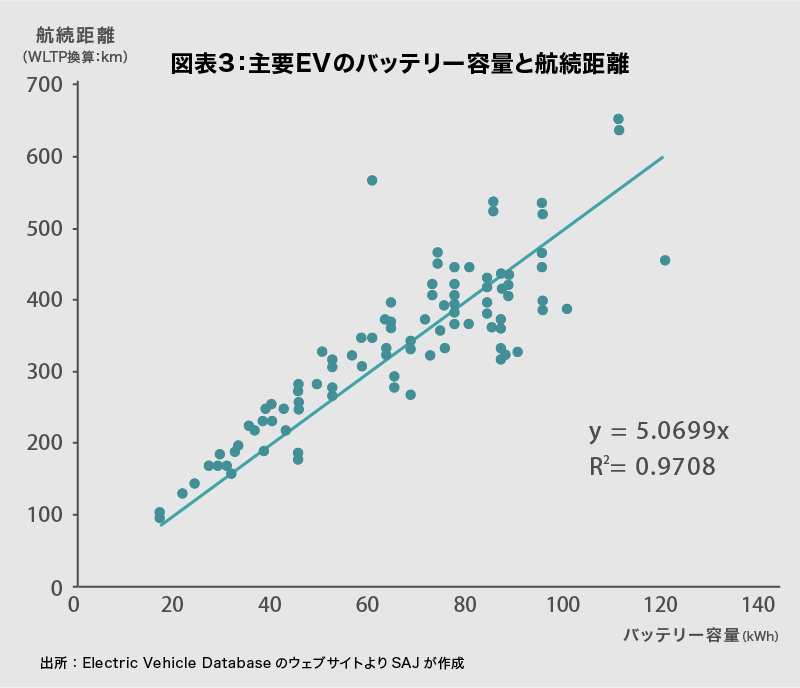

より現実的な電費を求めるため、Electric Vehicle Databaseの公開データを使い、世界34社の120車種について、バッテリーの容量と推定実質航続距離の関係を統計的に見ると、一次回帰直線の傾き、即ち平均の電費は5.0699㎞/kWhとの結果が得られた(図表3)。日本政府の公式数字を16%下回るが、実態を反映した合理性のある数字と言えるだろう。

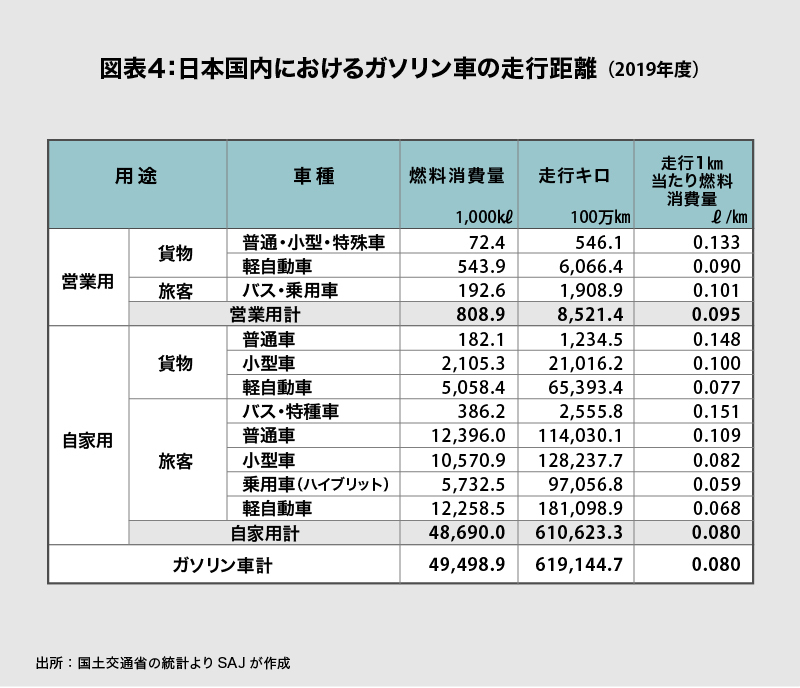

他方、国土交通省の『自動車燃料消費量調査』によれば、2019年度における日本国内でのガソリン車の総走行距離は6,191億kmだった(図表4)。このうち、自家用小型車(旅客用)の燃費を基準に各用途、車種の燃費をウェート付けし、5.0699㎞/kWhの電費を使ってEV代替時に導かれる必要電力量を算出すると1,195億kWhになる。さらに、軽油、LPG車両なども同じように計算した場合、総計は1,434億kWhだった。この数字は、100%のEV化を前提とした場合、大雑把ながら必要な電力量を示している。

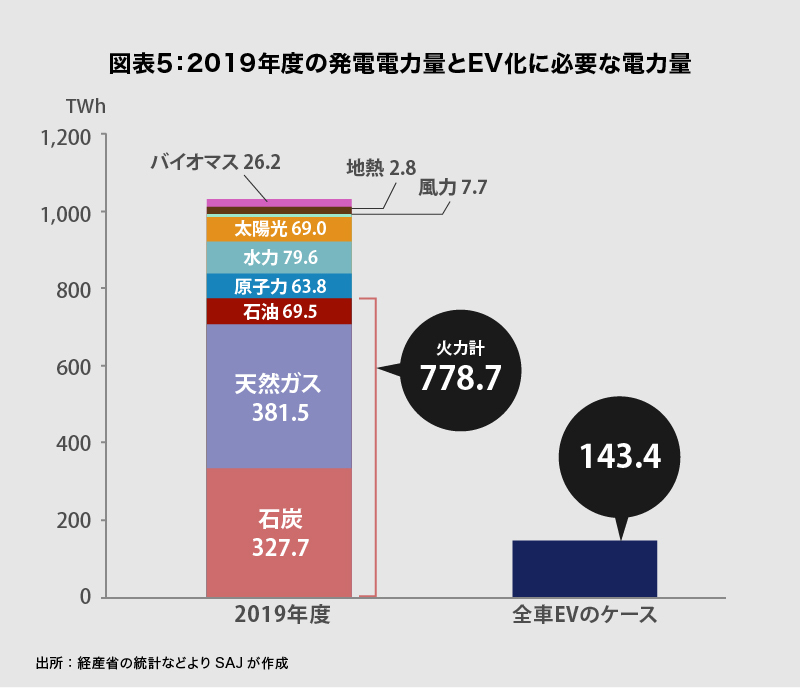

2019年度における国内の総発電量は1兆278億kWhだ。電源構成を見ると、石炭31.9%、天然ガス37.1%、石油6.8%であり、化石燃料比率が75.8%に達する(図表5)。一方、温室効果ガスを排出しない電源は、原子力が6.2%、再生可能エネルギーは水力も含めて17.9%に過ぎない。

エネルギー起源の温室効果ガス排出削減には、そもそもこの電源構成の大幅な変革が求められる。さらに、EV化を前提とした場合、現在の総発電量の14.0%に相当する新たな電力需要が発生するわけだ。それもゼロエミッション電源で賄うとすれば、豊田自工会会長の指摘は極めて正鵠を得たものと言えるだろう。エネルギー政策の大変革なしに効果的なEVの普及が不可能であることは容易に想像できる。

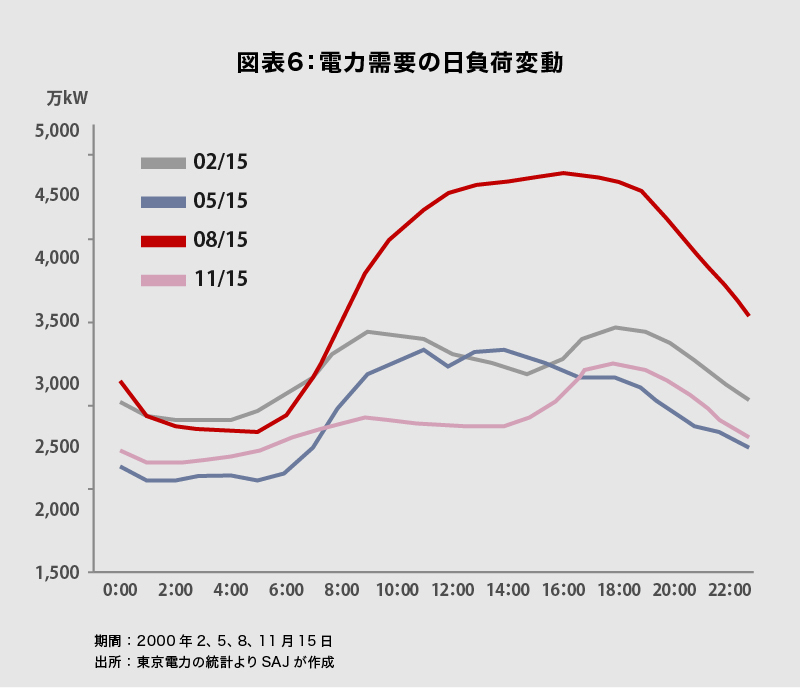

特に重要なことは、EVの充電の特性をイメージすることではないか。多くのケースにおいて、家庭や事業所でのバッテリーへの充電は夜間に集中するだろう。

電力の安定供給を前提とする以上、発電インフラは日負荷変動のピーク時において十分な供給ができるよう整備されなければならない。つまり、最重点課題は夏季の昼過ぎの供給確保であり、それは太陽光発電の効率が最も良い時間帯だ(図表6)。一方、季節を問わず夜間は電力需要が減少するが、ソーラーが使えない時間でもある。そこにEVの充電が集中する場合、ベースロードの頑健性を問われることになるのではないか。

温室効果ガスを大量に排出する火力が使えないなかで、十分な夜間ベースロードを確保するには、再生可能エネルギーなら洋上を含めた風力、そして原子力の活用が必要だ。言い換えれば、ゼロエミッションで時間を問わず安定的に電力を供給可能なインフラを整えない限り、EVの普及を促進することはできない。その現実的な解が原子力であり、EVとは最も親和性の高い電源と言えるだろう。

カッコ良い約束だけでは前に進めない

菅内閣が発足してから4ヶ月が経過した。新型コロナ禍への対応などを見る限り、率直なところ場当たり的な姿勢が目立ち、政策に明確な優先順位をつけ、計画的に実施しているようには見えない。「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする」との国際公約も、具体的な工程表があるわけではないようだ。ただし、近年における自然災害の多発、生態系の激変に鑑みれば、地球温暖化抑止は人類共通の課題であるし、日本も公約した以上は淡々と実現へ向け歩んでゆかなければならない。

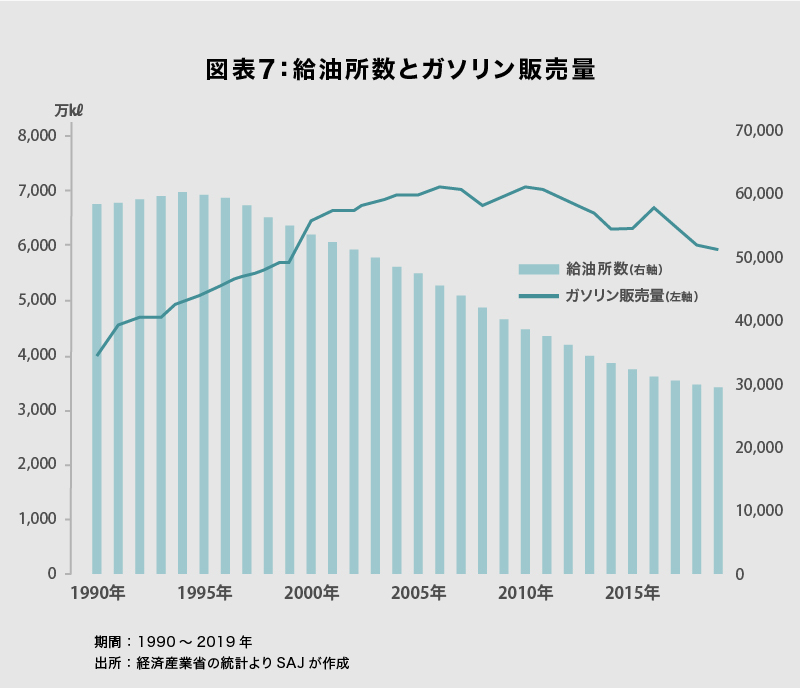

EV化の課題は、ゼロエミッション電源の確保、自動車産業の競争力維持だけではなさそうだ。例えば、2020年3月末、日本全国には2万9,637ヶ所の給油所(ガソリンスタンド)が存在する(図表7)。ピークだった1994年の半分以下になったとは言え、自動車関連産業として多くの雇用を抱えているだろう。EVが普及すれば、給油所は順次その役割を終えることになるが、それは豊田自工会会長の言う「エネルギー政策の大改革」の一環とも言える。菅政権には、政治家が語りたがるゼロエミッションのポジティブなイメージだけでなく、負の側面に対する対応を期待したい。

また、2012年12月に第2次安倍内閣が発足してから8年が経過したが、原子力政策は未だに腰が定まっていない。しかし、実質ゼロエミッションを達成するためには、原子力の活用は欠かせないのではないか。もちろん、東京電力福島第一原子力発電所の事故は余りにも重く、今も避難生活を余儀なくされている方は少なくない。しかし、地球温暖化を止める世界共通の目標を達成する上で、日本には原子力が必要であることを政府はしっかりと国民に説明すべきだろう。