キーワード:ロシア

-

米DOE 濃縮ウラン契約の供給者6社を選定

米エネルギー省(DOE)の原子力エネルギー(NE)局は12月10日、「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、米国における新たなウラン生産能力の拡大にインセンティブを与えるため、低濃縮ウラン (LEU) の調達契約を締結する6社を選定した。燃料分野において、ロシアの影響を受けない強靭なサプライチェーンを構築しつつ、全米の消費者が安価で信頼できる電力と高賃金のクリーンエネルギー関連の雇用を保証する、米政権の肝入りの施策である。DOE原子力局のM. ゴフ首席次官補代理は、「今回の調達契約は、米国におけるウラン濃縮能力の安全かつ責任ある構築を促進するもの。米国のエネルギー安全保障を強靭にするため、米国内における濃縮ウランの生産能力を向上させなければならない」として、今回の契約締結の意義を強調した。DOEが調達契約を締結したのは以下の6社。LEU供給で競争原理を生み出し、強力な投資の促進をねらう。American Centrifuge Operating, LLC(セントラス・エナジー傘下)General Matter, IncGlobal Laser Enrichment, LLCルイジアナ・エナジー・サービシーズ社(ウレンコ傘下)Laser Isotope Separation Technologies, IncOrano Federal Services, LLCDOEはLEUの新たな国内生産能力を掘り起こし、米国の既存の原子力発電所のほか、将来の先進炉の国内外での展開に必要な燃料供給を確保したい考えだ。DOEはこれらの契約を通じ、濃縮施設の新設、または既存の濃縮施設の拡張により生産されるLEUを購入する。契約は最長10年間、基本報酬として各社に最低200万ドル(約3.0億円)を支払う。DOEは今年6月、米国内産のLEU購入に関する提案依頼書(RFP)を発行。「米国への投資」アジェンダから27億ドル(約4,148億円)を支援することとしている。米国において、原子力は総発電電力量のほぼ2割を供給しており、急速に増加する電力需要を満たし、CO2削減が困難な産業プロセスと運輸部門の脱炭素化に貢献する最大のクリーンエネルギー源。米国のクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たすと考えられている。米国は2023年にアラブ首長国連邦(UAE)で開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)において、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にするという公約を共同で主導した。この公約の達成には、米国は追加の原子力発電容量を配備する必要があるが、これには大型炉のほか、小型モジュール炉(SMR)、マイクロ炉など、あらゆる規模の新しい原子炉が含まれる。さらに既設炉の運転期間延長、出力向上や、閉鎖炉の運転再開を想定。これら設備容量拡大には、安定した燃料供給源が必要となる。ロシアは現在、世界のウラン濃縮能力の約44%シェアを保有。米国が輸入する燃料の約35%をロシア産が占める。J. バイデン大統領は今年5月、ロシアからのLEU輸入禁止法案に署名し、8月に発効した。一方で、米国の既存の原子力発電所が運転を中断することのないようDOEは、DOE長官が国務長官および商務長官と協議の上、特定の状況下で特定量のロシア産LEUに免除を与えるプロセスを発表。この規定に基づく免除は、2028年1月1日までに終了する。ロシアは11月、対抗措置として、ロシア産濃縮ウランの米国への一時的な輸出制限を決議した。脱炭素化やロシア産原子燃料への依存の回避、エネルギーセキュリティの強化を要因とする、世界的な原子力発電への評価の高まりを受け、世界的に濃縮役務の需要が増加している。英国に本拠地を置く、グローバルな濃縮事業者であるウレンコ社は、米国における濃縮ウランの需要増に応えるため、同社(ウレンコUSA)がニューメキシコ州ユーニスで操業する、米国で唯一の商業用濃縮プラントを拡張し、生産能力の拡大を目指している。同プラントは現在、米国の電力会社の濃縮ウラン需要の約1/3をカバーしている。なお、米原子力規制委員会(NRC)は12月11日、ウレンコUSAに対し、ウラン濃縮レベルを最大10%に引き上げるライセンス修正を承認した。NRCの承認により、既存の原子力発電所の燃料交換期間の短縮や、一部の先進炉への燃料供給が可能となる。

- 18 Dec 2024

- NEWS

-

ウクライナ エネ安全保障強化に向けIEAが勧告

国際エネルギー機関(IEA)は9月19日、軍事紛争により大きな制約を受けているウクライナのエネルギーインフラの状況を検証した報告書「Ukraine’s Energy Security and the Coming Winter」を公表した。報告書は、ロシアによるウクライナのエネルギーインフラに対する攻撃が激しさを増すなか、冬が近づくにつれ深刻なリスクが生じていると指摘、今後数か月間、ウクライナ国民が電力と暖房に確実にアクセスできるよう、迅速なアクションと追加支援の必要性を勧告している。ウクライナのエネルギーシステムは、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来2年連続で冬を乗り越えてきたものの、2024年春以降、発電所、熱供給プラント、送電網などに対する攻撃が激化したことにより、同国のエネルギーインフラは大きな負担にさらされている。報告書によると、8月下旬の大規模な攻撃以前にも、既に紛争前の発電能力の3分の2以上は、破壊や損傷、占拠により利用できず、夏期も計画停電やプラントの計画外停止が多発、水供給など日常生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。さらに、報告書は、冬が近づくにつれ、状況がさらに悪化する可能性を指摘。利用可能な電力供給とピーク需要との間に大きなギャップが生じ、真冬には病院、学校、その他の主要機関にさらなる深刻な混乱をもたらす可能性を指摘したほか、主要都市への熱供給のリスクにも言及、さらに平均気温が低い場合は、国内の天然ガス供給を圧迫する可能性がある、と警鐘を鳴らしている。これらをふまえ、IEAは、ウクライナとその国際パートナーがこれらのリスクに対処しつつ、将来の脆弱性を軽減するための、以下のエネルギー対策10項目を勧告した。重要なエネルギーインフラの物理的およびサイバーセキュリティの強化修理用機器とスペアパーツの配送の迅速化電力供給の増強と分散化欧州連合(EU)との送電容量の拡大エネルギー効率化への投資継続、および省エネ、デマンド・レスポンスの実施冬季暖房用のバックアップ・オプションの準備天然ガスの備蓄レベルの増強EUからのガス輸入能力の強化エネルギーシステム等で密接に関係する、ウクライナの隣国モルドバとの調整((報告書によると、モルドバは電力の約3分の2を、ロシア軍が駐留するトランスニストリアにある大規模発電所から供給。今後、2024年末にウクライナ経由のロシアのガス輸送協定が終了予定であることから、モルドバの電力の供給保証に大きな不確実性をもたらしている。))EUのシステムと統合された、市場ベースの、回復力のある持続可能なエネルギーシステムの基礎の構築F. ビロルIEA事務局長は、ウクライナの現況は、世界で最も差し迫ったエネルギー安全保障問題の一つであり、「今冬はこれまでで最も厳しい試練となるであろう」と懸念を示す一方、10項目の勧告が迅速かつ効果的に実施されれば、大きな効果が期待できる、との見方を示している。

- 25 Sep 2024

- NEWS

-

ロシアのエネルギー計画 原子力拡大方針

ロシア国営の系統運用会社である統一電力システム(UES)はこのほど、2042年までの発電設備の配置に関する基本計画の草案を明らかにした。なお、草案の公開討論が8月20日より実施されている。UESのD.ピレニェクス系統運用局長は9月3日、記者からのインタビューの中で、公開討論は計画手続きの透明性を目的としていると強調。これまで草案の策定にあたり、長期的な電力消費予測、さまざまなシナリオのモデリング、電力モードの計算など、1年半にわたる膨大な作業を実施。同局長は、公開討論で建設的な意見を得て、策定プロセスに係るすべての当事者に利益をもたらすようにしたいと述べ、業界とすべての利害関係者の積極的な参加を呼び掛けた。2042年までの原子力発電設備計画の草案によると、ロシアでは既存および新規の14サイトで合計38基(約2,375万kWe)を新設。閉鎖予定の原子炉のリプレースとなる大型炉および小型モジュール炉(SMR)を新設する他、電力系統の運用面で大型炉の設置が出来ない極東地域では中型炉を設置する。一方、運転期間を満了する原子炉の閉鎖は約1,040万kWe規模。この計画の実現により、2042年には原子力発電設備容量は、現在の総発電設備容量の11.7%から15.3%に拡大。総発電電力量に占める原子力発電の割合は現在の18.9%から23.5%になると予測している。国営原子力企業のロスアトムは、露大統領の指示により、2045年までに総発電電力量に占める原子力発電の割合を25%にすることを目指している。草案に示される具体的な新設計画、運転開始時期は以下の通り。コラ第Ⅱ原子力発電所(ムルマンスク州)2035~2040年、VVER-S/600×3基(PWR)、計180万kWeクルスク第Ⅱ原子力発電所(クルスク州)2025~2034年、VVER-TOI×4基(PWR)、計480万kWeスモレンスク第Ⅱ原子力発電所(スモレンスク州)2033~2035年、VVER-optimum×2基(PWR)、計240万kWeノボチェルカスク原子力発電所(ロストフ州)2036~2038年、VVER-optimum×2基(PWR)、計240万kWeレフティンスク原子力発電所(スベルドロフスク州)2041年、BN-optimum×1基(高速炉)、125.5万kWe南ウラル原子力発電所(チェリャビンスク州)2038~2040年、BN×2基(高速炉)、計251万kWeクラスノヤルスク原子力発電所(クラスノヤルスク地方)2037~2042年、BN×4基(高速炉)、計502万kWe鉛冷却高速実証炉(トムスク州)2028年、BREST-OD-300×1基、30万kWeプリモルスク原子力発電所(沿海地方)2039~2042年、VVER-S/600×2基(PWR)、計120万kWeハバロフスク原子力発電所(ハバロフスク地方)2036~2038年、VVER-S/600×2基(PWR)、計120万kWeノリリスクASMM(SMR)(クラスノヤルスク地方)2032~2037年、RITM-400×4基(PWR)、計32万kWe(電力消費者との合意後に実施)ヤクーツクASMM(SMR)(サハ共和国)2030~2031年、RITM-200N×2基(PWR)、11万kWe(内、1基は、電力消費者との合意後に実施)チュクチASMM(SMR)(チュクチ自治管区)2030年、SHELF-M×1基(PWR)、1万kWe(電力消費者との合意後に実施)バイムスキーMPEB(SMR)(チュクチ自治管区)2027~2031年、RITM-200C×8基(PWR)、計42.4万kWe(浮揚式原子力発電所、電力消費者との合意後に実施)11.~14.は、僻地にありUES系統からは独立している。原子力発電設備容量の最大の増加は、電力消費量の高い成長率を示す、シベリア、極東、ウラル地方で予想されている。近代的な原子力発電所の建設により、これら地域の経済成長と産業の発展を支援するという。基本計画は年内に政府の承認を得る予定。

- 17 Sep 2024

- NEWS

-

米DOE セントラスにロシア産ウラン輸入禁止を免除

米エネルギー省(DOE)は7月18日、米セントラス・エナジー社が、2024年及び2025年に米国顧客への納入を確約している低濃縮ウラン(LEU)について、ロシア産LEUの輸入禁止の免除を許可した。セントラス社が米国証券取引委員会(SEC)に宛てた7月19日付の提出書類で明らかにした。5月13日、バイデン大統領の署名により「ロシア産ウラン輸入禁止法」が成立、8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、DOEへの申請により輸入禁止の免除措置が適用される。ただし、その場合も免除される量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない(既報)。なお、免除される量は、2024年は476,536kg、2025年は470,376kg、2026年は464,183kg、2027年は459,083kgとなっている。

- 30 Jul 2024

- NEWS

-

ハンガリー パクシュ増設計画はEUの対露制裁対象から除外

欧州連合(EU)は6月24日、ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクトをロシアに対する第14次制裁パッケージから完全に除外した。ロシアのウクライナ侵略に対する対抗措置として、EUはロシアに対して大規模な制裁を科している。ハンガリーのパクシュ原子力発電所Ⅱプロジェクト(5、6号機を増設。出力120万kWのロシア型PWR=VVER-1200を採用)では、サイト準備作業が進行中だが、ハンガリーのP.シーヤールトー外務貿易相は、同プロジェクトが制裁パッケージからに除外されたことで、「欧州企業はパクシュⅡプロジェクトへの参加にあたり、加盟国当局に許可を申請する必要はなく、EUは同プロジェクトへの欧州企業の参加を阻止することもない。増設作業は加速するだろう」との見方を示した。そして、ドイツ、フランス、オーストリアなど多くの西側企業がパクシュⅡプロジェクトに参加しているが、投資面では、ロシアとウクライナの戦争前の状況に戻りつつあると強調した。これまでEU企業は、特定の製品やサービスについて、供給前に当該国の管轄当局に制裁除外の認可を申請しなければならなかったが、制裁から除外されたことにより、手続きは当局への通知のみで完了する。

- 16 Jul 2024

- NEWS

-

ロシア インドとの原子力協力の深化を協議

インドのN.モディ首相はロシア公式訪問時の7月9日、ロシアのV.プーチン大統領とともに、モスクワにある原子力パビリオンを訪問し、両国の新たな原子力協力の可能性を協議した。両首脳は、全ロシア博覧センター(VDNKh)内にある、パビリオン“ATOM”を訪問。ロシア国営原子力企業ロスアトムのA.リハチョフ総裁が案内役を務めた。「現代の原子力産業」をテーマとする展示コーナーにて、ロシアの原子力技術を利用した海水淡水化、種子や食品の品質向上のための放射線照射、北極海航路によるインドからヨーロッパやロシアへの貨物輸送、浮揚式原子力発電所などを紹介し、両国の新たな協力可能性について協議した。また、同パビリオンでは、ロシアが手掛けるインドのクダンクラム原子力発電所(1、2号機が稼働中。3~6号機が建設中)の建設や原子力人材育成、インドの月探査計画と医療用のアイソトープ(RI)供給に関するビデオが上映された。両首脳会談後に発表された、共同声明「強固で拡大するパートナーシップ」では、原子力の平和利用分野における協力を、戦略的パートナーシップの不可欠な構成要素であると明記。現在建設中のクダンクラム原子力発電所3~6号機(ロシア製PWR=VVER-1000、各100万kWe)の機器引き渡しの時期を含む既存のスケジュール遵守の合意に言及するほか、以前の合意文書に従い、インド国内にロシアが建設協力する2番目となる原子力発電所の新たなサイトの設置について更なる議論の必要性を強調した。さらに、VVER-1200(120万kWe)の建設プロジェクトの実施、機器製造の現地化、発電所部品の共同生産や、第三国における協業などに関する技術協議の継続を確認している。その他、核燃料サイクルの分野や原子力技術の非エネルギー利用における協力強化を掲げた。なお、2002年に始まった、クダンクラム原子力発電所の建設は、両国の技術・エネルギー協力の旗艦プロジェクトとして位置付けられ、同1、2号機はそれぞれ2014年、2017年に営業運転を開始している。今後、同3~6号機の運転開始により、発電所が所在する人口7,200万人のタミル・ナードゥ州の電力需要の50%を供給し、隣接する州(合計人口約1億人)の電力需要の約1/3を供給するという。また、ロスアトムによるバングラデシュ初の原子力発電所「ルプール」(VVER-1200×2基)の建設プロジェクトにおいて、インドの企業が全ての冷却塔やポンプステーションを建設するなど、両国の協力は第三国でも実施されている。新たな協力分野もすでに両国間で議論されており、インドの新サイトにおけるVVER-1200の計6基の建設や、小型の原子力発電所(浮揚式原子力発電所)の建設、閉じた燃料サイクルの分野での協力を有望視している。また、両国は、原子力技術の非エネルギー応用分野、特に腫瘍及び心臓病の診断、また治療に使用されるRI製品の供給分野における協力拡大にも関心を寄せている。さらに、ロシアのエネルギー資源(石油・石炭・LNG)をロシア北西部の港から北極海航路を経由し、ロシア極東の港で積替え、インドの港まで輸送する可能性について両国間で協議が進行中であるという。なお、インドのJ.シン原子力担当国務大臣は6月25日、インド原子力省(DAE)の行動計画の見直しを行うハイレベル会合にて、「2029年までに現在の748万kWの原子力発電設備容量を、約70%拡大させ1,308万kWとし、そのために7基を増設する」と発言。その一方で、同大臣は、エネルギー安全保障、健康と食料安全保障とともに、放射性医薬品と核医学、農業、食料保存にも焦点を当てるべきとし、一般市民の経済的・社会的利益や生活の利便性を促進する放射線技術の発展の必要性も強調した。

- 11 Jul 2024

- NEWS

-

米国 燃料サプライチェーン強化に27億ドル拠出

米エネルギー省(DOE)は6月27日、米国内産の低濃縮ウラン(LEU)購入に関する「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、J. バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダから27億ドル(約4,363億円)を支援するもので、ロシア産LEUへの依存脱却に向け、米国内のウラン濃縮能力を強化し、商業用核燃料の供給源の多様化や安定供給を図ることが狙い。DOEは今回のRFPを通じて、新規の濃縮施設や既存の濃縮施設の拡張プロジェクトなど、新たな供給源と2件以上の契約を締結する予定だ。今回の発表について、J. グランホルムDOE長官は、DOEが国家安全保障の強化と国内原子力産業の成長に不可欠な、米国内のウラン供給力を強化しているとしたうえで、「原子力業界の世界的リーダーであり続けるという米国の決意を示すもの」と表明。また、A. ザイディ大統領補佐官兼国家気候アドバイザーは、バイデン政権下で進められてきたクリーンエネルギーの拡大促進が、高賃金な雇用を生み、なおかつエネルギー安全保障を高めてきたとこれまでの実績を強調した。ウランの調達をめぐっては、バイデン大統領が5月13日、ロシア産LEUの米国への輸入を禁止した「ロシア産ウラン輸入禁止法」に署名、来月8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。DOEによると、原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、輸入禁止の免除が可能。ただし、その場合もLEUの輸入量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない。DOEエネルギー情報局(EIA)が6月に発表した最新のウラン市況年次報告書(2023 Uranium Marketing Annual Report)によると、ロシアは米国の商業用原子力発電所向けLEUの27%を供給しており、米国に次ぐ第2位のシェアを占めている。現在、LEUの購入において、米国では全体の約72%が海外調達となっている。

- 03 Jul 2024

- NEWS

-

エジプト エルダバ4号機が着工

エジプト初の原子力発電所建設サイトであるエルダバ原子力発電所(120万kW級ロシア型PWR =VVER-1200×4基)で1月23日、4号機が着工した。同サイトでは1号機が2022年7月、2号機が同11月、3号機が2023年5月にそれぞれ着工しており、4号機で最後となる。1号機は2028年の運転開始を目指している。エルダバ原子力発電所は、カイロの北西約320km、地中海沿岸地域のエルダバ市にある。アフリカ大陸での原子力発電所建設は、南アフリカ共和国のクバーグ原子力発電所(PWR×2基、各97万kW)以来のこと。建設計画は、ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社が支援している。VVER-1200は、ロシアのレニングラード第Ⅱ原子力発電所(1、2号機)とノボボロネジ第Ⅱ原子力発電所(1、2号機)、ベラルーシのベラルシアン原子力発電所(1、2号機)で運転中。その他、中国とトルコで4基ずつ、バングラデシュで2基が建設中である。エジプト政府は2015年11月に、原子力発電所建設プロジェクトに関する政府間協定(IGA)をロシア政府と締結、ロシアから最大250億ドルの低金利融資を受けることになった。2017年12月に調印した4基のVVER-1200建設の契約では、ロスアトム社は発電所を建設するだけでなく、60年間の運転期間を通じて燃料を供給するほか、使用済燃料専用の貯蔵施設の建設と貯蔵用キャスクの供給も請け負う。また、運転開始後10年間は、エジプトにおける原子力分野の人材育成とこの発電所の保守に協力する。

- 30 Jan 2024

- NEWS

-

米国 HALEU国内生産の提案を募集

米エネルギー省(DOE)は1月9日、J.バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の国内での大規模供給体制を確立するため、濃縮サービスに関する提案依頼書(Request for Proposals:RFP)を発行した。DOEのJ.グランホルム長官は、「原子力は現在、国内のカーボンフリー電力のほぼ半分を供給しており、今後もクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たし続ける」と強調した。HALEUは、現在開発中の多くの先進的原子炉に採用されている新型燃料で、先進的原子炉の展開は、バイデン大統領の掲げる2050年までのCO2排出量実質ゼロ(ネットゼロ)の達成、エネルギー安全保障の強化、高賃金の雇用の創出、米国の経済競争力の強化に貢献する。また、HALEU燃料の利用により炉心寿命は長くなり、安全性、効率向上が期待できる。現在、米国に拠点を置く供給事業者からHALEU燃料の商業的規模の供給はなく、原子力発電事業での積極的活用上の懸念材料となっていることから、国内供給が増加すれば、米国における先進的原子炉の開発と配備が促進されると見込まれている。バイデン大統領のインフレ抑制法は、2026年9月までとの期限付きの総額7億ドル(約1,015億円)を限度とする「HALEU利用プログラム」により国内にHALEUサプライチェーンを確立することを目的としている。今回のRFPで採択されるHALEU濃縮契約と昨年11月に発表されたRFPによる別契約(濃縮されたウランを先進的原子炉向けの金属、酸化物等の形態に再転換するサービス)に最大5億ドル(約725億円)の拠出が予定されている。DOEの原子力局は、国内のウラン濃縮事業者とHALEU燃料製造の契約を複数締結する計画だ。濃縮されたHALEUは、再転換事業者に出荷する必要があるまで製造サイトで保管する。最大契約期間10年のHALEU濃縮契約に基づき、政府は各ウラン濃縮事業者に対し最低発注金額として200万ドル(約2.9億円)を保証する。濃縮および貯蔵活動は米国本土で行われ、国家環境政策法に準拠する必要がある。今回のRFPによる提案提出の期限は3月8日。このRFPには、昨年6月に発行されたRFP草案に対する業界からのコメントに基づく修正がされている。DOEは、政府所有の研究炉の使用済み燃料のリサイクルを含む、先進的商業炉のHALEUサプライチェーンを拡大するための活動を支援している。DOEの予測では、2035年までに100%のクリーンな電力、2050年までにネットゼロの達成という政府目標の達成のためには、2020年代末までに先進的原子炉用にHALEU燃料40トン以上が必要であり、毎年、さらにこれを上回る燃料を製造しなければならない。昨年11月、DOEはHALEU燃料の実証製造プロジェクトにおいて重要なマイルストーンを達成した。米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・USEC)が国内初となるHALEU燃料を20kg製造。なお、DOEは今後3年間で世界のウラン濃縮と転換能力を拡大し、ロシアの影響を受けない強靱なウラン供給市場の確立をめざし、官民セクターの投資促進のために有志国と連携を深めている。昨年12月7日、COP28の会期中に開催された第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場で、米国、カナダ、フランス、日本、英国は合同で、安全で確実な原子力エネルギーのサプライチェーンを確立するために政府主導の拠出42億ドル(約6,090億円)を動員する共同計画を発表した。これは、COP28における、日本をはじめとする米英仏加など25か国による、世界の原子力発電設備容量を2020年比の3倍に増加させるという宣言文書の具体化である。

- 15 Jan 2024

- NEWS

-

「トランプ再登場」に覚悟と備えの年

ちょうど1年前の1月、当コラムは「2023年の世界は2024年で動く」と書いた。台湾総統選挙から米国大統領選挙まで2024年は大統領選挙や総選挙ラッシュ。《2023年の国際情勢は2024年の影響の下で動いて行くし、行かざるを得ない》と考えたからだ。しかし2024年の世界はもう2025年では動かない。2024年それ自体で動く。主役は米大統領選である。中国やグローバルサウス(GS)の台頭が著しいとは言え、米国の力は侮れない。世界の政治経済は米大統領が依然として帰趨を握っている。民主党はバイデン大統領が再選を目指す。一方共和党は台湾総統・立法院選挙の2日後、1月15日のアイオワ州党員集会から始まる。本来なら7月の共和党全国大会までの長距離レースだが、今回は支持率で独走するトランプ前大統領が、10数州の予備選が行われる3月5日のスーパーチューズデーには、候補者に決まりとなる公算が高い。さらに今や本選で勝利の観測まで出ている。だからであろう。昨年後半から欧米主要紙は相次ぎ「トランプ再登場」の世界をシミュレーション。独裁政治の到来、同盟・多国間協調の崩壊、ロシア優位のウクライナ戦争の終わり、北大西洋条約機構(NATO)からの米国脱退などを予測、論調は総じて悲観的だった。かつてネオコン(新保守主義)で鳴らした歴史学者ケーガンは、ワシントンポスト紙11月30日付「トランプの独裁政治は不可避。誰も止められない」で、独裁と反トランプ陣営へのリベンジ政治が始まると言い、英フィナンシャルタイムズ紙12月6日付「世界がトランプにヘッジを掛けることは不可能」も、同紙コラムニストがトランプ復帰は西側にとって最初の時よりも悪く、《アジアの同盟国や友邦国は米国が安全保障を保証することのない世界に適応しなければならない》とした。そうした状況を「パニック状態」と言ったのは、米国際政治学者のルトワック氏だ。米国社会は今やトランプ支持派と徹底排除派に二分され、今回は前者が勝敗の行方を決めそうだからである(産経新聞12月22日付)。振り返れば世界は第1次トランプ政権で気まぐれや思いつきの予測不可能政治に翻弄された。もし第2次政権が現実となり独裁とリベンジ政治が加われば、世界はどこまで理不尽なものになるか、それこそ予測不可能だ。もっとも今このように書きつつ「トランプ再登場」には実は半信半疑でもある。ちょっと前のめりしすぎではないか。政治の世界が一寸先は闇、選挙が水物なのは万国共通だし、少なくともバイデン氏には高齢の、トランプ氏には連邦・州裁での4つの裁判のリスクがある。11月5日の投票日まで何が起きるか分からないし、何が起きても不思議ではない。世界はますます予見困難になっている。このことは昨年10月7日のパレスチナのイスラム原理主義武装組織ハマスによる奇襲攻撃の一事を見ても明らかだ。世界はもちろん、当のイスラエルにも寝耳に水。それが結果的にはバイデン氏、ひいてはウクライナのゼレンスキー大統領を窮地に追い込み、トランプ氏を利している。しかし日本や世界が今から怯え、パニック状態に陥るのは賢明とは言えない。むしろここは冷静に、2024年を「トランプ的世界」への覚悟と備えの年とする方が建設的だろう。最優先課題はやはりウクライナだ。ウクライナ支援反対を明言しているトランプ氏が再登場する前に、ウクライナ優位の停戦に向け西側は挙げて最大限の支援をし、戦況を変える。ロシアの勝利はプーチン大統領の野心と挑戦を増大させ、国際秩序にとって危険極まりない。ガザ攻撃停止に向けイスラエルへの圧力強化も緊急を要する。停戦は人気のないネタニヤフ首相の退陣に道を開くかもしれない。ウクライナとガザの紛争に出口が見えただけでも、世界は相当身軽になる。経済、エネルギー、食糧事情が好転するのは間違いない。これは米国第一主義が信条のトランプ氏にとっても内政に専念出来るので悪くないはずだ。2024年は国際紛争に解決の糸口を見つけることが最大の課題である。日本も率先して汗をかき、知恵を出したい。

- 05 Jan 2024

- COLUMN

-

COP28 復活する原子力

Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science.(正義、秩序、公平な方法でエネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を進め、科学に沿って2050年までにネットゼロを達成するために、この重要な10年間の行動を加速する。)第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)は、『最初の地球規模の見直しに関する成果』と題した合意文書を発表、予定より23時間遅れて13日に閉会した。産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催され、議長がスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相であったことから、当初、この会議に関してはかなり懐疑的な見方が強かったと言える。『不都合な真実』でノーベル平和賞を受賞した米国のアルバート・ゴア元副大統領は、UAEが議長国であることを「馬鹿げている」と批判していた。アル・ジャベール氏は形の上でUAEの大臣ではあるものの、本業は国営アブダビ石油会社のCEOであり、化石燃料を守る立場と見られても止むを得ないだろう。しかしながら、この合意文書が発表されると、13日付けフィナンシャルタイムズ(電子版)が“Countries reach ‘historic’ COP28 deal to transition from fossil fuels(参加国は化石燃料からの移行に関しCOP28で「歴史的な」合意を達成)”と評価を一変させている。当初、合意案には化石燃料からの“phaseout(脱却)”が盛り込まれていた。これにはサウジアラビアなど化石燃料の産出国が異議を唱えて“phaseout”の表現が消えた段階で、COP28の成果にはかなりの懸念が生じたことは間違いない。もっとも、最終合意案には“transition away(移行を進める)”との表現が盛り込まれ、COPの歴史で初めて化石燃料へ明確な言及がなされたのだった。12月14日付けの日本経済新聞が「化石燃料『廃止』消える 中東反対、妥協の色濃く COP28成果文書 実効性は見通せず」と批判していた通り、今回のCOPの結果が全面的に支持されているわけではないだろう。しかしながら、脱化石燃料へ向けた方向性を示したことで、「歴史的」との表現は間違っていないのではないか。会議をまとめたアル・ジャベール産業・先端技術相への評価も一変した。COP29はアゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まっている。同国は旧ソ連を構成するが、ナゴルノ・カラバフの領有を巡りアルメニアを支援するロシアとは一線を画してきた。実はカスピ海沿岸の油田による石油収入で経済を支えて来た産油国でもある。第2のスルタン・アル・ジャベールが登場するか、注目されるところだろう。 対立が解けない先進国 vs 新興国・途上国2015年にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の後継として『パリ協定』が採択された。気候変動枠組条約に加盟した196か国全てが参加したこの条約は、産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26において、パリ協定から一歩踏み込んで「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決まった。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロ、即ちカーボンニュートラルの達成が必要とされている。世界の先陣を切った英国の産業革命の時期は、一般に1760年代から1830年代と定義されているだろう。英国のハドレー気候予測研究センターによれば、1961~1990年までの30年間を基準とした場合、信頼できるデータのある1850~99年までの平均はそれを0.36℃下回っていた(図表1)。一方、2004~2023年までの30年間だと、基準値を0.71℃上回っている。 つまり、既に産業革命期から1.07℃の上昇となったわけだ。世界的に高温となった今年の場合、現時点での推計値で19世紀後半の平均を1.36℃上回っており、1.5℃は目前に迫っている。世界的に大規模な天災が頻発し、かなり危機感の強い状況でCOP28が開催されたことは間違いない。ちなみに、COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年に、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。昨年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)では、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」とした上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」と結論している。少なくとも1850年以降の170年間、急速に増加した温室効果ガス排出量に連動して、世界の気温は上昇した(図表2)。温室効果ガス排出量の削減に関しては、米国のドナルド・トランプ前大統領やブラジルのジャイール・ボルソナロ前大統領など例外的な政治家を除けば、既に世界のコンセンサスと言えるだろう。問題は誰が温室効果ガスを削減し、誰がそのコストを負担するかである。直近20年間を見ると、世界の温室効果ガスの排出量の増加率は年1.4%であり、なかでも中国は同4.8%、インドも同3.3%に達した(図表3)。一方、日本は▲0.8%、米国▲0.7%、ドイツ▲1.5%、ドイツを除くEUは▲1.2%だ。新興国の排出量が急速に伸びているのに対し、先進国は軒並み抑制を実現してきた。結果として、2021年における世界の排出量では、中国が28.0%を占め、新興国・途上国全体で68.5%と3分の2を超えている(図表4)。2001年3月28日、米国のジョージ・ブッシュ大統領(当時)は、京都議定書から離脱する意向を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長力を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと──の2点が理由だ。また、パリ協定についても、2017年6月1日、米国のドナルド・トランプ大統領(当時)が離脱を表明した。同前大統領は地球温暖化そのものに懐疑的だったが、やはり中国が排出量を急速に増加させるなかで、米国の産業が不利益を被りかねない状況を指摘したのである。もっとも、米国はジョー・バイデン大統領が就任して直後の2021年2月19日、正式にパリ協定へ復帰した。一方、1970年時点での排出量のシェアを振り返ると、中国6.5%、インド3.4%に対し、米国19.7%、ドイツ4.4%、日本3.2%とかなり足下とは異なる。従って、産業革命以降、温室効果ガスを大量に排出して豊かになった先進国が、資金と技術を供与すべきと新興国・途上国は主張している。この点が、先進国と新興国・途上国の大きな対立点となり、COPの議論は集約が難しくなった。昨年のCOP27でもこの対立が最大の論点であり、干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」に対し、最終段階で辛うじて合意が成立、新興国・途上国が求めていた基金の創設が決まった。新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれている。議論が集約したとは言えないものの、12月1、2日のCOP28首脳級会合では、加盟国から総額約4億ドルの資金拠出の申し出があった。もっとも、それは途上国を納得させ、温室効果ガスの排出抑制を達成するのに十分な規模とは到底言えないだろう。また、今回の首脳級会合には、世界最大の排出国である中国の習近平国家主席は姿を見せず、パレスチナ問題を理由に米国のバイデン大統領も出席していない。そうしたなか、岸田文雄首相は、1日、首脳級会合で短い演説を行い、「排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」と明言した。それでも、脱石炭の年限を明らかにしなかったことに加え、「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組みの下で各国との協働を進め」、石炭火力発電所について「各国の事情に応じたそれぞれのネットゼロへの道筋の中で取り組まれるべき」と述べたことで、世界のNGOが参加する『気候行動ネットワーク』より恒例の「化石賞」を受賞している。同じく石炭・褐炭を依然として活用しているドイツが高く評価されているのに対し、日本への酷評が続くのは、情報発信力の問題が大きいだろう。 再確認された原子力の役割今回のCOP28において、温暖化対策の主役の1つとして改めて脚光を浴びつつあるのは原子力ではないか。12月2日、ドバイにおいて、“Declaration Recognizes the Key Role of Nuclear Energy in Keeping Within Reach the Goal of Limiting Temperature Rise to 1.5 Degrees Celsius(気温を1.5度上昇に止める目標へ到達するための原子力の重要な役割を認識する宣言)”が22の有志国により採択された。米国が発案したこの宣言に参加したのは、日本、フランス、韓国、オランダ、英国などだ。2050年までに原子力発電の設備容量を2020年比で3倍とすることに加え、小型モジュール炉(SMR)の開発加速や原子力を活用した水素の製造などが盛り込まれた。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、国際的に厳しい見方が拡大していたが、温室効果ガス排出抑止と経済成長の両立に向けた現実的な解決策として、原子力が見直されつつあると言えるだろう。日本を含む多くの国が2021年秋に英国のグラスゴーで開催されたCOP26において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言した。世界な異常気象により大規模災害が頻発したことに加え、この年の1月20日、米国で温暖化問題を重視するジョー・バイデン大統領が就任したことも大きかったと言える。カーボンニュートラルを実現する現実的な方法としては、EVに象徴されるように末端のエネルギー供給を電力とした上で、発電時に化石燃料を使わず、化石燃料の利用が止むを得ない場合は森林(植林)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・地中貯留)により吸収することが主流になると見られる。また、水素の活用、即ち燃料電池として発電するか、直接、もしくはアンモニアを生成して燃やして発電するか、これも中長期的な課題に他ならない。カーボンフリーの発電方法として、再生可能エネルギーが主役であることは万人の認めるところだろう。2022年までの20年間で見ると、世界の総発電量は年率3.0%のペースで増加した(図表5)。太陽光、風力、バイオマス、その他の再生可能エネルギーは年率14.8%で伸びており、総発電量に占めるシェアは2002年の1.7%が2022年には14.7%になっている。この間、太陽光は年率39.4%、風量も同20.4%の高い成長率を記録した(図表6)。一方、当該20年間では、原子力による発電量は横ばいになっている。2011年3月の東日本大震災を原因とする福島第一原子力発電所の事故は、日本国内だけでなく、世界の原子力に大きな影響を与えてしまった。安全性を向上させるためのコストが急増、米国では原子炉の建設計画が相次いで白紙になった。今年4月にはドイツが原子力発電から脱却したが、これは福島第一の事故直後の2011年6月8日、アンゲラ・メルケル首相(当時)が稼働していた原子炉17基の段階的廃炉を決めたことが背景だ。結果として、脱化石燃料を実現する上で原子力は主役の座を降り、再エネの拡大が国際社会の大きな課題とされた。もっとも、2022年の段階で、世界の総発電量の35.7%を石炭火力、22.1%をガス火力が担っている(図表7)。そうしたなか、EVの普及、そしてIT化を強化する上でのデータセンターなどへのニーズを考えれば、省エネ化が進むとしても、世界の電力需要は趨勢的に伸びる可能性が強まった。一方で脱化石燃料化を進め、同時に電力需要の拡大への対応を迫られるなか、再生可能エネルギーだけでは限界があることは明らかだろう。また、化石燃料のなかでは最も温室効果ガス排出量が少ない天然ガスは、カーボンニュートラルへ向けた重要なカードの1枚だったと言える。しかしながら、最大の供給国であるロシアが2022年2月にウクライナへ侵攻、西側諸国にとり調達のハードルは確実に上がった。バルト海の海底に敷設したパイプライン、『ノルドストリーム』、『ノルドストリーム2』を活用したロシア産天然ガスの調達を脱原子力、脱石炭の代替と想定してきたドイツにとり、ウクライナ戦争は極めて大きな誤算ではないか。ドイツの電気料金は高騰し、家計、企業の重い負担となっている。COP28が開催されているドバイにおいて、2日、22か国が原子力の役割を再認識する宣言を採択したのは、再エネと共に原子力の活用を拡大しない限り、カーボンニュートラルと電力供給の拡大の両方のニーズを満たすことが困難との現実的な認識があるだろう。 背景にある先行する中国への危機感世界最初の発電用原子炉が稼働したのは、1954年6月27日、旧ソ連のオブニンスク発電所だった。国際原子力機関(IAEA)によれば、それ以降、632基が運転を開始し、現在は412基が稼働している(図表8)。稼働時期別に見ると、1984、85年の33基がこれまでのピークだった。1960年代に先進国が高度経済成長期を迎えてエネルギー消費量が急拡大したことに加え、1973~75年の第1次石油危機が各国に原子力の平和利用を迫ったのだ。しかしながら、1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ(チョルノービリ)原子力発電所の事故が起こり、1990年代に入って原油、天然ガスなど化石燃料価格が低位安定化したことから、発電用原子炉の建設ラッシュも一段落した。このところ、原子炉の稼働がやや増える傾向にあるのは、中国が牽引しているからだ。同国では、2015年以降に商業運転を開始した炉が33基に達した。この間、世界で稼働した発電用原子炉は56基なので、その58.9%を中国が占めていることになる。人口が14億人を超える中国では、経済成長に伴い電力需要が急増している上、温室効果ガスの排出量削減が喫緊の課題として浮上した。中国広核集団(CGN)と中国核工業集団(CNNC)が共同で第3世代の加圧水型原子炉(PWR)『華龍一号』を開発、これまで3基が商業運転を開始している。国家的な原子力シフトへの努力により、2022年の原子力による発電量は3,954億kWhに達し、発電量ベースではフランスを追い越し、米国に次ぐ世界第2位の原子力大国となった。もっとも、総発電量に占める原子力の比率はまだ5.0%に過ぎない(図表9)。習近平政権は、さらに原子力に注力し、これまでの発電の主流であった石炭火力のウェートを低下させる方針を示している。現在、世界で建設中の発電用原子炉は58基だが、うち20基が中国だ(図表10)。中国は国内での実績をテコに外国への売り込みも強化、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2基が運転している他、アルゼンチンでも受注契約に至った。22か国による原子力強化の宣言は、米国、日本、フランス、英国、韓国などが牽引しており、中国は加わっていない。2050年までに原子力発電の設備容量を3倍に引き上げる野心的な目標は、電力需要拡大下でカーボンニュートラルを達成することに加え、国際的な原子力商戦における中国との競争を意識していると言えるだろう。いずれにしても、カーボンニュートラルを達成する上での主役は、再エネと原子力、それに水素(アンモニア)となることが確実な情勢だ。 第7次エネ基へ向けて福島第一原子力発電所の事故は、原子力に大きな教訓を残した。この事故で人生が変わってしまった方、未だに故郷へ帰還できない方も少なくない。その事実を忘れてはならないだろう。その上で、国際社会は、現実的な選択肢として再び原子力をカーボンニュートラルの中核に据えようとしている。日本国内においても、福島第一からの処理水の海洋放出が始まり、長期に亘る廃炉計画は1つの節目を迎えた。また、原子力規制委員会は、福島第一の事故の当事者である東京電力が保有、運営する柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関し、規制基準に則って運転禁止命令の解除へ向けたプロセスを進めている模様だ。規制委員会が正式に運転禁止命令を解除した場合、そこから先は政治の分野となるだろう。柏崎刈羽6、7号機の再稼働は、日本の原子力発電にとって大きな転機となり得る。次のステップは、廃炉が決まった原子炉のリプレースに他ならない。多様な目標を打ち上げるものの、具体策の決定が遅いと批判される岸田政権だが、原子力関係に関しては、思い切った判断を下してきた。COP28は、岸田政権のエネルギー政策が国際社会の潮流に沿ったものであることを示したと言える。2024年は『第7次エネルギー基本計画』策定の年だ。地球温暖化抑止へ向け、政治がさらに一歩、二歩、前に踏み込むことに期待したい。

- 22 Dec 2023

- STUDY

-

COP28:札幌5首脳 新たな燃料市場創設へ42億ドル

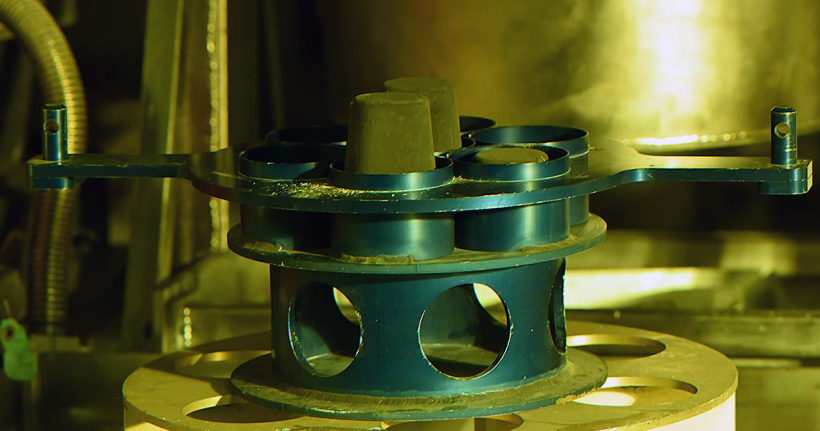

COP8日目の12月7日、日本をはじめとする米国、フランス、カナダ、英国の“札幌5”((今年4月に札幌でコミュニケを採択した5か国のため、こう呼ばれる))首脳が、原子燃料の供給保障を万全にするため、新たな燃料サプライチェーンの構築に42億ドルを投じることを発表(仮訳)した。これは同日開催されていた第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場を借りて、急遽発表されたもので、2日に発表された22か国((その後アルメニアも加わり、23か国))による2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にする宣言の実現に向けた具体的な動きだ。42億ドルという巨額を投じ、今後3年でウランの濃縮および転換能力を拡大し、世界の原子燃料市場で大きなシェアを占めているロシアの影響力を排除した新しい燃料市場を創設する。主導した米エネルギー省(DOE)のK.ハフ原子力担当次官補は「2050年までに世界の炭素排出ネットゼロおよび1.5℃目標を達成できるのは原子力だけ」とし、そのためには「信頼性のある安全な原子燃料サプライチェーンが必要だ」と述べた。日本原子力産業協会をはじめ、米原子力エネルギー協会(NEI)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)は共同で声明を発表し、新しい原子燃料サプライチェーンの構築に向けた政府の姿勢を歓迎。安定した燃料供給は脱炭素化とエネルギー・セキュリティを向上させるだけでなく、国家安全保障も強化すると指摘した上で、「産業界の供給能力拡大には今回のような政府による支援も不可欠だが、さらに前進させるには、民間企業および金融機関からの投資が不可欠だ」と強調した。ロシアは、世界のウラン濃縮および転換市場でほぼ50%を支配しており、米国の原子力発電所で使用される燃料の約2割はロシア製と言われている。ロシアは、安価な価格で原子燃料を供給し、世界市場における支配力を強めているが、特に、今後新興国も含む世界規模での導入が予想される先進炉の多くが装荷するHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の供給元は、ロシアだけだった。こうした独占状況を打破するため今年10月、米国のウラン濃縮企業であるセントラス・エナジー社(旧USEC)が、オハイオ州パイクトンでHALEU燃料の製造を開始したばかり。HALEU燃料は先進的原子炉の設計を一層小型化するとともに、運転サイクルを長期化し運転効率を上げることにも役立つと目されており、今後の需要増が見込まれている。DOEが進める「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」においても、支援対象に選定された10の先進的原子炉のうち、9の炉型でHALEU燃料の装荷が予定されている。会場で記念のセルフィーを撮るハフ次官補とセントラス・エナジー社のD.ポネマンCEO

- 08 Dec 2023

- CULTURE

-

ロシア ノリリスク地方の金属採鉱事業にSMRの利用を検討

ニッケルやパラジウムなど非鉄金属の採鉱で世界的大手企業であるロシアのノリリスク・ニッケル(Norilsk Nickel)社は11月13日、ノリリスク産業地区における電力供給源として小型モジュール炉(SMR)の利用可能性を探るため、ロシアの原子力総合企業ロスアトム社と合意文書に調印した。ロシア北部のノリリスク-タルナフ地域に位置する同産業地区は、ロシアの主要送電網から離れているため、安定したエネルギー供給システムが強く求められてきた。今回の合意に基づき、ノリリスク社は独自の戦略開発計画に沿ってSMRが導入可能か調査する方針。ロスアトム社が開発した最新の陸上設置式SMR「RITM-400」を最有力候補に、複数のオプションを比較評価するほか、立地に最も適した地点をロスアトム社とともに選定。必要となるインフラ設備なども確認する。候補炉である「RITM-400」は電気出力8万kW~9万kWとなる予定だ。ロスアトム社はこれまでに傘下のOKBMアフリカントフ社を通じて、海上浮揚式原子力発電所(FNPP)に搭載するSMRとして「KLT-40S」(電気出力3.5万kW)や「RITM-200M」(電気出力約5万kW)、陸上用として「RITM-200N」などを開発。極東のチュクチ自治区では、世界初のFNPPとして「KLT-40S」を2基搭載した「アカデミック・ロモノソフ号」が、2020年5月から同地区内のペベクに電力を供給中である。同地区ではまた、バイムスキー銅鉱山プロジェクト用として、鉱山近郊のナグリョウィニン岬に「RITM-200M」を2基搭載した「最適化・海上浮揚式原子炉(OFPU)」の配備が進められている。 このほか、ロシア北東部に位置するサハ共和国ウスチ・ヤンスク地区では、陸上用の「RITM-200N」を2028年までに完成させる計画があり、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)は2021年8月、ロスアトム社の国際事業部門としてこの計画を担当するルスアトム・オーバーシーズ社に、建設許可を発給している。(参照資料:ノリリスク・ニッケル社、ロスアトム社(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Nov 2023

- NEWS

-

パレスチナ問題は第3次石油危機の始まりか?

ユダヤ教徒、キリスト教徒を『啓典の民』と呼ぶが、これはイスラム教による考え方だ。唯一神から啓典である『コーラン』を与えられたイスラム教徒にとって、同じ神により『旧約聖書』(ユダヤ教)、『新約聖書』(キリスト教)を授けられた2つの教徒は、他の異教徒とは別格に扱うべき存在だったのだろう。一神教、啓典、そして預言者の存在は、3つの宗教の同質性を感じさせるものではある。そもそも、新約聖書の第1章、『マタイによる福音』の最初の部分には「アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図」とあり、イエスはアブラハムから42代目に当たることが記されていた。ユダヤ人の定義は一先ず置くとして、イエスはユダヤ人であり、その後の聖書の記述でもユダヤ教徒であったと解すことができる。キリスト教を創めたのは、イエスではなくその信徒だった。この3つの宗教の重なる場所がエルサレムに他ならない。古代イスラエル王国の神殿の土台が嘆きの壁として残り、その上には預言者ムハンマドが天に上ったとされるモスク「岩のドーム」が立っている。さらに、そこから北西に500mほどの場所がゴルゴダの丘、即ちイエスが磔刑に処されたとされる場所で、335年に聖墳墓教会が建てられた。そしてそのエルサレム周辺の地域がパレスチナだ(図表1)。「パレスチナ人」とは、一般にパレスチナ地域に住むアラブ人のことである。この地域にはユダヤ人が居住していたが、紀元70年9月、古代ローマ帝国のウェスパシアヌス帝の子であるティトゥスによってエルサレムが陥落した。エルサレム神殿は破壊され、住民は殺害され、もしくは奴隷として売られ、2000年に亘るユダヤ人の流浪の歴史が始まったとされている。その後、アラブ・イスラム教徒による征服、十字軍のエルサレム王国建国、エジプトのアイユーブ朝、マムルーク朝による支配などを経て、16世紀以降、パレスチナはオスマントルコの領土となった。19世紀に入ってオスマントルコが弱体化する一方、欧州における反ユダヤ感情の高まりを受け、ユダヤ人の間でパレスチナにおいて独自国家を建設するシオニズムが台頭する。ちなみに、“Sion”とはラテン語でエルサレム地方のことだ。ロシアやポーランドなどから迫害を受けたユダヤ人が入植を開始、ユダヤ系資本がパレスチナの肥沃な土地を買い上げたことが、アラブ人との最初の軋轢になった。 今も続く「3枚舌外交」の後遺症1914年7月28日に第1次大戦が勃発すると、駐エジプト高等弁務官のヘンリー・マクマホンは、メッカの太守であるフセイン・イブン・アリーと書簡を交わし、1915年10月24日付けの手紙において、英国はオスマントルコへの反乱を条件にアラブ独立国家の樹立を支持・承認すると伝えた。『フセイン・マクマホン協定』だ。一方、英国は、中東の専門家であるマーク・サイクスをフランスの外交官フランソワ・ジョルジュ=ピコと交渉させ、1916年5月16日、ロシアも含めた3か国で大戦後にオスマン帝国領土の分割を密約した『サイクス・ピコ協定』に署名した。さらに、1917年11月2日、英国のアーサー・バルフォア外務大臣は、戦費調達のためシオニスト連盟会長であるロスチャイルド卿(男爵)で貴族院議員のウォルター・ロスチャイルドへ書簡を送り、英国政府がシオニズムを支持することを宣言している。結局、第1次大戦に勝利した英仏両国により、パレスチナとヨルダンは英国、レバノンとシリアはフランスの委任統治領となった。『フセイン・マクマホン協定』、『サイクス・ピコ協定』、さらに『バルフォア宣言』は、英国の「三枚舌外交」と呼ばれ、パレスチナ問題に大きな禍根を残したと批判されている。現代におけるイスラエルとアラブの対立の出発点は、7つの海を支配するとされた英国が自らの領土的野心を隠さないだけでなく、戦争に勝つためにユダヤ人、アラブ人に矛盾する約束をしたことが原点と言えるだろう。第2次大戦後の1947年11月29日、国連総会はパレスチナに対する英国の委任統治を終了し、アラブ人とユダヤ人の2つの国家を創出、エルサレムを特別都市とする『パレスチナ分割決議』を賛成33か国、反対13か国、棄権10か国で採択した。英国は棄権している。この案では、人口72万人のアラブ系住民に43%、5万6千人のユダヤ人に57%の土地が与えられることになった。移住により新国家におけるユダヤ人の人口が50万人に達するとされた上、そこに住んでいたアラブ人41万人もユダヤ人国家の国民になることが見込まれていたからだ。この決議は、米欧においてユダヤ系住民が強い政治力を持っていたことに加え、ナチスによるホロコーストの記憶が生々しかったことも背景と言えるだろう。また、投票の際には、主にシオニスト側から国連加盟国に対し激しい工作があったようだ。米国のハリー・トルーマン大統領(当時)が「煩わしく迷惑だった」と語ったことが、外交官でカリフォルニア大学バークレー校の教授だったジョージ・レンツォウスキーの『米国の大統領と中東』に書き残されている。ただし、このパレスチナ分割に対して、元々、そこに住んでいたアラブ系住民だけでなく、アラブ諸国から強い反発が起ったのは当然と言える。1948年5月14日、イスラエルが建国を宣言したが、その翌日、エジプト、ヨルダン、シリア、レバノン、イラクのアラブ連合軍はイスラエルに対して攻撃を開始した。これが、第1次中東戦争である(図表2)。この戦争において、パレスチナ地域のうち、旧エルサレム市街を含むヨルダン川西岸地区、ガザ地区を除きイスラエルが獲得、現在の国土を概ね確定させている。その以降、イスラエルとアラブ諸国による中東戦争は第1次を含め4回に及んだ。ただし、1973年10月6日、ゴラン高原、スエズ運河に展開するイスラエル軍をエジプト、シリア連合軍が攻撃して第4次中東戦争が勃発して以降、イスラエルとアラブ諸国の大規模な戦争は起こっていない。むしろ、1978年9月17日、米国大統領の山荘であるキャンプ・デービッドにおいて、ジミー・カーター大統領(当時)の仲介により、エジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナへム・ベギン首相は、第3次中東戦争でイスラエルが占領したシナイ半島の返還、平和条約締結協議の開始で一致した。1979年3月26日、両国は平和条約を締結、国交を正常化させている。また、2020年8月13日には、ドナルド・トランプ米国大統領の仲介により、UAEとイスラエルが国交正常化を宣言した。アラブ主要国がイスラエルとの共存に動くなかで、収まらないのは置き去りにされた感のあるパレスチナのアラブ人だろう。1993年8月20日、ノルウェーの仲介により、イスラエルのイツハク・ラビン首相とパレスチナ解放機構(PLO)のヤセル・アラファト議長の間で『暫定自治政府原則の宣言』(オスロ合意)が締結された。この合意の内容は、パレスチナはイスラエルを国家として、イスラエルはPLOをパレスチナ自治政府として相互に承認し、パレスチナ西岸において占領した地域からイスラエル軍が5年間に限り暫定的に撤退、その間にパレスチナの自治について協議するとのものだ。しかしながら、PLOを主導したアラファト議長率いる政党『ファハタ』のイスラエルとの対話路線に反発、1987年12月に設立されたハマスは、2007年6月7日から7月15日におけるガザの戦いで勝利、ガザ地区に自治政府を樹立して実効支配した。日本、米国、英国、EUなど多くの西側主要国はハマスをイスラム教テロ組織として認定している。ちなみに、イスラエルの面積は22,072km2、人口は929万人だ(図表3)。合計特殊出生率は3.04に達し、人口を急速に拡大してきた。旧約聖書の「産めよ、増えよ、地に満ちよ」との教えに加え、国家として人口を国力と考えて来た政策が大きいだろう。一方、パレスチナ自治区はヨルダン川西岸が5,655 km2で人口325万人、ガザ地区は365km2で人口222万人、計6,020km2で547万人に達している。狭い地域に押し込められた感が否めない。さらに、ヨルダン川西岸については、約60%をイスラエル軍が実効支配しており、ユダヤ人入植者による実質的なイスラエル化が進んでいる。人口が急増するイスラエルは、入植によってその版図を着実に拡大させてきた。今回のハマスによるイスラエルへの攻撃は、明らかなテロ行為であり、許されるものではない。ただし、パレスチナにおいてアラブ人がじり貧となるなか、主要アラブ諸国が進めつつあるイスラエルとの協調路線への反発があるとすれば、この問題を放置してきた国際社会にも重い責任があるだろう。 サウジアラビアは困惑している可能性が高い率直な疑問は、ハマスがなぜこのタイミングでイスラエルへ侵攻したかである。ゴラン高原とスエズ運河に展開するイスラエル軍をエジプト、シリアのアラブ連合軍が攻撃して始まった第4次中東戦争だが、開戦の1973年10月6日は個人、国家が懺悔するユダヤ教にとって最も神聖な日“Yom Kippur”(ヨム・キプール)、即ち「贖罪の日」だった。今回、50年前との類似性を指摘する声がある。それは、攻撃が始まったのが1日違いであることに加え、7日が「律法の祭り」でやはりイスラエルの祝日だからだ。ただし、今年のヨム・キプールは9月25日だっただけでなく、パレスチナを取り巻く環境も50年前とは大きく変った。第4次中東戦争は、序盤こそ不意を突かれたイスラエルが苦戦したものの、20日間の戦闘は最終的にイスラエルの勝利に終わっている。もっとも、アラブ側の本当の攻撃はそこから始まったと言えるだろう。アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は、親イスラエル国として米国、オランダなどに石油禁輸措置を発動、連動して石油輸出国機構(OPEC)が原油の輸出価格を大幅に引き上げたのだ。これは、主要先進国の経済に大きな打撃を与え、申し上げるまでもなく『第1次石油危機』となった。なお、イランがハマスに協力しているとの報道もあるが、同国はペルシャ人の国だ。同じイスラム教徒ではあるものの、アラブ主要国の多くにおいてスンニ派が多数を示すのに対し、イランは第4代正統カリフであるアリー・イブン・アビー・ターリブとその子孫のみが『イマーム』(指導者)になり得ると主張するシーア派を国教としてきた。今年3月10日、中国の仲介でイランとサウジアラビアは7年ぶりの国交正常化で合意したものの、アラブ主要国とイランはむしろ長年に亘って緊張関係にあると言える。その象徴が1980年9月から1988年8月まで概ね8年に亘って続いたイラン・イラク戦争に他ならない。イスラム革命を遂げたイランをサダム・フセイン大統領率いるイラクが攻撃、米国やアラブ主要国は挙ってイラクを支援したのだ。それが、結果的にフセイン大統領を増長させ、1990年8月、クウェートに侵攻する背景となった。何れにせよ、今回のハマスによる攻撃に関し、サウジアラビアやエジプト、UAEなどが積極的に支援する可能性は低いと考えられる。むしろ、アラブ主要国側の立場に立って考えると、サウジアラビアはハマスの行為を迷惑と考えているのではないか。同国のムハンマド皇太子は、10日、パレスチナ自治区のマフムード・アッバス議長と電話で会談、パレスチナ側への支持を伝えたとサウジアラビア外務省が発表した。もっとも、米国などの仲介によって進めて来たイスラエルとの国交正常化が、少なくとも当面は難しくなったと見られ、サウジアラビアの外交・経済戦略には明らかにマイナスと言える。長い目で見れば石油による収入に依存できなくなる同国にとって、産業における新たな成長分野を育成し、軍事費を抑制するのは極めて重要な課題だ。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)のデータによれば、昨年、サウジアラビアの国防予算は750億ドルで、米国、中国、ロシア、インドに続く世界第5位だった(図表4)。日本の防衛費の1.6倍だ。さらに、対GDP比率で見ると、戦時下にあるウクライナが断トツの33.5%だったのだが、それに次ぐのがサウジアラビアの7.4%だった(図表5)。クウェート、オマーン、アルジェリア、アゼルバイジャンなど、OPEC+のメンバーである産油国が上位10か国のうち6か国を占めている。サウジアラビアが巨額の国防費を負担してきたのは、2つの理由があるのではないか。1つ目の理由は、中東地域は不安定化のリスクが大きいことだ。そして2つ目の理由は、原油で得た収入を米国などの軍事産業に還元することで、経済的に一方向ではなく、相互の関係を目指してきたのだろう。他の産油国も事情は同じと考えられる。ただし、それは原油による巨額の収入が前提である。長期的な産業構造の転換を目指すに当たっては、イスラエルとの緊張を緩和すると同時に、同国のテクノロジーを積極的に取り込む選択肢を採らざるを得ないと推測される。逆に言えば、それはハマスにとって極めて好ましくないシナリオだろう。パレスチナにおいて国家を得ることなく、置き去りにされる可能性があるからだ。もちろん、イランにとっても、イスラエルとサウジアラビアなどアラブ主要国の関係が改善した場合、さらに孤立感が深まるだけでなく、安全保障上のリスクが一段と高まりかねない。それが、ハマスの背後にイランの存在を指摘する要因と言える。もっとも、ガソリン価格の高止まりに難渋する米国のジョー・バイデン政権は、核開発に対して課してきたイランへの制裁の一部解除を検討し、同国による原油輸出を解禁する可能性が取り沙汰されていた。また、9月18日には、イランが長期にわたり収監してきた米国人5人を解放、米国はイランの資産60億ドル分の凍結を解除している。両国が歩み寄りの方向にあったことは間違いないだろう。今回、仮にハマスの後ろ盾がイランとすれば、緊張緩和へ向けたシナリオは完全に消えざるを得ない。イランが本当にハマスの攻撃を直接的に支援しているのか、支援しているのであればどのような損得勘定をしたのか、それは今後の情報を待つ必要がある。仮にイランの直接的な関与が明らかになれば、それは中東情勢の混迷が一段と深まるリスクだ。ただし、最近のイランの状況を考えると、その可能性が高いとは考え難い。事前に知っていた可能性はあるとしても、ハマスによるイスラエルへの攻撃に深く関わっていたとの見解には懐疑的な見方が多いだろう。いずれにしても、イスラエルが虚をつかれた上、ハマスの攻撃が非常に秩序だっているのは間違いない。結果として、イスラエルは軍、そして民間人にも大きな被害を受けている。人質とされる100名以上のイスラエル人の安否も心配だ。昨年の総選挙で勝利、12月29日に政権を奪還したベンヤミン・ネタニヤフ首相は、自らのスキャンダルやそれに伴う司法制度改革で窮地にあったものの、国家の非常事態に際して野党を加え挙国一致内閣の発足に漕ぎ着けた。ただし、ハマスの勢力を迅速に駆逐できなければ、無防備に攻撃を受けた失策による政治的な打撃はかなり大きなものになるだろう。一方、ガザ地区への侵攻で無垢のパレスチナ人が数多く犠牲になった場合、国際世論の批判に晒されることになるのではないか。 原油価格への影響が限定的な理由10月7日のハマスによる攻撃を受けて、原油市況は不安定になった。しかしながら、冷静に考えれば、今回のハマスによる攻撃が原油市況に与える影響は、今のところ限定的と言って良いだろう。国際エネルギー機関(IEA)によれば、今年8月、サウジアラビアの産油量は日量900万バレルだった。これは、OPEC+の生産割当量を150万バレル下回るだけでなく、同国の持続可能な生産水準との乖離が330万バレルに達していることを意味する(図表6)。つまり、サウジアラビア1国で、日本の消費量に匹敵する程度の増産余力があるわけだ。サウジアラビアは、OPEC+の結束による価格の維持を重視、自国の生産量を調整して需給関係の安定を図ってきた。従って、原油価格が下落歩調となれば、さらなる減産を行う可能性は否定できない。一方、需要国の代替エネルギーへのシフトを抑止する意味で、価格の急騰には増産で対応するのではないか。主要国がこぞって2050年、遅くても2060年までのカーボンニュートラルを宣言するなか、原油の需要は長期的には先細りが予想される。結果として、新規投資は抑制され、今後10~20年間、余力のある既存の供給者は残余者利得を得る可能性が強まった。サウジアラビアとしては、供給調整により石油価格をじり高として、最大限、その残余者利得を享受する戦略と見られる。1973年の第1次石油危機は、1960年代の高度経済成長期を経て、需要の伸びが極めて速いスピードで進んでいた局面だったからこそ、価格の急騰を通じて世界経済に大きな打撃を与えた(図表7)。当時は省エネ技術も確立されていない状況であり、需要国には高騰した価格を受け入れざるを得なかったと言える。それは、今とは全く異なる環境である。過去の中東戦争を見る限り、イスラエルは戦端当初は苦戦しても、早い段階で態勢を建て直し、戦闘自体には勝利してきた。イスラエル軍との戦いを繰り返してきたハマスは、それを十分に熟知しているはずだ。だからこそ、イスラエル領内から人を連れ去り、条件闘争に備えているのではないか。ただし、どこまで勝算があって、敢えてこのタイミングで戦端を開いたのかはよく分からないことも事実だ。常識的に考えれば、福岡市の面積と同程度の狭いガザ地区に押し込められて包囲され、兵站線を断ち切られた場合、時間の経過と共に戦闘力を失うことが予想される。既にイスラエルは30万人の予備役を招集、ガザ地区への侵攻準備が進んでいると報じられた。バイデン大統領など西側諸国の首脳は、ハマスを厳しく批判し、イスラエルによる自衛のための軍事力行使は容認しているものの、ガザ地区におけるパレスチナ人の大きな被害やイスラエルによるガザの占領は認めていない。つまり、イスラエルはパレスチナ人の打撃を最小限としつつ、ハマスによるガザ地区の実効支配を阻止し、パレスチナ自治政府による統治へ誘導する必要がある。ゲリラ・テロ組織を相手に短期間でそうした成果を挙げるのは極めて難しい戦いになることが想定され、それこそが今回のハマスの狙いであった可能性もある。今回の新たな戦争が世界経済に大きな打撃を与える可能性は今のところ大きくないと考えて良いだろう。大きな生産余力も持つサウジアラビアなど中東の有力産油国が、原油価格の急騰を望んでいないからだ。これは、50年前との根本的な違いだろう。ただし、英国の3枚舌外交に始まり、戦後の強引なイスラエルの建国など、米欧有力国がパレスチナ人を置き去りにしてきたツケが、今回の件の根本的な要因に他ならない。中東を真の安定に導くには、国際社会によりイスラエルとパレスチナ国家の両立へのシナリオを再構築する必要があるのではないか。また、10月7日のハマスによるイスラエルへの攻撃を受け、米欧主要国が一斉にハマスを批判したのに対し、日本政府は明らかに対応が遅れた。岸田文雄首相がハマスを批判したのは8日15時58分、X(旧ツイッター)における政府、首相官邸の公式アカウントではなく、同首相の個人アカウントからのつぶやきだ。原油の調達を中東に依存しているなかで、アラブ諸国の反応を見極め、反発を受け難くする工夫だったのかもしれない。しかしながら、G7の議長国としては、残念な意思表示であったと言える。エネルギー自給率の低さが、日本政府による鈍い反応の背景だったとすれば、日本の外交力の弱点を示す結果になったのではないか。

- 10 Nov 2023

- STUDY

-

原子力委員会 露のCTBT批准撤回で談話

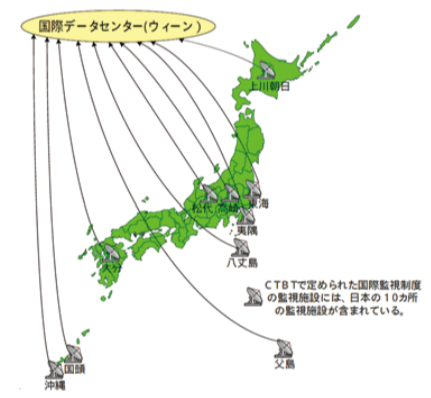

原子力委員会は11月7日、ロシアが2日、包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准撤回に関する法律を公布し発効したことについて、「CTBTを基盤とする核実験禁止規範の確立に向けた国際社会の長年の努力に逆行するもの」と非難する委員長談話を発表した。その中で、ロシアに対しCTBTへの復帰を強く求め、CTBTの発効促進・普遍化を進めることを広く国際社会に向け訴えると明言。原子力基本法に定める原子力平和利用の基本方針をあらためて述べた上で、「国際社会が人類の福祉の向上を目指して原子力の研究、開発および利用を行うためには、核軍縮の推進と国際的な核不拡散体制の維持・強化が必要不可欠」と強調。原子力委員会として、「核兵器のない世界」の実現に向けて引き続き国際社会とともに粘り強く取り組んでいくべきとの考えを示している。核兵器の開発あるいは改良を行うためには、核実験の実施が必要と考えられており、CTBTは、従来の部分的核実験禁止条約(PTBT)が禁止の対象としていなかった地下核実験を含む、すべての核実験を禁止するという点において、核軍縮・不拡散上で極めて重要な意義を持つ。日本は、CTBTを、IAEAの保障措置と並び、核兵器不拡散条約(NPT)を中核とする核不拡散・核軍縮体制の不可欠の柱ととらえ、その発効促進を核不拡散・核軍縮分野の最優先課題の一つとして重視している。その一方で、CTBTは、2023年3月時点で、177か国が批准しているが、発効条件となる44か国の批准が36か国にとどまっており未発効だ。日本では、CTBTに基づく国際監視制度(IMS)により、日本気象協会・日本原子力研究開発機構が地震学的監視観測所、微気圧振動監視観測所、放射性核種監視施設と、計10か所のIMS監視施設を運用するなど、条約の遵守状況検証に係る技術面での協力が行われている。

- 09 Nov 2023

- NEWS

-

原油は再びインフレの要因となるのか?

(原油市況アップデート)イスラム教過激派組織ハマスによるイスラエルへの攻撃以前より、原油価格が不安定化している。直接の切っ掛けは、9月5日、サウジアラビアが7月から継続している日量100万バレルの自主減産について、同じく30万バレルを減産しているロシアと共に年末まで延長する方針を発表したことだった。両国の連携が継続しているのは、西側諸国、特に米国にとっては頭の痛い問題だろう。ロシア大統領府は、翌6日、ウラジミール・プーチン大統領がサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話で会談、エネルギー市場の安定で同意したと発表した。なお、この自主減産の幅は、OPEC+で設定された生産枠が基準になっている。OPEC+は、OPEC加盟13か国と非OPECの有力産油国10か国の協議体だが、生産調整を行っているのはOPEC加盟国のうちイラン、リビア、ベネズエラの3か国を除く20か国である。2022年における当該20か国の原油生産量は日量4,420万バレル、世界シェアは60.5%に達していた。今年6月4日に開催された第35回閣僚会合では、2024年の生産量を日量4,043万バレルと決めたのだが、このうちの50.2%をOPECの盟主であるサウジアラビアと非OPEC最大の産油国であるロシアが占めている(図表1)。ロシアによるウクライナ侵攻以降、事実上、サウジアラビアがこの枠組みの主導権を握った。結果論になるが、米国の中東政策の失敗がサウジアラビアをOPEC+重視へ走らせたと言っても過言ではない。 シェール革命は親米サウジアラビアを反米に変えたOPEC+の実質的な初会合は2016年12月10日に開催された。同年11月30日、OPECはウィーンの本部で総会を開き、8年ぶりに日量120万バレルの協調減産で合意したのだが、同時に非OPECの主要産油国を含めて協議を行う方針を決めたのである。2019年7月2日の第6回閣僚会合において、共同閣僚監視委員会(JMMC)の設置が決まり、OPEC+は実質的に常設の協議体になった。背景にあったのは、米国におけるシェールオイル・ガスの急速な供給拡大だ。2010年に548万バレルだった同国の産油量は、2016年に885万バレルへと増加した。バラク・オバマ大統領(当時)は、2014年1月28日の一般教書演説において、「数年前に私が表明した全てのエネルギー戦略が機能し、今日、米国は過去数十年間よりもエネルギーの自立に近付いている」とシェール革命を自らの業績として誇っている。しかしながら、この米国の急速な生産拡大により世界の石油の需給関係が大きく崩れ、2014年6月に107ドル/バレル だった原油価格は、2016年2月11日に26ドルへと下落した(図表2)。『逆オイルショック』に他ならない。経済の多くを原油に依存していた有力産油国にとり、非常に厳しい事態に陥った。これを契機として、OPEC+は生産量の管理に乗り出したのだ。言い方を変えれば、OPEC+はシェール革命に沸く米国に対抗する既存有力産油国の苦肉の策だったわけである。逆オイルショックでシェールオイルも減産を余儀なくされた。しかしながら、価格の復調とともに生産は再拡大、2019年の米国の産油量は1,232万バレルに達し、サウジアラビア、ロシアを抜いて世界最大の産油国になったのである。その直後に世界に襲い掛かったのが新型コロナ禍だ。急速な需要の落ち込みに直面して、OPEC+は米国に協調減産を迫ったものの、2020年4月10日、復活祭の会見に臨んだドナルド・トランプ大統領(当時)は、「米国は市場経済だ。そして、石油市況は市場により決まる」と語り、米国政府主導の減産を実質的に拒絶した。シェール革命以降のサウジアラビアの産油量を見ると、米国の生産拡大に応じて減産を行い、国際的な原油市況を支えようとしてきた意図が透けて見える(図表3)。サウジアラビアの指導者層の対米感情は、この一連の米国の動きを受け大きく悪化しただろう。さらに、2018年10月2日、サウジアラビア人ジャーナリストであるジャマル・カショギ氏がトルコのサウジアラビア領事館内で殺害されたとされる事件では、トランプ大統領、その後任であるジョー・バイデン大統領が共に殺人を教唆したとしてムハンマド皇太子を厳しく批判した。この件は、サウジアラビアの最高実力者となった同皇太子の対米観に大きな影響を与えたと言われている。新型コロナ禍から経済が正常化する過程での原油価格の急騰を受け、昨年7月15日、サウジアラビアを訪問したバイデン大統領はムハンマド皇太子と会談した。この会談は友好的に進んだと伝えられるものの、8月3日、OPEC+が決めたのは日量10万バレルの増産に過ぎない。当時、国内のシェール開発を促す上で、米国も原油価格の急落は望んでおらず、バイデン大統領が了解した上での小幅増産の可能性があると考えていた。しかしながら、その後の経緯を見ると、サウジアラビアの頑なな姿勢は、長年に亘る友好関係をシェール革命でぶち壊しにした米国に対する静かな怒りの表明だったのではないか。 OPEC+が狙う原油のジリ高現下の米国が抱える問題の1つは、そのシェール革命が行き詰まりの兆候を見せていることだ。新型コロナ禍の下で日量970万バレルへと落ち込んでいた米国の産油量は、今年8月に入って1,290万バレルまで回復してきた。これは、新型コロナ感染第1波が米国を直撃し始めていた2020年3月下旬以来の水準である。ただし、稼働中のリグ数は、当時の624基に対して、足下は512基にとどまっている(図表4)。地球温暖化抑止を重視するバイデン政権の環境政策に加え、既に有望な鉱床の開発が峠を越え、米国においてシェールオイルの大幅な増産は難しくなっているのだろう。サウジアラビアなど既存の有力産油国は、そうした状況を待っていたのかもしれない。主要国、新興国の多くが2050年、もしくは2060年までにカーボンニュートラルの達成を目指すなか、探査と採掘に莫大なコストを要する石油開発への投資は先細りが予想される。一方、需要国側が直ぐに化石燃料の使用を止めることはできない。つまり、これから10~20年間程度は、供給側が市場をコントロールできる可能性が高いのである。主要産油国にとり石油で利益を挙げる最後のチャンスなので、安売りは避けたいだろう。もっとも、価格が高くなり過ぎれば、需要国側において脱化石燃料化への移行が加速するため、急上昇は避けると予想される。そうしたなか、当面の原油市況に対する最も大きな不透明要因は、緊迫するパレスチナ情勢と共に、世界の需要の16%程度を占める中国である。OPECは、8月の『月間石油市場レポート』において、2023年後半の中国経済の成長率を5%程度と想定、原油需要を7‐9月期が前年同期比4.9%、10-12月期は3.8%と想定している(図表5)。また、世界全体では、7-9月期2.5%、10-12月期3.8%と緩やかな伸びを見込んだ。サウジアラビアとロシアが自主減産を行っているため、足下の需給関係は引き締まっているのだろう。言い換えれば、OPEC+の生産能力を考えると、中国経済が急激に悪化しない限り、供給量の調整によって原油価格をジリ高歩調とすることは十分に可能と見られる。最大の懸念材料であった米国景気が堅調に推移したことで、原油のマーケットは売り手市場になったと言えるかもしれない。それは、日米を含む世界の物価にも影響を与えることになりそうだ。 米国の神経を敢えて逆なでするサウジアラビア足下の需給の引き締まりを強く反映しているのは、ロシアの主力油種であるウラル産原油の価格動向ではないか。昨年12月、G7及びEUなど西側諸国は、ロシア産原油の輸入価格について、上限を1バレル当たり60ドルとすることで合意した。ロシアからの原油の輸入はやむをえないとしても、価格を統制することにより、同国の貴重な財源に打撃を与えることが目的だ。もっとも、ウラル産原油の価格は7月中旬に60ドルを突破した(図表6)。足下は制限ラインを20%以上上回る70ドル台後半で推移している。中東産などと比べて割安感が強いため、引き合いが増えているのだろう。ロシアは減産を行っているものの、それが価格の上昇に貢献している面もあり、西側諸国の制裁措置はあまり機能していない。この件は、米国のジョー・バイデン大統領にとって二重の意味で頭が痛い問題なのではないか。第1には、当然ながらウラル産原油の価格上昇はロシアの財政を潤し、ウクライナへの侵攻継続に経済面から貢献する可能性があることだ。第2の問題は、米国国内におけるインフレ圧力が再び強まるリスクに他ならない。バイデン大統領の支持率が急落したのは、2021年の秋だった。アフガニスタンからの米軍撤退に際し、テロ事件によって米軍兵士13人が亡くなるなど大きな混乱があったことが契機だ。その後はインフレ、特にガソリン価格の動向が大統領の支持率と連動してきた(図表7)。雇用市場の堅調は続いているものの、原油価格の再上昇によりインフレ圧力が再び強まれば、2024年11月へ向けたバイデン大統領の再選戦略に大きな狂いが生じるだろう。バイデン大統領は、2021年11月23日、原油価格を抑制するため、日本、インド、英国、韓国、中国などと共に米国政府による石油の戦略備蓄を放出する方針を明らかにした。その後も数次に亘って備蓄を取り崩した結果、2020年末に19億8千万バレルだった国全体の備蓄残高は、足下、16億2千万バレルへと減少している(図表8)。これは、米国の石油消費量の80日分程度であり、さらなる放出は安全保障上の問題になりかねない。シェールオイルには多少の増産余地があるとしても、最早、備蓄の取り崩しに頼ることはできず、産油国側の供給管理による原油価格の上昇に対して、米国の打てる手は限られている。バイデン政権にはこの問題に関して手詰まり感が否めない。昨年6月、消費者物価上昇率が前年同月比9.1%を記録した際は、エネルギーの寄与度が+3.0%ポイントに達していた(図表9)。運送費や電力価格など間接的な影響を含めれば、インフレは明らかにエネルギー主導だったと言えるだろう。一方、原油価格が低下したことにより、今年8月のエネルギーの寄与度は▲0.3%ポイントだった。現在は賃金の上昇がサービス価格を押し上げ、物価上昇率は高止まりしているものの、実質賃金の伸びが物価上昇率を超えてプラスになり、米国経済の基礎的条件としては悪くない。堅調な景気の下での雇用の安定、そして株価の上昇は、バイデン大統領の再選を大きく左右する要素だ。それだけに、原油の供給量をコントロールして価格のジリ高を演出するサウジアラビアの動向には無関心ではいられないだろう。サウジアラビアのムハンマド皇太子は、そうした事情を熟知した上で、ロシアとの協調により減産継続を発表したと見られる。8月24日に南アフリカで開催されたBRICS首脳会議には、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン・アール・サウード外相が出席、アルゼンチン、エジプト、イラン、エチオピア、UAEと共に2024年1月1日よりこの枠組みに参加することが決まった。敢えてこの時期にロシア、中国が主導するグループに入るのは、米国の苛立ちを楽しんでいるようだ。BRICS首脳会議で演説したサウード外相は、同グループの意義について、「共通の原則による枠組みを強化しており、その最も顕著なものは国家の主権と独立の尊重、国家問題への不干渉」と語っている。これは、人権問題を重視する米国など西側諸国にはあてこすりに聞こえても不思議ではない。 求められる日本独自の判断逼迫した雇用市場に支えられ、米国経済は堅調であり、原油価格がジリ高となっても、その基盤が大きく崩れることはないだろう。ただし、インフレの継続が市場のコンセンサスになれば、連邦準備制度理事会(FRB)による高金利政策が長期化する可能性は否定できない。また、米国の国民はガソリン価格に対して非常に敏感であり、バイデン大統領の再選戦略への影響は避けられないだろう。もちろん、原油価格のジリ高が続けば、日本経済も影響を受ける。日本の消費者物価上昇率が今年1月の前年同月比4.4%を天井にやや落ち着きを取り戻したのは、米国と同様、エネルギー価格の下落が主な理由だった。消費者物価統計のエネルギー指数は、円建てのWTI原油先物価格に3~6か月程度遅行する傾向がある(図表10)。9月に入って以降の原油価格、為替の動きにより、円建ての原油価格は前年同月比11%程度の上昇に転じた。この状態が続けば、2024年の年明け頃から日本の物価にも影響が出ることが想定される。さらに、パレスチナ情勢の緊迫が、原油市況の先行き不透明感を加速させた。サウジアラビアなど主要産油国が強硬姿勢を採る可能性は低いものの、市場は神経質にならざるを得ない。再び原油高と円安のダブルアクセルになれば、貿易収支の赤字も再拡大するだろう。インフレの継続と貿易赤字は円安要因であり、円安がさらに物価を押し上げるスパイラルになり得る。政府・日銀が上手く対応できない場合、市場において国債売りや円売りなど、想定を超える圧力が強まる可能性も否定できない。現段階でそこまで懸念するのは気が早過ぎるかもしれないが、サウジアラビアとロシアの関係強化の下でのパレスチナ情勢の緊迫は、日本を含む主要先進国にとって潜在的に大きな脅威だ。パレスチナに関しては、次回、改めて取り上げさせていただきたい。1991年12月に旧ソ連が崩壊して以降、国際社会は米国主導の下でグローバリゼーションが進み、先進国の物価は概ね安定した。しかしながら、世界は再び分断の時代に突入、資源国が影響力を回復している。資源の乏しい日本としては、米国に依存するだけでなく、自分の力で考えて、エネルギーの安定的調達を図らなければならないだろう。脱化石燃料が直ぐに達成できるわけではない以上、中東は引き続き日本にとって極めて重要なパートナーである。

- 27 Oct 2023

- STUDY

-

ブルガリア企業と米WH社 AP1000への機器供給で協力へ

米ウェスチングハウス(WH)社は10月19日、ブルガリア北部のコズロドイ原子力発電所(100万kW級ロシア型PWR=VVER-1000×2基)で予定されているAP1000の建設プロジェクトおよび地域全体におけるその他のプロジェクトを支援するため、ブルガリアの主要サプライヤーと技術協力に関する覚書を締結した。サプライヤーには、OSKAR-EL、Glavbolgarstroy、ENPRO Consult、EnergoService、EQE Bulgaria等が含まれている。ブルガリアは、安全性が懸念されていた同発電所1~4号機(各44万kWの旧式のVVER)を2006年までにすべて閉鎖。現在は同5、6号機の2基だけで総発電量の約35%を賄っており、新たな原子炉の建設については、1980年代から検討されていた。2021年1月に同国政府が「ベレネ発電所用に購入済みだったVVER機器(ロシア型PWR)を利用して、コズロドイ7号機を建設するのが経済的で合理的」と表明したが、同国議会で今年実施された票決において、WH社製AP1000の導入に向けて、米国政府と政府間協力協定(IGA)の締結を交渉する方針が確定。今年3月2日には、WH社とコズロドイ原子力発電所増設会社(KNPP-NB社)が協力覚書を締結した。今回の覚書では、計装制御(I&C)システム、放射線監視システムなどの主要コンポーネントの製造や、エンジニアリング、コンサルティング、建設サービスを、ローカリゼーションの一環としてブルガリア企業に委託することを視野に入れている。WH社のD.ダーラム社長は、「AP1000プロジェクトの成功には、豊富な経験を持つブルガリアの原子力サプライチェーンからのサポートが不可欠。」とコメントしている。AP1000は、唯一稼働している第3世代+(プラス)原子炉であり、米国内では、7月31日にジョージア州のA.W.ボーグル原子力発電所において、AP1000を採用した3号機が営業運転を開始。翌月には同型の4号機も燃料装荷を完了し、2024 年3月に営業運転を開始する予定だ。中国では4基の中国版AP1000が稼働中。また、2022年11月にはポーランド政府が同国初の原子炉建設計画にAP1000を採用した。そのほか、中・東欧、英国、北米の複数地点で導入が検討されている。

- 20 Oct 2023

- NEWS

-

日本はドイツよりフランスに学ぶべきではないのか?

仮にフランスの政治的目的が、ドイツが持つとされる経済的優位性を減じ、ドイツを弱体化させるための計画の一部としてユーロを創出したとするならば、結果は明らかに逆のものになっている。ドイツの競争力の向上は、即ちドイツをより強くしているのであり、弱くしているのではない。ある意味ではそれは当然、且つ不可避の帰結なのだ。何故ならば、ユーロ圏において我々は最強の経済だからである。インフレ率は相対的に低く、そして他の(欧州の)国々は、もはや通貨を切り下げることができない。2007年4月号のフォーリン・アフェアーズ誌は、ゲアハルト・シュレーダー元ドイツ首相へのデビット・マーシュ氏のインタビューを掲載していた。同元首相の発言で注目されるのは、このユーロに関する部分だ。シュレーダー元首相の首相在任期間は1998年4月7日から2005年11月22日までの7年7か月であり、その間の1999年1月1日に単一通貨ユーロが導入された。同元首相はまさにユーロ誕生の立役者の一人と言えるだろう。このインタビュー記事のことを後になって思い出したのは2012年春だったと記憶している。当時はギリシャの国家財政に関する粉飾決算が明らかになり、ユーロ危機が深刻化していた。しかし、ドイツは下落したユーロを活かしてユーロ圏外への輸出を大きく伸ばしていただけでなく、強い競争力によりユーロ圏内への輸出も拡大させたのだ。シュレーダー元首相の予言通り、フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルなどは通貨調整で対抗することができず、ドイツは独り勝ちの状態となった。ドイツ以外にこの危機を上手く乗り切った欧州の国は、1992年のポンド危機により欧州通貨システム(EMS)からの離脱を余儀なくされ、ユーロ入りを断念した英国だけではないか。英国は怪我の功名だが、ドイツは明らかに意図を持って通貨統合を進めたと考えられる。そのドイツと英国が、足下、揃って景気低迷に見舞われた。国際通貨基金(IMF)によれば、2023年、G7でマイナス成長が想定されるのはドイツの▲0.3%のみだ(図表1)。また、英国も2021、22年の反動があり0.4%と低成長の見込みになった。両国に共通しているのは、足下、エネルギーコストの高止まりに苦しんでいることだろう。 エネルギー価格高騰が直撃したドイツ経済ハンガリーとオーストリアのエネルギー当局がフィンランドのコンサルであるvassaETTに委託して作成されている家計エネルギー価格指数(HEPI:Household Energy Price Index)の7月のレポートを使い、家庭向け電力価格をドル換算すると、英国は1kWh当たり0.47ドル、ドイツは同0.40ドルだった(図表2)。EUの平均は0.28ドルなので、両国の電力料金は欧州のなかでもかなり割高だ。また、日本は0.29ドル、米国は0.16ドルであり、イタリアも含め欧州主要3か国は国際競争力において大きな問題を抱えていると見られる。英国の場合、新型コロナ禍に加えロシアのウクライナ侵攻により、電源として約4割を依存する天然ガスの調達が滞った。また、東欧などからの人材の供給が止まって深刻な人手不足に陥るなど、Brexitの副反応によるマイナスの影響が顕在化している。さらに、国際金融市場としてのロンドンの地盤沈下も著しい。ソフトバンクグループが売却する世界有数の半導体設計会社アームは、英国企業でありながら、上場市場に米国のNASDAQ(ナスダック)を選択した。この件は、ロンドンの黄昏を象徴する出来事と言えるだろう。一方、ドイツの場合、エネルギー政策の柱として再生可能エネルギーを重視してきたことが国際的にも高く評価されてきた。しかしながら、この戦略の大前提はロシアとの緊密な関係に他ならない。ウクライナ戦争で最も重要な前提条件が崩れたことこそ、ドイツ経済を苦境に陥れた最大の要因と言えるのではないか。もちろん、ドイツ政府は手をこまねいて見ているわけではない。ロシアによるウクライナ侵攻を受けたエネルギー危機の下、2021年に1kWh当たり6.5セントだった再生可能エネルギー法(EEG)に基づく賦課金について、家庭向けは昨年前半に3.72セントへ減額、後半以降はゼロとした(図表3)。同賦課金は今年もそのままゼロで据え置かれている。また、産業用についても、EEG賦課金は家庭用同様に昨年後半から徴収が見送られた(図表4)。その結果、大口向けの電力料金は、2023年後半の0.53ユーロ/kWhから、今年は約半分の0.27ユーロへ低下している。しかしながら、燃料の調達コスト上昇が強く影響して、21年の水準に比べると高止まりの状態だ。ドイツ商工会議所は、8月29日、会員企業3,572社を対象とする『エネルギー転換バロメーター調査』を発表した。「エネルギー転換政策が企業の競争力に与える影響への評価」についての設問では、事業にとてもポジティブとの回答は4%、ポジティブが9%だったのに対し、ネガティブが32%、とてもネガティブは20%に達した。また、「国外への生産拠点の移転、または国内における生産抑制」に関しては、計画中16.0%、既に進行中10.5%、既に実施5.2%、合計31.7%が積極的な姿勢を示している。この比率は昨年と比べて倍になった。エネルギー価格の高騰、そして安定供給への不安が、ドイツの産業界に与える影響は小さくないようだ。 ドイツが抱える問題はコストだけではないドイツは、脱炭素へ向けエネルギーの転換政策を進めており、G7のなかで最も活発な取り組みをしてきたと言えるだろう。再生可能エネルギーの活用を積極的に進めると同時に、2020年7月3日には石炭・褐炭火力発電所を2038年までに全廃する法案を成立させた。この法律にはいくつかの前提条件があるものの、期限を明確にしたことは、国際社会から高く評価されている。また、アンゲラ・メルケル首相(当時)率いる内閣は、2011年6月6日、2022年までに全ての原子力発電所の運転を停止する方針を閣議決定した。東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の重大事故を受けた方針転換だ。同年7月3日には、連邦議会が脱原子量法案を可決した。当時、ドイツでは17基の原子力発電所が稼働しており、2010年は総発電量の22.2%を原子力が賄っていた。この時期を設定して脱原子力の実現を目指す姿勢も、世界の環境団体などの受けが極めて良いようだ。ロシアによるウクライナ侵攻から3日後の昨年2月27日、連邦議会で演説したオラフ・ショルツ首相は、ロシア産天然ガスの依存度を低下させるため、エネルギー転換政策に関し一部を修正する意向を示した。一方、稼働していた3基の原子力発電所は、政府内での議論の末に運転が3か月半延長されたものの、今年4月15日にその全てが停止している。結果として、今年前半の総発電量に占める再生可能エネルギーの比率は51.7%となり、半期ベースで初めて50%の大台を超えた(図表5)。もっとも、再エネによる発電量は、前年同期に比べ0.7%減少している。景気停滞により総発電量が同10.9%の大幅な落ち込みとなるなか、原子力発電所の停止と共に、石炭・褐炭、天然ガスなど化石燃料による発電量が15.7%減ったことにより、全体に占める再エネの比率が向上したのだった。需要の減少によって、電力不足に陥りかねないリスクが糊塗されたとも言えるだろう。しかしながら、価格高騰を抑止することは出来ていない。ドイツのエネルギー政策が抱える問題は、価格の問題だけではなく、重視してきた温室効果ガス削減の取り組みでも深刻度を増しているのではないか。G7において1kWhの発電量に伴い排出されるCO2の量は、昨年、フランスが最も少なく85グラムだった(図表6)。また、石炭比率の高い日本は495グラムに達している。一方、脱化石燃料で優等生とされるドイツは385グラムであり、意外にも小幅ながら米国やイタリアの後塵を拝する状況だ。再エネにこれだけ注力して国際社会の賞賛を浴びながら、実は現段階におけるドイツの温室効果ガス排出量削減がかならずしも主要国において先行しているわけではない。今後、自動車のEV化が進むことが想定されるなかで、発電時の温室効果ガス排出量の重要性はさらに高まるだろう。ドイツの心中は穏やかではないはずだ。フランスとドイツの最大の違いは、原子力政策に尽きる。昨年、総発電量に占めるドイツの原子力発電の比率は6.0%だ。一方、フランスは62.7%に達していた。同国の再生可能エネルギーは26.3%を占めているので、クリーン電源の比率が総発電量の89.0%に昇る。今も石炭・褐炭に3割弱を依存するドイツとは大きな違いと言えよう。 ドイツを教訓とする日本のエネルギー政策日本ではドイツを脱化石燃料において最も進んだ主要国と捉える風潮がある。しかしながら、率直に言ってそれは間違っているのではないか。ベースロードに安定性の高い原子力を利用し、再エネとの相互補完関係を重視してきたフランスの方が、コスト、効果の面で明らかに先進的と言えるだろう。2021年9月26日の総選挙において、ドイツではショルツ首相率いる中道左派の社会民主党(SPD)が第1党になり、中道右派の自由民主党(FDP)、中道左派の同盟90/緑の党と3党で連立内閣を発足させた。新政権では、反原子力を主要政策に掲げる同盟90/緑の党のロベルト・ハーベック氏が副首相兼経済・気候保護大臣に就任、エネルギー政策は非常に柔軟性を欠く状況になっている。従って、ロシアによるウクライナ侵攻があっても、脱原子力の原則を曲げなかった。その結果、電力価格が高騰して産業競争力に負の影響を及ぼし、IMFによる2023年の経済見通しではG7で唯一のマイナス成長とされている。再生可能エネルギーが極めて重要な電源であることは間違いない。ただし、風力、太陽光は今のところ安定性に欠け、ベースロードとしての活用には限界がある。そうしたなか、原子力発電所を止めたことにより、ドイツは結局のところベースロードを石炭・褐炭、天然ガスに依存せざるを得なくなったと言えよう。再生可能エネルギーの積極活用でEUにおける環境優等生と称賛されていたドイツだが、足下はコストの抑制と脱炭素の両面でエネルギー政策の行き詰まりが隠せなくなった。しかしながら、統一通貨ユーロを採用した以上、景気が落ち込んでも、通貨安を利用して輸出で経済を建て直すことは出来ない。このままだと、少なくとも当面、ドイツは経済の停滞が避けられないのではないか。ちなみに、シュレーダー元首相は、昨年5月20日、ロシアの国営石油会社ロスネフチの取締役を退任、同24日にはガスプロムの監査役就任を辞退したことが伝えられた。連邦議会内に与えられた個人事務所の特権を議会から剥奪されるなど、ドイツ国内において厳しい批判に晒されている模様だ。SPDのシュレーダー元首相、キリスト教民主同盟(CDU)のメルケル前首相、この2人の治世は合計23年1か月に及んだ。所属する政党は異なるものの、ドイツの政権を長期に亘って担った2人のリーダーに共通していたのは、ロシアのウラジミール・プーチン大統領との強い信頼関係に他ならない。従って、再エネ重視、脱石炭・褐炭、脱原子力を基軸とするドイツのエネルギー政策は、ロシアから大量の天然ガスを安価に直接調達することを大前提としていた。だからこそ、ドイツはロシアと同国を結ぶ天然ガスのパイプライン、「ノルドストリーム」及び「ノルドストリーム2」を重視してきたと考えられる。シュレーダー元首相は、政界引退後、ロシアの世界的なエネルギー企業に職を得た。また、2021年7月、任期中における最後の訪米でホワイトハウスを訪れたメルケル前首相は、ジョー・バイデン大統領との会談において、「ノルドストリーム2」の利用開始を米国が容認するよう強く求めたと言われる。この時、バイデン大統領は、メルケル首相に押し切られた形で実質的なお墨付きを与えた。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻により、この2人の偉大な首相が築き上げたドイツのエネルギー政策に関するシナリオは根本的に崩れた。経済を持続的に回復させるためには、エネルギー政策の立て直しは避けられないだろう。これは、日本のエネルギー政策にとって極めて重要な教訓と考えられる。国家安全保障、経済安全保障、そして経済合理性の観点から、エネルギーの調達を他国に過度に依存するのは極めて危険だ。この点において、日本が参考とすべきはドイツではなく、明らかにフランスなのである。脱炭素は人類共通の課題となった。再生可能エネルギー、原子力の組み合わせを軸として、将来における水素・アンモニアの活用へ準備を進めること、これこそが日本のエネルギー政策が歩むべき王道と言えるのではないか。

- 18 Sep 2023

- STUDY

-

残余者利得をもたらす原油の最新事情

一口に原油価格と言っても、産地や油田、生産方法によってその成分には大きな違いがある。従って、価格にも差が生じて当然だ。一般にガソリンやナフサの精製に適した軽油質を多く含む原油の価格は高く、アスファルトや船舶燃料用の重油質の成分が多ければ相対的に安価である。ニュースなどで報じられる原油価格は、ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)での先物価格が使われることが多い。この原油先物は中東産ではなく、米国のテキサス州沿岸部を中心に産出されるウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI:West Texas Intermediate)を対象としている。軽質低硫黄原油であるWTIは、2010年頃まで中東産原油の価格を上回る時期がほとんどだった。しかしながら、シェール革命により米国の産油量が急増した2010年代に入ると、サウジアラビア産原油の代表的油種であるアラブライトなどの価格がWTIを上回る状況が続いている(図表1)。ちなみに、NYMEXの先物取引は、最終決裁について、差金決済ではなく現物決済で行わなければならない。つまり、先物の最終取引日には、受け渡し場所として指定されたオクラホマ州クッシングの貯蔵施設において、買い手が売り手から原油を受け取る決まりだ。2020年3月には、新型コロナの感染第1波により原油需要が急減するなか、クッシングの石油貯蔵施設の容量が限界に達するとの観測が台頭、タンクの確保に巨額の費用を要するとの見方から、WTI先物価格が一時マイナスになる異常な状態になった。結局、クッシングの貯蔵施設から原油が溢れることはなかったものの、WTI原油先物の買い手は万が一のリスクを考えなければならない。それもあって、過去1年間で見ると、アラブライトのスポット価格はWTI先物価格を8.60ドル上回っている。足下、WTI原油先物は1バレル=70~75ドル程度での推移だ。一方、IMFが5月に発表した経済見通しによれば、サウジアラビアの財政収支が均衡する原油価格は80.9ドルと推計されている。日々のニュースを見る限り、今の原油価格はこの水準を下回っているように感じるものの、それはあくまでWTI原油先物に他ならない。アラブライトは80ドル台前半で推移しており、サウジアラビアを中心とするペルシャ湾岸の主要産油国にとって、今の原油価格は許容できる範囲内にあると言えるのではないか。OPEC13か国及びロシアなど非OPEC10か国で構成するOPECプラスは、この水準を維持できるよう需要動向を見極めつつ生産割当てを調整すると見られる。 中東で高まる中国の存在感2022年3月、原油価格はWTIで123.70ドル、アラブライトだと134.44ドルの高値を記録している。新型コロナの感染が世界に広がった2020年春以降、OPECプラスは協調して大幅な減産を行った。その結果、世界経済が正常化する過程で需要が急拡大し、需給バランスが崩れたことが主因だ。さらに、資源大国であるロシアがウクライナへ侵攻、安定供給への懸念から化石燃料価格が軒並み急騰したのである。資源消費国は資源主導型のインフレに直面、2022年6月における米国の消費者物価上昇率は前年同月比9.1%に達している。ジョー・バイデン大統領はサウジアラビアなどに増産を要請したが、OPECの中核である中東主要産油国の対応は厳しいものだった。原油価格が急落した際、世界最大の産油国となった米国が十分な減産に応じず、OPECプラスが苦境に立たされたことへの仕返しとも言えよう。もっとも、主要産油国側も価格の高止まりを望んでいたわけではないと見られる。地球温暖化問題が深刻化するなか、原油、天然ガス価格の高騰が続けば、消費国における脱化石燃料化が加速し、産油国は自らの首を絞めることになりかねないからだ。OPECプラスの関心は、原油価格をアラブライトで80ドル程度に維持することにあると考えられる。そうしたなか、当面の原油価格に下押し圧力が強まる可能性は否定できない。理由は中国経済の減速懸念だ。当然のことながら、原油のマーケットは景気と強く連動してきた。1960年以降、世界の実質GDPと原油需要の間には統計的な正の相関が見られる(図表2)。ただし、これまでは大雑把に4つの局面に分けられるのではないか。第1の局面は第2次石油危機までの約20年間だ。先進国を中心とした経済の急成長に対して、原油需要が鋭角的に拡大した。第2の局面は第2次石油危機からリーマンショックまでであり、世界経済の安定成長の下、原油需要の伸びも高度経済成長期と比べてなだらかになっている。さらに第3の局面は、リーマンショックから新型コロナ禍までだ。地球温暖化問題への対応を迫られるなか、省エネ化や代替エネルギーの開発が進み、経済成長に対応した原油需要の伸びはさらに減速した。現在は第4の局面にある。新型コロナ禍を経て、先進国を中心に脱化石燃料化の動きは画期的に速まったのではないか。ちなみに、2021年における世界の原油および石油製品の純輸入量は日量3,813万バレルであり、その29.9%に相当する1,139万バレルを吸収したのが中国だった(図表3)。同国は399万バレルを生産する主要産油国の1つでもあるが、国内の供給だけでは旺盛な需要を賄えなかったわけだ。かつて世界最大の原油輸入国であった米国は、シェール革命により産油量がサウジアラビアを抜いて世界最大になった。その結果、2021年の純輸入量は日量69万バレルに止まっている。米国が外交・安全保障政策の両面で中東への興味を失ったのは、原油の依存度が大きく低下したからだろう。一方、中国にとり、14億人の経済を支える上で、中東およびロシアの資源は生命線とも言える状況だ。1978年9月、米国のジミー・カーター大統領の仲介により、エジプトのアンワル・サダト大統領とイスラエルのメナヘム・ベギン首相が米国メリーランド州の大統領山荘で3者会談を行い、和平への取り組みで歴史的な合意に達した。大統領山荘の名前を取り、『キャンプデービッド合意』と呼ばれている。今年3月10日、サウジアラビアとイランは国交を回復したが、その会談が行われたのは北京だ。サウジアラビアのアル・アイバーン外相、イランのアリー・シャムハーニ国家安全保障最高評議会書記と共に喜色満面で署名式に臨んだのは、中国共産党の王毅中央委員会政治局員だった。これは、中東における米国と中国のプレゼンスの変化を映す象徴的な例に他ならない。同時に中国経済が今後も中東に大きく依存し、主要産油国との関係を重視せざるを得ない事情も示しているのではないか。逆から考えれば、中東主要産油国にとり、最重要顧客は米国から中国へ換わったのである。従って、今後の原油の国際市況を考える上で、中国の影響は極めて大きいと言えるだろう。その中国経済だが、今年4月、IMFは世界経済見通しにおいて2023年の成長率を昨年10月の4.4%から5.2%へ引き上げた。ゼロコロナ政策が昨年末になし崩しながら解除され、経済の正常化が進んでいたことが背景である。もっとも、このところ、中国の景気には再び不透明感が台頭している。無理な不動産開発が全土で行き詰まり、地方政府の隠れ借金への懸念が高まった。また、国家統計局が発表した6月の雇用統計によれば、都市部における16~24歳の失業率は21.3%に達している。中国人民銀行は、6月20日、事実上の政策金利である1年物、5年物のローンプライムレート(LPR)を0.1%ポイント引き下げた。中国の原油需要量も実質GDPの伸びに連動する(図表4)。ポスト・コロナ期における経済の正常化効果が一巡するなか、今後、成長率が下方修正される可能性は否定できない。その場合、世界最大の石油消費国において需要が伸び悩むとの観測から、原油の国際的な需給関係に影響が及ぶものと見られる。 当面の原油価格は安定へOPECプラスは、6月4日、ウィーンにおいて第35回閣僚会議を開催、2024年における生産割当量を日量4,046万バレルとした。これは、昨年10月に決めた2023年の生産枠である同4,186万バレルを140万バレル下回る水準だ。さらに、サウジアラビアのアブドル・アジズ石油相は、7月に関し自主的に100万バレルを追加減産すると表明した。5月における同国の生産量は998万バレルであり、OPECプラスの割当量を50万バレル下回っていた(図表5)。価格を維持する、強い意欲を示したと言えるだろう。イラク、UAE、クウェートなど他の湾岸主要産油国の産油量も割当量を下回っており、実質的な自主減産で足並みを揃えている模様だ。ただし、中国経済の先行き不透明感から、大きく原油価格を押し上げるには至っていない。他方、昨年12月5日よりG7、EU、豪州はロシア産原油の輸入価格に関し60ドルの上限を設定した。現在、同国の代表的な油種であるウラル産原油の価格はこの上限価格近辺で推移している(図表6)。中東産原油との価格差が大きいため、一定の需要があるからだろう。中国、インド、トルコなど対ロシア政策で西側主要先進国と一線を画す国は、ロシアからの資源調達を増やしている模様だ。ただし、それはロシアを支援すると言うよりは、自国の物価を安定させるため、ロシアの足下を見る形で安く買い付けているのではないか。ロシアによるウクライナ侵攻以降の中国の基本的な姿勢は、少なくとも表面的にロシアへの友好的な態度を示すことで、実はロシア産資源を買い叩くビジネスライクな戦術と言えるかもしれない。戦争継続のため戦費の調達を迫られるロシアとしては、それが分かっていたとしても、中国、カザフスタンなど中央アジア諸国、さらにはトルコやインドを通じて資源輸出を継続し、外貨を稼ぐ必要があるのだろう。OPECプラスは、サウジアラビアを中心に今後も価格の維持を重視すると見られる。原油市況がさらに下落すれば、主要産油国が一段の減産を行う可能性が高い以上、当面、原油価格はWTI先物ベースで70ドル台、アラブライトで80ドル台を中心とした推移になるのではないか。この水準が続く場合、年内は前年同月比で原油価格はマイナスの状態が続くだろう。消費者物価の関連指標は原油価格の動きに3~6か月程度遅れる傾向があるため、来年春頃までは、エネルギー価格が日米欧の物価を押し下げる方向へ機能すると見られる。 二兎を追わなければならない日本長期的に考えた場合、原油価格が再び上昇する可能性は否定できない。世界的な脱化石燃料化の流れにより、新たな油田の開発投資が抑制される結果、少なくとも一定期間、需要と供給のバランスが崩れる可能性があるからだ。2010年代に入り、原油市場を大きく変化させたのは米国のシェール革命だった。世界最大の原油輸入国がわずか10年で世界最大の産油国になった結果、中東産の原油が余剰になり、「逆オイルショック」と呼ばれた大幅な価格の下落を招いたのだ(図表7)。その米国の産油量だが、2020年3月に過去最大となる日量1,310万バレルへ達したものの、新型コロナ禍の感染第1波の影響で同年8月には970万バレルまで落ち込んだ。その後、回復に向かったが、現在は1,230万バレル程度で伸び悩んでいる。シェール・ガス、オイルの有望な鉱床が少なくなったことに加え、ジョー・バイデン政権による環境重視の政策が影響しているのではないか。昨年3月にはWTI原油先物が一時120ドル台となり、米国のインフレが深刻化するなか、バイデン政権は国家備蓄の放出を開始した。その結果、2020年7月に21億バレルに達していた米国の原油在庫は、今年3月末に16億バレルを割っている。これ以上の在庫減少は安全保障に関わるため、備蓄の取り崩しは既に終了した。米国、日本、そして欧州の主要国が軒並み2050年までのカーボンニュートラルを宣言するなか、石油の需要は趨勢的に減少するだろう。原油は探鉱を含めて開発期間が長く、初期投資が非常に重いため、需要先細りの環境下で事業者は設備投資を抑制せざるを得ないと考えられる。価格の上昇期にも米国で原油生産が伸びなかった要因の1つである。中東の主要産油国も同様で、特に産油量の少ない国は既存の油田が枯渇すれば撤退も有力な選択肢になった。一方、原油需要が直ぐに激減するわけではない。中国が不透明要因ではあるものの、世界経済の成長に沿って一時的に原油の消費が増加する局面もあると考えられる。その場合、どこかのタイミングで需要と供給のバランスが崩れ、再び原油価格が急騰、かなりの期間にわたって高止まりするシナリオは十分に起こり得る。サウジアラビアなど主要産油国は、そうした状況下で十分な利益を確保できるよう、長期的な戦略を実践しているのではないか。つまり、価格の上昇を抑えて米国のシェールオイルを含め新規の油田開発を抑え込み、需要国の脱化石燃料化加速を防ぐ一方で、自国の財政収支が悪化しない水準に原油価格を誘導する需給調整である。そうした中、世界経済が次の力強い成長サイクルに入れば、原油をはじめとする資源価格が再びインフレの主役に躍り出る可能性は否定できない。つまり、有力産油国は最後の儲けのチャンスとして残余者利得を得るわけだ。資源のない日本は、国際社会がインフレの時代に突入したとの認識をしっかり持ち続ける必要がある。さらに、再生可能エネルギー、原子力、そして水素・アンモニアの活用により、脱炭素とエネルギーの安定供給の二兎を追わなければならないだろう。

- 08 Aug 2023

- STUDY

-

「コスト」と「投資」 明暗を分けたG7気候・エネルギー・環境大臣会合

4月15~16日、札幌市でG7気候・エネルギー・環境大臣会合が行われた。同会合はG7広島サミットに連なる関係閣僚会議の1つに他ならない。これ以外にも4月16~18日に軽井沢で行われた外相会合、29~30日に高崎で行われたデジタル・技術大臣会合など、全部で15の閣僚会合が開催され、その全てで日本の担当大臣が議長を務める。エネルギー・環境大臣会合には、G7の他、G20議長国のインド、ASEAN議長国のインドネシア、そして国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)議長国のアラブ首長国連邦(UAE)が招待された。それ以外にも、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、経済協力開発機構(OECD)、国際エネルギー機関(IEA)などの国際機関も招かれている。気候変動とエネルギーは国際社会の大きな課題になっており、主要国の役割が極めて重要であることに疑問の余地はない。議長は西村康稔経済産業大臣、西村明宏環境大臣、清和会(安倍派)出身の両西村大臣が共同で務めた。もっとも、準備段階での調整を含め、この会合に関し議長国の日本は防戦一方だったようだ。16日付けのフィナンシャルタイムズ(電子版)は、“G7 countries have pledged to accelerate a gradual phase-out of fossil fuels and the shift towards renewable energy, as Japan faced significant pushback on central parts of its climate strategy(日本は気候戦略の中心部分に関して厳しい抵抗に直面し、G7は段階的な脱化石燃料と再生可能エネルギーへのシフト加速を約束した)”と報じていた。日本が米欧から責め立てられたのは、フィナンシャルタイムズが指摘する化石燃料に加え自動車だろう。会合後に発表された共同コミュニケには、化石燃料に関して以下のように書かれていた。We underline our commitment, in the context of a global effort, to accelerate the phase-out of unabated fossil fuels so as to achieve net zero in energy systems by 2050 at the latest in line with the trajectories required to limit global average temperatures to 1.5℃ above preindustrial levels, and call on others to join us in taking the same action.(われわれは地球規模の活動の一環として、産業革命以前との比較で平均気温の上昇を1.5度に止めることを求めた道程に沿い、遅くとも2050年までにネットゼロのエネルギーシステムを達成するため、削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させるわれわれのコミットメントを強調し、他の国々にも同様の行動に参加するよう求める。)日本政府が作成した当初のドラフトでは、この“accelerate the phase-out of unabated fossil fuels(削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させる)”の部分はなかったようだが、英国、ドイツ、フランスの欧州3か国が議長国を押し切った模様だ。石炭の活用に期限を設けることは押し返したものの、現在の日本のエネルギー事情を考えると、高いハードルが設定されたと言えるだろう。自動車についても、日本にとっては厳しい書きぶりになった。We highlight the various actions that each of us is taking to decarbonize our vehicle fleet, including such domestic policies that are designed to achieve 100 percent or the overwhelming penetration of sales of light duty vehicles (LDVs) as ZEV by 2035 and beyond; to achieve 100 percent electrified vehicles in new passenger car sales by 2035; to promote associated infrastructure and sustainable carbon-neutral fuels including sustainable bio- and synthetic fuels(われわれは、2035年までかそれ以降に販売される小型車に関し、100%もしくは圧倒的な規模を排出ゼロ車とすること、2035年までに新たに販売される乗用車の100%をEVにすること、関連するインフラ及び持続的なバイオ燃料や合成燃料を含めた持続的な排出中立の燃料を促進すること、と言った国内政策を含め、それぞれの国が自動車の脱炭素化のために実施する多様な取り組みを強調する。)注意深く読むと、G7の全ての国が2035年までに100%排出ゼロ車とすることや、同じく2035年までに新車販売を全てEV化すると約束したわけではない。あくまでそれぞれの国が実施する「多様な取り組み」を例示したのに止まっている。しかしながら、電気自動車(EV)化で出遅れた日本にとって、非常に厳しい現実を突き付けられつつあるのではないか。調査会社のマークラインズによれば、2022年における世界のEV販売台数は前年比66.6%増の726万台であり、自動車市場の9.5%を占めた。企業別に見ると、トップはテスラ(米国)の127万台、2位は比亜迪(BYD:中国)の87万台、3位はゼネラルモーターズ(GM:米国)の70万台だ。日本勢では、日産・ルノー・三菱連合が28万台で7位と辛うじてトップ10に食い込んだが、ホンダ3万台(26位)、トヨタ2万台(27位)と全体に大きく出遅れている(図表1)。ガソリン車で強い存在感を維持してきたことから、競争力の源泉であるエンジンに拘り、EV化へ抗ってきたことが背景と言えよう。EVはバッテリーとモーターで駆動することから、ガソリン車に比べて圧倒的に参入障壁が低い。地球温暖化を抑止するため化石燃料の消費削減を求められるなか、世界シェアトップのトヨタは水素に活路を見出そうとした。燃料電池は内燃機関以上に技術的な難易度が高く、優位性を維持できるとの考えが背景にあったと見られる。もっとも、可燃性が極めて高い水素は取り扱いが難しく、自動車普及に欠かせない水素ステーションの整備には巨額の費用が必要だ。一般的な乗用車としてはあまりにも課題が多いため、国際社会はどうやら次世代の乗用車の動力としてモーターを選んだ。自動車は日本の基幹産業であり、その国際競争力は日本経済を左右しかねない。従って、産業界だけでなく、日本政府もEVへのシフトを躊躇い、議長国として臨んだ今回のG7会合に象徴されるように、国内外においてガソリン車の延命を図ろうとして厳しい批判に晒されている。もちろん、電力インフラの脆弱な新興国、途上国を中心にガソリン車への需要は続くだろう。しかしながら、少なくとも先進国ではEV化の流れは避けられそうにない。EV化は日本の自動車産業のみならず、日本経済全体にとっても大きなダメージだ。ただし、変化を躊躇えば全てを失うシナリオすら現実となり得る。4月18日に開幕した上海国際自動車ショーが日本でも大きく報じられていたが、世界最大の自動車市場となった中国はEVへのシフトを急速に進めてきた。EVは情報通信技術(IT)との親和性が高く、自動運転化などを通じて交通インフラの在り方も大きく変えると見られる。日本が引き続きガソリン車に拘れば、取返しのつかない差をつけられる可能性は否定できない。 規制の強化がコストを投資に転化環境に関する技術の変化、そして規制の見直しは関連業界にとって負荷が大きい。しかし、それが競争力の源泉となり得ることは日本の自動車産業が証明済みだ。1970年12月、米国連邦議会において「大気清浄法改正法案」(マスキー法)が可決された。エドムンド・マスキー上院議員が提案した自動車の排ガス規制である。1975年以降に製造される自動車は、1970−71年型車に対して排気ガス中の一酸化炭素、炭化水素を10分の1以下、1976年以降に製造される車はさらにチッソ酸化物も同じく10分の1にする…との極めて野心的な内容だった。あまりに大胆過ぎたことから、米国内において自動車業界が激しく反発し、結局、施行を1年後に控えた1974年に連邦議会において廃止されたのである。一方、日本は1978年に米国でお蔵入りになったマスキー法と概ね同等の厳しい規制を導入した。「昭和53年規制」、「日本版マスキー法」と呼ばれる自動車の排ガス規制だ。当時は光化学スモッグが社会問題化していた上、第一次石油危機後の省エネ化の流れを背景に、自動車に対する世論の風当たりが厳しくなっていたことが背景と言えるだろう。この厳しい規制をクリアするためのエンジン技術の開発が、日本の低燃費・低公害車を生み出す原動力になった。全くの時代の巡り合わせだが、1978年1月に始まったイラン革命を契機とした第2次石油危機により原油価格が急騰、日本の自動車産業が世界に飛躍する大きな転機が訪れたのである。燃費の良い日本車への需要が米国などで急速に拡大、1975年に183万台だった完成車輸出は、1985年には443万台へ急増した(図表2)。日本版マスキー法による排ガス規制の強化は、結果的に自動車業界を国の基幹産業へと飛躍させる原動力になったのである。同じような取り組みをしているのが今の欧州だろう。典型的な例は、EUによる温室効果ガス削減目標の大幅な引き上げだ。EUがフェーズ4とする2021~30年に関して、当初は削減目標を1990年比40%としていたのだが、2020年11月8日、EU理事会と欧州議会は55%への引き上げで暫定合意した。さらに、同年12月11日の首脳会議を経て、同17日、EU理事会が正式に決定している。ドイツの国防大臣であったウルズラ・フォンデアライエン氏が、2019年12月1日、EUの政府に当たるEU委員会の委員長に就任したことが転機となった。このEU内における排出規制の強化を受け、欧州排出量取引制度(EU-ETS)における排出量の価格が急騰、過去最高値圏で推移している(図表3)。排出量が基準を上回る可能性のある事業所が多数存在するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった結果だ。これは、一見するとEU域内の企業にとりコストの上昇に見える。もっとも、EUの真の狙いは投資の誘発だろう。カーボンプライシングにより、排出量を基準よりも削減した企業は温室効果ガス排出量のクレジットを売却、生産コストを下げることが可能である。一方、基準よりも多い企業は排出量のクレジットを買わなければならない。このインセンティブとペナルティにより、企業に強い排出量削減の動機が働くのではないか。排出量の基準が甘く、多くの企業が達成可能である場合、排出量クレジットの価格は低迷するはずだ。実際、2005年の市場開設以降、EU-ETSにおけるクレジットの価格は低迷し、取引量も少なかった。それでは、企業に新たな行動を起こす動機付けにはなり難い。一方、規制を強化して市場におけるクレジットの価格を引き上げれば、インセンティブとペナルティの効果は自ずと大きくなる。結果として排出量を減らすための投資が行われ、EU域内において温室効果ガスの排出量削減が進む可能性が強い。これがEU域内の排出量削減に止まるプロジェクトであれば、域内におけるゼロサムゲームとなる。ただし、フォンデアライエン委員長などが狙っているのは、さらに野心的な成果なのではないか。EUが域外国との間で排出量の国境調整を行う計画であることもあり、いずれは多くの国でカーボンプライシングが採用されるだろう。その時、厳しい規制により先行して排出量を削減してきた欧州企業は、国際市場において強い競争力を発揮する可能性が高まる。仮にこの目論見が奏功すれば、EU域内企業は、投資のコストを域内のゼロサムではなく、域外から回収することになるはずだ。 遠ざかる欧州の背中、迫る米国の足音1960~70年代、日本は高度経済成長の歪みにより厳しい公害問題に苦しんだ。それを克服する過程において、省エネ・省資源化を進めたことが、日本の国際競争力強化に大きく貢献したと言えるだろう。1990年時点において、購買力平価で算出したドル建てGDP1ドルを産み出すに当たって排出する温室効果ガスは、即ち原単位排出量は、米国0.812kg、EU0.572lgに対し、日本は0.442kgと圧倒的な競争力を有していた(図表4)。結果として、日本国民、企業の間で日本は「環境大国」との認識が広がったのではないか。しかしながら、長引く経済の低迷で投資が停滞した上、2011年の東日本大震災に伴う原子力発電所の停止により、日本の原単位排出量は2000年代に入って削減が進まなくなった。一方、この間、戦略的に取り組んできた欧州は、既に日本の遥か先を進んでいる。さらに、かつては地球温暖化問題に関心が薄いイメージだった米国が、今や日本のすぐ後ろを並走する状態になった。カーボンプライシングが国際競争力に影響すると見抜いたことにより、温暖化対策はコストではなく投資との認識が広がったからだろう。倫理だけでなくビジネス上の課題になれば、米国は極めて迅速、且つ柔軟な対応力を持つ国と言えよう。米欧主要国は規制と補助金など政策を総動員、エネルギー問題と温暖化対策を起爆剤として国際競争力の強化を図ろうとしている。他方、日本は自らを「環境立国」と位置付けつつ、G7では既得権益を守るためブレーキを踏まざるを得ない国になった。日本の自動車産業はその象徴だ。1970年代後半から80年代の成功があまりに大きく、これまでのガソリンエンジンを軸とした業界における序列を守ることが重視され、世界の変化に取り残されつつある感が否めない。日本政府も化石燃料、自動車の専守防衛に政策の重心を置き、この件に関してはG7のなかで孤立感を深めた。日本ではまだ温室効果ガス排出量削減への取り組みをコストと考える風潮が強い。一方、米国、欧州ではこれを投資のチャンスと捉え、政策の後押しを受けてビジネスの拡大を図ろうとしている。コストと考えるか、それとも投資の機会と考えるか、この違いは決定的に大きな結果の差を産み出すのではないか。

- 22 May 2023

- STUDY