キーワード:SMR

-

米AI国家戦略「ジェネシス」始動 DOEが次世代炉開発を支援

米D.トランプ大統領は11月24日、産学官が連携し、国家主導で人工知能(AI)開発を推進する「ジェネシス・ミッション(Genesis Mission)」を立ち上げる大統領令に署名した。政府が保有する科学データと研究基盤を統合し、科学研究にAIを活用して技術創出を加速するとともに、研究支援に特化した新たなAIモデルを国家として開発する二つの取り組みを進める。重点分野には原子力も含まれ、米エネルギー省(DOE)がプロジェクトの中心的役割を担う。大統領令は、構想を「かつてのマンハッタン計画に匹敵する規模とスピード感で推進すべき国家的課題」と位置付け、その重要性を強調した。ミッションでは、DOEと傘下の17の国立研究所が連携し、国家のスーパーコンピューターを含む研究インフラを横断的に活用する「AIプラットフォーム」を構築する。また、政府が保有する膨大な科学データを一元的に統合し、研究支援に特化した「科学用ファウンデーションモデル(Scientific Foundation Models)」の新規開発を進める。AI活用の重点領域としては、先端製造、バイオテクノロジー、重要素材、核分裂・核融合エネルギー、量子情報科学、半導体・マイクロエレクトロニクスなど、国家安全保障や産業競争力に直結する分野が挙げられた。原子力は主要領域のひとつとして明確に位置づけられている。DOEは特設ページを開設し、ミッションを「エネルギー」、「基礎研究」、「国家安全保障」の三本柱で説明。このうち原子力分野では、次世代原子炉の開発を掲げ、SMR(小型モジュール炉)の設計最適化や許認可手続きの効率化を、AIツールと連携して進める方針を示した。AIの導入により、開発期間の短縮と安全性・性能の向上を図るとしている。ミッションのディレクターには、DOE科学担当次官のD.ギル氏が就任した。MITで電気工学・コンピューターサイエンスの博士号を取得し、IBMで研究部門を率いた経歴を持つギル氏は、AI、量子、核融合、バイオなどで中国が急速に台頭している現状に触れ、「これは必ず勝利しなければならない競争だ」と強調。さらに第二次大戦期のマンハッタン計画を引き合いに、「科学技術は国家の戦略的優位性を決定づける」と述べ、ミッションの緊急性と国家的重要性を訴えた。

- 11 Dec 2025

- NEWS

-

アフリカのエネルギーとカーボンクレジットの最前線

アフリカにおけるクリーンエネルギー移行は、欧州や日本とは大きく異なる様相を呈している。アフリカ大陸では、多くの地域で日常的な停電が発生している一方で、世界の脱炭素化を支えるコバルト、マンガン、ニッケル、ウランを輸出し続けている。アフリカは世界のクリーンエネルギー移行を支える素材を供給しながら、自らの産業を支えるエネルギーシステムを持たないのだ。これは誰が見てもフェアとは言えない。ブラジルで開催されたCOP30での議論と結果は、この不均衡をこれまで以上にはっきり示した。資金拠出の約束は繰り返し破られ、先進国からの慈善や連帯だけでは目標達成には到底足りないことは明らかだ。この問題をさらに悪化させているのは、ギャップを埋める重要な仕組みであるはずのカーボン市場が、依然として原子力を排除している点である。アフリカの気候目標アフリカ諸国の30か国以上が、パリ協定の下で強化された国別削減目標(NDC=Nationally Determined Contributions)を提出している。多くの国が今世紀半ばまでの排出量ネットゼロを掲げている。しかしその達成には、大規模でクリーンかつ信頼性の高い電源への膨大な投資が必要だ。その資金を呼び込むため、多くの政府がカーボン市場の活用を模索している。投資家は低炭素プロジェクトに資金を提供し、確認された排出削減量に応じたクレジットを取得する仕組みである。ケニア、ガーナ、ナイジェリアはカーボン取引のための規制枠組みを整備し、ルワンダや南アフリカでは地域的なカーボン市場ハブが形成されつつある。しかしここに重大な問題がある。最も効果的な脱炭素手段の一つである原子力が、主要なカーボンクレジット基準から除外されているという点だ。エネルギー安全保障と気候対策を同時に目指すアフリカにとって、この排除は選択肢を狭めている。カーボンクレジットの“盲点”Verra((正式名称 VCS:Verified Carbon Standard=世界最大のカーボンクレジット認証機関))やGold Standard((2003年にWWF(世界自然保護基金)が設立した非営利型スタンダード))などの現行の基準では、原子力発電はカーボンクレジット獲得の対象外だ。この判断は、原子力が安全性や政治的観点から議論されていた数十年前のものだが、今や気候金融の世界に大きな打撃を与えている。世界原子力協会によると、原子力発電は2024年に21億トンのCO₂排出を回避した。これは世界の航空産業のカーボンフットプリントのほぼ2倍に相当する。しかしカーボン市場では、その貢献は「ゼロ」とみなされている。この政策ギャップの影響を最も強く受けるのがアフリカである。エジプト、ケニア、エチオピア、ガーナ、ルワンダなどは電力系統の安定化や産業化の基盤として原子力導入を進めている。しかし、カーボンクレジット収入を活用できなければ、これらのプロジェクトの資金調達は極めて困難になる。実際アフリカ諸国では、天候依存で不安定な再エネであればクレジットを得られるが、24時間稼働し産業基盤を支えるクリーン電源にはクレジットが与えられない、という逆転現象が起きている。太陽光や風力、そしてバッテリーを組み合わせる方式は状況によっては理想的だが、産業活動に必要な電力量は膨大だ。例えば、アルミ1トンの製錬には約1.6万kWhの電力が必要であり、年100万トンの生産を行う大規模製錬所であれば、出力180万kWの発電所が必要である。これは日本の伊方原子力発電所の原子炉3基分((訳注:原文ママ。実際の伊方1-2号機は閉鎖されている))に匹敵する。エネルギー、鉱物、そして公平性アフリカは世界の重要鉱物埋蔵量の約3分の1を有する。これら資源の採掘・精製には大量の安定電力が必要だが、ザンビア、コンゴ民主共和国、ナミビアなどでは、慢性的な電力不足により輸出が頻繁に止まっている。クリーンなベースロードである原子力がなければ、事業者はディーゼルや石炭に依存することになり、これらの鉱物が本来支えるべきグリーン移行の意味を損なってしまう。結果として、アフリカは「グリーンサプライチェーン」を支えながら、自国では高炭素な産業構造を背負うという矛盾が生じる。原子力とその資金調達へのアクセスが拡大すれば、アフリカは①鉱業・製造業の脱炭素化、②鉱物の現地精製、③付加価値産業の創出、④“資源国”から“製造国”への転換--といった、次の段階へ進むことができる。こうした挑戦には、安全で効率的な原子力導入の経験を持つパートナーが不可欠であり、その筆頭が日本である。PBMR復活とアフリカの新しい潮流南アフリカは2026年第1四半期までに、ペブルベッド・モジュール型高温ガス炉(PBMR)((3重被覆層・燃料粒子(TRISO)燃料を使用し、ヘリウムを冷却材とする小規模高温ガス炉。電気出力は16.5万kW、熱出力は40万kW。))計画を復活させる決定を下した。かつて先駆的技術とされたこの小型炉プログラムの復活は、アフリカ大陸全体での小型・先進炉への関心拡大を象徴している。COP30でもアフリカ諸国の熱気は凄く、エチオピア・パビリオンでは、国連アフリカ経済委員会(UNECA)のジェームズ・ムロンベジ博士が、アフリカの産業政策における原子力の重要性を強調していた。日本が果たせる役割日本は、エネルギーの信頼性・安全性・技術革新の重要性を深く理解しており、これは現在のアフリカの文脈と強く響き合う。国際協力機構(JICA)や国際原子力機関(IAEA)での対アフリカ協力に加え、日本は3年に1度、アフリカ開発会議(TICAD)を主催し、今年8月の会合では過去最多のアフリカ首脳が参加した。アフリカが独自のカーボン市場やグリーン産業政策を構築している今、日本は以下の3つの形で主要な役割を果たし得る。 技術協力:安全規制、廃棄物管理、電力系統統合など、原子力導入に必要な制度構築を支援。 市場改革の提言:原子力をカーボンクレジット対象に含めるよう国際会合で働きかけ、公平性を確保。 投資パートナーシップ:SMR・先進燃料など日本の強みを生かし、透明性と気候整合性のある共同プロジェクトを推進。こうした協力はアフリカの開発に寄与するだけでなく、日本の責任ある原子力技術の国際的地位を高める。ブラジルで開催されたCOP30では、日本とタイが、タイで実現したCO2削減量について、日本がクレジットを取得する仕組みを国連に報告することで合意した。私は、アフリカ54か国との間でも、日本が提供する原子力技術を通じて、より大規模な仕組みを構築できると考えている。相互利益の実現日本のアフリカ関与は、世界的な連帯であるだけでなく、戦略的な経済機会でもある。原子力サプライチェーン全体での輸出機会高付加価値分野での雇用創出GX(グリーントランスフォーメーション)との相乗効果アジアゼロエミッション共同体(AZEC)で得られた知見の展開特に、カーボンクレジットが南半球の原子力事業の収入源となれば、世界市場は大きく拡大する。日本の規制、安全文化、技術力は世界でも突出しており、アフリカにおける運転保守・人材育成・燃料サイクル管理の地域センター形成にも貢献できる。また、国内原子力の再稼働・運転拡大により、エネルギー安全保障向上や化石燃料輸入削減などの経済メリットが日本国内でも生まれる。それが日本企業の輸出競争力をさらに高めることになる。要するに、アフリカの発展と脱炭素は、日本の国益とも一致するのだ。より公平なカーボン市場をつくるために気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と国際エネルギー機関(IEA)は、1.5℃目標の達成には世界的な原子力拡大が不可欠であると明言している。仮に1.5℃を超過しているとしても、開発途上国が原子力にアクセスできるようにすることはさらに重要になる。しかし原子力がカーボン市場から排除されたままでは、多くの国、特にアフリカが、原子力を選択することができない。原子力を含めることは、すべての実証済み低炭素技術を公平に扱うという強いメッセージとなり、日本とアフリカの協力にも新しい道を開く。さらに、COP30で見られたように、従来の気候資金は不安定化している。ドイツは長年続けてきた資金拠出の大幅削減を示唆し、米国も気候金融で存在感を失いつつある。政治的意思や国家予算に左右される仕組みでは、途上国の長期計画は成立しない。一方、カーボン市場は排出削減そのものに基づく“持続的な収入源”を生み出す。アフリカの産業化は、ドナー頼みの資金では支えられない。原子力を市場の対象にすることで、資金の基盤を慈善から市場メカニズムへ移行できる。COP30後の今こそ行動の時だ。原子力の役割を認めることは、カーボン市場の信頼性と公平性を強化し、パリ協定が掲げた「公平とエネルギー正義」の原則に沿うものとなる。同時に、地政学的には日本に新たな機会が開けている。気候金融で存在感を弱めた欧米に代わり、日本が安定したエネルギー外交のリーダーシップを発揮できる瞬間が訪れているのだ。アフリカと日本の未来アフリカの開発ストーリーは急速に進んでいる。2050年までに人口は倍増し、都市化が進み、若い労働力は新たな産業を求めている。この成長がクリーンで包摂的なものになるよう支援することは、世界全体の責務だ。日本が原子力を、アフリカのカーボン市場や開発政策に統合する支援を行えば、気候目標だけでなく、両者の繁栄にもつながる。原子力によって、アフリカは産業化・脱炭素・エネルギー安全保障を実現し、日本は技術輸出・国際的地位向上・国内原子力産業の再活性化を達成するのだ。日本は、アフリカの持続的開発と世界のエネルギー移行の双方を前進させる力を持っている!

- 08 Dec 2025

- FEATURE

-

オクロ社マイクロ炉「オーロラ」主要設備調達へ シーメンスと設計契約

米国の先進炉と燃料リサイクルの開発企業、オクロ社は11月19日、独シーメンス・エナジー社とマイクロ炉「オーロラ」向け電力変換システムの設計契約を締結した。両社は2024年8月に優先サプライヤー契約を結んでおり、協業は実行段階へと移行した。今回の契約では、シーメンス社が蒸気タービンや発電機を中心に、関連機器の詳細設計と設備配置の策定を担う。主要機器の製造開始が可能となり、初号機建設の具体化へ前進した。オクロ社は、産業分野で実績のある既製機器を活用する設計方針が、建設コストや開発期間の圧縮につながると説明。シーメンス社も、高効率で信頼性の高い発電設備の提供を通じ、次世代炉の事業化を支援する姿勢を示した。オーロラは金属燃料を用いるナトリウム冷却高速炉で、出力は1.5万〜5万kWeの範囲で調整可能。HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))燃料により20年以上の連続運転を想定し、高い熱効率を生かした分散型電源としての利用も見込む。同社は米アイダホ国立研究所(INL)敷地内に建設する初号機を商業展開に向けた実証炉と位置づけ、開発を進めている。さらにオクロ社は11月11日、INL内で計画するオーロラ燃料製造施設(A3F)について、米エネルギー省(DOE)アイダホ事業局から原子力安全設計契約(NSDA)の承認を得たと発表。DOEの先進燃料製造ライン整備を後押しするパイロットプログラムで最初の承認例で、審査は提出からわずか2週間で承認された。A3Fでは使用済み燃料を再処理して得た金属燃料をオーロラ向けに製造する。初号機の商業運転に向け、燃料供給と発電所建設の整備が並行して進んでいる。

- 05 Dec 2025

- NEWS

-

スウェーデン SMR建設で地元企業グループが出資参画

スウェーデン国営電力会社バッテンフォールは11月10日、同国の産業コンソーシアムであるインダストリクラフト(Industrikraft)と、リングハルスサイトでの新規原子力発電の実現に向け、共同投資および協力を行うことで合意した。インダストリクラフトは新規原子力発電プロジェクト会社「ビデバーグ・クラフト(Videberg Kraft)」の株主となる。インダストリクラフトは、スウェーデンの脱炭素電源による電力供給を支援し、40年ぶりの新規原子力発電開発を後押しする目的で、2024年6月に設立。ABB社、アルファ・ラヴァル社、ボルボ・グループなどの国内主要企業17社から構成される。今回の合意では、責任分担、影響力、資金調達などの枠組みを定め、17社のうち9社がプロジェクト会社株式の20%を保有する。政府も同社への出資意向を示している。また、インダストリクラフト会長兼アルファ・ラヴァル社CEOのT. エリクソン氏は、本プロジェクトに4億スウェーデンクローナ(約66億円)を出資することで合意したと明らかにした。プロジェクトへの共同投資に加え、プロジェクト管理や炉型選定においてノウハウ提供などで協力する計画だ。バッテンフォールのA. ボルグCEOは、「スウェーデンの産業界は、新規建設の実現に欠かせないパートナー。これら企業がヴェーロー半島の新規建設プロジェクトの共同オーナーとなる意欲とコミットメントを示したことは、脱炭素電源に対する需要があることの現れ。プロジェクト会社は現在、国の資金調達・リスク分担制度への申請準備を進めている」と述べた。スウェーデン議会(リクスダーゲン)は今年5月、国内の新規原子力発電プラントの建設を検討する企業への国家補助に関する政府法案「新規原子力発電プラント建設の資金調達とリスク分担に関する法案」を採択した。新法は今年8月1日に施行されており、申請が可能となっている。本制度は、低利の借入コストである政府融資の利用により、資金調達コストの削減、ひいては原子力発電自体のコスト削減を目的としている。国家援助申請には、別のプロジェクト会社が必須であるため、バッテンフォールは今年4月、プロジェクト会社であるビデバーグ・クラフト社を設立した。バッテンフォールは今年8月、ヴェーロー半島にあるリングハルス原子力発電所3-4号機(PWR、各110万kWe級)に隣接して建設を計画している新規炉について、供給候補4社から米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社と英ロールス・ロイスSMR社の小型モジュール炉(SMR)を最終候補に絞りこんでいる。GVH社製であれば5基、ロールス・ロイスSMR社製であれば3基の合計出力約150万kWeのSMRを建設する予定である。

- 02 Dec 2025

- NEWS

-

ハンガリー 米WE社燃料を初採用 西側調達を拡大

米ウェスチングハウス(WE)社とハンガリーのMVMパクシュ原子力発電所は11月7日、燃料の長期供給契約を締結した。ハンガリー唯一の原子力発電所であるパクシュ発電所(ロシア型PWR=VVER-440, 50万kWe×4基)へ、欧州製のVVER燃料を供給する計画で、契約額は1億1400万ドル(約178億円)。同日のV.オルバーン首相とD.トランプ米大統領の会談の場で締結された。燃料供給は規制当局の認可を前提に、2028年から開始予定。MVM社は2024年10月、仏フラマトム社ともVVER-440向け燃料の供給契約を締結しており、こちらは2027年からの供給開始を見込む。従来、パクシュ発電所はほぼ全面的にロシア製燃料に依存してきたが、欧米企業との提携により、調達先の多様化を進める。今回の協力は燃料供給にとどまらず、使用済み燃料の国内貯蔵に関する米国技術の導入や、小型モジュール炉(SMR)分野での協力に向けた協議も開始される見通し。米国務省は声明で、首都ブダペストを中欧におけるSMR市場のハブと位置づける方針を示した。パクシュ1〜4号機は1982~87年に運転を開始し、現在も国内総発電量の約5割を担う。既存炉の運転期間は20年延長されており、敷地に隣接した5、6号機(VVER-1200, 120万kWe)の建設計画が進行するなど、ハンガリー政府は原子力を中長期的な基幹電源として位置づけている。

- 02 Dec 2025

- NEWS

-

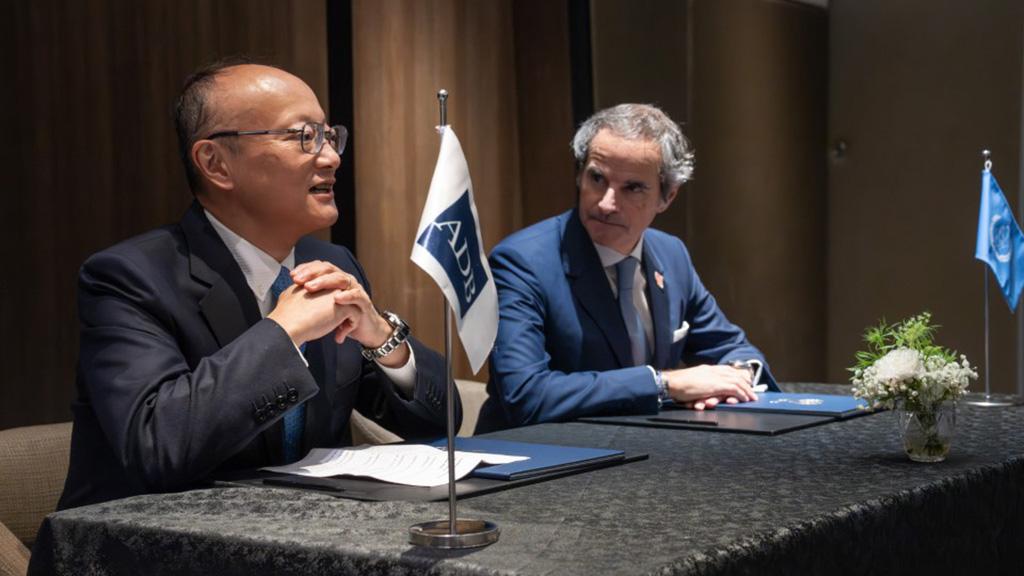

アジア開発銀行がIAEAと協力 原子力発電への投資支援を本格化

アジア開発銀行(ADB)は11月24日、アジア地域で急増する電力需要に対応するため、エネルギー政策を改定し、原子力発電への支援(初の投資を含む)を可能とする新方針を発表した。原子力を「信頼性の高い基幹電源」と位置づけ、加盟国のエネルギーアクセス拡大とエネルギー安全保障の強化を後押しする。翌25日には、国際原子力機関(IAEA)とアジア・太平洋地域での原子力の平和的、安全かつ持続可能な利用促進に向けた協力覚書(MOU)を締結した。地域開発銀行がIAEAとMOUを交わすのは初めて。ADBの神田眞人総裁は、「ADBの改定されたエネルギー政策では、原子力発電をベースロード発電用の化石燃料に代わるものとして認めている。今回のMOU締結により、原子力発電を選択する開発途上の加盟国が、強固な保障措置、強力なガバナンス、および持続可能性に対する明確なコミットメントをもって原子力発電を選択することが保証される」とその意義を強調。原子力への支援は厳格な評価、安全・保安、環境・社会面での最高基準の遵守を前提としながら、急増する地域のエネルギー需要に対応するため、各国の取り組みを支援する考えを示した。両機関は今後、小型モジュール炉(SMR)の導入可能性を含めた原子力発電を模索する国々を支援し、原子力のライフサイクル全体にわたる知識基盤と技術能力の構築に向けて協力する。IAEAはまた、安全、セキュリティ、保障措置およびステークホルダーの関与に係る指針の提供などの支援を行う。さらに、ADBとIAEAとの協力は、エネルギー分野のみならず、海洋環境の保全や、深刻化する地域のマイクロプラスチック問題への対処などにも共同で取組むとしている。IAEAのR. グロッシー事務局長は、「ADBの融資能力とIAEAの技術的リーダーシップは強力な組み合わせだ」と述べ、地域全体の国々の増大するエネルギー需要に対応する協力分野を特定するために迅速に行動する意欲を示した。ADBは1966年設立の国際開発金融機関で、69の加盟国・地域(うち50はアジア太平洋地域)が参加。インフラ整備、電力・交通などの基盤開発、環境対策への融資を通じ、アジア太平洋地域の経済発展を支援している。

- 28 Nov 2025

- NEWS

-

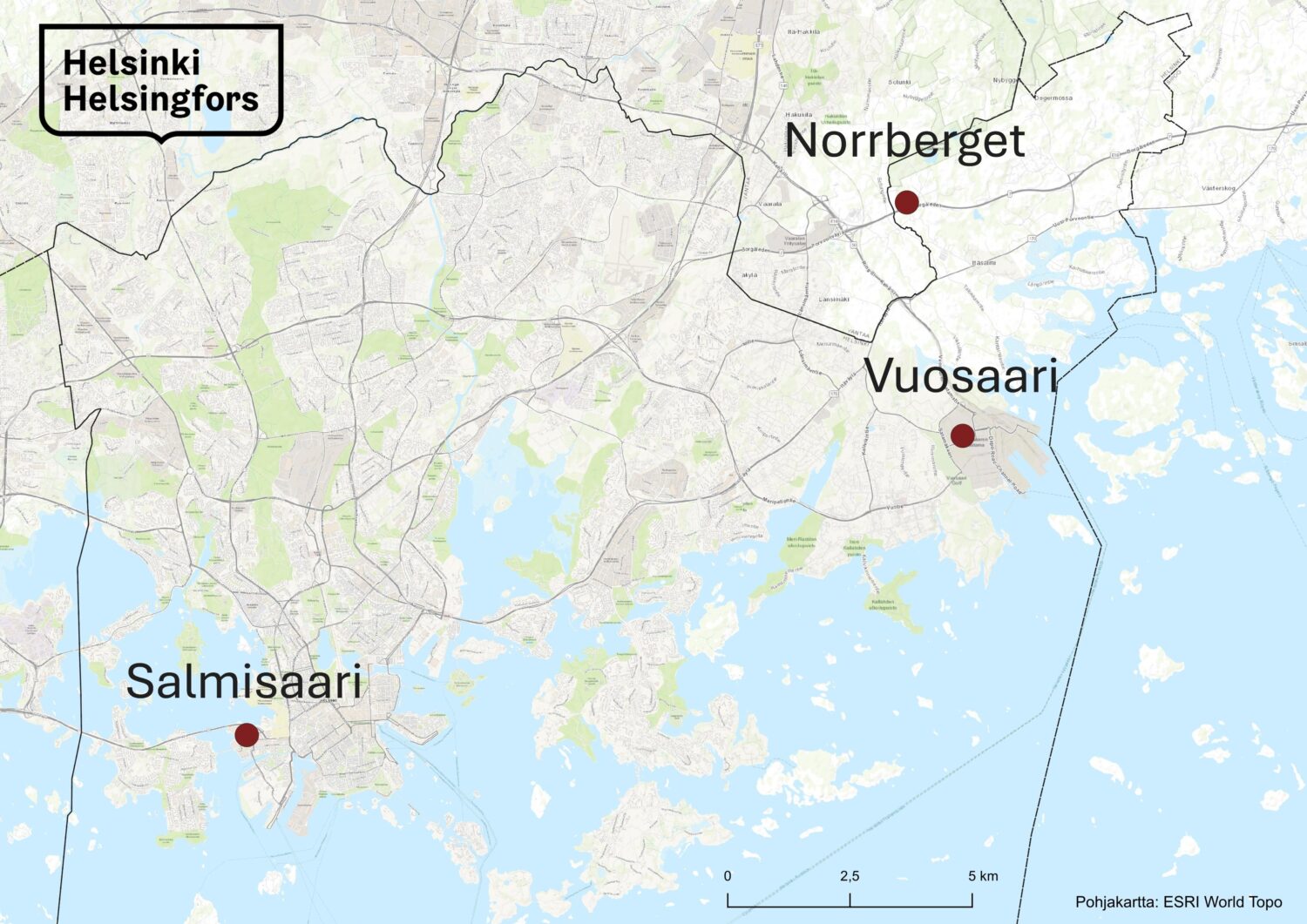

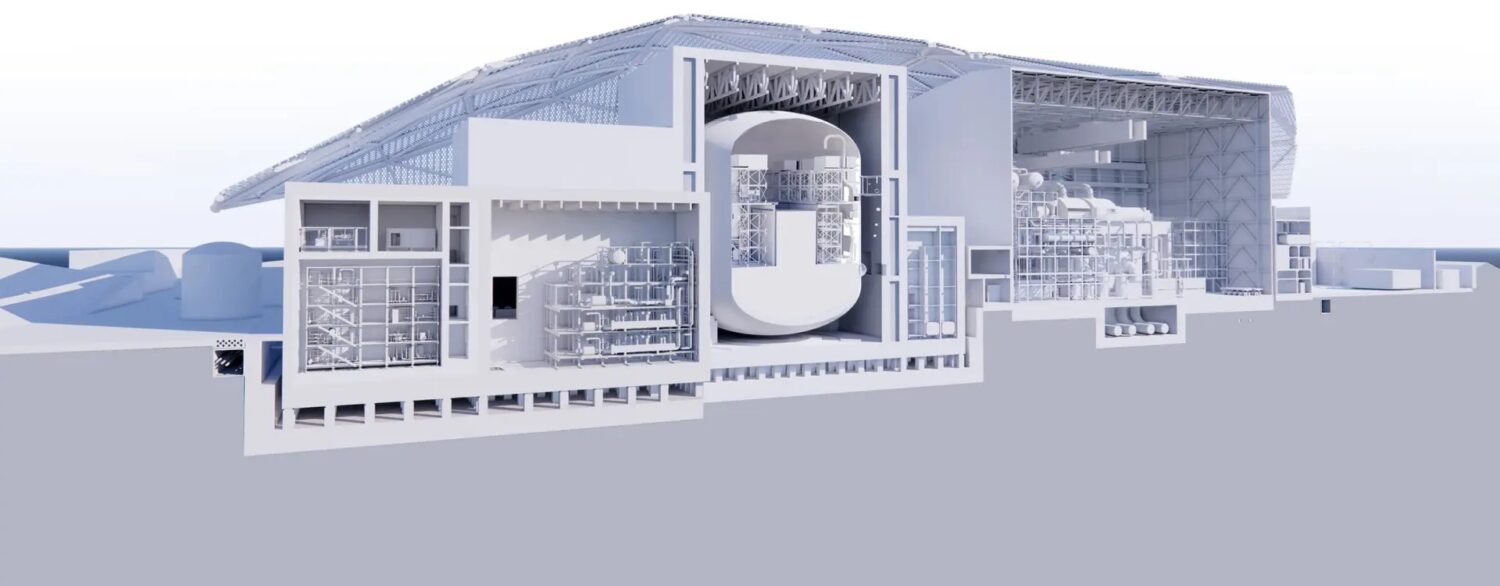

フィンランドのSMR導入計画 ヘルシンキ市内3か所を選定

フィンランドのヘルシンキ市が保有するエネルギー企業ヘレン(Helen)社は11月6日、小型モジュール炉(SMR)の建設候補地として市内3か所を正式に選定し、詳細調査を開始した。同社では昨年からSMR導入プログラムを立ち上げ、建設可能性の検討を進めていた。■選定された3地点・サルミサーリ(Salmisaari):ヘルシンキ中心部に近い埋め立て地で、かつて石炭火力発電所が立地していた地区。・ヴオサーリ(Vuosaari):市東部の半島に位置し、ヘレン社が運営する天然ガス火力による熱電併給プラントが稼働中。・ノールベルゲット(Norrberget, Östersundom):既存のエネルギー施設がない郊外区で、用途転換や土地利用の柔軟性があるとされる。これら3地点は、環境・経済性・安全性などを含む多面的な評価に基づき、地域暖房網との接続性やエネルギー供給拠点としての適性が確認されたという。ヘレン社は2030年までに地域暖房における化石燃料利用を停止する方針を掲げており、サルミサーリ石炭火力発電所を2025年4月1日付で閉鎖。これにより、市内の石炭火力発電所は全廃された。同社は、天候に左右されず二酸化炭素を排出しない安定電源を確保するため、熱単独型および熱電併給型の複数のSMRオプションについて導入可能性を検討している。今後は環境影響評価(EIA)手続きと市による土地利用計画策定が開始される。いずれの段階でも、市民は意見提出などを通じて参加できる。ヘルシンキ市とヘレン社は11月20日に公開討論会を開催し、12月7日まで意見募集も受け付ける。正式な建設サイトの決定は、EIAの結果や各種調査を踏まえ、数年内に行われる見通し。

- 28 Nov 2025

- NEWS

-

スウェーデン ウラン採掘を解禁へ

スウェーデン議会は11月5日、ウラン採掘を再び可能とする政府提案を賛成多数で承認した。2018年から続いていた探査・採掘禁止を撤廃し、2026年1月1日に施行される。同国は2035年までに大型原子炉2基、2045年までに小型モジュール炉(SMR)を含む10基相当の新増設を進める方針を示しており、エネルギー安全保障や脱炭素に向けて、原子力推進を着実に進めている。ウラン採掘の禁止は、放射性廃棄物管理や環境負荷などへの懸念から、2018年の環境法改正で導入されたもの。しかし近年、ネットゼロ目標達成や原子力拡大の必要性が高まる中、政府は資源政策の見直しにも踏み切った。今回の改正では、ウランが社会的有用性の高い「コンセッション鉱物」に分類され、許認可手続きが鉄鉱石や銅など他の鉱物と同じ枠組みに統一される。少量のウランを扱う事業では自治体の拒否権が廃止され、許可申請も不要となる。今回の決定により、外国企業による投資機会も拡大する見通しだ。豪州のオーラ・エナジー(Aura Energy)社はスウェーデン北部にあるヘガーン鉱床を100%保有しており、ウラン抽出が可能になることで資源開発価値が高まるとして歓迎のコメントを発表。同社エグゼクティブ・チェアマンのP. ミッチェル氏は「スウェーデンには欧州で確認されているウラン資源の約27%があるとされ、商業的ポテンシャルは極めて大きい。世界的に原子力の役割が再評価される中、ウランを廃棄物ではなく、資源として有効活用することは合理的だ」と述べた。

- 21 Nov 2025

- NEWS

-

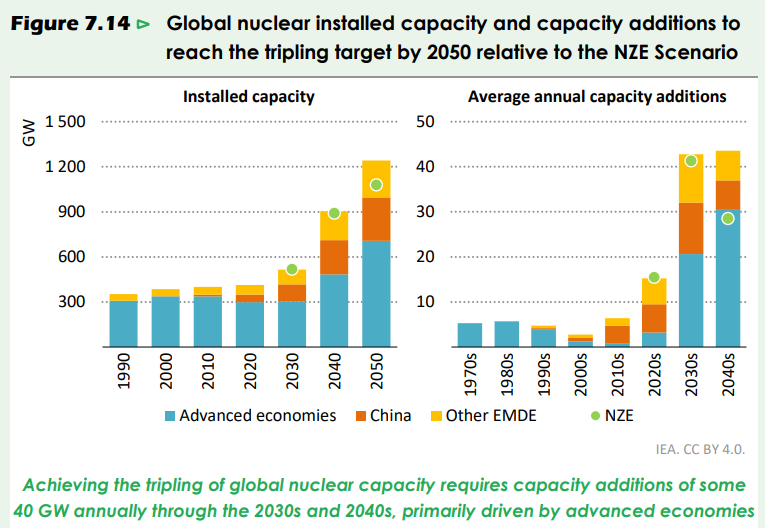

原子力発電の復活が鮮明に WEO2025

国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、最新の年次報告書「World Energy Outlook(WEO)2025」を公表した。化石燃料の供給不安に加えて、重要鉱物や電力インフラの脆弱性など、エネルギー分野全体でリスクが高まるなか、IEAは各国政府に対し、エネルギー供給の多様化と国際協力の強化を求めている。IEAによると、今後のエネルギー需要の中心はインド、東南アジア、中東、アフリカ、中南米へと移行する見通しだ。これらの地域は、過去10年以上にわたり世界の石油やガス、電力需要増をけん引した中国に代わり、「エネルギー市場の新たな中心地」になりつつある。今回の報告書では、2050年までの世界のエネルギーミックスを以下の3種類((2035年の電力ユニバーサルアクセス、2040年のクリーンクッキングアクセス達成を前提とした「Accelerating Clean Cooking and Electricity Services Scenario (ACCESS)」もある。))のシナリオで分析した。「現行政策シナリオ」(Current Policies Scenario, CPS):すでに実施中の政策や規制のみを反映。新技術導入には慎重な前提。「公表政策シナリオ」(Stated Policies Scenario, STEPS): 政府の公表済み戦略等を含むが、意欲的目標の完全達成は前提としない。「2050年実質ゼロ排出量シナリオ」(Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZEシナリオ):2050年ネットゼロ前提。報告書は、電力が現代経済の中核であり、すべてのシナリオで総エネルギー需要を上回るペースで増加すると指摘。電力供給や電化関連の投資は、世界のエネルギー投資の約半分(約1.6兆ドル)を占めているとした。現在、電力は世界の最終エネルギー消費の約20%にとどまる一方、世界経済の4割超を占める部門で主要なエネルギー源になっているとも指摘。F. ビロル事務局長は「世界はすでに “電力の時代” に入った」と述べ、データセンターやAIの急速な普及が先進国の電力需要を押し上げているとの見方を示した。2025年のデータセンター投資額は5,800億ドルに達し、石油供給への投資(5,400億ドル)を上回る見通しだ。一方、電力システム整備は追いついておらず、送電網や蓄電など柔軟性確保が最大の課題となっている。発電分野への投資が2015年以降で約70%増の年間1兆ドルに達する一方、送電網への年間投資は4,000億ドルにとどまる。発電分野では、全シナリオで太陽光を中心とした再生可能エネルギーが最速で成長するものの、原子力発電も復活の兆しを見せている、2035年には、世界の原子力発電設備容量が少なくとも2024年比3割増の5億6,300万kWに拡大。2050年には、CPSで7億2,800万kW、STEPSで7億8,400万kW、NZEシナリオでは10億7,900万kWに増加すると予測した。原子力の発電シェアは、いずれのシナリオも約10%程度となる見込み。気候目標では、すべてのシナリオで世界の平均気温が1.5℃を超過する可能性を示している。気温上昇は、電力インフラへの影響など新たな脆弱性をもたらし得るが、NZEシナリオでは長期的に1.5℃未満へ戻す余地が残るとした。原子力回帰へ――投資拡大とSMRなど新技術の台頭IEAは今回、全シナリオの共通項として「原子力発電の復活」を強調した。従来型の大型炉に加え、小型モジュール炉(SMR)など新技術への投資が拡大し、2025年の原子力発電電力量は過去最高を記録する見通し。現在、40か国以上が原子力を自国のエネルギー戦略に盛り込んでいる。報告書によると、世界で建設中の原子力発電設備容量は7,000万kW超と、過去30年間で最大級の規模となっている。特にSMRを中心としたイノベーションが追い風となっており、IT企業がデータセンター向け電源として3,000万kW規模のSMR計画に合意・関心を示している。一方で、米欧の一部大型プロジェクトでは工期遅延やコスト超過、放射性廃棄物処分への懸念など課題も残る。しかし、CO₂排出増や安全保障リスクを背景に、原子力回帰の機運はむしろ強まっていると指摘した。地域別では、中国が世界の建設中原子力発電設備容量の約半分を占め、2030年頃には世界最大の原子力発電国となる見通し。米国も政策支援やIT企業のSMR需要を背景に、2035年までに原子力発電設備容量が増加に転じるとみられる。欧州でも、フランス、ポーランド、チェコ、ハンガリー、スウェーデンなどが新増設や建設再開に向けた政策や投資確保を進めている。報告書はまた、建設や燃料製造、濃縮サービスなどが特定のプレーヤーに集中しがちな原子力産業において、サプライチェーンの多様化が不可欠と強調。持続的に拡大していくためには、イノベーションに加え、コスト管理や将来の収益見通しの透明性確保が不可欠と指摘している。また、燃料供給の多様化に向けた取組みが、米欧や中国で進みつつあるとした。さらにIEAは、2023年のCOP28で誓約された「2050年原子力3倍化」が実現した場合、世界の原子力発電設備容量は2020年の4億1,300万kWから2050年には12億4,000万kWへ拡大し、NZEシナリオの見通しを1億6,000万kW上回ると分析。達成には、2030年代~2040年代に年間4,000万kWの大規模な導入ペースが不可欠で、投資額も現在の700億ドル超から2035年頃に2,100億ドルへ急増すると試算した。強靭なサプライチェーンや高レベルな労働力、長期的な政策支援が不可欠とも指摘している。IEAは、米国がこうした世界的な動きで中心的な役割を果たす可能性にも言及。2025年5月の大統領令は、米原子力規制委員会(NRC)の改革を通じて国内原子力産業の再活性化をめざし、2050年までに3億kWを米国内で新設する方針だ。さらに、欧州連合(EU)、中東、アフリカ、東アジア、北米、中米でも、脱炭素化戦略の一環として原子力への関心が再燃している。

- 19 Nov 2025

- NEWS

-

南ア クバーグ2号機も60年運転へ

南アフリカ国家原子力規制委員会(NNR)は11月6日、クバーグ原子力発電所2号機(PWR, 97万kWe)の運転期間を20年延長し、2045年11月9日までの運転を認可したと発表した。2号機は当初40年の運転期間を設定していたが、今回の延長により合計60年となる。昨年には1号機も2044年7月までの延長が認可されており、これに続く措置。両機の運転継続により、今後20年間にわたり約186万kWeのベースロード電源が確保される。NNRは今回の認可にあたり、安全評価や技術審査、設備更新の進捗状況を総合的に確認した。2025年9月末から10月初旬にかけて計3回の公開ヒアリングを開催し、地域住民の意見を含め幅広い観点を審査に反映した。2号機は延長に向けて蒸気発生器3基の交換や燃料交換などを実施して2024年末に送電網へ再接続されている。長期運転(LTO)を申請した国営電力会社エスコムの最高原子力責任者V.ントゥリ氏は、「延長は高度なスキルを持つ従業員と国内サプライチェーンの支えによる成果だ」と述べた。クバーグ発電所は1号機(運転開始1984年)、2号機(運転開始1985年)の総出力約194万kWeを有する南アフリカ唯一の原子力発電所。同国は総発電電力量に占める石炭火力シェアが約80%と高い上、慢性的な電力不足や計画停電が続く中、既存原子力の活用は重要政策となっている。南アフリカ政府は10月19日に公表した統合資源計画(IRP)2025で、原子力を「低炭素で費用対効果が高く、信頼性の高いベースロード電源」と評価し、2039年までに520万kWeの原子力導入を目指す方針を示した。今回の2号機延長はIRP2025の新規導入枠には含まれないが、既存原子力の安全な継続運転を確実にする措置であり、新規原子力と両立する電源構成の基盤を形成する。政府は小型モジュール炉(SMR)導入の可能性も検討しており、原子力を中長期のエネルギー戦略の柱とする姿勢を明確にしている。

- 18 Nov 2025

- NEWS

-

米2州で新規建設に向けた動き

米ニューヨーク州営のニューヨーク電力公社(NYPA)は10月30日、同州で少なくとも合計100万kWe規模の先進炉導入に向け、2件の情報提供要請(RFI)を開始した。今年6月、同州のK. ホークル知事(民主党)が、州北部での次世代原子力発電所建設の検討開始をNYPAに指示したことを受けた措置。NYPAは、系統の信頼性を確保、電力コストを抑制し、エネルギーの自立性とサプライチェーンを強化といった州のエネルギー政策を支える方針であり、再生可能エネルギーを補完する、排出量ゼロの安定した電力供給を目指している。ニューヨーク州では現在、米大手電力会社コンステレーション社が3サイト・計4基の原子炉を運転している。RFIのうち1件は、NYPAの先進原子力プロジェクトの誘致に関心のあるニューヨーク州北部のコミュニティを対象とし、もう1件は、原子力プロジェクトの開発、建設、運転またはサービス提供の経験を持つ開発事業者を対象としている。両RFIの提案提出期限は2025年12月11日。NYPAはホークル知事の指示を受け、直ちに人材育成について労働団体を含む幅広い利害関係者や、誘致に関心のあるコミュニティリーダーや選出議員と意見交換を行うなど、事前実現可能性調査を開始。NYPAのJ. ドリスコルCEOは、「この先進原子力プロジェクトの成功は、地域社会、政府機関、民間部門の協力にかかっている。今回のRFIを通じ、ニューヨーク州北部の開発業者やコミュニティから情報を収集し、サイト選定とパートナーシップの形成を目指す。州の経済を支え、雇用創出を促進し、クリーンエネルギーへの移行を後押しする豊富な電力供給を実現していく」と意欲を示した。NYPAは、州北部で立地可能性のあるサイトをその規模や水源、外的危険性や、地元からの支持の観点から特定し、技術的な推奨事項、立地に関する考慮事項、コストとスケジュールの前提条件、所有構造、パートナーシップモデルなど、実行可能なプロジェクトの概念の検討を進め、2033年までに建設開始を目指している。イリノイ州では大型炉建設を解禁一方、イリノイ州議会は10月30日、「クリーンで信頼性の高い送電網の手頃な価格法(Clean and Reliable Grid Affordability Act)」を可決した。同法は、大型炉建設の解禁を盛り込んでおり、J. プリツカー知事(民主党)の署名により2026年1月1日より施行される。同州では1987年以降、高レベル放射性廃棄物の恒久的な処分方法が確立されていないことを理由に、原子力発電所の建設が一時的に禁止されていた。2023年12月、小型モジュール炉(SMR)の建設を認める州法が制定されたが、プリツカー知事は同年8月、「先進炉」を広く定義する同様の法案に対し、この定義がコストのかかる大型炉の建設を許すものだとして、拒否権を行使していた。しかし、AIや量子コンピューティングの発展に伴い、全米で進む廃炉発電所の運転再開や新規建設の動きを受け、今回のモラトリアム解除に踏み切った。電力料金の値下げや、テクノロジー企業の誘致につながると期待されている。2024年時点で、イリノイ州では6サイト・計11基の原子炉が運転しており、すべてコンステレーション社によるもの。その発電量は、州の総発電量の53%を占め、他のどの州よりも多くの電力を原子力発電で賄い、全米の原子力発電量の8分の1に相当する。州内のバイロン、ドレスデン両原子力発電所は2021年に閉鎖予定であったが、州議会は同年、2040年までにクリーンエネルギー比率50%、2050年までに100%への移行を義務付ける法律を可決。カーボンクレジット計画を通じて州が原子力発電所を支援することとなり、これを受け、両発電所の運転が継続されることとなった。今年6月にはイリノイ州でコンステレーション社が運転するクリントン原子力発電所(クリントン・クリーン・エネルギー・センター)からの電力をIT大手のMeta社に20年間にわたり供給する契約を締結し、同発電所は継続的な運転を確保している。

- 17 Nov 2025

- NEWS

-

Natrium炉 英GDA審査入り テラパワーの国際展開が進展

米先進炉開発ベンチャーのテラパワー社は10月28日、自社が開発するナトリウム冷却高速炉「Natrium」およびエネルギー貯蔵システムについて、英国の安全・環境基準への適合性を確認する包括的設計審査(GDA)に正式申請したと発表した。国際市場での展開を見据えた最初の規制上のステップとなる。GDAは、英国で初めて導入される炉型に対して実施される設計認証審査。立地選定後の建設許可申請とは独立して、規制プロセスの早期段階で行われる。テラパワー社のC. レベスクCEOは「今回の申請は先進炉を英国にもたらす上で大きな一歩だ」と述べ、英政府と協力して審査を進める姿勢を示した。同社は米国でも初号機の建設準備と規制プロセスを進めている。2024年3月にはワイオミング州ケンメラーでの建設許可申請(CPA)を提出し、6月には本体工事に先行して非原子力部分を施工できる例外措置が米原子力規制委員会(NRC)により認められた。現在、基礎工事など非原子力部分の建設が進行中。さらに10月22日には、計画・開発中の「ケンメラー1号機」について、NRCの環境影響評価書(EIS)が完了したと発表した。商業用先進炉でEISが完了するのは初めてで、CPAに関しては年内に最終安全評価書(FSER)が示される見通しだ。テラパワー社は米国での規制審査で蓄積した知見や評価結果を、英国でのGDA審査にも反映させる考えだ。今年9月には米エンジニアリング大手KBR社とともに英国国内のサイト候補地の調査を開始しており、GDA申請と同時に、英国での導入を見据え、立地点候補の調査やパートナー選定、事業スキームの検討など具体的な選出準備を進めている。Natriumは、出力34.5万kWeのナトリウム冷却高速炉で、熔融塩を用いたエネルギー貯蔵システムを備える。貯蔵機能を活用することで、出力を50万kWeまで引き上げ、5時間半以上維持できる点が特徴で、再生可能エネルギーとの統合を容易にする。英国でのGDA申請と米国での建設・審査プロセスが同時進行で進むことで、商用化に向けた同社の取り組みは、米英両国で着実に前進している。

- 17 Nov 2025

- NEWS

-

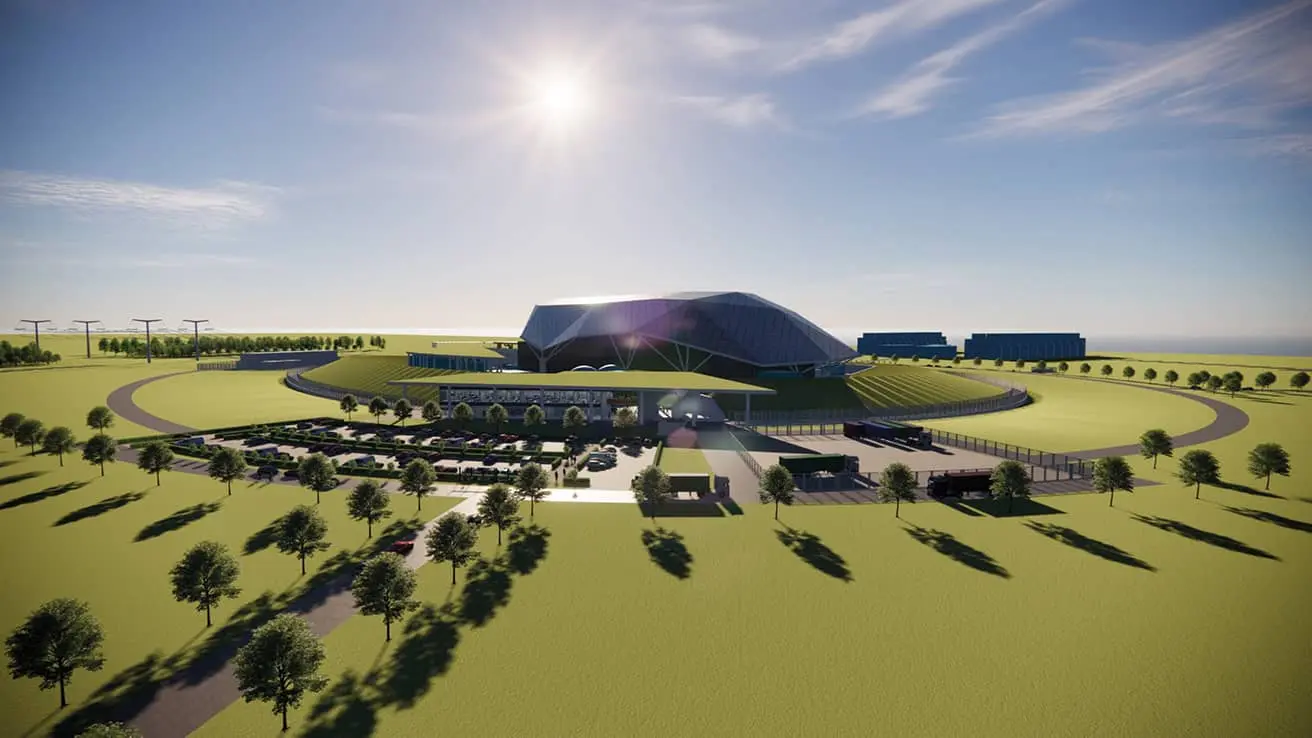

【続報】英政府 ウィルヴァを英国初のSMR建設地に正式決定

英国で原子力発電所の新設計画を牽引する政府機関「Great British Energy – Nuclear(GBE-N)」は11月13日、北ウェールズのアングルシー島ウィルヴァを英国初の小型モジュール炉(SMR)の建設地として正式に選定したと発表した。本件は12日付の本紙既報(FT報道)を裏付けるもので、英国の次世代原子力政策が実行段階へ移行する大きな節目となる。GBE-Nによれば、同プロジェクトは出力最大150万kWeの原子力発電所を送電網に接続し、ネットゼロ目標およびエネルギー安全保障の強化を狙う。建設ピーク時には約3,000人の雇用創出が見込まれ、政府はSMRプログラムに25億ポンド(約4,700億円)を投じて民間投資と国内サプライチェーンの強化を図るとしている。GBE-NのS.ボウエン会長は声明で、「英国にとって歴史的な瞬間であり、原子力分野で世界をリードするという英国の潜在力を具現化する、もう一つの大きな一歩である」と述べ、ウィルヴァを中心とした“フリート(fleet)型”開発への移行が本格化すると強調した。同日、ロールス・ロイスSMR社もウィルヴァに自社設計SMR(PWR、47万kWe)×3基を建設する計画を正式に発表した。同社のC.チョラトンCEOは、「英国初のSMRフリート計画として、ウィルヴァに3基を建設できることは光栄である。今回の決定は、ウィルヴァにおける100年規模のクリーンエネルギー、技術革新、地域連携の始まりだ」と述べ、長期的な地域投資への強い意欲を示した。同氏は、SMRはモジュール化が進み工場生産方式が確立していることから、現地工事の負荷を最小化し、地域への影響を抑えた導入が可能になると説明した。ウィルヴァ・プロジェクトでは、関連産業を含め英国全体で年間平均約8,000人規模の高レベルの雇用を支える見込みとしている。このフリート構想は海外展開も見据えており、最初の輸出先としてチェコ(Czechia)が挙げられている。エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)のE. ミリバンド大臣は、「この歴史的投資は、英国がいまなお息の長い大規模プロジェクトを実行する力を持つことを証明した。北ウェールズの若者に新たな機会が生まれ、英国全体の家庭にクリーンな電力を供給することになる」と述べるとともに、SMRを英全土に展開する政府方針を改めて示した。ウィルヴァはマグノックス炉を採用した旧原子力発電所の閉鎖(2015年)以降、日立製作所によるリプレース計画が2019年に中止され、以降長らく停滞していた。今回の正式決定により、同地域は再び英国の原子力拠点として再生する見通しが開けた。英国では大型炉建設プロジェクトとしてヒンクリーポイントC(EPR-1750、172万kWe×2基)の建設が進み、サイズウェルC(EPR-1750、172万kWe×2基)の資金手当てのメドがつきつつある中、SMRはフリート展開を前提にした次世代戦略の要として位置づけられている。英国政府およびGBE-Nは今後、地域コミュニティとの対話を継続し、透明性の確保と社会的受容性の向上に努めるとしている。今回の正式決定は、英国がSMR導入を軸に“新たな原子力フリート時代”へ踏み出した象徴的な動きといえる。金融・政策面での評価については、本紙既報にてハントン・アンドリュース・カース法律事務所のG.ボロバス氏のコメントを紹介している。Great British Energy – Nuclear(GBE-N)は、英国「エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)」のアームズ・レングス機関((政府方針の下で業務を行うが、専門的判断について一定の独立性を持つ公的実行機関のこと))であり、2023年に設立した「Great British Nuclear(GBN)」が前身。DESNZの後援を受け、英国の次世代原子力政策を実務面で支える中核組織となっている。

- 14 Nov 2025

- NEWS

-

カナダ2州がSMR導入でMOU

カナダのオンタリオ州とノバスコシア州は10月23日、小型モジュール炉(SMR)の導入に向けた覚書(MOU)を締結した。クリーンエネルギー移行を進めるノバスコシア州が、原子力先進州であるオンタリオ州の技術・制度運用のノウハウを活用し、SMR導入の可能性を具体的に検討する体制を整える。今回のMOUでは、SMR技術、サプライチェーン、規制制度、廃棄物管理といった幅広い分野で両州が協力を深めることを規定。また、カナダ政府に対し、SMR開発・導入に必要な手続きの迅速化を働きかけることも盛り込まれている。実務面では、両州のエネルギー担当省が協議を進め、進捗を年次で共有する体制も構築する。ノバスコシア州は2023年、カナダ政府および隣接するニューブランズウィック州と共同で、2030年までに石炭火力発電所を段階的に廃止し、クリーンで安価な電源に移行する方針を発表した。風力や太陽光など再生可能エネルギーの拡大を進める一方で、安定供給を確保するためのバックアップ電源の確立が課題となっており、SMRの導入も検討項目として位置づけている。2024年には「エネルギー改革法(Energy Reform Act)」を制定し、州営電力会社が将来的に原子力発電所を所有・運転できるよう法的制約を撤廃した。同法に基づき、送電網を担う独立系統運用機関(IESO)の設立が進められており、2025年末の発足を予定している。一方、オンタリオ州はこれまで同国内の原子力運転実績と規制対応の中心を担ってきた原子力先進州。現在はG7諸国で初となる商業用SMRの建設計画「ダーリントン新原子力プロジェクト(DNNP)」も進行中で、SMR建設をリードする存在でもある。また、このプロジェクトにはカナダ政府や州系基金が総額30億カナダドル(約3,300億円)を出資する。オンタリオ州との協力枠組みには、すでにニューブランズウィック州、サスカチュワン州、アルバータ州も同様に署名している。参加する州が広がったことで、SMR導入をめぐる連携の枠組みが全国的に広がりを見せている。カナダ政府は既に複数の州でSMR開発を支援しており、次世代原子力の活用を軸としたクリーンエネルギー移行が、今後さらに加速するか注目される。

- 13 Nov 2025

- NEWS

-

東洋炭素グループ 米Xエナジーから高温ガス炉向けの構造材を受注

東洋炭素株式会社は11月7日、同社の子会社であるTOYO TANSO USA, INC.(TTU)が、米国のX-energy社(以下:Xエナジー社)から高温ガス炉用黒鉛製品(黒鉛製炉心構造材など)を受注したと発表した。今回受注したのは、Xエナジー社が開発を進める小型モジュール炉(SMR)の高温ガス炉「Xe-100」(8.0万kWe)向けの製品で、炉心構造材として同社の等方性黒鉛材「IG-110」が用いられる。納品は2028年を予定しており、現在は部品試作・材料認定等を行っている。来年中には最終設計を決定した上で、製造および加工を開始するという。売上高は約50~60億円規模と見込んでいる。「IG-110」がXe-100の炉心構造材等に採用された背景として同社は、優れた熱的・機械的特性と耐中性子照射特性等を備えた信頼性や、日本や中国、フランスの高温ガス炉の試験炉・実証炉・商業炉において採用実績を有していることなどを挙げた。高温ガス炉は、黒鉛を中性子減速材に、ヘリウムガスを冷却材に使用する次世代型の原子炉で、約950℃の高温熱を得られることが特長だ。発電のみならず、水素製造や化学プラントなど幅広い分野への応用が期待されている。高温環境・高線量下で使用されるため、炉心構造材には極めて高い耐熱性と放射線耐性が求められるが、同社の「IG-110」は、長期間にわたり安定した物性を維持し、優れた耐熱衝撃性や高純度・高強度を備える。国内外の公的機関と共同で実施した照射試験データにより、その信頼性が科学的に裏付けられている点も大きな強みだという。今年2月に策定された第7次エネルギー基本計画では、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示され、世界的にも次世代革新炉の開発・導入が加速する中で、日本製の黒鉛材料が国際的な次世代炉プロジェクトに採用されたことは、原子力サプライチェーンにおける日本企業の存在感の高まりに繋がっている。Xe-100をめぐっては、米化学大手のダウ・ケミカル社が、テキサス州シードリフト・サイトで、熱電併給を目的にXe-100の4基の導入を計画中。同社は今年3月、建設許可申請(CPA)を米原子力規制委員会(NRC)に提出し、5月に受理された。2026年に建設を開始し、2030年までの完成をめざしている。そのほか、Amazonが出資するワシントン州で計画中の「カスケード先進エネルギー施設(Cascade)」でも、最大計12基のXe-100を導入する計画が進められており、2030年末までの建設開始、2030年代の運転開始を想定している。さらに、Xe-100の展開加速に向けて、韓国の斗山エナビリティ(Doosan Enerbility)および韓国水力原子力(KHNP)が協力し、米国内でのXe-100の展開を支援している。

- 12 Nov 2025

- NEWS

-

FT報道:英政府がウィルヴァをSMR建設サイトに選定へ

英フィナンシャル・タイムズ紙は11月11日、英国政府が北ウェールズのアングルシー島ウィルヴァを、国内初となる小型モジュール炉(SMR)の建設候補地として選定する見通しだと報じた。報道によれば、政府はロールス・ロイス社製SMR×3基の建設を承認し、グロスターシャー州オールドベリーではなくウィルヴァを優先する方針だという。ただし、英政府は現時点でこの報道内容を否定しており、正式発表は行っていない。英国では労働党政権が、老朽化した大型炉に代わる電源としてSMR導入を推進しており、3年間で25億ポンド(約4,700億円)規模の開発支援を掲げている。政府は、FTSE100(ロンドン主要株価指数)に上場するロールス・ロイス社のSMRを中心に、「世界をリードするSMR開発国」を目指している。同SMRは電気出力が47万kWの加圧水型炉で、他のSMRより規模が大きいのが特徴。ウィルヴァでの建設が実現すれば、ピーク時には約3,000人の雇用を創出する見込みとされる。旧ウィルヴァ原子力発電所は2015年に閉鎖され、その後、日立製作所による後継プラント計画が2019年に中止となっていた。今回の動きは、同地で停滞していた原子力新設プロジェクトが再び動き出す可能性を示すものとなる。国際的な原子力法務の専門家であるハントン・アンドリュース・カース法律事務所のジョージ・ボロバス氏は、本件について次のようにコメントしている。「ヒンクリーポイントC(HPC)の建設が進み、サイズウェルC(SZC)プロジェクトの金融契約が締結された流れを受け、今回の報道は、英国の原子力新設プログラムにおけるもう一つの重要な節目を示すものとなる。英国は“初号機(FOAK)”となるSMRプロジェクトの開発に着手することになり、これは将来の英国および他国の新設計画におけるレファレンスプラント(参照モデル)となる可能性が高い。 HPCとSZCが、それぞれ差金決済(CfD)と規制資産ベース(RAB)の資金スキームを採用したように、SMRプロジェクトも官民パートナーシップ(PPP)型の枠組みを採用し、民間と政府が開発・資金調達・リスクを分担する形になるだろう。 こうした英国発の資金スキームは、各国が自国の原子力新設戦略を構築していく中で、日本を含む他国にも展開・応用される可能性が高い」地域の反応として、FT紙によると、プライド・カムリ党のリーノス・メディ議員が「高レベルな雇用と地域のサプライチェーンを確保し、環境・文化・ウェールズ語((ウェールズ全域で若者の流出が顕著であり、文化だけでなくウェールズ語の存続も危ぶまれている))を尊重する形で進められることを期待する」とコメントしたという。英政府はコメントを控えているが、正式発表は今週中にも行われる見通し。今回のウィルヴァ選定は、英国の原子力産業復興における次の段階を象徴する動きとして注目されている。

- 12 Nov 2025

- NEWS

-

ウズベキスタン イタリアと原子力分野での協力具体化へ

ウズベキスタン原子力庁(ウザトム=Uzatom)のA. アフメドハジャエフ長官率いる代表団は10月20日、イタリアのジェノバで、同国のアンサルド・エネルギア(Ansaldo Energia)社およびその原子力専門の子会社であるアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare)社と会談し、原子力分野での協力具体化に向けた協議を行った。協議では、ウズベキスタン初となる原子力発電所建設プロジェクトに関し、アンサルド・グループを技術コンサルタントとして起用し、同国の気候条件(高温・乾燥・砂塵など)に適応した補助システムの技術統合を進める可能性について検討した。また、放射性廃棄物処理の分野では、アンサルド・ヌクレアーレ社が独自開発した使用済み燃料管理システムの導入についても詳細な意見交換が行われた。さらにアンサルド・グループが関心を寄せるウズベキスタンの法規制基盤整備やライセンス取得支援、原子力分野における技術改良と人材育成を目的とした共同研究開発の実施についても協議された。アンサルド・グループは、蒸気タービンやガスタービンなどのエネルギー機器の設計・製造・供給を手掛ける、欧州有数のエネルギー企業であり、安全システム構築やソフトウェア開発、原子力発電所向け主要・補助設備の供給に豊富な実績を有する。中国、ベルギー、スロベニア、ハンガリー、ウクライナなどの原子力発電所向け評価・技術保守にも参画してきた。両者は今年5月、ウズベキスタンのS. ミルジヨーエフ大統領とイタリアのJ. メローニ首相立ち会いの下、先進的な原子力技術と小型モジュール炉(SMR)の開発に関する協力覚書(MOU)を締結。次世代原子力発電所の設計と建設、放射性廃棄物管理、専門家育成などの分野で戦略的に協力していく方針を確認していた。ウザトムは現在、ウズベキスタン東部のジザク州でロシア舶用炉を陸上用に改良したSMRの「RITM-200N」(PWR、5.5万kWe)×2基の建設を進めているほか、ロシア製大型炉VVER-1000×2基の建設も計画している。10月にはSMR初号機の原子炉建屋の基礎掘削工事が開始されており、同国における原子力開発は着実に次の段階へと進んでいる。

- 10 Nov 2025

- NEWS

-

シンガポール 原子力導入の再検討へ

シンガポール通商産業省(MTI)は10月27日、報告書「シンガポールの原子力評価能力の構築(Developing Singapore’s Nuclear Energy Assessment Capability)」を発表した。報告書はMTI、持続可能性・環境省(MSE)、エネルギー市場庁(EMA)、国家環境庁(NEA)の4機関が共同で作成。原子力導入の可能性を科学的・客観的に評価するための手順と視点を体系化している。同国は再生可能エネルギー資源に乏しく、総発電電力量の約95%を天然ガスに依存している。太陽光発電の導入を進めても10%程度にとどまる見通しで、水素、地熱、先進原子力の3つを将来有望な低炭素エネルギー源として位置づけている。同国は2012年にも原子力発電の実現可能性を調査したが、国土が狭く人口密度が高いことを理由に、導入が見送られた経緯がある。その後小型モジュール炉(SMR)など安全性と柔軟性を高めた次世代技術が進展したことから、政府は検討を再開。報告書では、原子力が同国のエネルギー政策の三本柱である「エネルギー安全保障・経済性・環境の持続可能性(エネルギートリレンマ)」に対応し得ると評価している。同日開幕したシンガポール国際エネルギー週間(SIEW)の開会スピーチでタン・シー・レン大臣(人材大臣兼 通産省エネルギー・科学技術担当大臣)は、「SMRなどの新技術を含む原子力エネルギーは、安全で信頼性が高く、コスト競争力のある選択肢になり得る」と述べた。さらに、米国やフランスとの協定締結、米アイダホ国立研究所や米バテル記念研究所との協定を例示し、ノウハウ共有と人材育成を通じた評価体制の整備を進める方針を示した。

- 10 Nov 2025

- NEWS

-

WNE2025 出展原子力産業団体が共同声明に署名

日本原子力産業協会(JAIF)は、2025年11月4~6日、フランスのパリで開催されたWNE2025(世界原子力展示会)に出展。同展示会の主催者である仏原子力産業協会(GIFEN)や、カナダ原子力協会(CNA)、韓国原子力産業協会(KAIF)、欧州原子力産業協会(Nucleareurope)、ブラジル原子力産業協会(ABDAN)などとともに、最終日の11月6日、第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)に向けて、各国の政治指導者や金融関係者に対し、エネルギーミックスにおいて重要な役割を果たす原子力へのより一層の支援を求める共同声明に署名した。声明では、気候変動対策における原子力の役割をあらためて強調するとともに、全人類が持続可能で安定したエネルギーにアクセスするためには、原子力を含むあらゆる低炭素技術への即時かつ協調的な投資が不可欠であると強調している。国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)により、原子力は気候目標達成に不可欠な低炭素電源の一つとされた。アラブ首長国連邦のドバイで開催されたCOP28の最終合意では、初めて原子力が「排出量削減のための重要なアプローチの1つ」として正式に明記され、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍とする目標が設定された。現在、31か国で約440基(総出力4.2億kWe)の原子炉が稼働中で、60基以上が建設中であり、約30の新興国が原子力開発を検討している。IAEAの最新予測では、2050年までに原子力発電容量が最大2.5倍に拡大する可能性があるとされ、この実現には、年間の新規導入を500~600万kWeから2,500万kWe以上に増加させる必要がある。そのうえで、原子力が、過去50年間で約700億トンのCO₂排出を削減した実績があり、2050年までにさらに900億トンの排出削減が可能であること、高いエネルギー密度により最小限の資源で大量の電力生産を可能にするほか、医療・水素・熱供給・宇宙分野など非電力用途も拡大し、地域の雇用・経済発展にも大きく寄与するなど、環境・社会的にも貢献すると指摘。特に、小型モジュール炉(SMR)や先進炉(AMR)、いわゆる第4世代炉の開発が、循環型エネルギー経済の構築と産業の脱炭素化を推進する技術革新の中心になると位置づけている。声明では、世界の指導者や金融界に対し、2050年までに原子力設備容量の3倍化目標の再確認のほか、既存炉の長期運転の政策支援と新規プロジェクトや研究開発を促進するグリーンファイナンス制度の整備を求めるなど、原子力の経済的・環境的利点を訴求し、気候目標の達成と安価でクリーンな電力の安定供給を両立させるため、原子力へのより一層の支援を訴えた。共同声明に署名した17原子力産業団体((署名17原子力産業団体: GIFEN(フランス)、 WNA、Nucleareurope、NIA(英国)、FinNuclear(フィンランド)、ABDAN(ブラジル)、BNF(ベルギー)、AIN(イタリア)、Nucleair Nederland(オランダ)、CNA(カナダ)、SNF(スイス)、JAIF(日本)、KAIF(韓国)、IGE OS(ポーランド)、CNEA(中国)、ROMATOM(ルーマニア)、Foro Nuclear(スペイン)))は、「原子力はクリーンで信頼性が高く、エネルギー安全保障と経済の安定を確保するための重要な資産。我々は、責任ある技術革新を通じて、気候変動や全人類のエネルギーアクセスなどの課題を克服し、人類の発展に貢献する」と力強くメッセージを発している。

- 07 Nov 2025

- NEWS

-

カナダ 2州で原子力新設を模索

脱炭素化を掲げるカナダにおいて、これまで原子力発電を導入していなかった2州で新設への動きが具体化しつつある。サスカチュワン州政府は10月20日、同州初となる「エネルギー安全保障戦略」を公表し、原子力を含む長期的な電源多様化方針を示した。一方、隣接するアルバータ州と米ウェスチングハウス(WE)社は10月21日、とAP1000(PWR, 125万kWe)の導入可能性を探る覚書(MOU)を締結。サスカチュワン州政府の新戦略は、エネルギー安全保障を最優先課題とし、単一電源への依存を避ける多様な電源構成の確立を目的とする。公式資料によると、州の発電量の約50%を天然ガスが占めており、石炭火力も依然として安定供給を支える重要な電源となっている。再生可能エネルギーの比率は35%に上るが、出力変動や土地利用の制約が課題とされる。同州は世界有数のウラン産出地でありながら、これまで原子力発電所は建設されてこなかった。新戦略では今後のエネルギー需要の拡大を見込み、2050年まで石炭火力の運転を認め、原子力導入までの「橋渡し電源」として活用する方針を示している。州電力会社のサスクパワー社は、SMR「BWRX-300」の導入を軸とした開発計画を進めており、エステバン近郊2地点を候補サイトに絞り込み、2026年中の立地決定を目指している。また、州内3大学に対してそれぞれ300万~400万ドル(約3.5~4.6億円)を投資し、原子力工学・安全・先端研究分野での人材育成や拠点整備を予定。ウラン資源と研究機関を活かし「採掘から発電まで」を一貫させた産業クラスターの形成も視野に入れる。一方、アルバータ州では、同州北部で「ピースリバー原子力発電プロジェクト」を推進するエナジー・アルバータ社が10月21日、WE社とAP1000の導入可能性を検討するMOUを締結した。同プロジェクトは最終的に4基、合計480万kW規模の原子炉建設を目指している。当初はCANDU炉の採用を前提としていたが、米国型PWRの適用可能性についても検討を進める。サスカチュワン州とアルバータ州は、2024年5月には原子力技術の導入や規制分野での協力に関するMOUも締結している。

- 07 Nov 2025

- NEWS