中国 商業用原子力発電所の運転開始から30年――原子力発電設備容量がこの10年で大きく拡大

4号機は5月に営業運転開始 ©CGN

中国が1994年に初の商業用原子力発電所の営業運転を開始してから30年。今や、米国、フランスに次ぐ世界第3位の原子力発電国となり、その躍進は目覚ましい。こうしたなか、米エネルギー省・エネルギー情報局(DOE・EIA)はこのほど、中国の原子力発電設備容量が過去10年間(2014~2023年)に3,400万kW以上(ネット出力)導入され、3倍近く増加したとの分析結果を公表した。当協会が4月にとりまとめた「世界の原子力発電開発の動向」によれば、中国ではこの10年で38基が営業運転を開始していることから、年平均3.8基が営業運転を開始していることになる。ここでは、当協会の調査結果を基に、中国の原子力発電開発の現状を紹介する。

原子力発電開発のこれまでの推移と今後の見通し

当協会の調査によると、中国では2024年1月1日現在、運転中の原子炉は計55基、合計出力約5,700万kW(グロス出力)であり、米国、フランスに次ぐ世界第3位の規模を誇る。2023年は、防城港3号機(HPR1000:華龍一号)と華能山東石島湾(ペブルベッド型高温ガス冷却実証炉:HTR-PM)の2基が営業運転を開始。三門4号機(CAP1000)、海陽4号機(同)、徐大堡1号機(同)、廉江1号機(同)、陸豊6号機(華龍一号)の5基が建設を開始した。さらに、石島湾1、2号機(華龍一号×2基)、金七門1、2号機(同)、太平嶺3、4号機(同)の6基が中国国務院の承認を受け、計画入り(計700.0万kW)するなど、引き続き積極的な原子力発電開発が進められている。

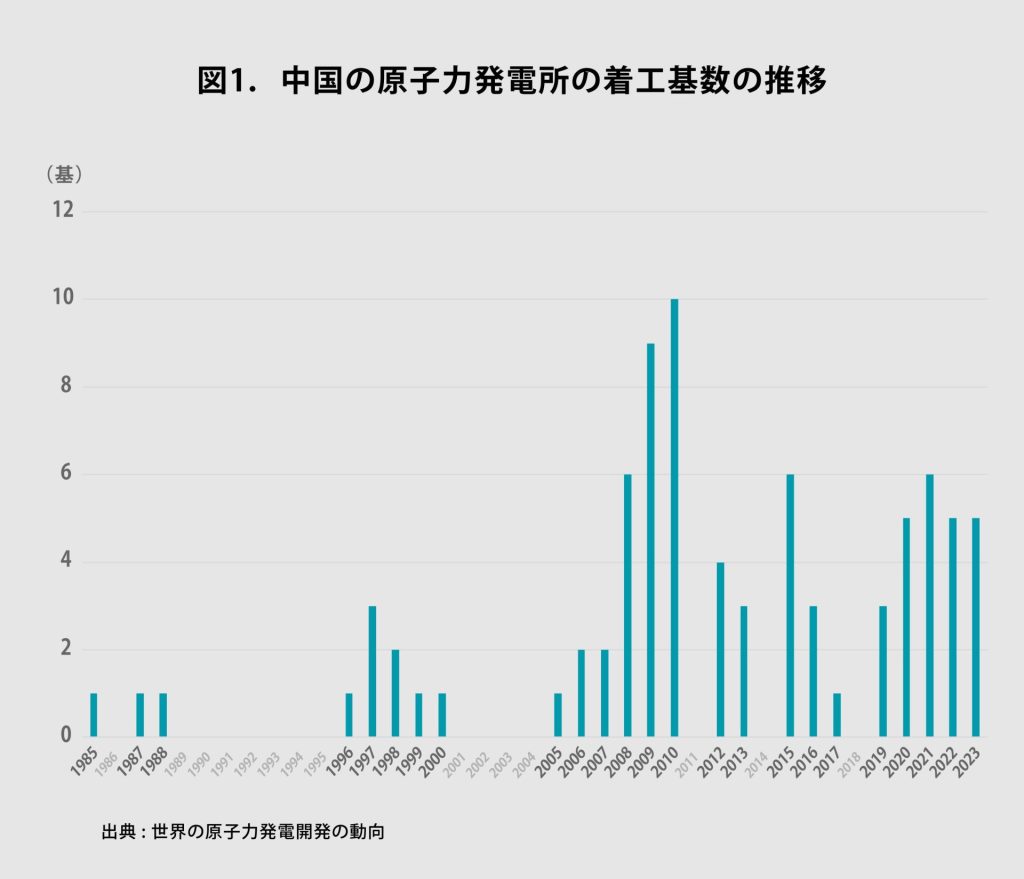

中国では1994年に、自主設計、自主開発の秦山Ⅰ-1号機(PWR, 35.0万kW)、そしてフランスからの技術導入で進められた広東大亜湾1,2号機(PWR, 98.4万kW×2基)の3基が営業運転を開始して以降、自主開発炉と海外からの輸入炉(最近は第3世代炉)の建設が並行して進められてきた。1994年の導入から10年間は新規着工がゼロの年もあり、年平均1基の着工にも満たなかったが、2000年代半ば以降は年平均約3.7基と増加、2010年には最多の10基が着工した(図1)。それに伴い、2010年以降は、年平均約3.1基の原子炉が営業運転を開始しており、2016年と2018年には最も多い7基が運転を開始した(表1)。

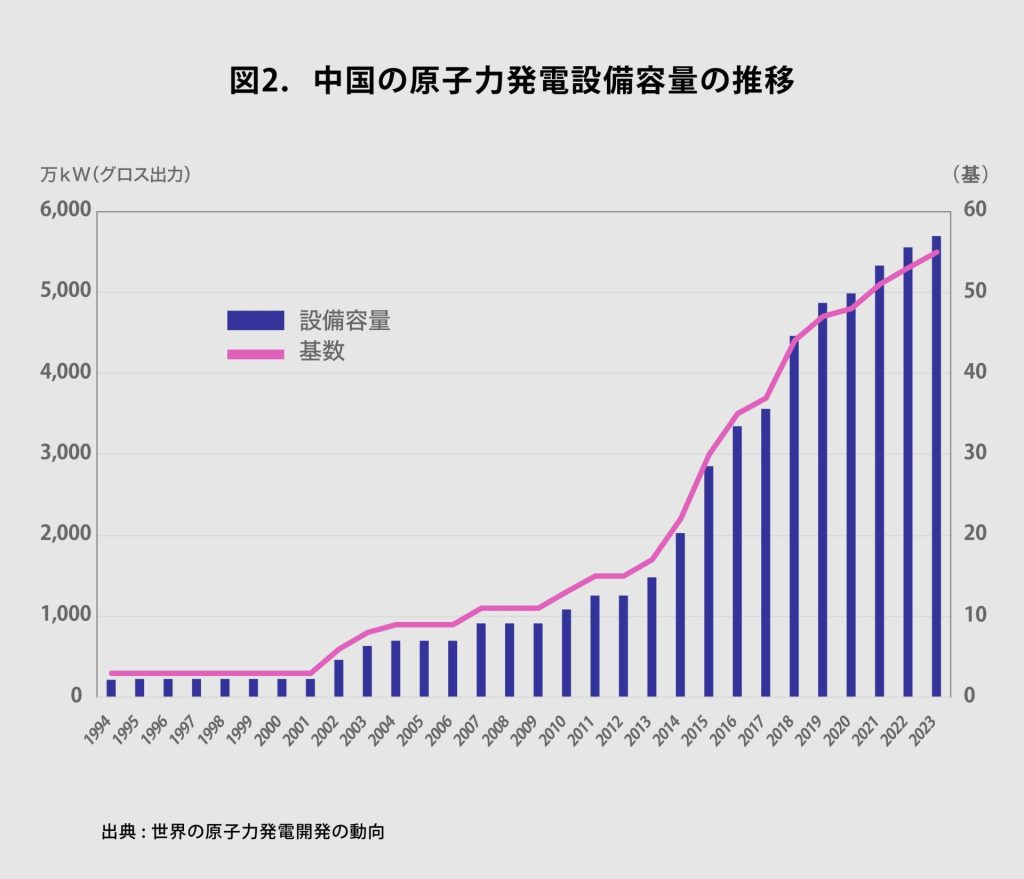

表1は、1994年からの世界全体と中国の原子力発電所の営業運転開始基数の年次推移を示している。表によると、過去10年間(2014年~)は毎年新たな原子炉が継続して営業運転を開始し、原子力発電設備容量も2014年の約2,000万kWから2023年には約5,700万kW(グロス出力)と3倍弱拡大しており、EIAの分析と一致していると言える(図2)。さらに、世界全体で見ると、この10年で計67基が営業運転を開始し、このうち中国が約6割の38基を占めていることから、中国が近年の世界の原子力発電開発をリードしていることが分かる。

「第14次5か年計画(2021~2025年)」では、中国は2025年までに原子力発電設備容量を7,000万kWまで拡大することをめざしている。中国核能行業協会(CNEA)がこのほど発表した「中国の原子力事業に関する年次綜合分析コアレポート(2024年4月)」によると、2030年までに世界最大の原子力発電国である米国を追い抜き、中国が原子力発電規模において世界第1位になるとの見通しを示している。現在の米国の原子力発電設備容量は約1億100万kWであり、一方の中国の原子力発電設備容量は約5,700万kWである。米国の現況を鑑み、米国の原子力発電設備容量が現状からそれほど大きく変化しないと仮定すると、中国が今後7年間で米国を上回るためには、約4,400万kWの新規運開が必要であり、年平均630万kW(100万kW級原子炉6基程度)の新規運開が必要となる計算になる。

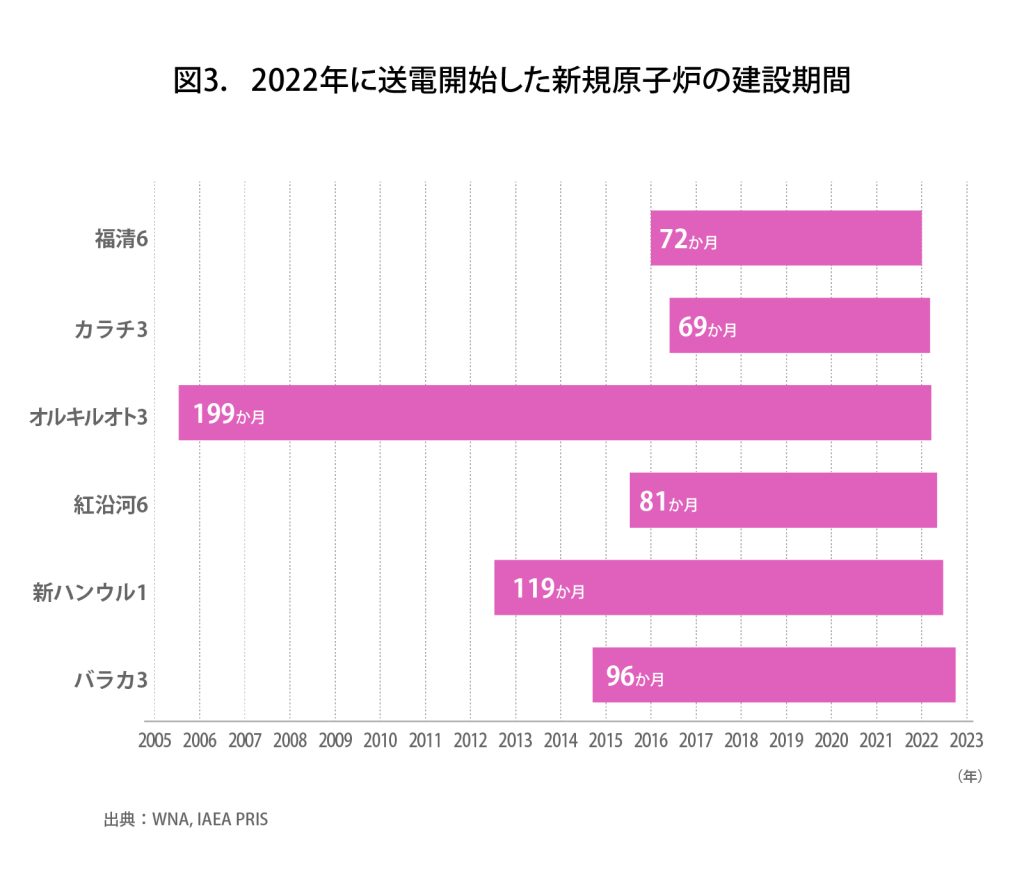

図3は、2022年に送電開始した新規原子炉の建設期間(着工から送電開始までの期間)を示している。このうち、中国製の原子炉は福清6号機(華龍一号、116.1万kW)、紅沿河6号機(ACPR-1000、111.9万kW)、パキスタンのカラチ3号機(華龍一号、110.0万kW)で、建設期間はそれぞれ72か月(6年)、81か月(6.8年)、69か月(5.8年)と他の新規原子炉と比べて短い。これらは、中国のシリーズ建設と継続的な新規建設が技術の保持に貢献し、スムーズな建設期間の実現につながったとみられている。なお、2023年5月1日に営業運転開始したフィンランドのオルキルオト3号機(EPR、172.0万kW)は欧州初のEPR(仏製欧州加圧水型炉)で、2005年に着工し、当初2009年5月に運転を開始する予定であったが、EPR初号機であったことや1970年代にフィンランド国内で原子力発電所が建設されて以降、建設が長い間途絶えたことなどが災いし、建設工事が大幅に遅れた。

原子力発電の位置付けと原子力発電所の運転状況

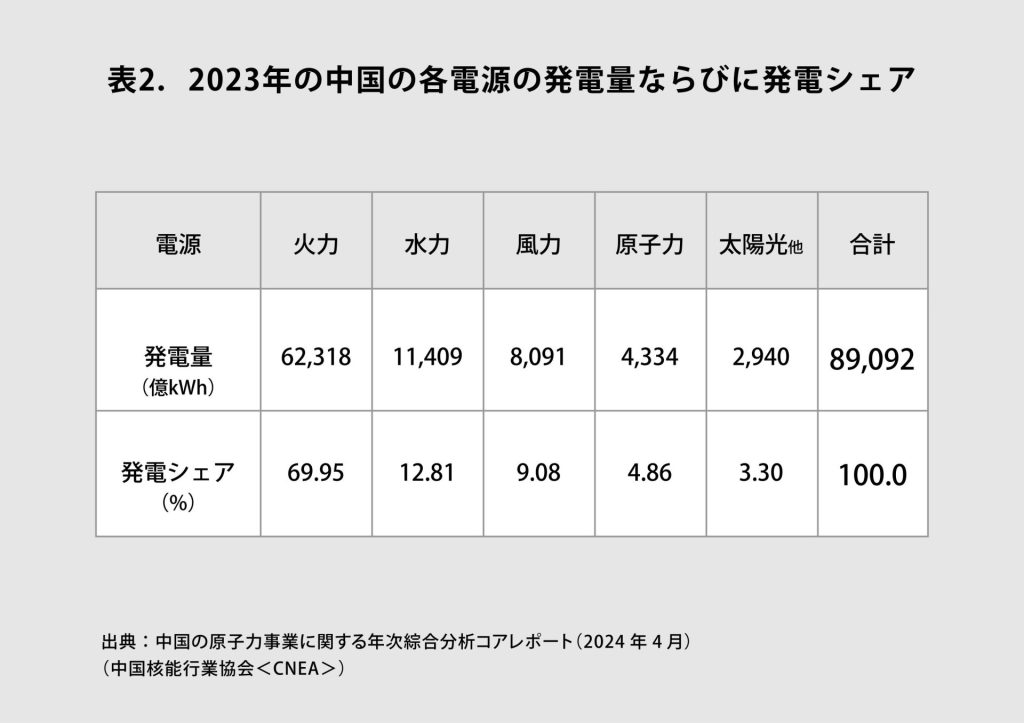

習近平国家主席は2020年9月の国連総会で、CO2排出量を2030年までに減少に転じさせ(カーボンピークアウト)、2060年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)をめざすという「ダブルカーボン」(双炭)宣言を行った。中国は、この「ダブルカーボン」の達成に向け、再生可能エネルギーとともに、原子力を安全かつ秩序ある方法で開発するとしており、多様でクリーンなエネルギー供給システムを構築するうえで、原子力も重要な選択肢の一つとなっている。しかし、中国では火力発電(主に石炭火力)の比率が約7割と依然として高く、CO2排出量のみならず、大気汚染や健康影響の点などから、その減少が重大な課題となっているため、原子力発電に対する期待も大きい。国際エネルギー機関(IEA)は、現在世界で使用される石炭の4トンに1トンが、中国で発電用に利用されていると指摘している。

先述の「中国の原子力事業に関する年次綜合分析コアレポート(2024年4月)」によると、2023年の原子力発電量は前年比約4%増の4,334億kWhで、総発電電力量の4.86%を占めた(表2)。原子力発電量については、2020年以降、熱波の影響や一部原子炉の応力腐食割れの現象などにより原子力発電量の低迷が続くフランスを抜いて、中国が世界第2位となっている。2023年の平均設備利用率は91.25%を記録し、2021年の92.27%、2022年の91.7%と90%を超え、好調を維持している。また、2023年の原子力発電所によるCO2排出削減効果は、3億2,000万トンだった。

安全面については、2023年はINES(国際原子力事象評価尺度)の分類で、レベル1以上のインシデントは起きておらず、さらに2023年は54基中33基がWANO(世界原子力発電事業者協会)の綜合指数で満点評価を獲得し、満点の割合と綜合指数の平均値は世界最高水準となったという。さらに、CNEAが4月に発表した「中国核能発展報告(2024)」に基づき、国家能源局(NEA)が発表したリリースでは、2023年の原子力発電所建設プロジェクト向けの投資額が949億元(約2兆683億円)となり、過去5年間で最高水準となったとしている。

原子力発電開発の現状

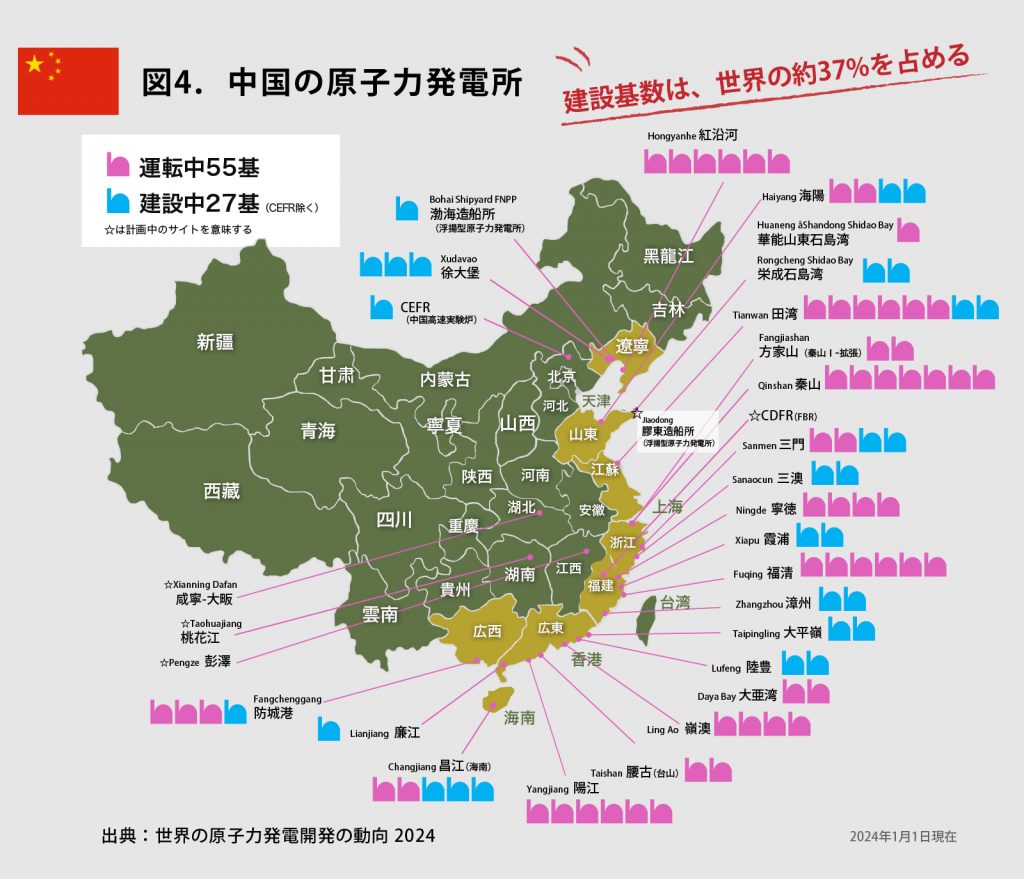

中国の原子力発電所は、北は遼寧省から南は海南省や広西チワン族自治区まで、主に海沿いに立地している(図4)。原子力発電事業者は、中国核工業集団公司(CNNC)、中国広核集団有限公司(CGN)、国家電力投資集団有限公司(SPIC)、華能集団有限公司(CHNG)の4機関。このうちのCNNC、CGN、SPICが、原子力発電プロジェクトへの投資、建設、運転を行う3大原子力発電所投資集団で、CHNGは中国の5大発電事業者の1つである。

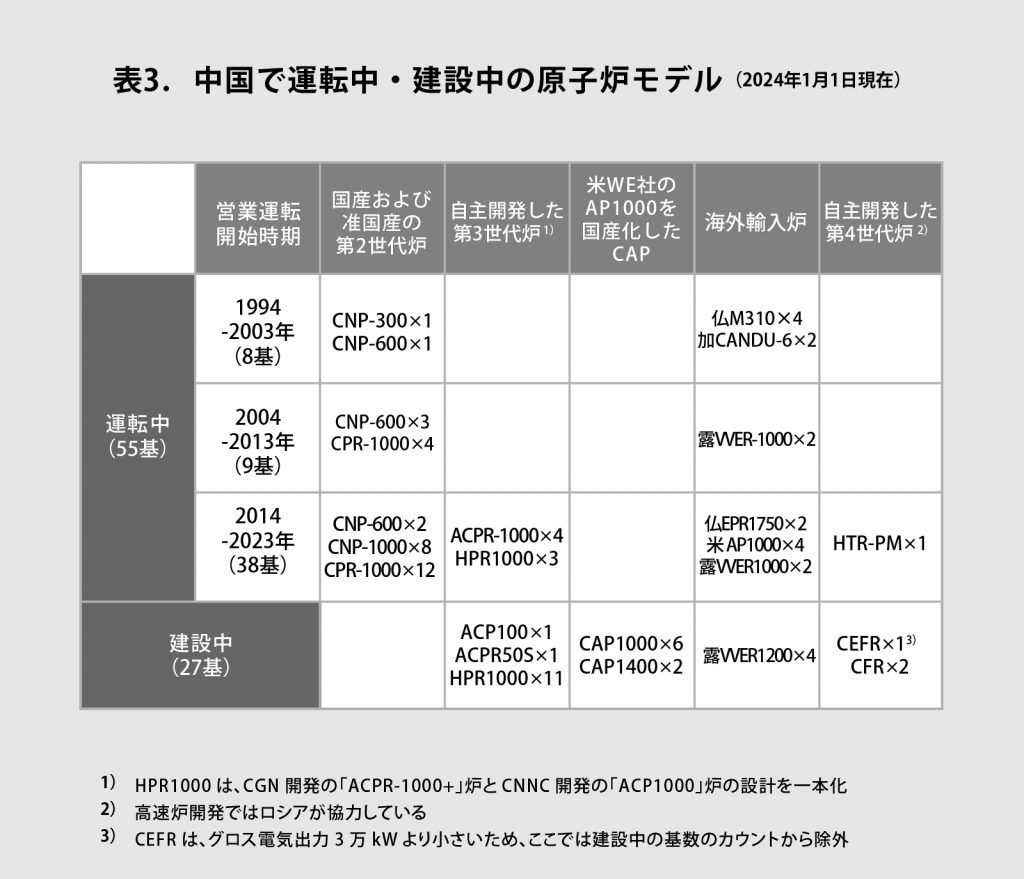

中国の原子力開発は、軽水炉の開発、高速炉の開発、核融合炉の3段階の開発路線を堅持している。中国の軽水炉開発をめぐっては、これまで自主開発炉と海外からの輸入炉(最近では第3世代炉)を並行して建設してきた。自主開発炉については、設計の自主化、設備の国産化、技術の標準化、建設の量産化を進め、出力規模も徐々に拡大していく方針で開発が進められ、一方、米、仏からの海外輸入炉については、特に技術の消化・吸収を図り、国産化と出力拡大をめざすことに資源を傾注してきた。

現在、運転中の原子炉の主力は加圧水型軽水炉(PWR)であり、秦山Ⅰ-1号機を建設した国防産業系のCNNCが開発したCNP(CP)シリーズや広東大亜湾1,2号機以来、CGNが中心となって仏系技術をベースに開発したCPRシリーズ、そして中国が米仏のPWR技術をベースに独自に開発したと主張する第3世代原子炉「HPR1000(華龍一号)」のほか、米WE社製AP1000、仏フラマトム社製EPR、露ロスアトム製VVER-1000などの海外製の原子炉などが運転中である。PWR以外では、加原子力公社(AECL)が開発した重水炉であるCANDU-6の2基が運転している。なお、AP1000を採用した三門1,2号機ならびに海陽1,2号機、そしてEPRを採用した台山1号機は2018年に相次いで送電開始をしているが、いずれもAP1000とEPRの初号機として、世界初の稼働となった。

中国が知的財産権を保有する華龍一号は、中国の主力輸出炉としても位置付けられ、海外への輸出実績もあり、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2021年5月に2号機が、2022年4月に3号機がそれぞれ営業運転を開始している。2022年2月には、アルゼンチンの国営原子力発電会社(NA-SA)とCNNCがアルゼンチンへの華龍一号の建設に向けてEPC(設計・調達・建設)契約を締結したほか、英国やトルコなどへのプラント輸出の動きもある。また、2023年12月には中国が開発した高温ガス炉で、世界初の第4世代炉の小型モジュール炉(SMR)である華能山東石島湾(HTR-PM、21.1万kW)が営業運転を開始、2024年3月にはその原子炉熱を利用し、地域暖房の供給も始まっている。

一方、中国では現在27基・約3,000万kWが建設中だが、その中には、国産設計のSMRであるACP100の「玲龍一号」や浮揚型原子力発電所(ACPR50S)、ナトリウム冷却高速中性子実証炉CFR-600の「霞浦1,2号機」などが含まれており、バラエティーに富んだ開発が進められている。

また、建設中で最も多く建設されているのが華龍一号の11基で、次いで、米国のAP1000設計をベースとする中国型AP1000の標準設計である「CAP1000」および出力140万kW版の「CAP1400(国和一号)」の計8基が建設中である。現在、この2つのタイプの第3世代炉が建設中の7割を占め、建設の主流となっている。このうち、山東省威海市の栄成で建設されているCAP1400(国和一号)は、原子力やその他の低炭素エネルギー技術を統合したカーボンニュートラルの実証都市にすることをめざした、中国初の原子力スマートエネルギープロジェクトで、今後、原子力の熱利用や海水淡水化、水素製造が実施される予定である。

このように、中国では、原子力の多目的利用がエネルギーシステムのクリーンで低炭素な変革の重要な原動力となるとして重視されている。中国は今後も、2060年カーボンニュートラルに向け、多彩な原子力開発を推進し、電力だけでなく、熱供給なども含め、原子力の総合的利用を進めていく方針だ。

(2024年6月)■

お問い合わせ先:情報・コミュニケーション部 TEL:03-6256-9312(直通)