欧州の原子力産業界 次期欧州委員会発足に際しマニフェストを発表

2024年6月25日

欧州では6月6~9日に欧州議会選挙が実施され、近く次期欧州委員会(EC)が発足する見込みです。欧州の電力会社や原子炉メーカー、核燃料サイクル企業、産業団体などの原子力産業界は6月13日、EU(欧州連合)が取り組むべき優先事項をとりまとめたマニフェストを発表しました。マニフェストでは、気候変動、エネルギー価格の安定、エネルギー安全保障など、EUが現在直面している多くの課題に対する解決策として、原子力を活用するようEUに求めています。

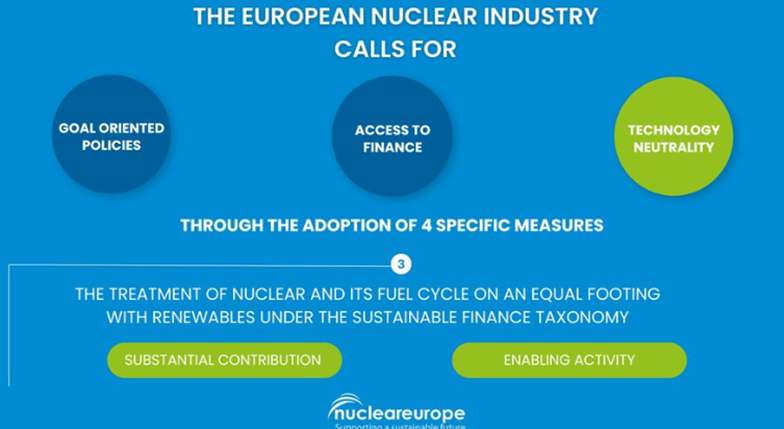

マニフェストにおいて、産業界が次期ECに対して求めている優先事項は下記のとおりです。

- 既存原子力発電所の運転期間延長、大型炉、小型モジュール炉(SMR)、先進モジュール炉(AMR)のような革新技術、核燃料サプライチェーンの開発など、原子力の新たな展開を促進するための一貫した長期的政策を確保すること。欧州SMR産業アライアンス(European Industrial Alliance on SMRs)で特定されたSMRプロジェクトは、その展開を加速し、2040年の気候目標達成(2040年までに温室効果ガス排出量を1990年比で90%削減を提案)に向けて大きく貢献するよう支援されるべきである

- すべてのネットゼロ技術を平等に扱うこと

- すべての実行可能なソリューションがエネルギー移行に貢献するために必要な支援を受けられるよう、民間および公的資金へのアクセスを可能にし、促進すること

- 欧州の金融機関(原子力を融資基準に含む欧州投資銀行)が、既存原子力発電所の長期運転、新規建設(大型炉、SMR、AMR)、燃料サイクル関連のプロジェクトに確実に融資を行うこと

- 持続可能なEUタクソノミー(投資分類)に原子力エネルギーを引き続き含めることを支援し、関連する燃料サイクルの活動もその枠組に含めること

- エネルギー移行に貢献する低炭素技術を、税制面で不利にしないこと

- 脱炭素化目標の達成に必要な燃料サイクルも含む、産業規模の拡大およびサプライチェーンなど、原子力技術の大量導入のためのスケールアップと資金調達を促進するため、ユーラトム(欧州原子力共同体)以外のEU基金へのアクセスを拡大すること

- EUにおける原子力研究を支援すること:ユーラトム研究・訓練プログラムの予算は、数多くの課題に取り組むために倍増すべきである。他のEUの研究開発プログラムとの相乗効果を高めるべきである。同様に、核融合と核分裂プロジェクトの資金調達の間で、よりバランスの取れたアプローチを確保すべきである

- 既存の原子力施設の維持および新たな原子力プロジェクト開発に重要であるユーラトム研究・訓練プログラムを通じて、原子力分野の技能(スキル)、労働力、人材に投資すること。エネルギー移行を促進するために、熟練した労働力と適切な能力が必要である

マニフェストによると、EUでは現在、総発電電力量に占める原子力の割合は25%で、低炭素電力に占める割合は50%と半分を占めています。EUではここ最近、EUの脱炭素化に対する取組において、原子力の役割を強調するいくつかの動きが見られました。直近では、欧州理事会が5月27日、ネットゼロ産業法(NZIA)を承認し、原子力を含むネットゼロ産業の開発と展開促進に向けた包括的枠組が構築されました。また、欧州議会は2023年12月、将来のエネルギーシステムにおけるSMR技術の重要性を指摘した独自のイニシアチブ報告書を採択、続く2024年2月にはECが、欧州での2030年代初頭までのSMR展開の加速をめざして「欧州SMR産業アライアンス」を始動させました。そのほか、フランスなど原子力発電を利用する国々の協力イニシアチブである「欧州原子力アライアンス」(現在12か国が参加、2か国がオブザーバー)が2023年2月に発足し、域内における原子力への支援拡大に向けた働きかけを強めています。なお、今年3月にベルギー・ブリュッセルで開催された第1回原子力エネルギーサミット(Nuclear Energy Summit)では、ECのウルズラ・フォンデアライエン委員長(当時、元ドイツ政府高官)が、域内では原子力について異なる見解があるとしつつも、「気候変動問題への取組の緊急性から、原子力は重要な役割を果たすべき」と原子力の重要性を指摘しました。

今回のマニフェストについて、欧州の原子力産業団体であるnucleareuropeのY. デバゼイユ事務局長は、「原子力はクリーンかつ持続可能な技術であり、次期委員会では、原子力を他の化石燃料を使用しない技術と同等に扱うことが不可欠」としたうえで、今後の政策提案は、特定の技術ではなく、脱炭素化、競争力、エネルギー主権といった目標に焦点を当てるべき、との考えを示しています。

【マニフェストに参加した企業、産業団体など】

(2024年6月)■

お問い合わせ先:情報・コミュニケーション部 TEL:03-6256-9312(直通)