「福島第一廃炉国際フォーラム」開催、遠隔技術をテーマに広範な議論

海外・異分野の経験が取り交わされたパネルディスカッション

1日目は楢葉町コミュニティセンターを会場に、福島復興で活躍する開沼博氏(立命館大学衣笠総合研究機構准教授)をファシリテーターに迎え、福島第一の廃炉について地元住民が「知る」、「話す」、「問う」セッションが行われた。本フォーラムで、地元住民と対話するセッションが設けられるのは前回2017年7月の広野町開催に続くもので、次回2019年8月予定のフォーラムでは富岡町にて行われる予定。2日目は、いわき芸術文化交流館アリオスに会場を移し、遠隔技術・ロボット技術を中心に海外での取組事例を紹介し話し合う技術セッションが行われた。

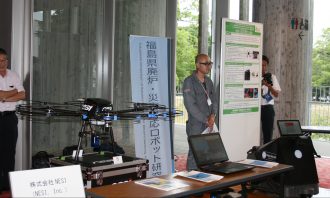

機材展示・ポスター発表も行われた

海外の事例としては、米国からサバンナ・リバー国立研究所副所長のジェフ・グリフィン氏が、ハンフォードとサバンナ・リバーにおけるサイト環境浄化の取組を紹介し、大量のタンク廃棄物など、福島第一との類似点をあげたほか、完遂させるカギとして、次世代の労働力確保、地元とのコミュニケーション、何よりも「やればできる」という姿勢を強調した。

閉会挨拶に立つOECD/NEA事務局長のW.マグウッド氏、「過去の教訓から学ぶ」と強調

また、他分野からは、米国航空宇宙局ジョンソン・スペースセンターソフトウェア・ロボット工学・シミュレーション課長のロバート・アンブローズ氏、核融合開発を行う英国原子力公社RACE所長のロブ・バッキンガム氏が登壇した。その中で、アンブローズ氏は耐放射線性のロボットによる試料採取など、福島第一廃炉との類似点をあげ協力の可能性を示唆し、また、バッキンガム氏はモックアップによる訓練の経験を紹介し、運転員の自信につながるとする一方で、慣れから生じる慢心に警鐘を鳴らすなどした。

終了後記者会見を行う山名理事長、市民とのさらなる対話に意欲を示す