NUMOが包括的技術報告書を公表、地層処分に関わる最新の科学的知見を取りまとめ

記者会見に臨むNUMOの近藤理事長(左)と梅木博之理事

日本における地層処分の技術開発に関しては、1999年に核燃料サイクル開発機構(現、日本原子力研究開発機構)が技術的拠り所となる「第2次取りまとめ」を公表。その後、NUMOの発足をはさみ、2005年には、再処理施設やMOX燃料加工施設の運転・解体で発生するTRU廃棄物についても、高レベル放射性廃棄物と同一サイトによる併置処分の技術的成立性が示された。今回の報告書は、高レベル放射性廃棄物とTRU廃棄物との併置処分を想定し、「第2次取りまとめ」以降、これまで蓄積されてきた技術開発成果を網羅している。

一方、処分地選定に向けては、2017年7月に全国を俯瞰した「科学的特性マップ」が提示されたのを受け、NUMOでは対話活動を各地で展開しており、こうした取組状況から、「処分事業に対する国民からの信任を得ていくことが、これまでにも増して重要」との認識を報告書作成の目的として明示している。

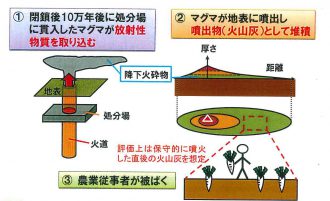

稀頻度発生シナリオとして想定した「新規火山発生ケース」のイメージ(NUMO発表資料より引用)

また、処分場閉鎖後の長期的な安全評価として解析した計16ケースのうち、発生の可能性が極めて小さい「稀頻度発生シナリオ」では、「10万年後に火山が新規に発生し処分場を直撃する」ことを仮定した評価を実施しており、最も大きい線量となった場合でも0.09mSv/年との評価結果が示されている。NUMOの技術担当者によると、「日本は火山国であることから敢えて検討した」と話している。