【解説】越智先生と読み解く「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」(1)一般的な子どもの放射線被ばくについて

本年(2017年)9月、日本学術会議より「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」という報告書が公表されました。この報告書は、福島第一原子力発電所事故の後に生じた様々な議論を踏まえ、今後子どもと放射線について議論するために必要と考えられ知見をまとめたものです。

この報告書は提言書ではなく、

「災害の影響から子どもを守りながら、被災地の復興を推進するために何をすれば良いのか…こうした議論のベースとなる(p1)」

ことを目的としています。つまり、たくさんの方がこの報告書の内容について議論を交わすことが大切です。しかし、専門用語が多く、一般の人にはやや読みづらいものとなっているようです。

本稿はこの報告書をより簡単な言葉で解説したものです。しかし平易な言葉を使うことで、むしろ科学的な正確さが失われる可能性もあります。内容に疑問を感じられた方は、必ず原本を参照するようにして下さい。

放射線被ばくについて

原本には被ばくの基礎についてはあまり述べられていないため、それについて追記します。

(A)放射線被ばくの基本

人の体が放射線を浴びることを「被ばく」と呼び、被ばくの種類には「外部被ばく」「内部被ばく」の2種類があります。

(a)外部被ばく

外部被ばくは、たとえば日光浴のように外から放射線を浴びることです。この時に浴びた放射線が体内に残ることはありません。浴びた放射線の量はmGy(ミリグレイ)で表されます。特に人体に放射線が当たった場合にはmSv(ミリシーベルト)で表されることが多いですが、福島県関連のニュースなどで見る場合には基本的にはほぼ同じ単位と考えていただいていいと思います。人の体の細胞1個当たり1本の放射線が当たると、約1mSvの被ばくとなります。

(b)内部被ばく

一方内部被ばくは、放射性物質を食べたり吸い込んだりしたときに起こります。電球を呑み込んでいる状態を想像していただければ分かると思います。この場合人の体が内側から光っている状態は、放射性物質が排泄されるまで続きます。どれだけ光っているか、という量はBq(ベクレル)と表現されます。1秒間に1回原子核が壊れると1Bqと呼ばれます。原子力に詳しくない方のために大体の桁感覚を表すならば、1回原子核が壊れる時には約1~2本の放射線が出ます。放射性セシウム137を例にして「BqからmSv」に換算する係数を調べてみると「約10の6乗」と大きな数値となることがわかります。このようにmSvとは単位の大きさがだいぶ異なることに注意することが大事です。

(B)被ばくによる健康影響

放射線というと怖い、という印象は多くの人がお持ちだと思いますが、放射線被ばくがなぜ怖いのか、については、あまり正確には知られていない印象です。被ばくによる健康影響は、大きく(a)確定的影響(b)確率的影響(c)遺伝性影響(d)胎児への影響 の4つに分類することができます。

(a)確定的影響(報告書p.2/2(1)[1]ア)

これは簡単に言えば、「一度に大量の放射線を浴びると細胞が死んでしまう」というものです。日焼けをしすぎて皮膚がはがれたり、火傷になってしまったり、という経験をした方もあると思いますが、放射線の確定的影響はこれに近い状態です。脳細胞が壊れると認知症になったり、目のレンズが壊れると白内障になったり、という影響がこれにあたります。

たとえば第五福竜丸の事故や原爆投下の後などでは、骨髄という血液を作る組織が壊れてしまうことが問題となりました。骨髄で作られる白血球という成分が不足すると、人は自分の腸の中のばい菌などにすら抵抗できなくなり、容易に感染症を起こします。あるいは血小板というかさぶたに含まれる成分が失われると、鼻や口の粘膜から出血が止まらなくなります。

「放射線を浴びると鼻血が止まらなくなる」

というのは、この確定的影響によって骨髄が影響を受けた時に起こります。

この確定的影響は、一度に浴びる量が100mGy以下であれば起こりづらいと言われています。ただしこれは一度に浴びる量であって、「年間○○mGy(またはmSv)」というものとは被ばくの仕方が異なる、ということにも注意が必要です。

(b)確率的影響(報告書p.2/2(1)[1]イ)

これは、「長い間少量の放射線を浴びるとがんになる」というものです。火傷をしない程度の日光にあたるとそばかすやしみができやすくなる、というものに似ています。これには短時間に浴びることで放射線が遺伝子に作用して細胞の「突然変異」ができる、というものと、長い間少量の放射線を浴びているうちに細胞の中に、「フリーラジカル」という物質が蓄積し、遺伝子に少しずつ影響を与える、というものがあるようです。

確率的影響を考える上で難しいところは、「同じ量を浴びてもがんになる人とならない人がいる」ということです。この影響を説明する際には、「XXX%の確率でがんになる」「○○○と比べるとがんになる可能性が○○倍高くなる」「がんになる可能性は低い」など、断言を避けるような言い方となってしまうのはそのためです。歯切れの悪い表現が乱用されることで、「何か隠しているのではないか」という不信の原因にもなってしまいますが、それ以上の明確な表現はできない、ということを受け取る側の方も知っておく必要があると思います。

(c)遺伝性影響(報告書p.2/2(1)[1]ウ)

これは、被ばくをした方の子孫に影響が出る、というものです。被ばくによる発がんも「遺伝子変異」によっておこるため、「遺伝性影響」は「遺伝子への影響」としばしば混乱されがちですが、

・被ばくによって「本人に」影響が出るもの:確率的影響

・被ばくによって「将来生まれてくる子どもに」影響が出るもの:遺伝性影響

ということはきちんと分けておく必要があります。

実は福島に限らず、被ばくによってこの「遺伝性影響」が起きる、という科学的な証拠は存在しません。つまり、被ばくした両親から生まれた子どもに遺伝子異常がみられる可能性は極めて低い、ということです。親から子へ受け継がれる遺伝子は体内でとても厳しい選別を受けており、遺伝子異常のある卵子や精子が人の形をとることは稀であるためだと思われます。

(d)胎児への影響(報告書p.3/2(1)[1]エ 子宮内被ばくの影響)

もう一つの被ばくの仕方として、母親のお腹の中にいる時の被ばく、というものがあります。(c)の遺伝性影響とは異なり、これは被ばくの時に既に人となりつつある段階での被ばくです(ただし、もし胎児の中で作られつつある精子・卵子の幹細胞などが影響を受けることを議論する場合には「遺伝性影響」となります)。特に組織がつくられる妊娠8-15週での被ばくには注意が必要です。

この胎児への影響にも確定的影響・確率的影響があり得ます。確定的影響として、特に重要な組織がつくられている最中に被ばくをすると、臓器がきちんと発達せずにいわゆる奇形となる危険があります。実際に広島・長崎の原爆投下の後、被ばくをした妊婦のお子さんには水頭症が見られたという報告があるそうです(報告書文献18)。胎児への確定的影響は、およそ300mGy以上の被ばくで起こり得ます。

一方確率的影響として、被ばくの当時に胎児だった子どもが、将来的にがんになるリスクが普通の人よりも高くなる可能性が挙げられます。たとえば妊娠中にレントゲン検査を受けた母親(約10mGyの被ばく)から生まれた子供は、小児がんのリスクが1.4倍に増加したという報告があります(報告書文献37,38)。ICRPの報告によれば、このような確率的影響による子どもの発がんリスクは、最大で3倍とのことです(報告書文献17)。

しかし繰り返しになりますが、これはあくまで胎児の時に起きた被ばくであり、過去に被ばくをした親の子どもに当てはまるわけではない、ということは覚えておく必要があります。

(C)子どもの被ばくの特性(報告書p.3/2(1)[2])

上記に述べた被ばくの仕方は、大人も子どもも変わりません。では子どもの被ばくは、なぜ大人の被ばくと分けて考えなくてはいけないのでしょうか。

(a)放射線への感受性の違い

1つには、子どもと大人では同じ量の放射線を浴びても影響の大きさが違う、ということがあります。興味深いことに、子どもは必ずしも大人よりも放射線の影響を受けやすいわけではありません。たとえば肺や骨髄、卵巣といった臓器は、子どもの方が大人に比べて放射線の抵抗性が高い、ということが知られています。一方、脳や目の細胞、甲状腺については、子どもの方が放射線の影響を受けやすい傾向にあります。神経内分泌機能、腎機能などは大人と子供で差はありません(報告書文献13)。

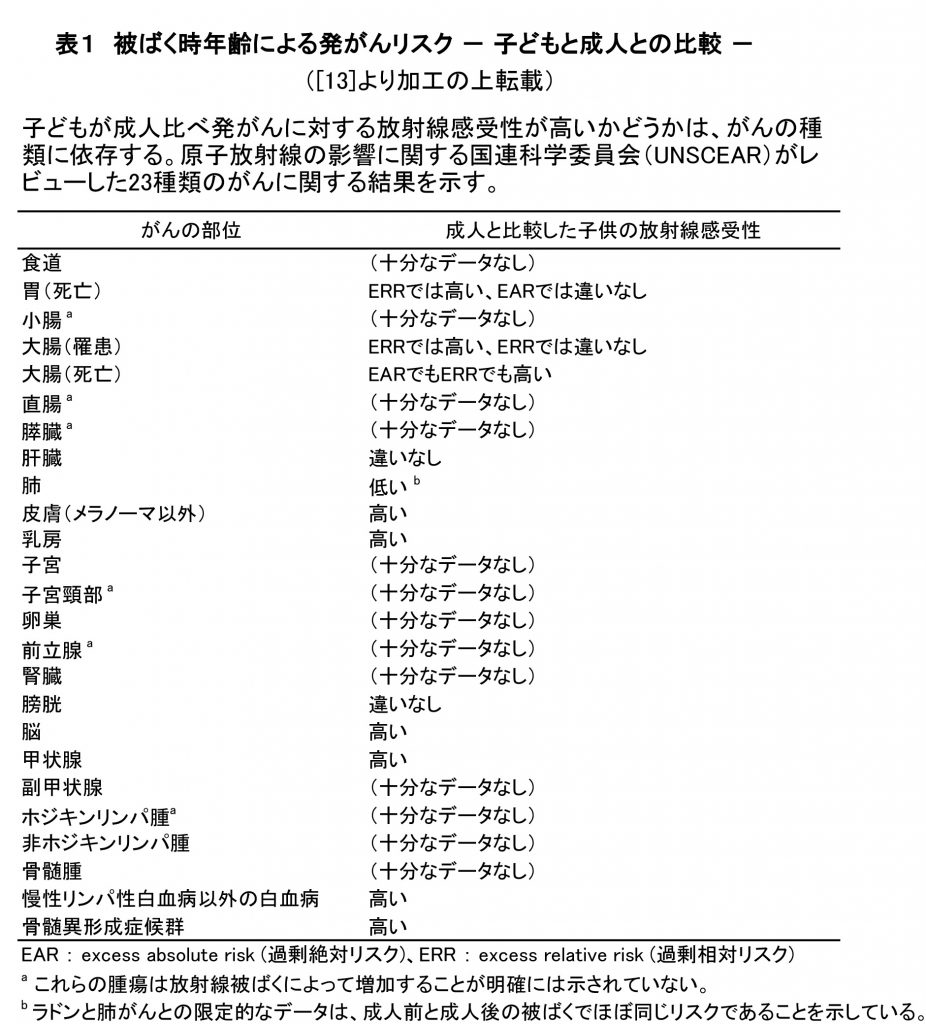

表1は、体格あたり同じような線量を被ばくしたときの発がんリスクを子どもと大人で比べたものです。腫瘍のうち約25%のものでは子どもの方が放射線による発がん率リスクが高く、10%では子どもの方が低いようです。15%では大人と子どもとで感受性の差は見られませんでした。また約20%ではまだ子どもと大人の差を示す証拠がまだはっきりしていません(上付aで示されているもの)。さらに約30%の腫瘍では、放射線の被ばくと発がんリスクとの関係そのものが認められていない、とのことです。

(b)被ばくする条件の違い

子どもと大人では、同じ生活をしていても被ばくする条件が異なります。たとえば子どもは大人よりも体表面積が大きく皮膚から内臓までの距離も短いため、同じ線量の外部被ばくだと大人よりも影響を受けやすいと考えられます。また放射性物質が地面にある場合には、背の低い子どもは臓器への影響を受けやすいことになります。

内部被ばくについても同様に子どもと大人では異なります。たとえばある特定の臓器に集まりやすい放射性物質があったとします。子どもは大人よりも臓器が小さいため、同じ量の放射性物質を取り込むと、臓器の中での濃度は上がることになります。福島の原発事故でも放出された放射性ヨウ素(ヨウ素131)は、体内に取り込まれた場合にはその9割以上が甲状腺に蓄積することで知られています。甲状腺とは体の代謝や成長に関わる重要な臓器ですから、乳児では甲状腺がたくさんのヨウ素を必要とします。つまり、乳児は大人よりも放射性ヨウ素を体内に取り込む確率が高く、同じ量の放射性ヨウ素を摂取した場合、甲状腺への影響は大人の8-9倍被ばく高くなる可能性があります。

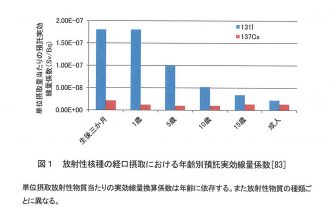

また、子どもは大人よりも代謝が活発で、呼吸回数が多く、放射性物質を吸い込みやすい、という点も上げられます。しかし一方で子どもは代謝も早いため、例えば放射性セシウム(セシウム137)などを摂取した場合、排泄されるスピードは子どもの方が早いと言われています。体格差などを総合すると、放射性セシウムを摂取したときの臓器の被ばく線量は大人と子どもではあまり変わりがありません(報告書文献13)。図1は、体重あたり同じくらいの放射性物質を摂取したときの臓器への影響の大きさを、年齢ごとに比較したものです。放射性ヨウ素(131I)では年齢が低いほど影響が大きい一方で、放射性セシウム(137Cs)では小児と成人でその影響には差がないということが分かると思います。ただし、「年齢差がない」ことは、「身体へ影響がない」という意味ではないことは忘れてはいけません。

(c)個人差

この報告書で「子ども」と定義された0-18歳という年齢は、代謝の早さや生理機能、体の大きさや身体活動などが急速に変化する年頃です。0歳と18歳のお子さんを同じ数式に当てはめることはできません。つまり「子ども」全体に対して当てはまるような科学的根拠を打ち立てることは非常に困難であり、これが子どもの健康影響についての報告や論文が少ない理由の一つにもなっています。

放射線被ばくによる子どもの健康影響はこれまでの限られたデータの中からの推定値であり、どんなにリスクが低くても、やはり放射線防護の観点を抜きにして語ることはできないのです。

次回に、この報告書における放射線防護に関する記載をまとめます。