処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?

二〇二二年四月六日

これでは風評被害を抑えることは絶望的である。そんな嘆息がもれるニュースに出くわした。福島第一原子力発電所の処理水の安全性を説明する政府のチラシの配布をめぐって、多くの自治体が拒否反応を示したニュースのことだ。「国家権力」という言葉に象徴されるように国の力は強そうに見えるが、このニュースを見る限り、自治体よりもひ弱な存在に見える。同時に活字メディアの傍観主義があらわになった。

チラシの内容は極めて常識的な科学的解説

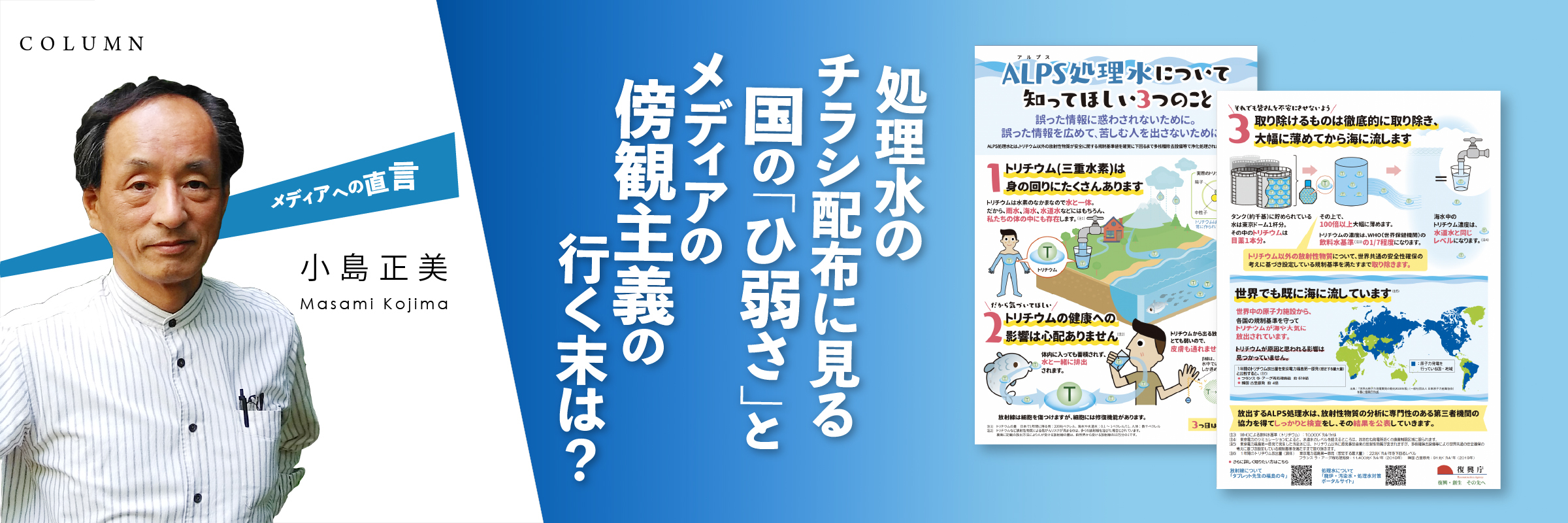

問題の発端となったのは二種類のチラシだ。経済産業省が作成した「復興のあと押しはまず知ることから」と復興庁が作成した「ALPS(アルプス)処理水について知ってほしい三つのこと」だ。

経産省のほうは「廃炉作業は、地下水との闘いです。浄化処理した水を安全に処分していきます」などと説明。復興庁のチラシは「トリチウム(三重水素)は身の回りにたくさんあります。体内に入っても蓄積されず、水と一緒に排出されます。(トリチウムを含む処理水は)取り除けるものは徹底的に取り除き、大幅に薄めてから海に流します。世界でも既に海に流しています」などと解説している。

どちらも科学的には極めて常識的な内容である。処理水をめぐる国の風評対策のひとつとして、約二三〇万枚が作成され、昨年十二月、文科省の「放射線副読本」と一緒に直接、全国の小中高校に送付されたという。どうみても特に問題視されるような案件には見えない。

「しんぶん赤旗電子版」が先行報道

ところが、三月三日付けの朝日新聞の記事を読み、岩手、宮城、福島の多くの自治体でチラシの配布中止や回収の動きがあることを知った。さっそく調べてみると、日本共産党の「しんぶん赤旗電子版」が二月五日付けで新聞各社に先んじて、すでに報じていた。この赤旗によると、共産党の党地方議員団は福島県の7自治体と岩手県の12自治体に配布の中止(二月四日時点)を申し入れていた。

チラシ配布がなぜ「子どもをだます行為」なのか!

こうした動きを受けてだろうか、河北新報が二月二十日と同二十三日付けで、朝日新聞デジタル版は二月二十二日付けでこのチラシ問題を報じた。政党が自らの主張を訴えるのは少しもおかしくはないが、気になるのは新聞の報じ方である。どの報道もチラシ配布を見合わせる自治体の声を大きく取り上げ、総じてチラシの配布に否定的なニュアンスがにじみ出た内容だった。

河北新報(二月二十日付)によると、宮城県の七ヶ浜町教育委員会は「海洋放出に反対する多くの漁業者や関係自治体などへの配慮に著しく欠ける行為」と捉え、 配布したチラシの回収に動き出したという。学校での保管を指示したという岩手県の釜石市教委の担当者は「市も市議会も海洋放出に懸念の声を上げている。配布は適当ではない」と判断したという。また「学校への配布を事前に聞いていなかった」という声も載せた。

極めつけは、沿岸部の小学校長のコメントだった。「処理水が手放しに安全だと思わせる書きぶり。純真な子どもをだますような行為だ」との意見が載っていた。

国が、チラシを通じて、分かりやすい科学的な解説を子どもたちに伝える行為の、どこがだます行為なのだろうか。チラシを配布せず、読ませないほうがよほど子どもたちをだます行為のように私には思える。

河北新報は二月二十三日のオンラインニュースで萩生田光一経産相の「チラシ配布は風評被害を最大限抑えるための情報発信の一環で、正確な情報の幅広い発信は国の重要な責務だ」との記者会見時の発言を伝えたが、チラシを配った当事者である国の意見は本来、初報時に載せるべき内容だ。続報ではインパクトは弱い。

遺伝子組み換え作物の栽培は自治体の反対で挫折

こういう「国」と「自治体」と「メディア」の三者による言論空間での力関係を見ていると、国がいかにも頼りなく見える。これに似た光景は、実は過去に、遺伝子組み換え作物の栽培問題でも見られた。

遺伝子組み換え作物の輸入は一九九六年から始まった。以来、だれでも日本で栽培することが可能になった。このため、二〇〇五年前後、一部の農業生産者たちが各地で試験的な栽培を試みたが、北海道や新潟、茨城など多くの自治体が条例を作り、実質的に栽培を阻止してしまった。国がゴーサインを出しても、自治体が反対すれば、最先端テクノロジーの試行さえままならないのが日本の現実なのだと、当時つくづくと感じたのを思い出す。

メディアと市民団体と自治体が国に抗議する共闘を組めば、国の描く青写真は画餅に等しいことを示す象徴的な出来事であった。

風評懸念と言いながら メディアは傍観者の立場

確かに、遺伝子組み換え作物の実像を国民に正しく理解してもらうのは容易ではない。同様に処理水の問題も難題であることに違いはない。とはいえ、国が一枚のチラシを学校に配るだけでも、メディアや自治体からこれだけの拒否反応が起こるところを見ると、国民的な合意を得ることはもはや不可能に思えてしまう。

ただし、処理水に対するメディアのスタンスは遺伝子組み換え作物とは大きく異なる点がある。それは、多くの新聞やテレビが処理水放出にあたっての最大の課題を「風評の懸念」と報じてきたことにある。

では、「風評が懸念される」とはどういう意味だろうか。処理水の放出自体は人の健康や環境に悪影響を与えないが、その科学的な事実を多くの国民が理解していないことによって生じる誤解という意味合いである。つまり、誤解をどう解くか、科学的事実をどう伝えるかが課題だと新聞自体が報じてきたのである。

にもかかわらず、国が科学的な解説を記したチラシを配っただけで、「特定の考え方の教材を授業で配布するべきかは検討が必要だ」「直接学校に配布することは現場に混乱を招く」「どう活用するかは各自治体がそれぞれ判断すべきで強制するものではない」など、国の配布に否定的な意見(朝日新聞三月三日付)を多く載せて報じた。風評懸念の解消とは真逆の報道である。

建設的な提案型報道は批判よりも知的な営み

風評懸念と言いながら、結果的に風評を助長するような傍観者的な報道では、いつまでたっても風評が抑えられることはないだろう。前回のコラムで述べたように、こういう報道を見る限り、新聞やテレビは意図せずして、風評の助長に加担していることは明白である。「メディアが政府の応援団になったら、メディアの自殺行為だ」というメディア論は確かに重要な意義をもつが、それもケースバイケースである。

チラシ配布の記事で見られたような国と自治体とメディアの構図はおそらく今後も変わらないだろう。そうであれば、実際に処理水を流す段階になった場合、メディアや自治体から好意的な反応を期待することはかなり難しいと予想される。メディアが「風評懸念が課題だ」と自覚しているならば、チラシの内容をどうやって子どもたちや親、教師に伝えていくか、そしてどう風評を抑えていくかについての提案をもっと報道すべきだろう。

反対の声を拾う批判よりも、建設的な提案を盛り込んだ報道のほうがはるかに知的な営みである。同時にそのほうが地元からより強い共感を得られるのではないだろうか。