処理水の放出はユーモアで勝負! 桜島にならい「缶詰」で共感を広げよう!

二〇二二年十一月二十八日

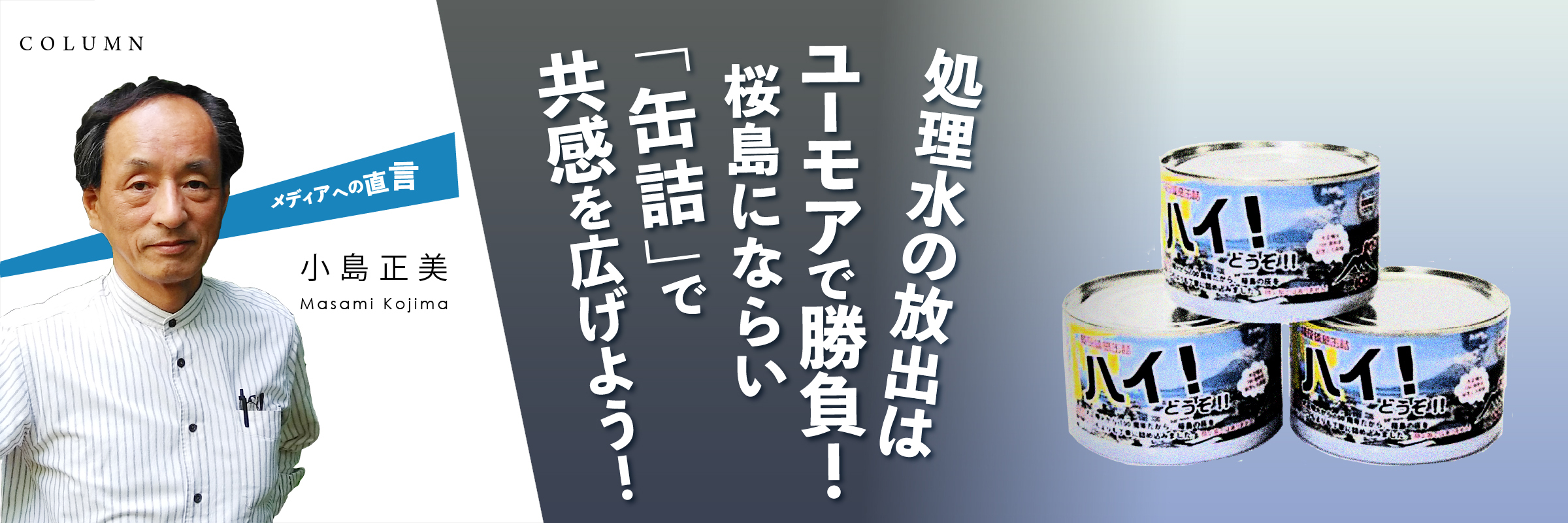

鹿児島空港に「ハイ!どうぞ!!」と記された奇妙な缶詰が売られているのをご存じだろうか。知人が教えてくれた。何かと思えば、桜島の噴火で発生した灰を詰めた缶詰だという。

なかなか良いアイデアだ。ならば、福島第一原発事故で発生している処理水も、この手法にならって風評を少しでも解消し、「痛みを分かち合う」ことができるのではないか。

自治体の名アイデアで「灰缶詰」が誕生

「灰缶詰~ハイ!どうぞ!」。こんなユニークな文句の灰缶詰が鹿児島県の鹿児島空港や道の駅などで販売されている。

この缶詰は、鹿児島県垂水市が企画・デザインしたものだ。市役所の屋上などに積もった桜島の降灰を丁寧に詰め込んだ缶詰である。原材料欄を見ると、「桜島の降灰、垂水市民の苦悩」とあり、内容量は「ありがたくない、空からの恵み一〇〇㏄」と皮肉と茶目っけがたっぷりと詰まったラベルがはってある。値段は百円という手軽さだ。

© City of TARUMIZU

さらに使用期限については、「皆様の興味が無くなるまで」だという。なんというおもしろさ。缶詰を製造する社会福祉法人育友会障害者支援施設城山学園(垂水市)は「鹿児島のお土産の新定番にどうぞ!」とPRする。障がい者施設との連携も見事である。

商品を企画した垂水市役所の担当者はメディアの取材に対して「灰は通常購入しないものですが、購買意欲を刺激する目的で、ユーモアを込めました」と話したりしている。

逆境をユーモアと笑顔で跳ね返す発想は、お堅いイメージの自治体とは思えないほどのしなやかさを感じる。こういう心のこもったグッズなら、だれだってつい応援したくなる。

風評対策は「痛みを分かち合う」ことか

一方、福島第一原発の処理水の放出をめぐっては、風評被害が最大の懸念だと、どの新聞も報じている。風評を広げないためには、福島の痛みや苦しみをみなで分かち合えばよい。鹿児島の灰缶詰を買うことで、みなが痛みを分かち合うように、処理水に関しても、全国の人が痛みを分かち合う方法はないものか。

そう考えていたところ、私が編著で著した「みんなで考えるトリチウム水問題~風評と誤解への解決策」(エネルギーフォーラム)で、執筆者の一人の井内千穂さん(フリージャーナリスト)は次のように提案している。

「福島の水だから福島から流すと決めつけてよいのか。国民的議論を少しでも促すために、象徴的な少量、たとえばペットボトル一本でもいいから、全国各地でALPS処理水の海洋放出を分かち合うセレモニーのような形も考えられるのではないか。それが自分の問題としてトリチウム水と向き合うきっかけになるのではないか」(一部筆者で要約)

処理水をペットボトルで持ち帰る「痛みの分かち合い運動」の提案である。灰缶詰に劣らず良いアイデアである。桜島の灰缶詰にならって、海へ放出された処理水を缶詰やボトルに詰めて、道の駅で売るのもよいだろう。

缶詰かボトルのラベルにどのようなメッセージを記すか。そこが知恵の見せどころである。鹿児島の灰缶詰にならえば、「○○○ 海からの恵み一〇〇㏄」といった表現もよいだろう。この○○にどのような言葉を込めるかをみなで考える必要がある。みなで考えることこそが井内さんの言うように、自分の問題として向き合うきっかけになるからだ。

ユーモアも提案もない、まるで他人ゴトの社説

ひるがえって、新聞の社説を見てみよう。自分の問題として向き合っていない他人事的な社説にしばしば出くわす。

たとえば 神戸新聞(二〇二二年七月三十一日)。「政府は風評被害対策として三〇〇億円の基金を用意したが、本来求められるのは漁業の継続だ。安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある。トリチウムは各地の原発で排出してきたと政府は説明する。だが、これまで周知されていなかったのがむしろ問題ではないか。通常の原発の排水と事故後の処理水との違いなど、国民が抱く疑問点は尽きない。政府や東電は計画を見合わせ、関係者の理解が十分に深まるまで、丁寧に説明を尽くす必要がある」(筆者で一部要約)。

読者に向けて、丁寧に説明を尽くす義務があるのは神戸新聞のほうだろう。「安心して食べられる魚介なら消費者は買い控えしない。海洋放出が「安全」と言う以上、科学的根拠を示す責任がある」と書くが、まるで魚介類が食べて危ないかのような書きぶりだ。

これまで政府は分かりやすいチラシまで作り、科学的根拠を挙げて説明している。なのに、「これまで周知されていなかったのが問題だ」と書く。社説を書く記者は科学的根拠を知らないのだろうか。知らないなら大問題だ。もし知っていて書かないなら、不誠実の極みである。

政府や科学者の説明が国民になかなか周知されないのは、魚介類の危険性をにおわせるこんな他人ゴト的な社説があるからではないのか。報道に携わる記者は、鹿児島の灰缶詰の発想にならって、もっとユーモアにあふれ、応援したくなる提案に満ちた社説を書いてほしい。