処理水報道に見る新聞の「ワンパターン構図」が風評抑制の足かせか!

二〇二三年三月十七日

一〇〇〇回の説明会

福島第一原発に溜まる処理水の放出に関する最近の新聞記事を読みながら常に感じるのは、報道の構図が以前と全く変わらないことだ。悪く言えば、どの記事も代わり映えのしないワンパターン記事なのである。

処理水に関する報道舞台に登場する役者は、主に政府、東京電力、漁業関係者、国民(消費者)、流通事業者、学者、メディアの7人だ。大半の新聞記事では、役者たちの役割は決まっている。政府と東京電力に対しては、「風評の払しょくに向けて、もっと努力すべきだ」という役割が与えられ、国民は「不安と風評への懸念を表明する」立場であり、漁業関係者は「反対」を表明する位置づけだ。福島の食品を扱う食品流通事業者の役割はきわめて重要だが、登場頻度は低い。学者は媒体の性格に合わせて、安全と言ったり、危ないと言ったりする役目だ。メディアはこれらの役者の声を聞いて、「風評への懸念は根強い。国民の理解は不十分だ。政府はもっと国民の理解促進に努めるべきだ」と書き立てて騒ぐだけである。まとめ役のメディアがまるで他人事のように記事を書いているせいか、ワンパターン記事が量産されているのが実情である。

こうした報道の構図が続く限り、風評の解消は難しい。読売新聞は三月八日付朝刊の「東日本大震災12年 新たな課題③」で、政府はこれまでに正しい知識や理解を広げる説明会や座談会を約一〇〇〇回も開いてきたと報じていた。政府や東京電力がここまで努力しても、風評被害の懸念がなくならない背景には、報道に何か構造的な欠陥があるのではないか。

記者の突っ込み不足

まず気づくのは、記者たちが風評を抑えるためにどういう情報を出せばよいかを真剣に考えていないことだ。風評を抑える役目はあくまで政府と東京電力であるといった報道の構図があるのだろう。

ところが、ここへ来てややトーンが変わってきた兆しが見えた。読売新聞は三月八日付朝刊で野崎哲・福島県漁連会長の談話を載せた。「放出は了解できない」とした上で「廃炉が確実に進むことが重要だ。極端な対立構造にするつもりはない」との見方を載せたのだ。これまで漁業関係者の言葉はたいてい「断固反対」だったが、「極端な対立構造にするつもりはない」というコメントは新鮮であり、何かしら前進へのシグナルにも思えた。

残念なのは、記者の突っ込み不足だ。「対立構造にするつもりがない」という言葉を聞いたならば、「では、どういう着地点、解決策を考えているのか」を聞き出して、提案型の記事にしてほしいのだが、その突っ込みがない。

仮にこの記事をきっかけに関係者が歩み寄れる接点が見つかれば、記者冥利に尽きると思うが、こういう問題解決型の記事を記者は志向していないようだ。

「反対ばかりもしていられない」の先は?

同様のことは朝日新聞の記事でも見られた。今年二月二十六日付朝刊で「近づく海洋放出、福島の葛藤」との見出しで風評懸念を報じたが、私の注意を引いたのは、漁業者が「海洋放出には反対だ」とする一方、「ただ反対ばかりもしていられない」との言葉だった。記者が「反対ばかりもしていられない」という漁業者の気持ちを載せたということは、おそらく記者も同じような思いを抱いたに違いない。ならば、何をすればよいのかをさらに漁業者に尋ね、その思いを記事にしてほしかったのだが、その肝心な点がない。

せっかく漁業者の「反対ばかりもしていられない」という肯定的な話を引き出したのだから、何か建設的な提案を漁業者から引き出して報じてもよさそうだが、記者はそれ以上深く突っ込んでいない。

NHKはお手本のような報道だった

もはや新聞記事には風評の払しょくは期待できないかと諦めかけていたときに、NHKが風評を抑えるお手本のようなニュースを流した。

それは三月九日夜のNHK「ニュースウオッチ9」の処理水に関するニュースだった。これは明らかに風評被害を食い止めようとする記者の熱い意志がひしひしと感じられる構成だった。前述の新聞報道と明らかに異なるのは、消費者や流通事業者が福島産の魚を肯定的に受け止めている光景を大きく取り上げたことだ。東京都内で行われたイベント紹介で、女性2人が「原発のイメージとか関係なく、福島の美味しいものは積極的に食べておきたい」と笑顔で話す内容を流したのだ。

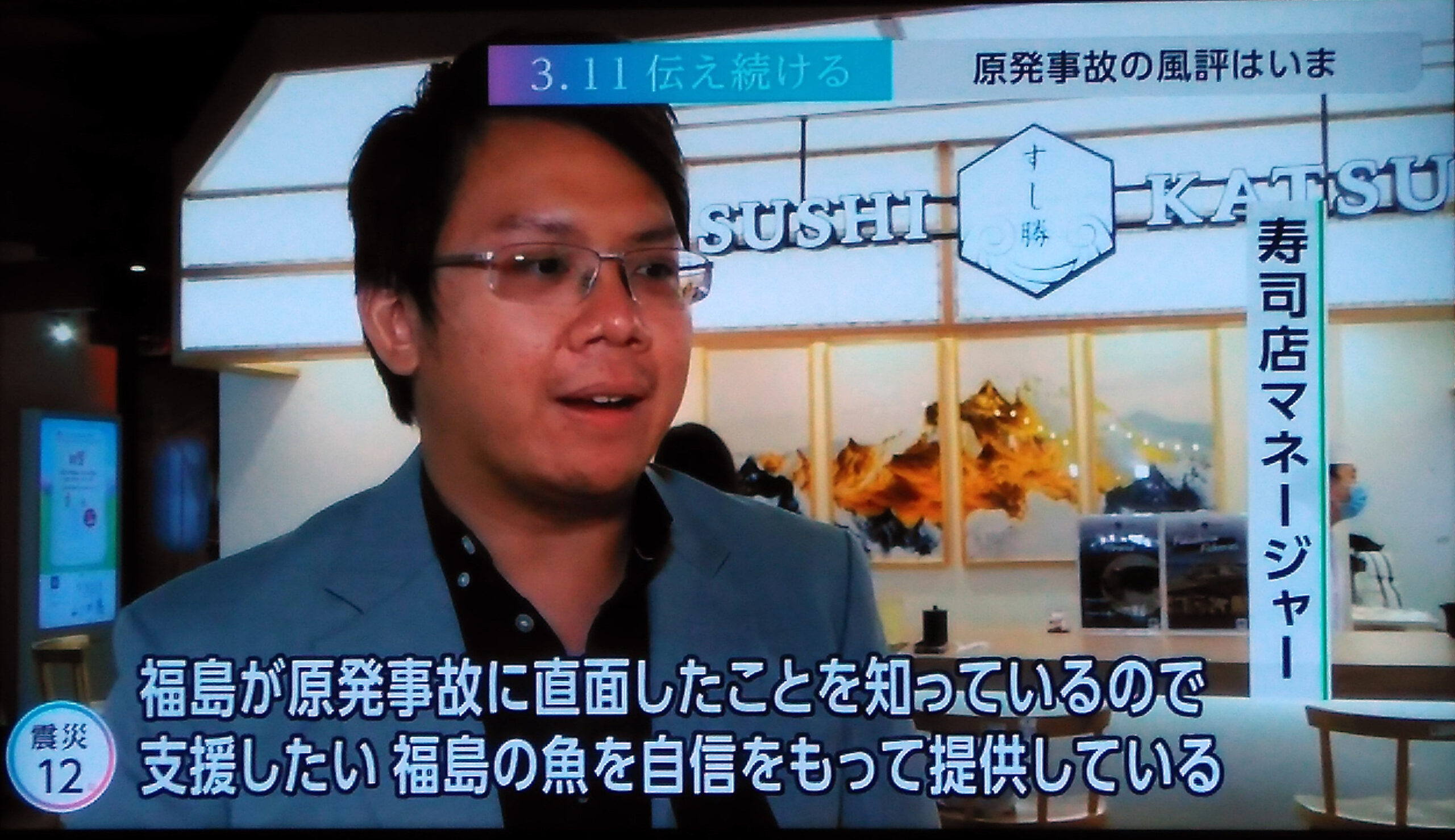

さらに東南アジア諸国からの輸入規制も緩和されている様子を伝え、タイのすし店のマネージャーが「支援したい福島の魚を自信をもって提供したい」と語り、それを美味しそうに食べる女性まで映し出した。また、福島県の小名浜魚市場を視察した流通事業者の姿も追い、飲食店のプロデューサー2人が「ここまで徹底して安全性を確かめていることを伝えていくことは協力できる」と語る感想も報じた。新聞と異なり、テレビの映像のインパクトは強い。

このNHKのニュースからは、風評被害を止めるのは政府と東京電力の役割だといった固定観念が見られない。

若き漁師の熱きメッセージ

さきほどのNHKのニュースに感心さめやらぬ中、今度は三月十三日夜の日本テレビ「news zero」で、福島の漁師から頼もしい言葉を聞き、胸が熱くなった。

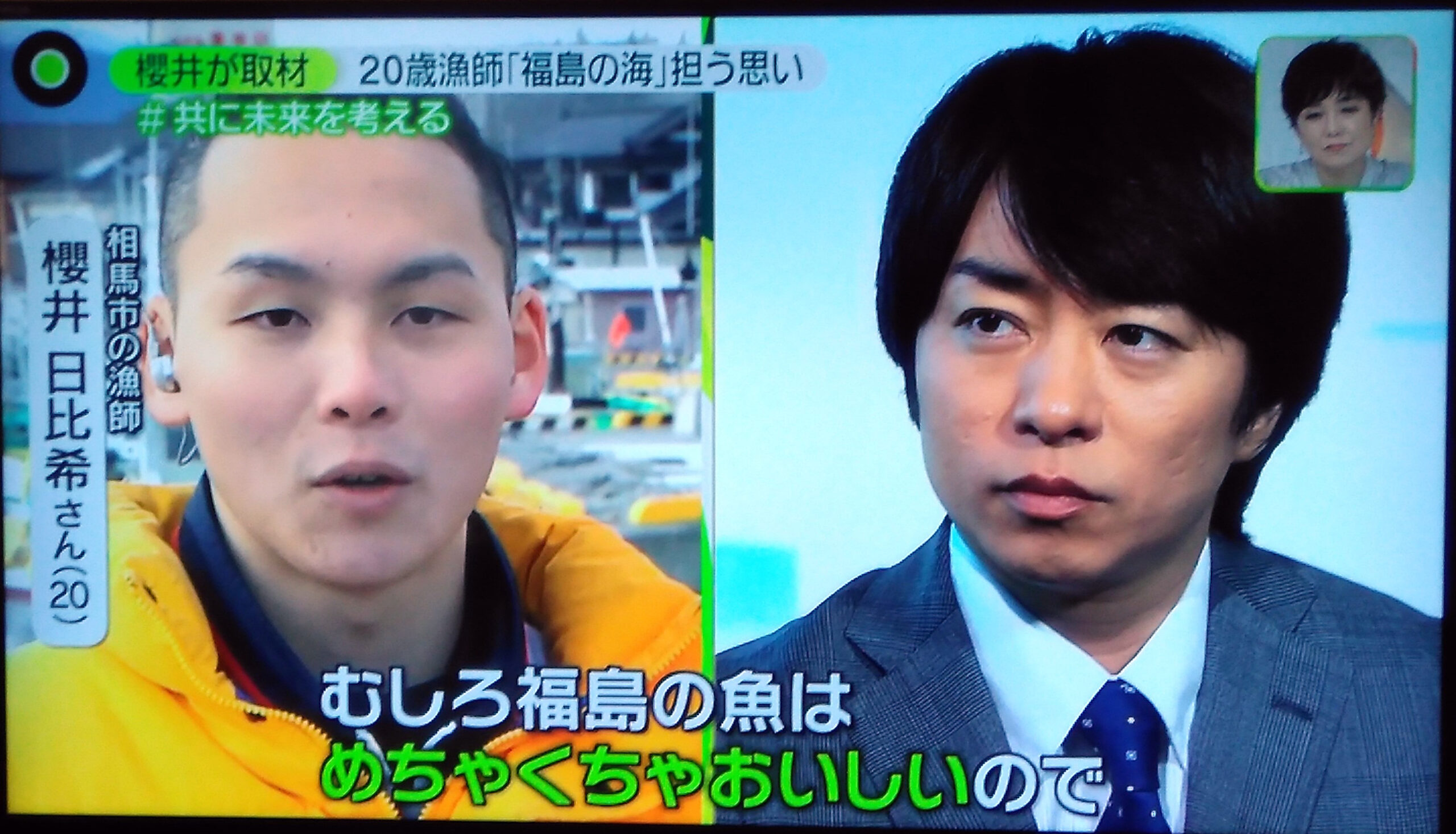

同番組は、トリチウムを含む処理水は世界中の原子力施設から海などに放出されているという地図を見せたあと、タレント・俳優の櫻井翔氏のインタビューに応じた福島の若き漁師(20歳)を映し出した。その漁師が「『福島の魚嫌だ』という人がいるかもしれないけれど、福島の魚は実際に食べてみると安全で、メチャクチャ美味しい」と熱く語ったのだ。

福島の魚に抵抗感をもっている人をはねつけるのではなく、そういう不安な感情に寄り沿って共感しながらも、「でも、福島の魚は安全だし、絶対に美味しい」という自信あふれるメッセージを発信したのだ。私がメディアの世界で漁業関係者に期待していたのは、この青年のような言葉だった。

海洋放出に反対する国民の気持ちも理解できるが、それでも「福島を支援してください」という温かいメッセージを届けることが共感を得るのだ。あの青年を見ていて、私は福島の魚を大いに応援したいという気持ちになった。これこそが共感を呼ぶニュースだ。新聞に見られる傍観者的なニュースとは正反対である。

とはいえ、「風評の解消に努めるべきは政府と東京電力であり、なぜ国民や漁業関係者がそれに協力しなければいけないのか」という疑問を持つ人もいるだろう。しかし、いくらSNSが発達しているとはいえ、政府がTwitterやYouTubeなどで福島の情報や動画を流したところで国民に届く情報量はたかが知れている。やはり、いまなおマスメディアの役割は大きい。

新聞をはじめ、メディアの主要な役割は政府の権力が暴走しないよう監視することだと心得ているが、こと風評の抑制が目的なら、メディアと政府が対立する必要はなく、ともに連携してもおかしくないはずだ。処理水の海洋放出が始まれば、おそらく中国や韓国から『福島産の魚介類は危ない』といった声が上がるだろう。そうした海外からの圧力をはね返すためにも、新聞はもっと風評への懸念解消を志向した記事を心掛けてほしい。