もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!

二〇二三年九月十三日

「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。

泉氏の発言は

歴史的な転換点

八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。

いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。

同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。

敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。

野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。

政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。

泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。

泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。

トリチウムは核実験で

一九六二年がピーク

とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。

では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。

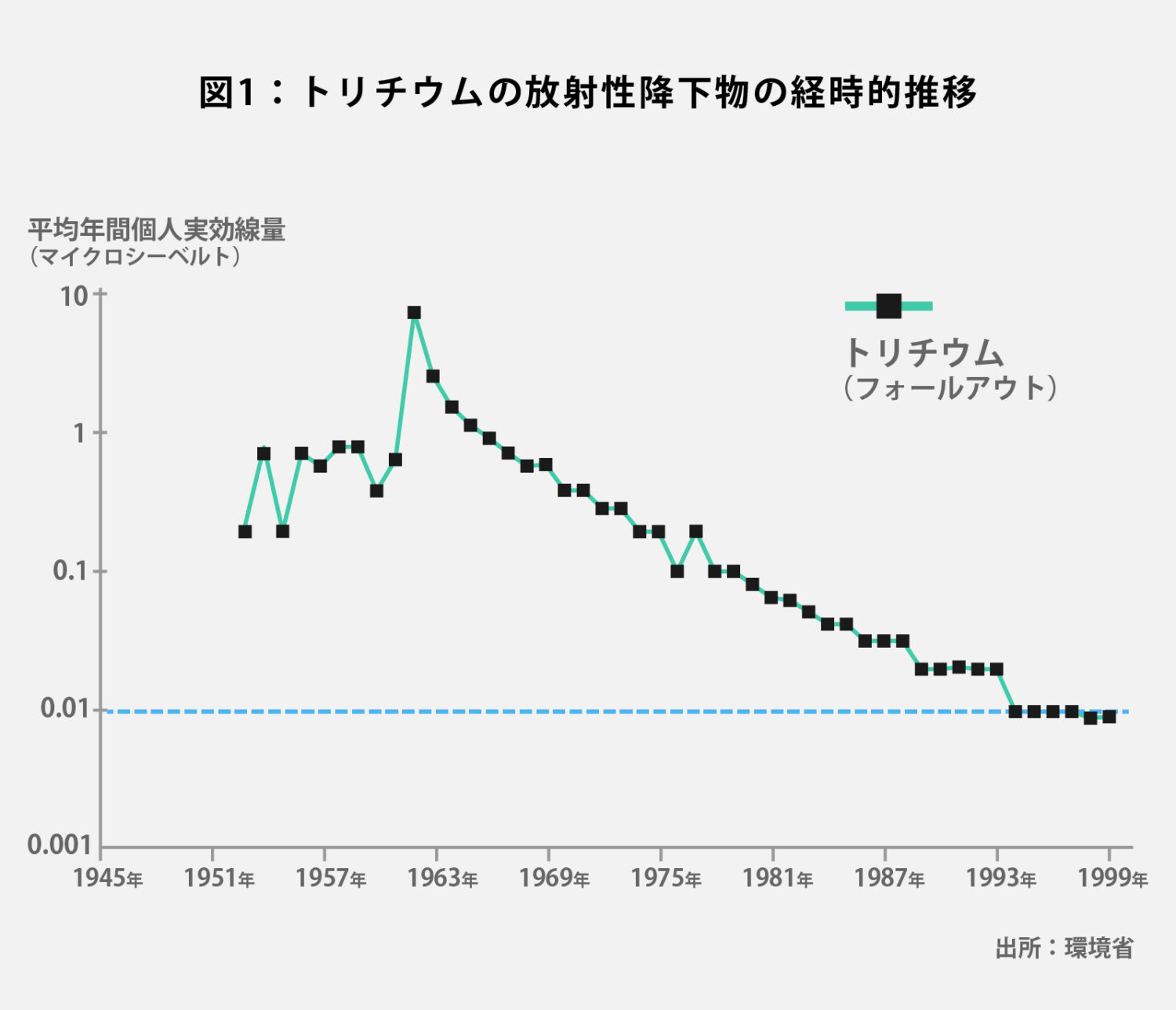

そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。

一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。

その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。

核実験でも

悪影響はなかったようだ

では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。

ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。

核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。

「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。

核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。

イオンの自主基準は

七千ベクレル

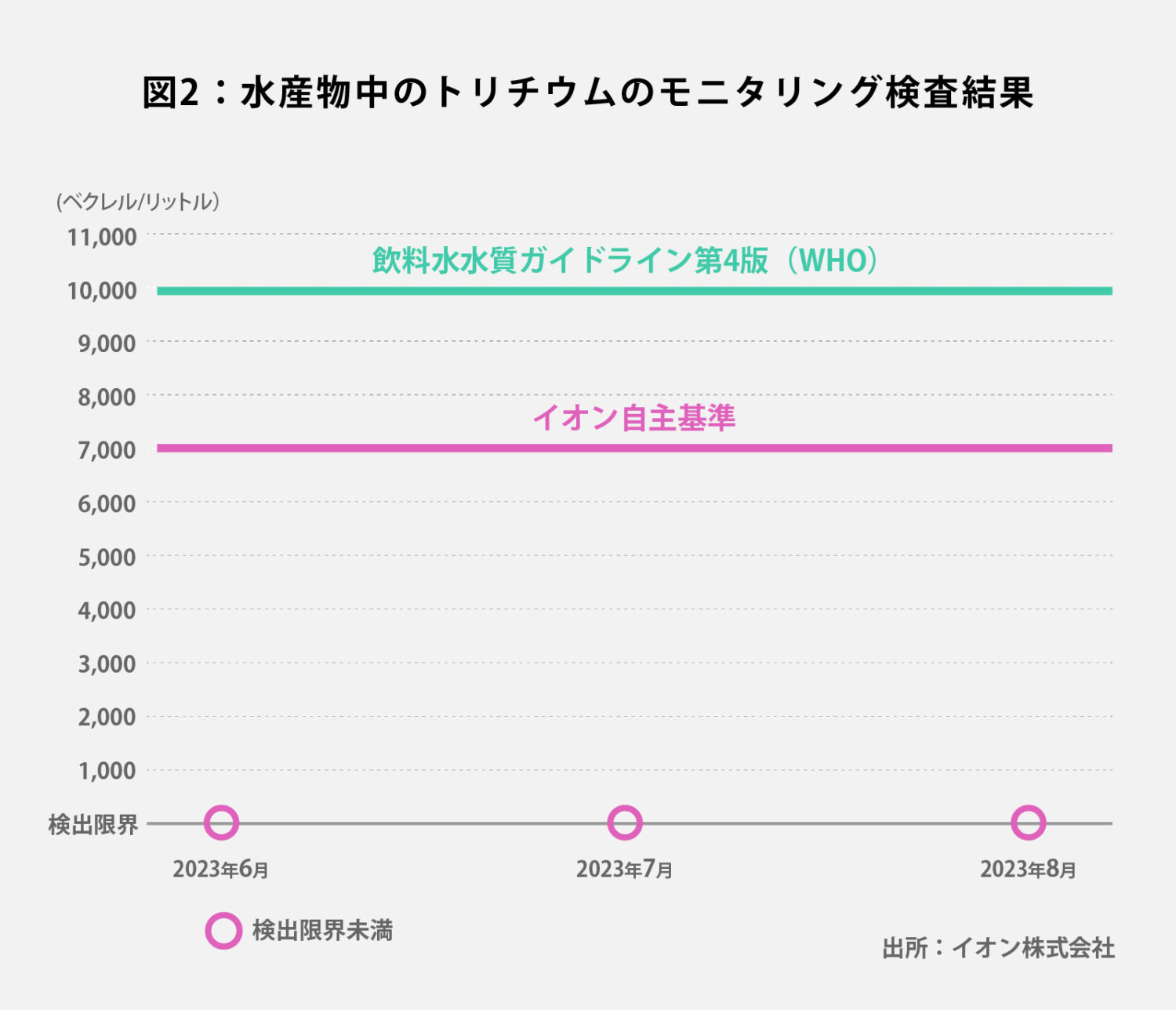

もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。

注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。

イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。

これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。

東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。