デジタル社会の進化に必要な「莫大な電力」をどう賄うか 大いなる議論を!

二〇二四年三月五日

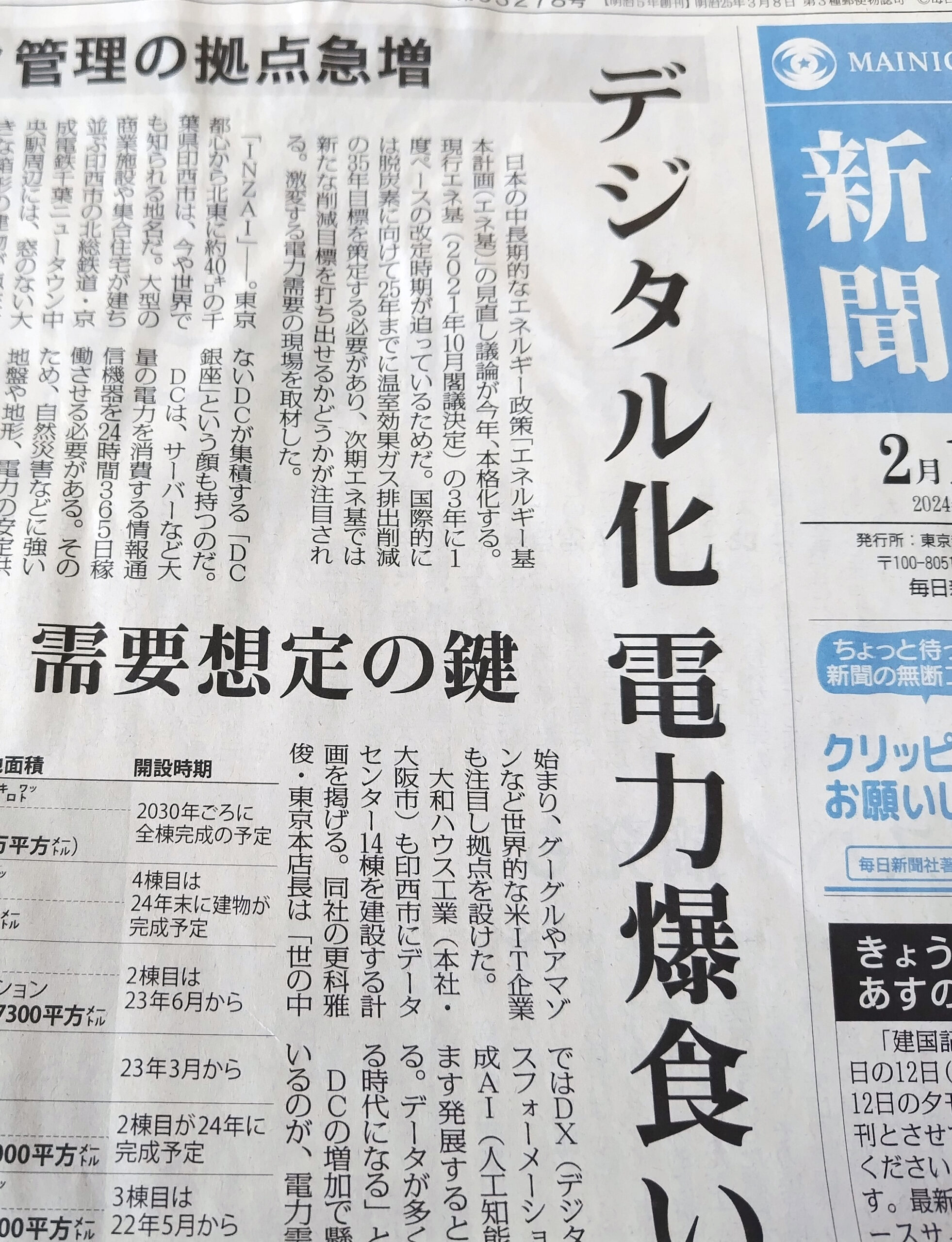

「デジタル化 電力爆食い」。こんな大見出しの一面トップ記事が二月二十二日付け毎日新聞に載った。確かに今後、デジタル化社会がさらに進化すると、想像を絶する莫大な電力が要る。いったいどうやって莫大な電力を賄うのか。これこそが原子力の議論を深める絶好の機会ではないだろうか。

荒涼とした野原が

IT企業の集積ビル群へ

毎日新聞(写真1)は記事の冒頭で千葉県北部にある印西市の千葉ニュータウン中央駅(北総線)周辺で進む異様な建築ラッシュを紹介している。窓のない大きな箱型ビル(写真2)が次々に建ち、ここだけはまるで別世界だ。住友商事グループのIT系企業であるSCSK株式会社、グローバルなデジタル企業の英コルトデータセンターサービス、米エクイニクス、米グーグル、大和ハウス工業など、錚々たる大企業七社のデータセンターが次々につくられている。成田空港に近く、地震にも強い安定した地盤のため、ここが選ばれたという。

写真1

実は、私はそのビル群のすぐ近くに住んでいる。住み始めて約40年になるが、まさかこんな光景が現れるとは予想もしなかった。このビル群に合わせて、最近は巨大な物流ビルも次々に建っている。この現場を歩いた毎日新聞の記者は、これらのデータセンターは、サーバーなど大量の電力を消費する情報通信機器を24時間三六五日、稼働させるために建てられていると書いている。これに象徴されるように、今後、DX(デジタルトランスフォーメーション)、生成AI(人工知能)、そしてEV(電気自動車)の普及などが進むと、莫大な電力が必要になるというわけだ。

原子力の将来は見通せない

では、どうすべきか。もはやいまの国際情勢では石油や石炭、ガスなど化石燃料に頼ることは許されない。現実的な解としては、太陽光や風力などの再生可能エネルギーか原子力しかない。政府は二〇二一年十月に示した第6次エネルギー基本計画で二〇三〇年度における電源構成のうち、原子力の割合を二〇~二二%とした。しかし、二〇二二年度(速報値)はわずか五・六%にとどまる。そう紹介した毎日新聞は原子力の見通しについて、東京電力・柏崎刈羽7号機など地元同意を得られていないプラントが残っていることに加え、使用済み燃料の核燃料サイクルは進まず、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定も見通せないままだと悲観的な予想を書く。

再生可能エネルギーの

道のりは遠い

では、再生可能エネルギーはどうか。二〇三〇年度の電源構成に占める割合の目標は三六~三八%だが、現状では二一・七%(二二年度速報値)しかない。比率は伸びているものの、道のりは遠い。さらに再生可能エネルギーは天候に左右されやすく、電力需要を上回る発電を一時的に抑える「出力制御」も増えている。また、政府は化石燃料にアンモニアを混ぜる技術やCO2を回収・貯留する技術(CCS)に活路を見出そうとしているが、いまだ開発途上の技術で国際的な理解も得られていない。

このような現状を紹介したあと、記事は原子力も再生エネルギーもアンモニア混焼も道のりは険しいと書く。その内容を反映するかのように、1面に続く2面記事の大見出しは「原発・再エネ なお視界不良」だ。最後にどんな終わり方で記事を締めくくるのかと思ったら、池辺和弘・電気事業連合会会長の「野心的な目標でないと地球温暖化の防止はできない。(化石燃料を使う産業機器やガソリン車などの)電化を強力に進め、その電気を再生エネや原子力で賄うのが現実的だ。電源構成は比率ではなく、需要想定が先だ」とのコメントを載せた。

どこか他人事の記事

記事からは現状の険しさはよく分かる。確かにその通りなのだろう。だが、どこか他人事のような印象を受ける。記事をいくら読んでも、何をどうすればよいかの具体的な提案がないからだ。アンモニアの混焼やCCSは日本独自の方向性を示すものだと思うが、いとも簡単に国際的な理解が得られないと決めつける。

記者が池辺会長のコメントを載せてまで、再生エネと原子力が現実的な解だと考えるのであれば、原子力や再生エネをどう増やしていけばよいのか。いま注目されている小型原発(SMR)なら打開策になるのか。どうしたら原子力の再稼働をもっとスムーズに進めることができるのか。もっと深堀りした内容がほしい。現状の険しさをレポートした点は評価できるものの、記者の姿勢が見えず、もやもや感は少しも解消されない。

半導体は

デジタル社会のニューロン

私たちはふだん何気なくパソコンやスマホを使っているが、これらの機器が生活の隅々まで普及していった先に莫大な電力が必要になることは、あまり意識してこなかったのではないか。あらゆるモノがインターネットでつながるIOT(Internet of Things)の深化、そして車のEV化が進めば、今後ますます電力が必要となることは想像しやすいが、それがどれくらい重要なことかの認識が意外に低かったように思う。

元東芝研究員で日本でも有数の半導体システム研究者である黒田忠広・東京大学大学院教授が著した『半導体超進化論―世界を制する技術の未来―』(日経プレミアシリーズ)を読んで、私自身初めてそういう認識を新たにした。黒田氏は同書で以下のように述べている。

「データセンターの消費電力は、このままでは十年後に十倍に急増する。エネルギー危機の解決なくして、データ駆動型社会の持続可能な発展はない。省エネ対策がこのままだとすると、二〇三〇年には現在の総電力の倍近い電力をIT関連機器だけで消費し、二〇五〇年にはそれが二百倍にもなると予想される。消費エネルギーの急増の原因は半導体にある。AI(人工知能)の計算量はこの十年間に四桁も増大したが、その計算を担う汎用プロセッサーの電力効率は十年間で一桁しか改善されていない。そのためには半導体の微細化と3D集積が必要だ」。

これまで半導体は産業のコメと言われてきたが、これからは社会を動かすニューロンへと変わる。黒田氏は、莫大な電力の消費を減らすためには、電力消費の少ない半導体の開発生産が不可欠だと訴える。

エネルギー基本計画は

画餅に終わるか

そういう認識で再度、前述したエネルギー基本計画を見てみると、二〇三〇年度に原子力の割合を二〇~二二%にするという目標は、原子力を好むと好まざるにかかわらず、必須と思える。日本国内には稼働可能な原子力発電所は33基ある(二〇二四年二月時点)。しかし、原子力規制委員会の審査を経て、地元了解を得て再稼働されたのはわずか12基だ。これら12基の年間総発電電力量は、設備利用率ならびに時間稼働率を百%として単純計算しても、わずか一〇一七億kWh(二〇二三年実績は八一〇億kWh)に過ぎない。

資源エネルギー庁が二〇二一年に示した電力予想によると、徹底した省エネルギー(節電)が推進されたとしても、二〇三〇年度の電力需要は八六四〇億kWh、総発電電力量は九三四〇億kWh程度と見込まれている。再稼働した原子力の一〇一七億kWhでは、総発電電力量の一〇%程度に過ぎない。これではデジタル社会の進化に対応できるとは思えない。

このままだと毎日新聞の記事が暗示したように、再エネも原子力も目標に届かず、結局火力発電に頼らざるを得なくなることが予想される。個人的には、欧米の先進国が何と言おうと効率的な石炭火力を残すことはエネルギー源の確保からいっても必要だと思うが、残念なのは原子力の議論があまりにもタブー視されて、活発な議論が展開できないことである。

現実的な解に結びつく議論を

元経済産業省官僚で電力問題に詳しい制度アナリストの宇佐美典也氏は『電力危機』(星海社新書)で第6次エネルギー基本計画について、「大変野心的だが、無謀に近く、非現実的」と形容したうえで、次のように述べている。

「早晩、この非現実的な計画は軌道修正を迫られることになるだろう。そうなった時に、我が国が立ち戻るところは、結局、無用に打ち捨てられた原子力立国、そしてその中核となる核燃料サイクルの推進しかない。…二〇三〇年の温室効果ガス四六%削減という国際公約の達成を目指した時に、原発活用という選択肢を取らねばならなくなる。これは倫理的な問題ではなく、現実の制約の問題である」

宇佐美氏は二〇三〇年の温室効果ガス四六%削減という公約がいかに馬鹿げた理由で作られたかについても私見を述べている。それはそれで議論する必要はあるだろうが、デジタル社会の進化が莫大な電力を必要とするという問いかけに対して、いま一度、資源のない日本という現実の制約の問題として、原子力の議論を深化させる必要がありそうだ。