福島の山菜は本当に危ないのか? 基準値の意味を正しく伝えたい

二〇二四年三月二十五日

福島県内で採れる山菜を食べたら、本当に危ないのだろうか。毎日新聞が三月十二日付け朝刊で「『山菜の女王』復活へ試行錯誤 福島・飯舘村セシウム減らせ」と題した記事を載せた。基準値の意味を正確に伝えていないため、あたかも山菜を食べたら健康に影響があるかのような印象を与える、ミスリーディングな内容だ。では、記事のどこがおかしいのだろうか。

コシアブラは依然として

一〇八五ベクレル

記事を見てまず引っかかったのは、小見出しの「依然基準値の10倍」(写真1)だった。記事の骨子はこうだ。飯舘村が測定した山菜(ワラビ、ウド、フキなど)の放射性セシウムの濃度(二〇一四年~二〇二三年分)は二〇一一年の原発事故から低下しつつあるが、コシアブラだけは二〇二三年になっても、一キログラムあたり一〇八五ベクレル(二〇一四年は同二〇五五八ベクレル)を示し、基準値の十倍に上った。

写真1

その理由は、森林の大部分が除染されていないため、多年生植物のコシアブラはセシウムの多い地表から十数センチのところに根をはり、しかもセシウムは根などに蓄積して植物体を循環するため、シーズンをまたいでも減りにくいのだという。そこで記事は「基準値を下回るにはさらに10年以上かかるだろう」という地元住民の言葉を載せた。

さらに、「山菜を塩水でゆでたあと、一時間、水に浸すとセシウムの量は調理前の三五~四五%程度に低減する」という方法を紹介している。

ちなみに、ベクレルは放射性物質が放射線を出す強さを表す単位で、一ベクレルは一秒間に一つの原子核が崩壊することを表す。

セシウムの基準値は

各国で異なる

放射性セシウムの現状を伝える記事自体に誤った記載があるわけではない。ただ全体を読んでいて誤解を与えかねないと感じたのは、一〇〇ベクレルという基準値にこだわるあまり、一〇〇ベクレルを超えた山菜を食べると健康に影響するかのような印象を与える点だ。

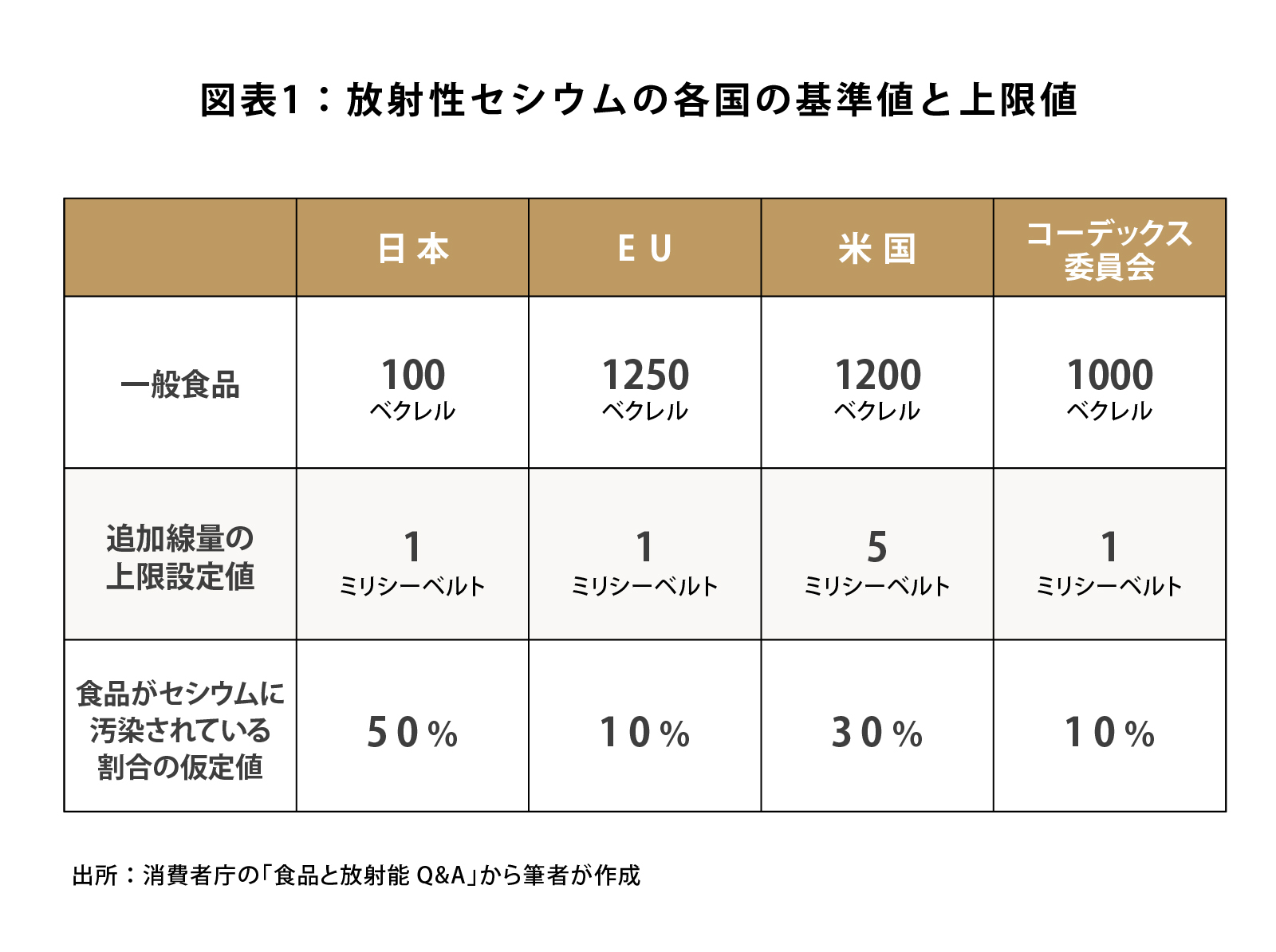

知っておきたいのは、基準値は健康影響をはかる指標値ではないということだ。そのことは各国の放射性セシウムの基準値を見ればすぐに分かる。図表1を見てほしい。日本の一般食品の基準値が一キログラムあたり一〇〇ベクレルなのに対し、EU(欧州連合)は一二五〇ベクレル、米国は一二〇〇ベクレル、コーデックス委員会(世界食糧機関と世界保健機関によって設置された国際的な政府間機関・百八十八か国加盟)は一〇〇〇ベクレルだ。

なんと欧米諸国の基準値は日本よりも十倍も緩い。記事は「コシアブラの一〇八五ベクレルは基準値の10倍」と書いたが、このコシアブラは欧米諸国では堂々と流通できる。確かに日本では一〇〇ベクレルを超えると出荷制限(販売禁止)がかかるが、欧米では基準値以下なのでそのまま流通するのだ。ということは、仮に欧米人が一〇八五ベクレルの山菜を食べても、健康に影響することはないことを意味する。

いうまでもなく、基準値の緩い(数値が高い)欧米の人たちがセシウムの影響を受けにくい体質をもっているわけではない。

毒性は食べる「量」いかんで決まる

もうひとつ押さえておきたいのは、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルという意味だ。これは一キログラムあたりの数値なので、一キログラムあたり一〇八五ベクレルのコシアブラの場合、十グラムしか食べなければ、体内に摂取されるセシウムはその百分の一の約10ベクレルで済む。逆に基準値以下のコシアブラでも、2~3キログラムも食べれば、体内摂取量は100ベクレルを超えてしまう。

この例でわかるように、基準値以下の食品でも大量に食べれば、基準値を超える。食べた人に健康影響が生じるかどうかは、食べる「量」によって左右され、基準値を超えたかどうかではない。つまり、一〇〇ベクレルという数値は、健康に影響するかどうかの指標ではなく、生産者に対して「出荷の際に気をつけてもらうためのシグナル」なのである。

年間一ミリシーベルト以下が上限

では、健康影響をはかる指標値は何か。図表1の二段目にある「追加線量の上限設定値」の年間一ミリシーベルト(シーベルトは放射線が人体に及ぼす影響を表す単位)である。もちろん一ミリシーベルトを超える放射線を浴びたからといって健康影響が生じるわけではない(低線量による影響はいまも科学的な議論が続く)が、放射線の影響を管理する数値としては、年間一ミリシーベルトが世界的な標準管理値となっている(ただし米国は年間五ミリシーベルト)。

ここで強調したいのは、セシウムの基準値は各国の事情によって異なるが、健康影響の指標はほぼ同じという点である。欧米人も日本人も同じ人間なので、健康影響を測る数値が大きく異なるはずはない。

一〇〇〇ベクレルの山菜を

食べても影響はない

では、仮に一キログラムあたり一〇〇ベクレルのセシウム(半減期が約三十年のセシウム137と仮定)が検出された山菜を一キログラム食べた場合、人体への影響(内部被ばく)はどれくらいになるだろうか。計算すると〇・〇〇一三ミリシーベルトである。一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム食べた場合は、十倍の〇・〇一三ミリシーベルトとなる。仮に一〇〇〇ベクレルのコシアブラを一キログラム(そもそも一キロも食べる人はいないだろうが)食べても、一ミリシーベルトをはるかに下回り、健康への影響はないことが分かる。

EUの基準値が一二五〇ベクレルでも、西欧人の健康を守ることができるのはこれで分かるだろう。そもそも私たち日本人は自然界から年間約二ミリシーベルトの被ばくを受けながら生活をしている。それと比べても、山菜から摂取するセシウム量は極めて少ない。

実はこうした考え方は農薬も同じである。農薬の残留基準値は各国の気候や風土で異なるが、健康影響をはかる指標値の一日許容摂取量(ADI)は世界共通である。このあたりのからくりは、拙著「フェイクを見抜く」(ウエッジ)をお読みいただきたい。

「安全・安心」のために

一〇〇ベクレルを設定

では、なぜ日本は欧米よりも十倍も厳しい基準値を設定したのだろうか。福島第一事故後にセシウムの基準値がどのように決まっていったかを、私は現役(毎日新聞)の記者として当時、熱心に取材していた。そもそも事故が起きる前の一般食品の暫定基準値は、一キログラムあたり五〇〇ベクレルだった。厚生労働省や食品安全委員会などで活発な議論が行われたが、結局、「より一層、食品の安全と安心を確保する観点から」という理由で一〇〇ベクレルに決まった。

許容していた年間追加線量も、事故前は年間五ミリシーベルトだったが、一ミリシーベルトに引き下げられた。一〇〇ベクレルが導き出される計算式の裏には、日本国内の食品(流通する食品の半分と仮定)はすべてセシウムに汚染されているという非現実的な仮定があった。これに対し、EUの一二五〇ベクレルは、流通量の一割が汚染されているという現実的な条件で計算されている。当時は旧民主党政権。結局は政治的な思惑もあって、「安心」を重視した政治的な決着となったのだ。

一九六〇年代は

もっとリスクが高かった

原発事故から十三年もたつと、セシウムの基準値が政治的に決められていった経過を知る記者は、少なくなっている。毎日新聞の記事について言えば、一〇〇ベクレルは健康影響をはかる指標値ではなく、たとえ一〇八五ベクレルのコシアブラを一キログラム食べたとしても健康への影響はない、という解説を入れてほしかった。

今後、セシウムの影響を伝える場合は、中国などが核実験を行っていた一九六〇年代のほうがよほど健康へのリスクは高かったという事実を、記者たちは頭の片隅に刻んでおいてほしいものだ。福島第一原発の処理水の海洋放出は今のところ順調に進むが、魚介類からいつ何時一〇〇ベクレルを超えるセシウムが検出されるかもしれない。その際に冷静に「一〇〇ベクレルを超えても健康影響とは関係ない」と、記者たちがしっかりと書いてくれることを期待したい。