原子力発電所の〝耐震安全性〟報道に 第三者的なファクトチェックを!

二〇二四年四月二十二日

「原子力発電所の耐震性は民間住宅よりも劣る」。こんなまことしやかな言論がいまも聞こえてくる。このことを記事にする記者も後を絶たない。能登半島地震をきっかけに、ようやく電気事業連合会が「Enelog」(vol.63)で解説したが、やはり誤解に満ちたニュースに対しては、第三者的なファクトチェックの重要性を改めて痛感する。

樋口氏は

いまもメディアで人気

今年一月、「小島さん、原子力発電所の耐震性は民間住宅よりも劣ることを知っていますか」。旧知の食品科学者が驚いた様子でこんなことを尋ねてきた。ニュースで見たという。情報源を聞くと、二〇一四年に関西電力大飯原発の運転差し止めを命じた樋口英明裁判長(当時)の主張だった。樋口氏はいまなお各地で講演会を続け、大活躍している。

今年に入ってからも、一月に茨城県つくば市で、三月には京都府京丹後市で、四月には新潟県柏崎市で講演会を行っている。その都度、地元の新聞記者が取材し、樋口氏の主張をそのまま記事にしている。四月八日付け朝日新聞デジタル記事によると、「原発を再稼働させない柏崎刈羽の会」主催で四月七日に行われた講演会は約百六十人の満席だった。記事からはどんな内容の講演だったか分からないが、樋口氏の主張は「地震大国日本では原発に高度の耐震性が求められる」との言葉で紹介されていた。

京丹後市で三月二日に行われた講演会は毎日新聞が地方版で報じた。見出しは「原発の本質は国防だ」だった。ロシア軍に占拠されたウクライナのザポリージャ原発にふれ、「原発は人が管理し続けないといけない。そして暴走した時の被害はとてつもなく大きい」との内容が載っていた。

原発の耐震設計は

民間住宅より劣る?

このように樋口氏は「原発を止めた裁判長」として、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞(東海地方では中日新聞)などでは常にヒーロー並みの扱いで記事になる。私も直接、樋口氏の講演を聞いたことがあるが、いつも気になっていたのは、以下のような内容だ。

「大飯原発の耐震設計基準は、東京電力福島第一原発事故後、当初の四〇五ガルから八五六ガルに引き上げられた。原子力規制委員会は厳格化した新規制基準に適合すると判断したが、大手住宅メーカーには三〇〇〇ガル台や五〇〇〇ガル台の地震に耐える一般住宅があり、それに比べると原発は著しく低い」(二〇二一年五月六日毎日新聞経済プレミア)。

ガルとは地震の強さを表す加速度の単位だ。樋口氏の主張は、一般住宅が三〇〇〇ガル以上の地震に耐えられるのに対し、原発は九〇〇ガル以上に耐えられないという理屈である。二〇二一年当時、数多くのメディアの記者たちはこの主張に驚き、次々に記事にしていた。

その後、しばらく落ち着いていたかと思ったら、能登半島地震で志賀原発の変圧器などが壊れたことで再び、樋口氏の主張が注目され、ニュースが増え出した。その中で私の知人の食品科学者は初めて樋口氏の主張を知った。「これって本当なのか」。驚いた知人はネットで調べたが、原発の耐震設計が民間住宅より劣るかどうかについての適切な解説は見つけ出せなかった。それで私に尋ねたというわけだ。

電力会社の回答

実は三年前、私も樋口氏への反論がないかネットで探そうとしたが、見つけられなかった経験がある。電力業界のウェブサイトを見ても、それらしき反論は見当たらない。そこで東京電力と関西電力に聞いてみたところ、「原子力発電所は固い岩盤に建っているのに対し、一般住宅はそれほど固くない地盤の上に建っている。硬さの異なる地盤地点における数値(ガル)を比べることは適切ではない」との回答を得た。

要は、岩盤での加速度(数値)と柔らかい地盤での加速度(数値)を同列に論じることはできないということなのだが、十分に納得した気持ちにはなれなかった。以来、ずっと分かりやすい解説がほしいと思っていた。

固い岩盤は軟らかい地盤の

二分の一~三分の一

そうしたもやもや感を抱いていたところ、つい最近、発行された電気事業連合会の冊子「Enelog」で、能登半島地震規模の地震が発生した場合の耐震安全性に関するQ&Aを見つけた。そこに以下のような記述が見られた。

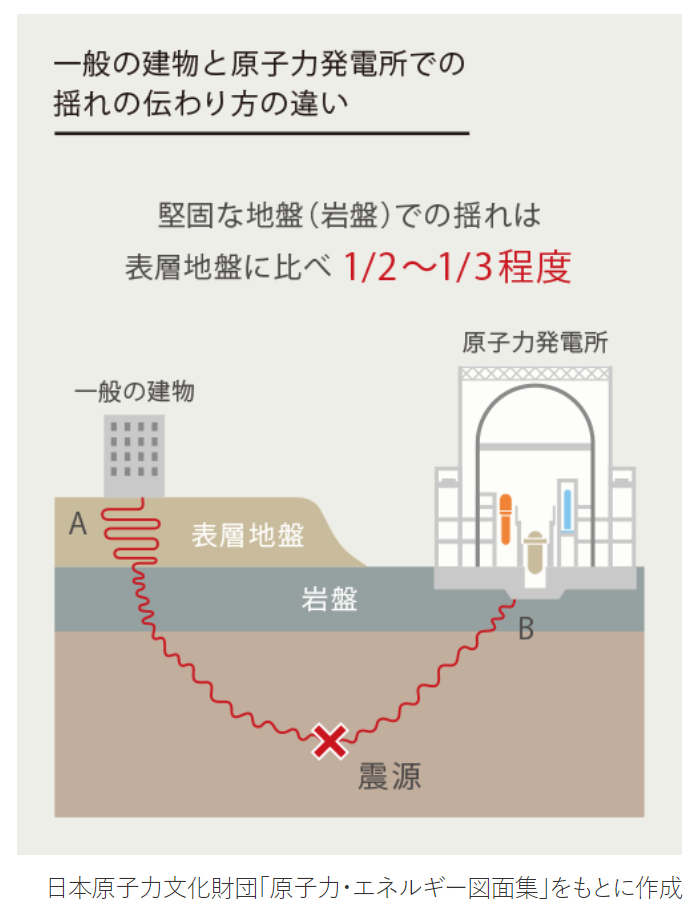

「一般建築物が建設される地表面に近い表層地盤の方が、原子力発電所が建設されている強固な岩盤よりも地震による揺れが大きく増幅されることから、志賀原子力発電所の岩盤面の揺れの大きさとして設定された現在の基準地震動(六〇〇ガル)と、表層地盤の上に設置する一般建築物の揺れの大きさ(ハウスメーカーが耐震実験を行っている約五〇〇〇ガルなど)を単純に比較することはできません」

このQ&Aの解説には、イラスト図(図1参照)が添えられ、「堅固な地盤(岩盤)での揺れは、表層地盤に比べて、1/2~1/3程度」という解説があった。これなら確かに理解できる。

第三者的な解説が必要

そして、改めて関西電力のウェブサイトを見ていたら、「巨大地震に備える」という項目で以下のような解説があった。

「平成二十八年四月に大きな揺れが観測された熊本地震において、熊本県益城町では、四月十四日の前震(マグニチュード六・五)において、軟らかい地盤の地表で観測された揺れの強さは、一五八〇ガルでしたが、地下の硬い岩盤の中では最大で二三七ガルでした。原子力発電所は、大きな揺れになりにくい硬い岩盤の上に建設しており、地震が多い日本ではその他にも、耐震安全性を確保するために、各種対策を実施しています」

この説明だと、一般住宅が建つ表層地盤と固い岩盤とでは、ガルの数値に約七倍の差がある。これを読めば、原発の耐震と一般住宅の耐震を数値だけで比較しても意味がないことがさらに理解できる。

残念なのは、地震学や地質に詳しい第三者の専門家による解説がないことだ。ネットを幅広く調べれば、どこかにあるのかもしれないが、これだけ樋口氏の主張がニュースになっていながら、原発関連会社や団体のウェブサイトにちゃんとした解説(反論)がないのは不思議でしようがない。日頃から、原発やエネルギー関連ニュースで誤解を与えるような言論を見つけたら、すぐに第三者の専門家に分かりやすい解説を依頼して載せるというファクトチェック活動が必要だろう。そうしないと誤解はいつまでも人々の記憶に残り続ける。