石炭火力報道

日本の産業を守ろうとしないメディア

二〇二四年五月十七日

温室効果ガスの今後の削減対策などをめぐって、イタリア・トリノで開かれた先進7か国(G7)気候・エネルギー・環境相会合が四月三十日に閉幕した。その報道を各紙で比較したところ、やはり読売・産経と朝日・毎日・東京(もしくは共同通信)ではニュアンスがかなり異なり、気をつけて読まないとだまされてしまうことが分かった。

見出しからは

「石炭火力廃止」?

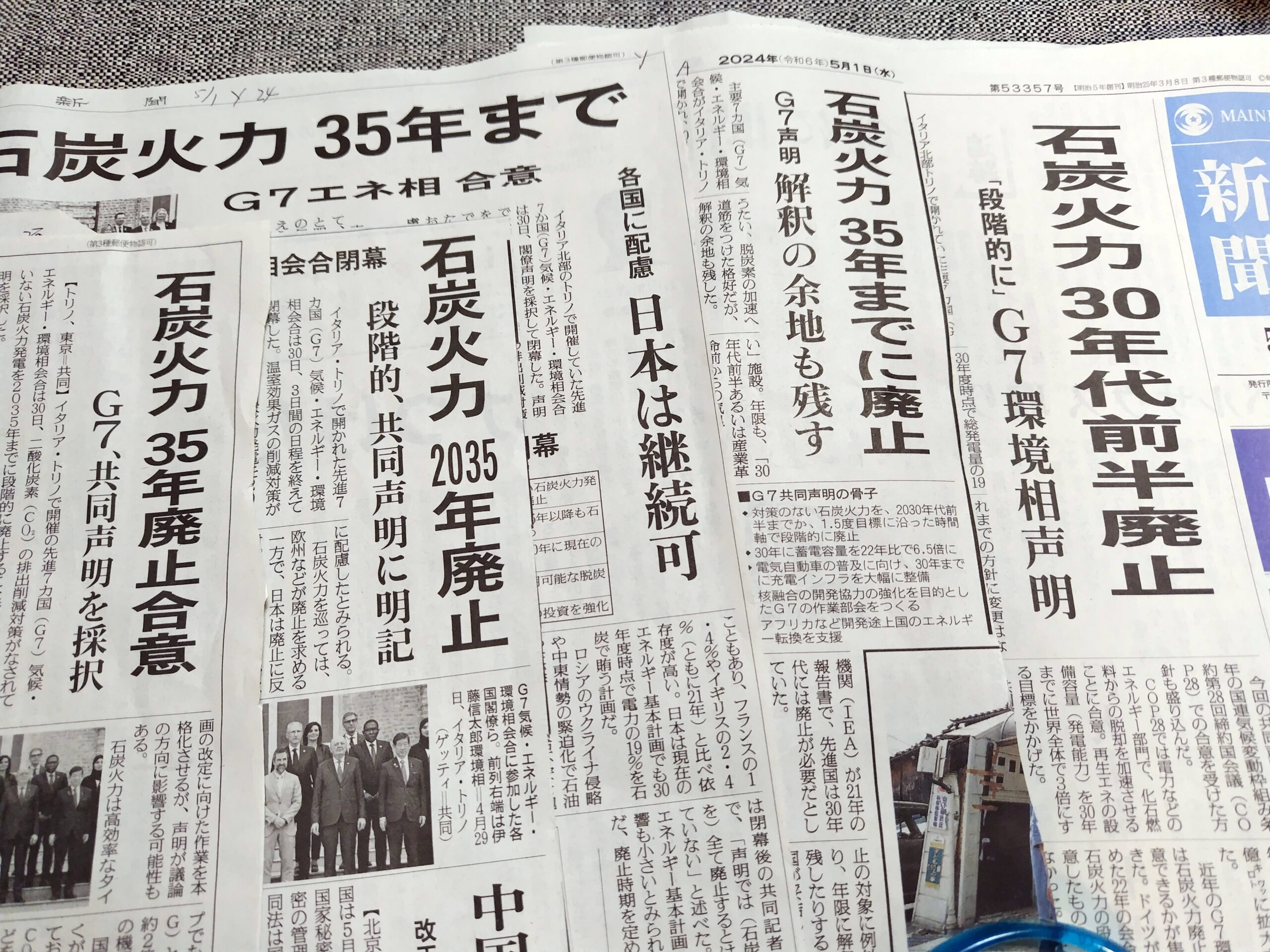

G7で何が決まったかを報じた5月1日付新聞の見出しを見比べてほしい(写真1)。右から順に毎日、朝日、読売、産経、東京(共同通信)の見出しだ。石炭火力を廃止する年限に関して、「30年代前半廃止」と「35年までに廃止」と分かれた。どちらにせよ、共同声明では「石炭火力は廃止される」ことで合意したと読める。

これらの見出しを見て、ついに日本は世界でもトップレベルの環境性能を誇る石炭火力を手放すのか?アンモニアを混焼する脱炭素型石炭火力も放棄するのか?そんな絶望的なヒヤリ感を覚えた。

ところが、丁寧に読み進めると読売新聞は前文で「35年以降の稼働を認める余地も残しており、石炭火力で多くの電力を賄う日本に配慮した形だ」とある。産経新聞も「石炭火力の依存度が高い日本は、燃焼時に二酸化炭素(CO2)が出ないアンモニアなどを活用して対応する」と報じた。これで単純に石炭火力を廃止するわけではないことが分かる。

そのことは東京新聞(トリノ、東京・共同)を読んで、確信に変わった。東京新聞は「環境団体は『排出削減対策が講じられていない』という条件が残る点を問題視し、『抜け穴』だと指摘する」という談話を載せた。環境団体が「抜け穴」だと批判しているということは、明るくて良いニュースだと考える習性を持つようになった私は、これらの記事でようやく、排出削減対策のない石炭火力は廃止するが、そうではない石炭火力は残りそうだ、と理解できた。

この点については、読売新聞の見出しだけは他紙と違い、「各国に配慮 日本は継続可」と「継続可」を強調していた。これは日本が誇る高性能の石炭火力は継続して残るという意味だ、と読み比べてようやく分かった。

高性能の石炭火力を

残すかどうかが焦点

そうであるならば、単に「石炭火力の廃止」という見出しはどう見ても、読者を惑わせる表現である。よく読むと、毎日、読売、産経、共同通信も「二酸化炭素の排出削減対策が講じられていない石炭火力を段階的に廃止」と書いている。さらっと読むと、その意味が理解できずに単に石炭火力が廃止されるんだと思ってしまう。日本が誇る脱炭素型で高効率の石炭火力を残す道が、明示的ではないにせよ認められたのであれば、それこそが価値あるニュースであり、私が見出し編集担当であれば、「日本の高性能石炭火力は廃止せず」との大見出しを飾ったであろう。

これらの記事を見ていると、記者たちの視点が、石炭火力の削減しか眼中にない欧米的思考に染まり過ぎているように思える。

なぜ中国やインドを

批判しないのか!

興味深かったのは朝日新聞だ。本文(五月一日付)の中で「今回の共同声明でも、廃止の対象に例外を設けたり、年限に解釈の余地を残したりすることで、各国が妥協した形だ」と書いたが、その詳しい意味がよく分からない。なぜ曖昧に書いているのだろうと思っていたところ、翌日の新聞にその解説版ともいえる大きな記事が載った。見出しは「脱石炭 孤立する日本 狭まる逃げ道 政府・電力、従来姿勢崩さず」だった。本文を読むと経済産業省の話として、今回の「排出削減採択のない施設」の定義について、「各国が合意したものではない。アンモニアの混焼、発電効率の高い石炭火力は対策を講じた施設と理解している」という内容が載った。これで昨日の記事の意味がより深く理解できた。

つまり、日本政府は高性能の石炭火力を何とかして残そうとしているが、他国からは批判を浴びている。この日本の奮闘ぶりを朝日新聞は環境団体のコメントを交えながら、「孤立する日本」と形容したわけだ。

この状況に対して、私なら「高効率石炭火力は、日本のエネルギーや電力の安定供給にとって不可欠だ。自国(他の先進国)に有利な政策を日本に押し付けてくる国際交渉の場でよくぞ自国の主張を貫き通してくれた」と絶賛する記事を書いたであろう。そもそも中国やインドはいまも電力の約六~七割を石炭火力に頼っている。日本が孤立するなら、中国やインドはとっくに孤立しているはずだが、いまもって国際交渉の場で堂々と渡り合っている。日本のメディアはなぜ、欧米側だけに立って、日本を責めるのだろうか。

石炭火力が電力の一~二%しかない英国やフランスが「石炭火力を全廃しよう」と提唱したところで自国にとっては痛くもかゆくもない。そのような国に対して、日本が高効率の石炭火力で対抗するのは理の当然である。どうやら日本のメディアは西欧の理念だけに共鳴し、自国の産業が滅んでも平気のようだ。

なぜ、文化まで欧米人の視点を意識するのか?

日本人が欧米人の目を気にする習性は、何も外交交渉に限ったわけではない。

五月二日(日本時間三日)、米国のドジャー・スタジアムで行われた球団主催のチャリティーイベントに大谷翔平選手と妻の真美子さんがそろって登場した。その場面をテレビで見ていて、ご存じの方も多いだろうが、真美子さんは大谷選手の一歩、二歩と下がり、後ろから遠巻きに眺めていた。その光景を見て、あなたはどんな印象をもっただろうか。

六日のTBSテレビの情報番組「ひるおび」でゲスト出演していた落語家の立川志らくさんは「日本女性の謙虚な所って、外国の人が見たらどう思うんですかね。何で夫人は後ろに下がってんだろ、って(思わないかな)」とコメントした。

女性が男性の後ろに立つという日本的光景をどう感じるかは、人それぞれが自身の人生観や価値観で判断すればよい話だ。なぜこの場面で「外国の人が見たら、どう思うだろうか」というおかしな発想が出てくるのだろうか。ここでいう外国人は欧米人であって、中国やインドのようなアジア人ではない。

夫婦関係も含め、日本の伝統文化を重んじた行動をとる日本人がいたところで何の不思議もない。日本人がいちいち欧米人の気に入るような行動をとったら、そのほうがむしろ異常である。立川氏のコメントを見ていて、やはり日本人には、欧米人の視点が正しく、日本人の伝統的な価値観は劣っているという深層心理のようなものがあるのではないかと感じた。

話を石炭火力に戻す。石炭火力が電力の多くを占める国と、ほぼ石炭火力のない国が同じエネルギー戦略を採用することはそもそも無理だ。今世界各国が目指している共通目標は、「二酸化炭素の削減」のはずである。目指すは石炭火力をどうするかではなく、二酸化炭素をどう減らすかである。であるならば、石炭火力を残しながらも、二酸化炭素を減らす技術(CCSやバイオマス利用も含む)を日本は堂々と進め、主張していけばよい。無責任なメディアの論調を気にしていては、日本の産業は本当に滅んでしまう。