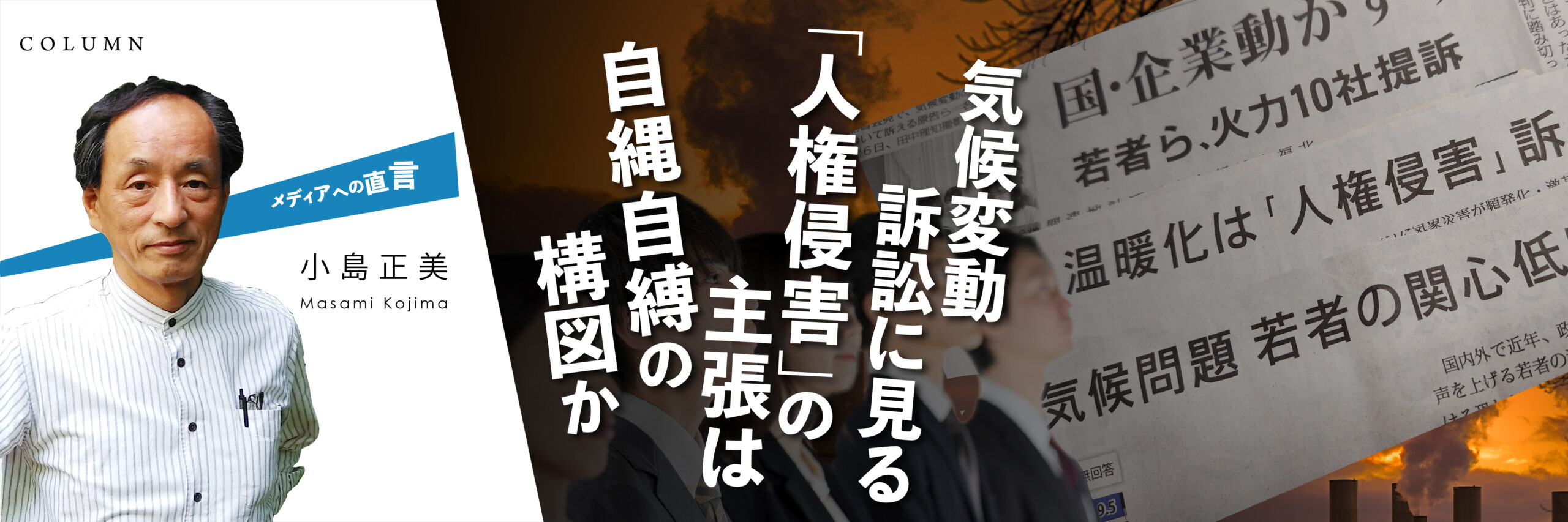

気候変動訴訟に見る「人権侵害」の主張は 自縄自縛の構図か

二〇二五年二月三日

若い世代による気候訴訟が名古屋地方裁判所で続いている。どうにも気になるのが「気候変動は人権侵害だ」という考え方だ。地球温暖化問題に強い関心をもつことはよいが、人権を楯に「CO2が気候危機の原因だ」と主張することは、結果的に自らの首を絞めることになるという私なりの逆説をあえて述べてみたい。

気候変動は「人権侵害」

全国の十~二十代の男女十六人が二〇二四年八月六日、気候変動の悪影響は若い世代の人権を侵害しているとして二酸化炭素(CO2)排出量の多い火力発電事業者十社を相手取り、CO2の排出を削減するよう求める訴訟を名古屋地方裁判所に起こした(毎日新聞八月七日付)。今月には二回目の口頭弁論が予定されており、熱い論争が続く。

若者たちは気候変動対策を「命と人権の問題」として政府が取り組むよう訴え、気候変動による災害を人権侵害と定義するよう法の整備も求めている。関西電力などを相手に脱石炭を求めた神戸石炭訴訟の控訴審でも、原告側は「気候変動時代における新たな人権侵害への対応姿勢を欠いた一審の判断を強く争います」(「気候ネットワーク」ホームページ)と、やはり人権侵害を強く主張している。

人権とは何か

では、そもそも人権とは何だろうか。法務省によると、人権とは,人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり,社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利だという。簡単に言い換えると、すべての人が幸福や自由を求めて人間らしく生きる権利のことだ。しかもその権利は「生まれながらに持つ固有の権利」だという。

どんなことが人権侵害なのか

では、若い人たちはどんなことに対して人権侵害だと言っているのだろうか。

「温暖化は『人権侵害』訴える声」との見出しで訴訟問題を報じた毎日新聞(二〇二四年十一月十二日付)では、若い人の「水害で家が流され、農業が立ち行かなくなったりすることで生活基盤が脅かされている。今起こっているのは、命と暮らしに関わる人権の問題なんです」との声が載っていた。これを読むと、生活基盤が脅かされ、安心して生活することができないことが人権侵害にあたると解釈できる。

別の声はどうだろう。新聞各紙を読んでみた。すると、中学三年生の「この暑さは異常です。プールが好きだけど暑くて泳げない。プールやスキーで遊ぶ自由を取り戻したい」との声があった(毎日新聞)。北海道の高校三年生は、「ここ数年、雪不足で地元のスキー場が開かれず、スキーもスノーボードもできなくなった。いまできることをすべてやりたい」と訴えていた(東京新聞)。この高校三年生の談話は、「この地球をできる限り今の状態のまま将来世代に残したい。そのために、できることはすべてやりたい」と赤旗新聞やNHKのニュースでは伝えられている。

気候変動によって、スキーができなくなり、プール遊びができなくなることを嘆いているわけだが、これらのことは日常的に自由な遊びができなくなり、幸せを追求する権利が奪われたという意味で人権侵害だと言いたいのだろう。

要するに、気候変動による悪影響が若者世代の人権を侵害しているというわけだが、当然ながら、この人権は発展途上国のすべての人々だけでなく、先進国のすべての市民にも適用される。

化石燃料関連産業の人々の

「人権」はどうなるのか

毎冬、オーストラリアから長野県白馬村にたくさんの人がスキーを楽しみにやってくる。当然、CO2を大量に出す飛行機に乗ってやってくる。そして、CO2を出すバスに乗り、ホテルでは暖房のきいた快適な部屋に泊まる。こういうスキー旅行も、幸福や自由を求めて人間らしく生きる固有の権利に基づく行動だといえる。

別の例を挙げよう。訴訟にかかわる若者たちは石炭や石油、天然ガスの化石燃料関連産業を目の敵にするが、その化石燃料関連産業にも、人間らしく生きる固有の権利をもつ従業員や家族が大勢いる。化石燃料関連産業が一方的な理由で潰されれば、そこで働く人たちの生活基盤はことごとく奪われる。これも人権侵害にあたるはずだ。しかもそれはスキーができなくなるといったレベルではなく、大勢の家族が路頭に迷い、貧困に転落する。

これまで日本の豊かな生活を支えてきた化石燃料産業を潰しても、『CO2を排出する最大の元凶なのだから仕方がない』と若い世代が考えているのだとすれば、それは他者への配慮を欠いた、恐ろしく偏った人権意識のように思われる。

なぜ化石燃料関連産業をつぶしても平気なのかと想像してみると、そこには「正義は我にあり。悪い奴は滅んでも当然だ」という冷酷な正義感があるような気がする。

途上国から見ると

先進国こそが悪の元凶

この構図を世界へ広げてみよう。そこに残酷な光景が浮かび上がる。

公益財団法人日本ユニセフ協会によると、世界では、約六億人が貧しい生活を強いられ、子供だけでも六人に一人(約三億三千三百五十万人)が極度に貧しい暮らしをしている。その貧しさは一日あたり三百円程度の生活である。スキーやプールどころではない。食べ物さえない。自然災害も頻繁に起きる。当然ながら、この貧しい子供たちにも人間らしく生きる権利がある。裏返せば、六億人の人たちに人権侵害が起きている状態だ。

若い世代が盛んに推奨する太陽光パネルやEV(電気自動車)の部品製造には、リチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタルが必要だ。これらの採掘・製錬・加工の現場では、石炭火力を使いながら劣悪な労働環境のもとで働く人々がおり、その人権侵害たるや、プールやスキー遊びの比ではない。

CO2原因説は

賠償問題を発生させる

では、どうすればよいのか。仮にCO2が気候危機を作り出した原因だというのであれば、そのCO2を大量にまき散らしてきたのは先進国の豊かな社会、そして人々である。つまり、先進国が加害者で、途上国は被害者となる。この状態に対して、発展途上国の人たちは先進国の人たちに向けて、こう言うだろう。

「私たちには、あなたたちがこれまで出してきたのと同じ量のCO2をこれから排出する権利があります。もしその権利を放棄(今後はCO2の排出ゼロ)しろ、というのであれば、あなたたちが過去に排出してきCO2の悪影響(気候危機)に相当する賠償金額を要求します。ちゃんと払ってくれますよね」

また、こうも言うだろう。

「もし賠償金を払うのを拒否するなら、あなたたちは、私たちがこれまでそうだったようにエネルギー消費の少ない質素な生活をしてください。その代わり、私たちはあなたたちがこれから消費するであろうエネルギーを使わせてもらいます。これでようやく人権侵害がおあいこ(貸し借りなし)になりますね」

途上国の人たちはCO2による気候変動で自然災害が増えて生活基盤を壊されたわけだから、CO2を多く出した先進国のせいで人権侵害に直面していると言える。

COP29の賠償額は46兆円

これは絵空事ではない。実際に起きたことである。昨年十一月にアゼルバイジャンで開かれたCOP29(国連気候変動枠組条約第29回締約国会議)では、途上国の気候変動対策を支援する資金について、「二〇三五年までに少なくとも日本円にして四十六兆円(三千億ドル)あまりを途上国に対して支援する」などとする成果文書が採択されて閉幕した(NHKニュース十一月二十四日)。

ところが、「採択直後にはインドをはじめとした新興国や途上国から、目標額が低すぎるなどと合意内容を批判する発言が相次いだ。ナイジェリアの代表は『冗談のような金額で問題だ』などと述べて非難した。こうした途上国からの反発に会場からは大きな拍手が起きました」(同NHKニュース)。

CO2犯人説は

自縄自縛の恐れ

確かに人権侵害を補償する額としては極めて少ない額である。驚くことに、その額は米国の実業家、イーロン・マスク氏の資産額の約六十八兆円(四千四百七十億ドル)よりも少ない。ナイジェリア代表が放った「冗談だろう」という声は心の奥底から飛び出た本音だろう。

日本のGDP(国内総生産)はおよそ六百兆円。米国はその七倍の四千二百兆円もある。これまでに先進国が享受してきた豊かさを考えれば、途上国への賠償は百兆円を軽く超えてもおかしくないはずだ。

そもそも、こうした分断構図が生まれる背景には、CO2削減をめぐる議論が政治的に利用され、特定の国や産業に過度な負担が生じる構造があるからだ。メディアは単に気候危機を訴える声を紹介するのではなく、先進国の側がCO2による気候危機を強く主張すればするほど、その責任と償いが先進国に戻ってくるという自縄自縛の構図をえぐり出してほしい。