キーワード:ロシア

-

ロシアの高速実証炉「BN-800」がフルMOX炉心に

ロシア国営の総合原子力企業ロスアトム社はこのほど、ベロヤルスク原子力発電所4号機として営業運転中の高速実証炉「BN-800」(FBR、88.5万kW)に、ロシアの原子力史上初めて全炉心にMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料が装荷されたと発表した。同炉はすでに燃料交換とメンテナンスのための停止期間を終え、送電網に再接続されている。高速実証炉である同炉の主な目的は、高速炉を活用した核燃料サイクルの各段階の技術を実証すること。2016年10月に同炉が営業運転を開始した当時から、初期炉心はウラン燃料とMOX燃料のハイブリッド炉心になっており、2020年1月に初回の燃料交換を行った後、炉内のMOX燃料集合体は合計18体に増加した。2021年2月の燃料交換時にはMOX燃料のみを160体装荷したことから、同炉は炉心の三分の一までがMOX燃料になった。その後もMOX燃料だけで燃料交換を行っており、ロスアトム社は今回すべてのウラン燃料集合体がMOX燃料集合体に置き換わったと説明している。装荷したMOX燃料集合体は、クラスノヤルスク地方ゼレズノゴルスクにある鉱業化学コンビナート(MCC)で製造されたもの。MCCでは、燃料製造設備が備え付けられ、2018年後半からMOX燃料集合体の連続製造を開始していた。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Sep 2022

- NEWS

-

ロスアトム社、新規海上浮揚式原子力発電ユニットの起工式

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は8月30日、極東のチュクチ自治区に設置する北極圏用「海上浮揚式原子力発電ユニット(NFPU)」の初号船について、船体部分の起工式を中国の造船所で開催した。このNFPUは、同社のエンジニアリング部門であるアトムエネルゴマシ(AEM)社が昨年7月、チュクチ自治区内で計画されているバイムスキー銅鉱山プロジェクト用に、所有者であるGDKバイムスカヤ社から受注したもの。この契約で、アトムエネルゴマシ社は電気出力約5万kWの小型炉「RITM-200」が2基搭載されたNFPU(10.6万kW)を4隻建造する。原子炉を搭載する船体の長さは140m、幅30m、船体のみの重量は9,549トンだが、すべての機材を積み込んだ後の総重量は2万トン近くなる見通しである。ロスアトム社傘下のOKBMアフリカントフ社が開発した「RITM-200」の機器製造は、すでに昨年からアトムエネルゴマシ社のグループ企業内で始まっているが、完成した船体部分が中国の造船所から機材の設置のため、ロシア側に納入されるのは2023年末になる予定。1隻目のNFPUとして、チュクチ自治区の銅鉱山に近いナグリョウィニン岬に係留され、運転開始するのは2026年末頃になるとみられている。請け負った4隻のうち、最初の2隻の船体を中国で建造する理由として、ロスアトム社は建造スケジュールに余裕がなく、ロシア国内の造船所でこなせる作業量ではない点を挙げている。3隻目と4隻目の船体建造については、今年の第4四半期に建造スケジュールと作業場所が決定される。アトムエネルゴマシ社のA.ニキペロフ総裁は今回の案件を特別視している理由として、まず同社がNFPU建設の最初から最後まで責任を持つ、最終製品のサプライヤーとなった点を挙げた。また、NFPUには北極圏用や準備中の熱帯用のほかに様々な出力や目的のものがあるが、今回のプロジェクトがその端緒となったこと、大規模な産業プロジェクト用や輸出用としても非常に大きな可能性がある点を指摘している。ロシアはこれまでに、電気出力3.5万kWの小型炉「KLT-40S」を2基搭載した「アカデミック・ロモノソフ号」を、2020年5月からチュクチ自治区内の湾岸都市ペベクで商業運転中。電気出力に加えて17.5万kW~19万kWの熱出力を持つ「RITM-200」は「KLT-40S」の特性をさらに生かしたSMRシリーズで、ロシアの原子力砕氷船に搭載した小型炉のこれまでの運転経験が活用されている。その陸上設置版である「RITM-200N」(電気出力5.5万kW)については、極東サハ共和国の北部、ウスチ・ヤンスク地区のウスチ・クイガ村で2028年までに完成させる計画が現在進展中となっている。(参照資料:ロスアトム社、AEMグループ(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 01 Sep 2022

- NEWS

-

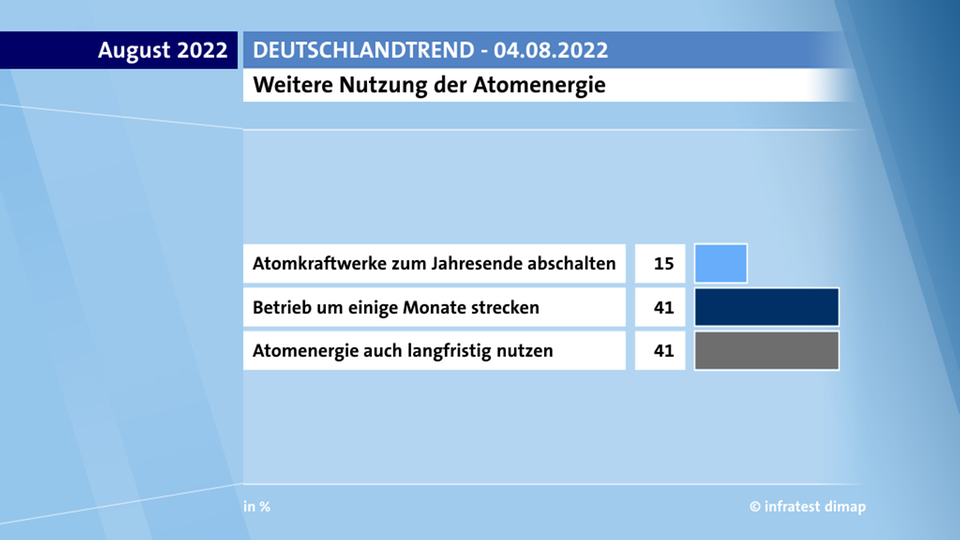

独国民の大多数が原子力発電所運転継続を支持

ドイツの公共放送ARDの委託で調査機関のドイチュラントトレンド(DeutschlandTrend)が実施した世論調査によると、ドイツ国民の大多数が「年末以降も国内に残る原子炉3基の運転継続を明確に支持」していることが明らかになった。ドイツでは2011年3月の福島第一原子力発電所事故を受けて、当時の連立政権が商業炉17基のうち8基を同年8月に直ちに閉鎖したほか、他の9基も2022年末までにすべて閉鎖することで合意。このうち6基はすでに閉鎖され現在残っているのは、イザール原子力発電所2号機(PWR、148.5万kW)とエムスラント原子力発電所(PWR、140.6万kW)、およびネッカー原子力発電所2号機(PWR、140万kW)の3基のみである。今年2月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、ドイツでは「ノルドストリーム1」を経由するロシアからの天然ガス供給が一時停止。再開後も、供給量は同パイプラインの輸送能力をはるかに下回っている。エネルギー価格が上昇するのにともない、ドイツ国内ではこれら3基の原子炉の処遇に関する議論が白熱していることから、ドイチュラントトレンドでは今月1日から3日にかけて、電話とインターネットを使って1,313人にインタビュー。原子力のほかに連邦政府に対する意識についても調査を行った。4日に明らかにされた調査結果によると、「脱原子力政策どおりにこれら3基を年末までに永久閉鎖すべきだ」と回答したのは15%に過ぎず、41%は最近のエネルギー情勢から「3基の運転期間を数か月間延長すること」を支持。同じく41%が「3基を長期的に活用することは有益だ」と回答しており、これらを合計した82%が3基の運転継続に賛成する結果になった。同機関はまた、原子力に根本的に反対している「緑の党」の支持者に対しても同様の質問を提示。その結果、「年末までに閉鎖すべき」と回答した人が31%に留まる一方、その倍の61%が「運転期間の延長」を支持していた。ただし、「長期的に活用すべきだ」と答えた人の割合は7%に留まっている。同調査によると、ドイツ国民は近年の状況を考慮し、その他のエネルギー対策も受け入れており、回答者全体の81%が「もっと迅速に風力発電が拡大されるよう、政策を推し進めるのは正しい」と表明。61%は「石炭火力の利用拡大に賛成」したほか、同じく61%が「自動車の運転速度を一時的に制限すべき」と回答した。その一方で、環境汚染の可能性が指摘される水圧破砕法によるシェールガスの採掘には批判的な意見が多く、回答者の56%が水圧破砕法に反対。賛成は27%に留まった。このほか、連邦政府がロシアからのエネルギー輸入を抜本的に断ち切る方向に向かっていることについて、大多数の71%が「正しい目標だ」と答えた。「間違っている」とした人は24%だったが、この点について同機関は州ごとに異なる傾向が出ていると分析。「正しい」との回答者は、西部に位置する州では76%だったが、東部の州では54%だったとしている。なお、主要メディアの報道によると、ドイツのO.ショルツ首相が今月3日、ミュールハイムにあるシーメンス社の工場を視察。記者会見では「エネルギー供給保証の観点から、国内に残る3基の原子炉は発電に適している」と表明し、「これらの運転を継続することは理に適っているかもしれない」と述べたと伝えられている。ただし、現時点で連邦政府は電力供給保証に関するストレステストを実施中であるため、完了までこの件について政府が判断を下すことはないと見られている。(参照資料:ドイチュラントトレンドの発表資料(ドイツ語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月8日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Aug 2022

- NEWS

-

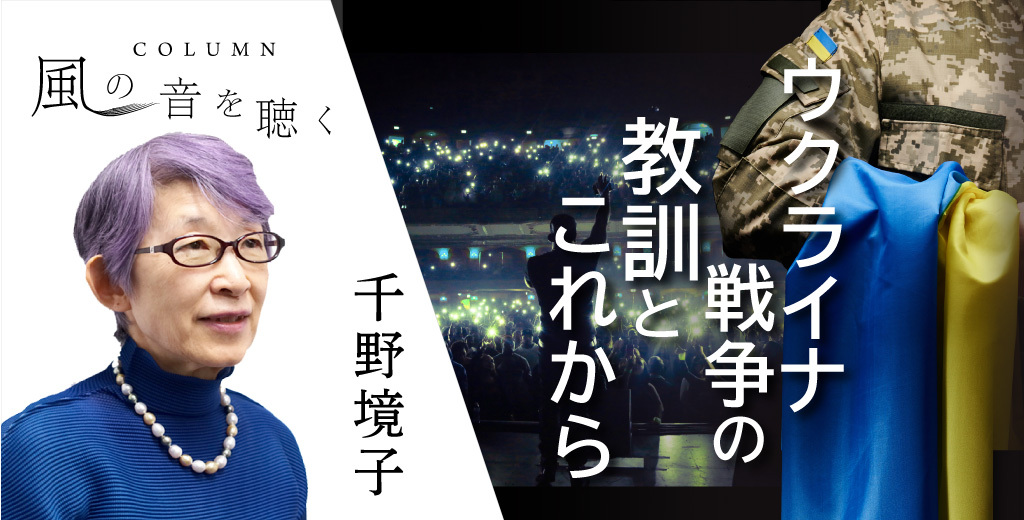

ウクライナ戦争と女性政治家の胆力

前回に続いてまたウクライナですかと言われてしまいそうだが、戦争から垣間見えた女性政治家たちの覚悟と決断について取り上げたい。6月末の北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で、北欧スウェーデンとフィンランドがNATO加盟に道筋をつけた。ロシアのプーチン大統領の東方へのNATO拡大阻止という思惑とは裏腹に、ウクライナ侵攻はNATOの拡大強化に弾みをつけ、要衝バルト海はNATOによって包囲される形になる。両国が加盟意思を表明したのは4月のこと。スウェーデンのアンデション、フィンランドのマリン両女性首相が水辺をバックに共同会見し、その爽やかで晴れやかなこと、思わず目を見張った。自国が歴史的転換へ踏み出そうとしているのに、気負うことなく「欧州の安保環境はロシアのウクライナ侵攻で根本的に変わった」と語る姿はまったく自然で、女性の政界進出が進む欧州の中でも、北欧がとりわけ顕著なことを改めて実感した。それにしても長年堅持し伝統となっていた中立主義を──もちろん今後様々な議論が予想されるにしても──こんなにもアッサリと放棄出来るのは、それだけロシアの脅威が高まったからだし、両女性指導者のリーダシップもあってのことだろう。両国はウクライナへの軍事支援にも積極的で、大国でありながら、武器の出し惜しみをしたり、プーチン氏を慮ったり、何だかグズグズ優柔不断なショルツ独首相やマクロン仏大統領とは大違いだ。その両首相以上に存在感を発揮しているのが欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長である。早くからウクライナ全面支援を打ち出し、欧州連合(EU)内の不協和音には「民主主義や法の支配、私たちの価値観のために戦っているウクライナを支援しないことはあり得ない」と喝破し、その後もぶれない。彼女も気負わず、エレガントでさえある。前職の独国防相から欧州委員会初の女性委員長に僅差で承認された時、今日の活躍を予期した人はどれだけいるだろう。危機で怖気づく政治家もいれば、飛躍する政治家もいる。彼女は後者に違いない。独の女性政治家と言えばこれまで1にも2にもメルケル前首相だったが、首相時代の対ロ融和姿勢が批判を浴びている同氏に代わってフォン・デア・ライエン氏が「顔」になる日が来ないとは言えない。かつて女性の政界進出をめぐって、女性が首相や指導者になった方が戦争は起きないなどと言われたことがあった。ところがイスラエルのゴルダ・メイア首相(1973年当時)はアラブ諸国と、インドのインディラ・ガンディー首相(1971年当時)はパキスタンと、イギリスのサッチャー首相(1982年当時)はアルゼンチンと、名だたる女性宰相たちは皆、戦争したとあって、議論はあっさり否定され、女性政治家の方が好戦的との声さえ上がった。もっとも私には、この3人は大義や信念、祖国愛などを前にする時、政治家は男も女もないという見本のように思える。アンデション、マリン、フォン・デア・ライエンの3人はいずれも先輩たちのような豪胆さやカリスマ性はない。しかし彼女たちに欠けがちだった普通人の感覚、身近さが持ち味かもしれない。それだけ女性政治家が特別ではなくなった証だろう。プーチン氏が引き起こした軍事侵略に立ち向かう女性指導者はまだまだいる。EU首脳会議で加盟を申請し、加盟候補国に認められた旧ソ連構成国のモルドバは、サンドゥ大統領とガブリリツア首相が女性同士でタッグを組む。彼女たちに託された国家の命運は、ロシアの傀儡国家・沿ドニエストル共和国を内に抱え、侵攻の口実は如何様にもという不気味さを孕み、やわな精神ではとても務まりそうにないが、見たところはどこにでもいそうな普通の女性というのが逆にスゴイ。またNATOの対ロ防衛の最前線バルト三国の1つ、エストニアも女性首相で、カッラス首相は「NATOの(現行)計画ではエストニアは地図から消えるだろう」とNATOの更なる防衛力増強を訴えている。世界は「男は度胸」より「女は度胸」が腑に落ちる時代になってきた。プーチン氏へ。敵は多く、手強い。

- 06 Jul 2022

- COLUMN

-

ウクライナ危機 長期化が迫る日本の覚悟

“We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine.”(侵略したウクライナにおいてロシアが行ってきたようなことが出来ない程度まで、我々はロシアが弱体化することを望む)米国のロイド・オースティン国防長官は、4月25日、前日に行われたウクライナの首都キーウ訪問に関し、アンソニー・ブリンケン国務長官と共にポーランドで会見を行った。その際、ロシアの「弱体化」について言及したのである、日本ではあまり報じられていなかったものの、米欧のメディアはこの発言を大きく取り上げた。ウクライナへ侵略したロシアの暴挙は許しがたいとしても、米国の国防の責任者が直接的に敵対していない国の弱体化に言及するのは異例と言えよう。この日、ホワイトハウスでの会見で質問を受けたジェン・サキ大統領報道官(当時)は、“So what Secretary Austin was talking about is our objective to prevent that from happening(オースティン長官が語ったのは、<ロシアによる侵略を>防ぐと言う米国の目標だ)”と説明した。しかしながら、確信犯か失言だったかは別として、同長官は米国の本音を吐露したのではないか。それには先例がある。2015年に出版されて話題になった“The Last Warrior(最後の参謀:邦題『帝国の参謀』日経BP社)”は、1973年に国防総省に入省し、2015年に退任するまで、42年間に亘って国防官僚を務めたアンドリュー・マーシャル氏の軌跡を描いたノンフィクションだ。同氏が仕えた大統領はリチャード・ニクソンからバラク・オバマまで8代に及び、退任時点で93歳になられていたと言う。同書によれば、マーシャル氏が国防総省入りしたのは、ニクソン政権のジェームズ・シュレジンジャー国防長官に懇願され、新設された“Office of Net Assessment(ONA:総合評価室)”を率いるためだった。旧ソ連との冷戦に勝つための戦略として、マーシャル氏が考え出したのは軍拡競争だ。社会主義による効率の悪いソ連経済は、軍備増強の負担に耐え切れず、早晩、破綻せざるを得ないとの分析が背景だった。歴史を振り返れば、マーシャル氏の戦略は極めて正しかったと言えるのではないか。ロナルド・レーガン大統領の下で進められた軍事力強化策は、米国経済に財政収支、経常収支の「双子の赤字」をもたらしたものの、米国は経済成長によりそれを乗り越えることができた。しかしながら、1979年12月に侵攻したアフガニスタンの泥沼化もあり、ソ連経済は急激に悪化、1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領が超大国の終焉を宣言して呆気なく消え去ったのである。鉄のカーテンの向こう側にあり、情報が厳しく統制されていたなかで、当時、ソ連の崩壊を予言できた人はどれくらいいたのだろうか。一方、インターネットの時代になり、ロシア経済については大雑把に状況を把握することは可能になった。そこで改めて冷静にデータを見ると、同国の経済基盤が脆弱であることは間違いない。 軍事大国を支えられないロシアの経済力旧ソ連は、構成していた15の共和国に分裂したが、ロシアは多くの遺産を継承した。そのうち、最も重要なのは外交面における国連安保理常任理事国の地位であり、軍事的には核兵器と言えるだろう。米国の軍事系シンクタンクであるArms Control Associationによれば、2021年11月の時点でロシアが保有する核弾頭は解体待ちを含めて6,267であり、5,550の米国を上回っている(図表1)。3番目の中国は350であり、米ロ両国でこの世に存在する核弾頭の90%を独占しているわけだ。世界を消滅させるのに十分な核兵器を保有するロシアは、旧ソ連に負けず劣らず軍事大国であるとの評価が一般的だろう。しかしながら、その軍事力を支える経済力に大きな課題があることは、旧ソ連時代から変わっていないようだ。2014年2月、クリミア半島で親ロシア派住民がウクライナからの独立を主張して武装し、ロシア軍が実質的にそれを支援した際、ウクライナ軍が苦しんだのは無人航空機、サイバー攻撃、電磁波などが複合的に組み合わされ、ウクライナの通信システムやGPS、軍事システムを無力化したロシアの戦術だった。2016年4月5日、米国上院軍事委員会空陸小委員会において証言を行ったハーバート・マクマスター陸軍能力統合センター長は、このロシアによる新たな戦い方を連邦議会に報告している。マクマスター陸軍中将は、2017年2月から2018年3月まで、ドナルド・トランプ大統領の国家安全保障担当補佐官を務めた。さらに2017年5月25日、米陸軍指揮幕僚大学のアモス・コックス少将は、“Hybrid Warfare: the 21st Century Russian Way of Warfare(複合型戦闘:21世紀におけるロシアの戦闘方法)”との論文を発表、ロシアの新たな戦術を「ハイブリッド型戦闘」と名付けている。ロシアが通常戦力にサイバー、電磁波などを関連させてハイブリッド型としたのは、同国の経済が依然として豊かとは言えず、ウクライナでロシア軍を苦しめている米国の歩兵携行型対戦車ミサイル『FGM-148 ジャベリン』のように優れた通常兵器を開発・製造する力がないことが背景だろう。限られた経済力を相対的に見れば安価な攻撃手段に集中投資することで、効率的に軍事力の維持・強化を図ろうとしたわけだ。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2020年のロシアの国防費は617億ドル、米国の7,782億ドルと比べ13分の1に過ぎない(図表2)。それでも、対GDP比率では4.3%に達し、米国の3.7%を上回った。改めて説明するまでもなく、それは米国の経済規模がロシアの13.9倍に達するからである(図表3)。国連常任理事国5か国のなかで、ロシア経済は最も規模が小さい。それにも関わらず、世界有数の軍事大国として他国を恐れさせるためには、相当な無理を重ねなければならないだろう。ウラジミール・プーチン大統領は、通常戦力の技術革新を諦め、サイバー、電磁波、宇宙などを絡めたハイブリッド型戦闘に経済資源を集中、大量の核兵器と合わせて軍事大国の座を守ろうとしているように見える。しかしながら、ハイブリッド型戦闘に関して、既に米国がロシアに追い付き、追い越した可能性は否定できない。それもあってか2014年2月のクリミアへの介入時に比べ、ロシア軍はウクライナの各戦線で非常に苦労しているようだ。首都キーウなどからは既に撤退し、東部及び南部の支配地域拡大に勢力を注いでいる。米国とその同盟国・友好国から手厚い支援を受けたウクライナ軍の抵抗に対し、ロシア軍はかなり苦戦しているのではないか。米国が供与したジャベリンが猛威を振るっているとすれば、それはロシアの通常戦力が脆いことを示す証左と言えるかもしれない。2019年3月、97歳で亡くなったマーシャル氏の戦略を踏襲するのであれば、米国の狙いはロシアを長期戦に追い込むことだと考えられる。戦争は国家による究極の消費であり、その継続には莫大な費用が必要だ。経済基盤が脆弱なロシアは、時間の経過と共に疲弊し、戦力の補強が難しくなるだろう。逆から考えた場合、この戦争にロシアが明確に勝利するのはもはや困難なのかもしれない。米国など西側諸国には、ロシアがその時点で用意できる以上の戦力を供与することで、常にウクライナ軍が劣勢にならないよう支援する経済力があるからだ。さらに、侵略側のロシア軍よりも、祖国防衛に燃えるウクライナ軍の方が士気は高いと見られる。西側諸国が懸念しているのは、この局面を打開するためプーチン大統領が戦術核兵器や化学兵器を使用する可能性だろう。 貿易立国の蹉跌(さてつ)ウクライナに対する直接的な軍事支援に加え、西側諸国が急いでいるのはロシアからの石油、天然ガスの輸入削減だ。5月8日にリモートで行われたG7首脳会議において、石油の輸入停止が決まった。また、EUの最高意思決定機関であるEU理事会のシャルル・ミシェル議長は、日本経済新聞の電話インタビューに際し、ロシア産化石燃料への依存を終わらせると述べ、天然ガスについても段階的な輸入削減に乗り出す意向を示している。一方、4月27日、ロシア国営企業のガスプロムは、ポーランド、ブルガリアへの天然ガス供給停止を発表した。さらに、5月12日付けフィナンシャル・タイムズ紙は、ガスプロムが、ポーランドを通り西欧へ向かう天然ガスパイプライン「ヤマル・ストリーム」による供給を停止したと報じている。これらのニュースを受け、欧州市場では天然ガス価格が急騰した。ロシアにとっては、軍事力を活用した威嚇を除いた場合、欧州に対する最大の制裁措置と言えるだろう。ただし、これはロシア経済へのダメージも極めて大きいと想定される。ロシアは貿易黒字がGDPの8%に達しており、輸出の半分程度を燃料が占めている(図表4)。ちなみに、米国との貿易摩擦が最高潮に達していた1985年、日本の貿易黒字はGDPの4%だった。つまり、ロシアは究極の貿易立国なのだが、石油、天然ガスの最大の輸出先はEUだ。ウクライナへの侵攻で国際的に孤立するなか、ロシアが年間1,500億㎥の代替輸出先を探すのは困難だろう。中国が欧州分を肩代わりするとの見方もあるが、それは中ロ双方にとって好ましくないシナリオではないか。ロシアは中国に安値で買い叩かれることを懸念しているだろう。だからこそ、非友好国に指定しながらも、日本政府及び日本企業がサハリン1、2に持つ権益について今のところ没収の気配はない。一方、中国は石油、天然ガスの調達先について分散を心掛け、一極集中を避けてきた。仮にロシアからの輸入に偏れば、いずれそれが中国にとってロシアに対する弱みになる可能性がある。従って、ロシアが余らせた石油、天然ガスについて中国がその全てを引き受ける可能性は低いだろう。ウクライナでの戦争が長期化し、戦費の急速な増大にも関わらず、天然資源の輸出が大きく減少すれば、ロシア経済は極めて厳しい状況に陥る。国際エネルギー機関(IEA)によれば、2021年、ロシア政府の歳入のうち45%が石油、天然ガスによるものだった。オースティン米国防長官が望んだように、ウクライナ戦争の長期化によって、ロシアは弱体化の道をたどるシナリオが十分にあり得る状況となっている。 日本に求められるエネルギー戦略再構築ロシア経済が軍事力を支えられなくなり弱体化した場合、米国と覇権を争う中国には痛手だろう。戦後の歴史を振り返ると、旧ソ連、そしてロシアと中国が常に友好関係にあったわけではない。しかしながら、国連安全保障理事会常任理事国であるロシアは現在の中国にとって重要な友邦と言える。その友邦が隣国を侵略して自らを苦境に追い込んだ上、ウクライナ戦争を契機として西側諸国が米国を中心に結束を固めることが予見できたのであれば、冬季五輪開幕式出席のためプーチン大統領が北京を訪問した2月4日、習近平国家主席はウクライナへの軍事侵攻を諫めていたのではないか。一方、ウクライナ戦争を契機として、米国は西側諸国の間でリーダーシップを取り戻しつつある。第2次大戦後、安全保障政策において中立を貫いてきたフィンランド、スウェーデンは、北大西洋条約機構(NATO)への加盟を相次いで表明した。加えて、シェールガス・シェールオイルを急ピッチで増産することにより、米国はエネルギーの輸出を大幅に伸ばすことが可能だ。特に天然ガスに関しては、液化設備を整備し、欧州向けの供給拡大を目指すと見られる。さらに、ドイツ、日本などが国防予算を急ピッチで増やす意向であり、米国にとっては兵器の輸出にも拍車が掛かるだろう。ジョー・バイデン政権によるウクライナへの支援額は、軍事関係だけで既に50億ドルに達した。今後、その額はさらに増えることが予想される。もっとも、それでロシアが弱体化するのであれば、米国にとっては十分に見合うコストではないか。ロシアは、国土防衛に燃えるウクライナ国民だけでなく、強大な経済力・技術力でウクライナを支援する米国を相手に戦っていると言えるかもしれない。プーチン大統領は、結果的に米国を利する極めて大きな失策を犯したと言えそうだ。世界経済にとってウクライナ戦争の長期化は、インフレの要因だ。特に世界最大級の資源大国であるロシアの石油、天然ガス輸出が先細ることで、価格の高止まりは避けられないだろう。エネルギー自給率の極めて低い日本は、戦略を再構築する必要がある。原子力によってベースロード電源を供給し、再生エネルギー利用を最適化するための構造改革が重要だろう。また、ペルシャ湾岸の有力産油国・産ガス国との友好関係促進や、将来へ向け水素(アンモニア)((『日本におけるゼロエミッションの最適解』参照))、大容量蓄電池の技術を磨かなければならない。

- 09 Jun 2022

- STUDY

-

バイデン政権の強かなエネルギー政策転換

米国内務省は、4月15日、石油、ガス採掘事業者に対する国有地賃借権の新規売却再開を発表した。広さは14万4千エーカー(583km²)で、適地と評価された面積の約2割程度のようだ。また、リース料は石油、天然ガス産出額の18.75%とされ、従来の12.5%から大幅に引き上げられた。2020年11月の大統領選挙において、ジョー・バイデン大統領が、温室効果ガス排出量削減のため国有地におけるシェールガス・オイルの開発を規制すると公約したことは周知の事実と言えよう。就任初日、新規賃借を禁止する大統領令に署名した。しかしながら、新型コロナ禍から世界経済が急速に回復、化石燃料への需要は拡大している。さらに、地球温暖化抑止への国際的潮流を背景に事業者が投資を抑制するとの見方が強まり、石油、天然ガス、石炭の価格が軒並み上昇して米国ではインフレが加速した。バイデン大統領は、インフレとカーボンニュートラルの板挟み状態へ期せずして自らを追い込んだのである。そこにウクライナ危機が勃発した。国連安保理常任理事国であり、世界最大級の資源国による想定外の侵略行為に直面して、バイデン大統領は、長期的な目標として脱化石燃料の旗を降ろさず、当面の優先順位としてエネルギー安全保障とインフレ抑制に舵を切りつつあると見られる。備蓄原油の放出では限界があるため、今回の米国政府による決定は、シェールガス・オイルの本格的な増産へ向けた施策の第1弾なのではないか。 冷え込んだ米国と湾岸主要産油国の関係ドナルド・トランプ前大統領は、米国を石油輸出国へすると公約、シェール開発を積極的に後押しした。同前大統領は、貿易収支の不均衡是正に極端なまでの執着心を示し、中国だけでなく、EU、メキシコ、カナダ、韓国などが個別交渉のテーブルに着くことを求められたのである。例外的にトランプ砲を被弾しなかったのは、主要国・地域では日本だけだった。国際社会で孤立した感の強いトランプ大統領にとって、安倍晋三首相(当時)は西側諸国で唯一頼れる首脳だったからだろう。貿易相手国に対米輸出の縮小と米国製品の購入拡大を求めたトランプ大統領が、戦略的輸出品である石油、天然ガスの生産拡大を図ったのは不思議なことではない。その結果、同大統領の就任した2017年1月に日量890万バレル程度だった米国の産油量は、新型コロナ禍直前の2020年2月には同1,300万バレルへと拡大している(図表1)。もっとも、2010年代以降の米国によるシェールガス・オイルの急激な増産は、国際的な原油・天然ガス市況を直撃した。伝統的な有力産油国・産ガス国にとって、米国のシェール革命は死活問題と言っても過言ではないだろう。それにも関わらず、バラク・オバマ大統領は2014年1月の一般教書で「エネルギーの独立」を宣言、同大統領がイランへの制裁を解除したこともあり、サウジアラビアなど中東主要産油国と米国の関係は急速に冷え込んでいった。さらに、コロナ禍で原油価格が急落した2020年春、OPECは市況回復を図るべく米国に減産を求めたが、トランプ大統領は「石油価格は市場が決めるべき」との姿勢を崩さず、実質的にその要請を拒絶したのである。国営もしくは国策会社が石油やガスの生産を手掛ける主要産油国と異なり、米国のシェール事業者はあくまで民間企業に他ならない。従って、トランプ大統領の主張は米国の立場から見れば極めて合理的だ。しかしながら、それはサウジアラビアにとって米国の裏切り行為に見えた可能性は否定できない。1990年、イラクがクウェートに侵攻した際、サウジアラビアは米国主導で組織された多国籍軍に軍事基地を提供した。また、第3次石油危機が起こらないよう、スウィングプロデューサーとして原油の需給調整を図り、価格の安定に寄与してきたのである。そうした歴史的経緯から見れば、オバマ、トランプ両大統領は、サウジアラビアの感情を逆撫でしたと言えるのではないか。 バイデン政権が模索するエネルギー政策のリセットコロナ禍により2020年春に急落した原油・天然ガス価格だが、世界経済の回復に伴い早い段階で上昇に転じた。その勢いが加速したのは2020年後半からだろう。象徴的な出来事は、2019年12月1日、ドイツの国防相であったウルズラ・フォン・デア・ライエン氏が、第13代欧州委員会委員長に就任したことである。新委員長は、同年12月11日、ブリュッセルで開かれたEU首脳会議において、『EUグリーンニューディール』を発表した。そのなかで、2021~2030年のフェーズ4におけるEUの温室効果ガス排出量削減目標は、従来の1990年比40%から55%へ大きく引き上げられていたのである。このEUの地球温暖化阻止に向けた積極姿勢に反応したのは、欧州排出枠取引市場(EU-ETS)における排出枠価格に他ならない。2019年末には25ユーロ/トン前後での推移だったが、新型コロナ禍による世界経済失速の懸念から2020年3月に15ユーロ台まで下落している。もっとも、その後は回復して同年末には32ユーロ台になった(図表2)。さらに、2021年に入ってから急速な上昇を続け、今年2月8日には97.51ユーロの史上最高値を付けている。足下は80ユーロ近辺での推移だ。温室効果ガス排出削減の遅れている事業所が、排出枠の購入を急いだことが価格急騰の背景だろう。さらに、昨年10月31日から11月13日まで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において、石炭の段階的使用削減が決まった。それに連動する形で、化石燃料のなかでは相対的に二酸化炭素排出量の少ない天然ガスの価格が、石炭からの代替需要拡大の期待が高まり急速な上昇局面を迎えたのである。また、COP26を控えて、2021年は日米欧主要国の多くが2050年までに実質的なカーボンニュートラルを達成すると公約した。それは、長期的な化石燃料の需要先細りを意味するため、長い年月と巨額の投資を負担して開発を行う事業者にとり、投資を抑制する要因に他ならない。例えば米国の場合、コロナ禍前の2019年末に677基だった稼働中の石油リグは、2020年8月央に172基まで減少した(図表3)。その後、緩やかに増加しつつあるものの、4月15日の時点で548基に止まっている。また、2019年末に125基が稼働していた天然ガスのリグも、2020年7月下旬には69基となった(図表4)。その後、温室効果ガス排出削減に向け石炭から天然ガスへの切り替えが進むとの観測から、直近の稼働リグ数は143基へと増加している。もっとも、トランプ政権下では200基近くが生産を行っており、現在もその水準までには戻っていない。コロナ禍の下で採算性の低い事業者が撤退した上、バイデン政権による国有地の新規賃借禁止措置により新たな開発が進まなかったからだろう。化石燃料の事業者が将来の需要減少を見越して生産維持・拡大のため投資を抑制しても、化石燃料の消費量が直ぐに激減するわけではない。結果として、需要と供給のミスマッチが長期化するとの思惑が働き、天然ガスのみならず石油や石炭の価格も急騰した。エネルギー価格の上昇は、米国のインフレを加速させる主要な要因の1つである。危機感を強めたバイデン政権は、増産余力のあるサウジアラビアなどペルシャ湾岸の主要産油国に原油の増産を働き掛けた。しかしながら、近年における米国との関係悪化が祟り、バイデン大統領の要請は丁重に拒絶されている。むしろ、米国の中東政策、エネルギー政策に不満を強めたサウジアラビアは、同じ資源国であるロシアと組むことにより、OPEC13か国と非OPEC産油国10か国の協議体である「OPECプラス」の枠組みを重視してきた。両国が議論をリードすることにより、2020年後半以降における原油の増産ペースを緩やかに保つことで、価格の高値維持を図っている。バイデン大統領が抜本的なエネルギー戦略の見直しを模索していた可能性は強い。しかしながら、大統領選挙の公約を自ら覆す政策の転換は、ただでさえ落ち着かない与党・民主党内の亀裂をさらに深めるなど、政治的リスクを意識せざるを得ないだろう。そうした状況下において、国際社会を驚愕させる事態が発生した。今年2月24日、ロシア軍がウクライナに侵攻したのだ。このロシアによる侵略行為は、バイデン政権にとって、安全保障だけでなく、エネルギー政策をリセットする重要な契機となったと考えられる。 国際的危機下で見直される米国の役割と日本の採るべき道英国のエネルギー大手であるBPによれば、ウクライナを侵略したロシアは、2020年、世界の天然ガス純輸出の39.7%を占めていた(図表5)。量としては2,271億㎥であり、このうち1,590億㎥がEU向けである。天然ガスに関するEUの対ロシア依存度は41.9%に達しており、それがドイツやイタリアがロシアからの輸入を止められない背景だ。ロシアは、石油でもサウジアラビアに次ぐ世界第2位の純輸出国である。2014年3月、クリミア半島をロシアが編入した際、西側諸国が厳しい制裁措置を課すことができなかったのは、資源大国との関係を完全に断つ場合、自国経済に及ぶ影響が懸念されたからだろう。逆に言えば、ウラジミール・プーチン大統領は、天然ガスや石油の供給を国際社会に対する人質にして、ウクライナへ侵攻したと考えられる。しかしウクライナにおける戦闘は泥沼化の様相を呈しつつあり、SNSなどを通じてロシア軍による一般市民を対象とした残虐行為も明らかになった。少なくともプーチン大統領の在任中、ロシアが国際社会、そして西側の市場へ本格的に復帰するのは困難なのではないか。つまり、西側諸国は長期的にロシアへ依存しないエネルギーの構造を構築しなければならない。それができなければ、対ロ制裁の効果が薄れる上、エネルギーの確保を求めて西側各国が自国の利益を追求し、米国を中心に結束が固まりつつある西側諸国に再び遠心力が働きかねないからだ。ロシアが供給してきた石油・天然ガスの代替供給地として期待されるのは、現実的には中東湾岸諸国と米国に他ならない。特に天然ガスについては当面、米国のシェールガスが最も現実的な解決策と言える。ちなみに、米国エネルギー省のエネルギー情報局によれば、2017年9月以降、米国は天然ガスの純輸出国に転じた(図表6)。昨年の純輸出量は1,089億㎥に達し、ロシアに次ぐ世界第2位だが、規模としてはロシアの半分程度に過ぎない。また、天然ガスをパイプラインのない欧州へ輸出するには、液化した上で専用のLNGタンカーで運ぶ必要がある。液化プラントやLNG船などのインフラ整備には巨額の投資と時間が必要であり、米国がシェールガスを増産したとしても直ぐに世界のエネルギー問題が解決するわけではない。さらに、世界有数の資源大国を市場から締め出す以上、化石燃料の価格は高止まりが予想される。もっとも米国にとっては今後、長期に亘り自国産の天然ガス、そして石油に対する国際的需要が拡大する見込みとなった。バイデン政権は、ウクライナ危機を理由として慎重にエネルギー政策の修正を図り、地球温暖化抑止とエネルギー安全保障および経済安定のバランスを重視するだろう。原子力と再生可能エネルギーにより国内での脱炭素化を進めつつ、改めてシェール開発を促進することになりそうだ。シェール事業向け国有地の新規賃貸再開は、その第一歩となる可能性が強い。国有地のリース料を大幅に引き上げても、現在の天然ガス価格であれば、事業者の採算が十分に見合うことも計算済みと考えられる。さらに、ドイツ、そして日本などがGDPの2%をメドに国防費(防衛費)の大幅な増額を図る見込みとなった。これも、米国の軍事産業にとっては大きなビジネスチャンスと言える。国際的な危機の時代にあって、安全保障と経済的利得の方向性を一致させることができることこそ、米国の強(したた)かさと言えるのではないか。ウクライナ危機に関して日本ができる最大の貢献は、ドイツと同じく天然ガス・石油のロシアへの依存度を低下させることだ。そのためには、原子力と再生可能エネルギーの利用を進める必要がある。安定的に大規模発電が可能な原子力をベースロードとして活用し、再エネとの相互補完を図る政策は、脱化石燃料へ向け極めて合理的なエネルギーミックスだからだ。一方、ウクライナ危機を受けて、スウェーデン、フィンランドが北大西洋条約機構(NATO)に加盟申請した。ウクライナのNATO加盟を阻止するために軍事侵攻したことで、ロシアが失ったものは少なくない。むしろ、希薄化していた西側諸国の結束を固める方向へ作用し、米国の存在を際立たせることになった。今後、ロシアの国力が長期的に低下するシナリオも十分にあり得るだろう。

- 23 May 2022

- STUDY

-

日ロ関係の歴史と今後

岸田文雄首相は、4月8日、ロシアに対する追加制裁措置を発表した。内容は、1)ロシアからの石炭の輸入禁止、2)早急な代替策によりロシアに対するエネルギー依存度の速やかな低減、3)最大手銀行のズベルバンクを含むロシア企業、団体、国民の資産凍結拡大、4)ロシア外交官8人の国外追放──などが柱である。この前日の7日、ブリュッセルで行われたG7外相会議、北大西洋条約機構(NATO)外相会議に林芳正外務大臣が出席したが、両会議はロシア軍がブチャなどウクライナにおいて行ったとされる残虐行為を厳しく批判した。日本政府の新たな制裁措置は、米欧諸国の判断に同調したものと言えよう。ロシア軍による凄惨な非人道的行為が明らかになるに連れ、ロシアから天然ガスの調達を継続するドイツが、欧州において厳しい批判に晒されつつある。日本政府としては、サハリン1、2の権益を維持する一方、現時点で採り得る最大限の制裁に乗り出すことにより、日本の立場に対する国際的理解を得る努力を積み重ねている模様だ。一方、既に日本を「非友好国」と認定したロシアは、当然、反発するだろう。ロシア政府は、3月8日の時点で「非友好的な国と地域」のリストを公表、指定された48か国・地域のなかに日本の名前もあった。さらに、3月21日、ロシア外務省は日ロ平和条約締結交渉の打ち切りを宣言している。これは、北方領土の交渉が暗礁に乗り上げたことを意味するだろう。また、ロシアからの資源輸入、ロシアへの自動車輸出、さらには両国間の漁業交渉など、多方面に影響が及ぶことも必至の情勢だ。旧ソ連時代から、日本とロシアの間には埋め難いとも言える溝があったと考えられる。過去における相互不信も根強いなかで、今回のロシアによるウクライナ侵攻によって、少なくともウラジミール・プーチン大統領の在任中、日ロ間の関係改善は見込めなくなった。 鍵となるサンフランシスコ条約旧ソ連と日本が1956年10月19日に締結した『日ソ共同宣言』には、第9条に「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望に応え、且つ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする」と書かれている。つまり、北方領土と呼ばれる4島のうち、歯舞、色丹両島は旧ソ連の債権債務を引き継いだロシアと日本の間に平和条約が締結されれば、ロシアから日本へ正式に引き渡されなければならない。もっとも、この条文にはいくつかの不思議な点があるのではないか。例えば、日本政府が領有権を主張する北方領土のうち、国後、択捉両島には全く触れていないことだ。そしてもう1つ不可解なのは、歯舞、色丹をソ連が日本に「返還する」のではなく、ソ連の寛大なるご厚意により日本に「引き渡す」とされたことに他ならない。多分、日本人は、一般に北方領土4島は日本固有の領土であり、1945年8月9日、日ソ不可侵条約を一方的に破棄して対日参戦したソ連に奪い取られた...との認識を共有していると見られる。しかしながら、そこには非常に複雑な問題が絡んでおり、それが日ソ共同宣言に反映されたと言えるだろう。旧ソ連、そして現在のロシアが4島を実効支配しているロシア側の法的な根拠は、1951年9月8日、日本が連合国とサンフランシスコで署名した『日本との講和条約(サンフランシスコ条約)』だ。その第2章には、戦後の日本の新たな領域が規定された。旧ソ連との国境に関連しては、以下のように記述されている。(c)日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。ポーツマス条約は、1904年2月から1905年9月の日露戦争の終戦を決めた条約であり、日本は実質的な戦勝国として樺太(サハリン)の南半分を手に入れた(図表1)。一方、千島列島は、1875年5月7日にロシア帝国と締結した『樺太・千島交換条約』により、日本が平和裏に領有権を得た領土だ。第2次大戦最中の1942年1月1日、米国、英国、ソ連、中国(当時は中華民国)が締結した『連合国共同宣言』は、「この戦争に領土の拡大を求めない」とした米英両国による大西洋憲章の順守が謳われていた。しかしながら、1945年2月11日、米国のフランクリン・ルーズベルト大統領、英国のウィンストン・チャーチル首相、ソ連のヨシフ・スターリン首相が極秘裏に会談して合意した『ヤルタ協定』では、ドイツの降伏から2〜3か月以内にソ連が日ソ不可侵条約を破棄して対日参戦することへの見返りとして、樺太南部のみならず、千島列島においてもソ連の領有を認めることが決まったのである。当時、まだ原子爆弾の開発を完了していなかった米国は、日本本土への上陸作戦で多大なる犠牲を被るリスクを恐れてソ連の対日参戦に期待していた上、ルーズベルト大統領は体調が優れず、強気のスターリンに押し切られたとも言われている。この2か月後の4月12日、ルーズベルト大統領は第2次大戦の終戦を見ずにホワイトハウスで永眠した。朝鮮戦争の最中に調印されたサンフランシスコ講和条約にソ連は署名していない。しかしながら、米英両国はヤルタ協定を順守し、千島列島をソ連領としたのだった。余談だが、このヤルタが位置しているのは、2014年3月にロシアがウクライナからの編入を宣言したクリミア半島の南端である。全くの偶然とは言え、クリミア半島はロシア・旧ソ連の領土的野心を象徴する場所と言えるだろう。 日ロで異なる「千島列島」の範囲この日ロ間に70年以上に亘って続く問題の根源は、千島列島の定義に他ならない。サンフランシスコ講和条約調印前の1950年9月4日、衆議院外務委員会において、第3次吉田茂内閣の与党であった自由党の佐々木盛男議員による質問に対し、外務省の島津久大政策局長は、「ヤルタ協定のいわゆる千島という範囲は明確ではない」と答弁した。さらに、連合国側の決定を待つまでは、「この点を明確にする方法は目下のところないように考える」と述べている。つまり、終戦直後の日本では、「北方領土」との概念は確立されていなかった。この点が旧ソ連時代を含めて日ロ間の関係を非常に複雑にしてきたと言えるだろう。千島列島の南端に位置する国後、択捉の2島について、「日本固有の領土」と初めて指摘したのは日本政府ではない。まだGHQによる間接統治が行われていた1950年9月4日、参議院外務委員会において、北海道を視察した自由党の團伊能参議院議員は、北海道庁からの請願として、「もしも択捉、国後を千島列島とするならば、地形の上から考えても、その島々の存在の位置から考えても、千島と考えられない歯舞群島だけは日本に残して欲しい」との要望が出ていると説明していた。国後、択捉の帰属が日本にあると明確に指摘したのは、意外にもヤルタ協定で千島列島をソ連領にすることを容認した米国だ。日ソ共同宣言が署名された前日の1956年9月7日、米国国務省は"State Department Memorandum on the Japan-Soviet Negotiations (日ソ交渉に関する国務省覚書)"を作成した。その最後の部分は次のように締め括られている。The United States has reached the conclusion after careful examination of the historical facts that the islands of Etorofu and Kunashiri (along with the Habomai Islands and Shikotan which are a part of Hokkaido) have always been part of Japan proper and should in justice be aknowledged as under Japanese sovereignty. The United States would regard Soviet agreement to this effect as a positive contribution to the reduction of tension in the Far East."「米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞諸島及び色丹島とともに)、常に日本固有の領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないとの結論に達した。米国は、このことにソ連が同意するならば、それは極東における緊張の緩和に積極的に寄与することになると考える。」つまり、米国は千島列島の定義には触れず、国後、択捉、歯舞、色丹の4島を「日本固有の領土」とした。この米国の姿勢を背景に、日本政府は北方領土返還のキャンペーンを開始したのである。1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発して以降、既に米ソ冷戦時代に突入していた。米国としては、将来の軍事拠点の設置を含め、北方領土の活用を念頭に置いていたのかもしれない。ただし、そこには米国が注目した「歴史上の事実」が存在した。日本とロシア帝国が初めて正式な外交的接触をしたのは江戸時代末期の1855年だ。同年2月7日、江戸幕府の代表である筒井肥前守とロシアのエフィミユス・プーチャチン海軍少将との間で日露和親条約が締結されたのだが、その日本語訳の第2条には以下のように書かれている(原文のまま)。「今より後日本國と魯西亞國との境ヱトロプ島とウルップ島との間に在るへし。ヱトロプ全島は日本に属し、ウルップ全島夫より北の方クリル諸島は魯西亞に属す。カラフト島に至りては日本國と魯西亞國との間に於て界を分たす是まて仕來の通たるへし。」つまり、日ロの国境は択捉島と得撫(ウルップ)島の間とされ、国後、択捉両島は日本の領土であると決まった。その上で、「得撫島以北の千島列島はロシアに属す」としたわけだ。これは、平和的な交渉の結果であり、米国が歴史に照らして2島を日本固有の領土とする理由に他ならない。この日露和親条約の正文はオランダ語で作成された。日本、ロシア双方にお互いの言葉を解せる人物がおらず、共通言語としてオランダ語が使われたのだ。正文の当該部分は次のようなものだった。Van nu af zal de grens tusschen de eilanden Itoroep (Iedorop) en Oeroep zyn. Het geheel eiland Itoroef behoort aan Japan en het geheel eiland Oerop, met de overige Koerilsche eilanden, ten noorden, behoren tot Russische bezittingen. Wat het eiland Krafto (Saghalien) aangaat, zoo blyft het ongedeeld tusschen Rusland en Japan, zoo als het tot nu toe geweest.「今から後、境界は択捉島と得撫島の間にあるものとする。択捉島全島は日本に属し、得撫島全島とその北側の他のクリル諸島はロシアの所有に属する。カラフト島については、これまで通りロシア、日本間に不分割のまま止まるものとする。」このオランダ語で書かれた正文において、“overig”は「その他の」を意味する。日本語で作成された副文では訳されていない。つまり、日本語訳では、千島列島は得撫島以北となっているのだが、オランダ語の正文では国後、択捉両島も千島列島であり、そのうちの得撫島以北をロシア領と読める内容になっている。実はこの条約、副文として日本語の他、ロシア語、英語、中国語にも訳されているが、日本語以外は全てオランダ語と同じ内容だった。多分、当時は1世紀以上を経て千島列島の定義が深刻な外交問題を引き起こすとは予想もつかなかったのだろう。従って、「北の方クリル諸島」でも、「その北側の他のクリル諸島」でも江戸幕府にとってはどちらでも良かったのだと考えられる。ロシアの立場としては、ヤルタ協定のみならず、自らは批准していないとは言えサンフランシスコ講和条約でも千島列島に関するロシアの領有権が認められ、日露和親条約の条文が国後、択捉は千島列島と読める以上、両島はロシア領との考え方を採ってきたのだろう。ただし、歯舞、色丹両島はどう見ても根室半島の突端に他ならない。それ故、日ロ平和友好条約の締結と引き換えに日本に「引き渡す」としたわけだ。 日本が迫られる総力戦今回のウクライナ侵攻同様、旧ソ連が日ソ不可侵条約を一方的に破棄して条約違反の下で対日参戦し、連合国共同宣言の精神に反して領土的野心を示したことは、第2次大戦中とは言え十分に批判されるべきことだろう。また、病に冒されてヤルタ会談に臨んだルーズベルト大統領にも大きな判断ミスがあったのではないか。ただし、この問題は一般的に日本国内で考えられているほど単純な構図ではない。ロシア軍によるウクライナ侵攻、そして一般市民への残虐な行為に組織的な関与があったと国際機関により正式に証明されれば、少なくともウラジミール・プーチン大統領の在職中、ロシアが国際社会へ本格的に復帰する可能性は限りなくゼロになった。日本にとっても、この状況下で日ロ平和条約の締結交渉に向け同じテーブルに着くなど問題外である。ウクライナでは、ドネツク、ルガンスク両州など同国東部を巡る攻防が一段と激化する可能性が強い。これまで、ウクライナ侵攻を統括するロシア軍の司令官がおらず、軍全体の作戦運営が場当たり的との指摘があった。そこで、プーチン大統領はシリア内戦でアサド政権の支援作戦を指揮したアレクサンドル・ドゥボルニコフ南部軍管区司令官をウクライナ作戦の統括司令官に任命した模様だ。ドゥボルニコフ司令官はシリアで民間人を対象とした空爆を繰り返しており、米国のジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官は、4月10日、CNNの看板番組である『ステートオブユニオン』に出演、同将軍を“another author of crimes and brutality(もう一人の戦争犯罪と蛮行の作者)”と評した。ウクライナにおいて一般国民の犠牲がさらに大きく増加する可能性は否定できない。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、米国のジョー・バイデン大統領はエネルギー政策修正、地球温暖化抑止とエネルギー安全保障のバランスへ配慮した姿勢への修正を図りつつある。米国はシェールガス・オイルの生産を大幅に強化するだろう。そうしたなか、ウクライナの東部戦線でロシア軍によるさらなる残虐行為が明らかになった場合、ドイツ、そして日本はロシア産天然ガスの調達を早期に打ち切るよう求められることも考えられる。日本とソ連、そしてロシアは、1855年の国交樹立以来、日露戦争や第2次大戦、戦後の北方領土問題を含めて非常に複雑な歴史を形成してきた。ただし、ビジネスの観点では、エネルギーや自動車産業を軸にかなり緊密な関係を築いている。安倍晋三元首相は、歴史認識や領土問題と経済・文化的交流を切り離す戦略的互恵関係を提唱、現実的路線でプーチン大統領や習近平中国国家主席との関係を築いた。同元首相は、シベリア・サハリンでの開発計画に日本が積極的に関与することにより、日ロ平和条約の締結とエネルギー安全保障の二兎を目指したと言えそうだ。そこには、日ロの歴史的経緯、プーチン大統領の置かれた政治状況に対する読みがあったと見られる。また、バラク・オバマ、ドナルド・トランプ両米国大統領が2代続けて米国の国際的役割に興味を示さなかったことも背景だろう。さらに、ドイツのアンゲラ・メルケル前首相、フランスのフランソワ・オランド、エマニュエル・マクロン両大統領が、プーチン大統領と良好な関係構築することにより、欧州の安全保障を維持しようと腐心してきた国際事情も見逃せない。そうしたなか、安倍元首相は、歴史的経緯、プーチン政権の状況から見て北方領土4島の一括返還は困難と判断、国後、択捉両島を棚上げした上で、歯舞、色丹の2島確保を目指した節もある。もっとも、ロシアによるウクライナへの侵略により、日米欧それぞれがロシアとの関係を抜本的に見直さざるを得なくなった。岸田文雄首相は、西側の一員であるとの立場を鮮明にした上で、ロシアと対峙せざるを得ない。従って、現政権下で領土問題が進捗する可能性は限りなくゼロに近いだろう。そのため、中東主要産油国との交渉や原子力発電所の再稼働、リプレースなど、特にエネルギー政策に関して、日本は長期的な総力戦を迫られることになりそうだ。

- 16 May 2022

- STUDY

-

資源大国なき資源市場への備え 前編

ロシア軍によるウクライナ侵攻から2か月が経過した。率直に言って、ウラジミール・プーチン大統領がウクライナへの侵略を決定することは考えておらず、且つウクライナ国民がウォロディミル・ゼレンスキー大統領のリーダーシップの下でここまで粘り強く抵抗することも予想できなかった。ロシアによる短期決戦の目算が狂ったことで、ウクライナにおける一般市民の被害は甚大なものになり、苛立つロシア軍は占領地域で残虐行為を重ねていると報じられている。ロシアの戦争犯罪が立証された場合、貿易立国であるロシア経済へ長期的に厳しいダメージを与えるだろう。同時に世界最大級の資源大国から天然ガスや石油、小麦、希少金属などの調達を抑制せざるを得ない以上、日本を含む多くの国・地域にとり強力なインフレ圧力になると考えられる。ただし、ウクライナ国民の辛苦、そして民主主義の大義を護るため、西側諸国はそれに耐えなければならない。恣意的な理由による他国への侵略を容認すれば、同様の事態が東アジアを含む世界各地で起こりかねないからだ。日頃、リベラル派を自認する某テレビ局の記者が、同局の番組に出演し、ウクライナ軍の実質的な降伏を唯一の解決策と評論したらしい。どのような意図だったのかは不明だが、ウクライナの人々にとっては全くの余計なお世話なのではないか。ロシア軍の侵略に対しどのように臨むかは、優れて主権を持つウクライナ国民が決めることだ。戦うか、降伏するかをウクライナに助言する権限が、直接的な脅威に晒されていない日本の記者にあるとは思えない。また、仮にこの降伏論の前提に立つ場合、力による現状変更を追認することにより、世界の軍拡競争に歯止めが掛からなくなる。強い軍事力を持つことで、他国への侵略や脅迫がまかり通ることになるからだ。さらに深刻なことは、ロシアがウクライナ国民の尊厳に敬意を表し、人道的な姿勢で臨むとは考え難いことではないか。ブチャなど一時的にせよロシア軍の支配下におかれた地域に関する報道を見る限り、ウクライナが降伏すれば、国民は自由を奪われ、法律に基づかない残虐行為や性的暴行が行われる恐れもある。少なくとも映像が伝えるウクライナの惨状に触れる限り、どの国、どの人種に属す人であろうが、大半はロシアによる蛮行が一日も早く収束し、ウクライナに平和が戻ることを祈らずにはいられないだろう。ロシアの一般国民も本来はそうであると信じたいが、残念ながら正しい情報が伝わっておらず、善悪の判断材料を決定的に欠いているようだ。ただし、ロシア軍の損害も小さくないと見られる上、西側諸国による経済制裁により、ロシア国民の暮らしは中長期的に悪化する可能性が強い。ウクライナ国民が侵略者と戦うと決めた以上、日本を含む民主主義国家の陣営はそれぞれの立場で最大限の支援を実行すべきである。日本は軍事的なサポートが困難であり、3月23日、ゼレンスキー大統領が国会においてリモートで行った演説でもそれは求められなかった。ただし、経済的支援に加え、生活必需品の供給や避難民の受け入れ、戦後の復興支援などやるべきことは山積している。特に最大の側面支援は、ロシアへの経済制裁を強化し、天然ガス、石油など資源調達の依存度を速やかに低下させることだろう。 長期戦の様相を呈するウクライナ危機トルコのレジェップ・エルドアン大統領の仲介もあり、イスタンブールなどでウクライナとロシアの停戦交渉が断続的に行われてきた。外交・安全保障政策の関係者、安全保障・軍事に詳しい専門家の方々に話を聞くと、2月24日に開始された侵攻当初、ロシア軍はウクライナ全土の掌握を目指していたとの見解で一致している。機動部隊の電撃的な投入により首都キーウを中心とした主要都市を短期間で制圧、ゼレンスキー大統領を解任して傀儡政権を樹立する計画だったのではないか。ウクライナへの侵攻に当たり、ロシアのプーチン大統領が主張した停戦の条件は次の5つだった。ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟阻止ウクライナの非武装・中立ウクライナの非ナチ化クリミア半島におけるロシアの主権の承認ドネツク・ウルガンスク両州における親ロ政権の独立承認このうち、ゼレンスキー大統領は、既にNATOへの早期加盟は目指さないとの方針を示している。ロシアとウクライナは1,576㎞の長大な国境を接しており、NATO軍がウクライナへ駐留することは、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、アドルフ・ヒトラー麾下のドイツ軍の侵攻を受けた経験のあるロシアとしては、安全保障上、極めて深刻な問題なのだろう。それが隣国を侵略する正当な理由になるとは思えないが、ゼレンスキー大統領が求める新たな安全保障の枠組みを前提とすれば、ウクライナのNATO加盟問題は妥協点を見出せる可能性が強い。一方、全く一致点がないのは領土に関わる問題だろう。ウクライナの中立化が実現しても、ロシア軍のダメージや西側諸国による経済制裁の影響を考えた場合、それだけでは軍事侵攻を始めたプーチン大統領にとって十分な成果ではないと考えられる。ウクライナ軍の頑強な抵抗で首都キーウなどの制圧を断念したかに見えるロシア軍だが、部隊を再編した上でマリウポリなど東部の要衝を陥落させ、ロシア系住民が一部を実効支配してきたドネツク、ルガンスク両州のウクライナからの独立を目指している模様だ。5月9日は例年恒例の対ドイツ戦勝記念日であり、プーチン大統領はその日までにウクライナ東部において一定の戦果を挙げ、内外に向け勝利宣言を行う意向との見方が強まった。逆に言えば、クリミア半島、ドネツク・ウルガンスク両州における何らかの戦果がなければ、ロシア国内での指導力低下を懸念するプーチン大統領は停戦合意を決断できない可能性もある。クリミア半島は2014年3月から既に実効支配しており、新たな戦争には新たな戦果が必要なのではないか。外からは盤石に見えるプーチン大統領の権力基盤だが、自ら始めた戦争の泥沼化で国力の低下を招けば、指導力を失う契機にもなり得るだろう。これに対して、ゼレンスキー大統領は、当然ながらクリミア半島を含め「領土は1ミリたりとも渡さない」との姿勢を堅持している。武力侵攻を受けたことにより領土の割譲に応じた場合、相手国は軍事力を背景に次々と領土的野心をエスカレートさせかねない。つまり、ドネツク、ルガンスク、そしてクリミア半島に関する妥協案について、ウクライナが受け入れることは考え難いだろう。畢竟、決着が軍事的成果に委ねられる可能性は強い。ロシア側はウクライナ東部における支配地域の拡大に全力を傾けることが予想される。これに対して、米国を中心にNATO加盟国から追加の支援を受け体制を立て直したウクライナ軍は、粘り強い抵抗を続ける見込みだ。軍事力に劣るウクライナとしては、長期戦に持ち込むことにより、ロシア軍、そしてロシア経済が疲弊するのを待つことになるだろう。1991年12月、旧ソ連が消滅した要因の1つは、1979年12月にアフガニスタンへ侵攻、何も得るものなく1989年2月に撤退を余儀なくされたことだった。双方の主張には大きな隔たりがあり、結果として停戦交渉は進捗せず、戦闘は長期化の可能性を強めつつある。ただし、侵略戦争が持久戦になった場合、侵攻した側が不利になるのが歴史の教訓と言える。機動力による電撃戦を得意としたドイツ軍がソ連侵攻で躓いたのは、スターリングラード(現ボルゴグラード)、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の攻防戦において、いずれも想定外の長期戦を迫られたことだった。 突き付けられた世界の分断20年以上前であれば、ロシア軍は一般民間人への攻撃や支配地域における住民の殺害をある程度隠蔽できたかもしれない。しかしながら、多くの人がスマートフォンを所持し、ネットを通じて世界とつながっているSNS時代において、事実を長時間にわたり覆い隠すことは不可能だろう。また、米国はウクライナにおける戦況について、偵察衛星の映像、通信の傍受、ウクライナ政府からの情報、ロシアやウクライナ及び周辺国での人的な諜報活動を複合的に組み合わせ、ほぼリアルタイムで正確に把握していると考えられる。その米国は、早い段階から積極的に警告を発するなどウクライナ政府と共に情報戦でロシアを圧倒した感が強い。ロシアは侵攻そのもののみならず、国際法に違反すると見られる残虐な行為により、国際社会の強い怒りと不信感を買った。仮にウクライナでの戦闘行動がなんらかの合意を経て停戦に至ったとしても、プーチン大統領の在任中、ロシアが国際社会へ本格的に復帰するのはかなり難しいだろう。元は同じ国とは言え、主権国を武力侵攻し、無辜の国民に多大なる犠牲を強いた以上、同大統領、そして国家としてのロシアが西側諸国との関係を修復するのは容易ではないと考えられる。ロシアが安全保障理事会の常任理事国である国連を除いた場合、同国と西側主要国が参加する唯一の枠組みはG20だ。今年は11月15-16日にインドネシアのバリ島で首脳会議が予定されている。もっとも、このG20は、条約に基づくものではなく、あくまで任意の集まりに過ぎない。G20による初のイベントは、1999年12月15-16日、ドイツのベルリンにおいて開催された財務相・中央銀行総裁会議だった。1997年のアジア経済危機、1998年のロシアショックを受け、主要先進国だけでなく、有力な新興国を含めた協議の枠組みが必要とされたのだ。G20による首脳会議は、リーマンショックによる国際的な金融危機を背景に、2008年11月14-15日、ワシントンD.C.で行われたのが第1回である。バイデン大統領は、3月24日、訪問先のブリュッセルで記者会見に臨んだ。この時、「ロシアをG20から排除すべきか」との記者の質問に対し、「私の答えはイエスだ。ただし、G20の判断による」と答えている。この件に関しバイデン大統領に明確な権限があるわけではなく、最終的にどの国を招待するか決めるのは、今年の議長国であるインドネシアのジョコ・ウィドド大統領に他ならない。ちなみに、国連総会で3月2日に行われた『ロシアに対して軍事行動の即時停止を求める決議案』、及び3月24日の『ウクライナの人道危機に対する決議案』は、賛成が141か国、140か国の圧倒的多数でいずれも採択された。G20参加国・地域のうち、国連加盟国ではなく総会での投票権がないEUを除く19か国の投票行動を見ると、G7に加えてインドネシアを含む8か国、計15か国が2本の決議案いずれにも賛成している(図表1)。一方、中国、インド、南アフリカの3か国は両案で棄権に回り、反対したのは当事国であるロシア1国のみだった。しかし、国連人権理事会におけるロシアの資格を停止するための4月7日の決議では、G20のなかでブラジル、インドネシア、メキシコ、サウジアラビアが棄権、中国は反対に回ったのである。決議は可決されたものの、G20の間で亀裂が大きく広がった感は否めない。仮にウクライナで停戦が実現、ジョコ大統領がプーチン大統領に招待状を送り、プーチン大統領が出席を決断した場合でも、G20首脳会議の開催には様々な課題が想定される。日米欧主要国が参加を取り止めてG7首脳会議などで対抗、G20の枠組みが崩壊する可能性も十分にあり得るのではないか。ロシアがクリミア共和国、セヴァストポリ特別市を編入した2014年、当時のG8はプーチン大統領を議長としてソチで首脳会議(サミット)を開催する予定だったが、ロシア以外の7か国は出席を拒否、6月4-5日にブリュッセルでG7首脳会議を行った。これ以降、1998年から続けられてきたG8の枠組みは消滅し、西側諸国のみのG7に戻っている。2020年6月に米国で行われる予定だったG7サミットでは、ドナルド・トランプ大統領(当時)がプーチン大統領の招待を示唆した。しかしながらコロナ禍により首脳会議は延期され、同年11月の大統領選挙でトランプ大統領が敗北したことから、結局、この年は開催が見送られた。3月23日に行われたゼレンスキー大統領による日本の国会でのリモート演説において、同大統領は1)ロシアへの経済制裁継続、2)ウクライナの復興支援、3)国連改革──の3点を日本の国会議員に訴えた。日本の立場を理解し、先述の通り軍事的要素を絡ませない非常に冷静な要請だったと言える。もっとも、第2次大戦の戦勝国である5か国が安全保障理事会で拒否権を持つ以上、国連の組織を変えるのは容易ではない。そこで、日米欧の間ではG7の強化を軸とした新たな国家間連携の枠組みが模索されている可能性がある。中国が国際社会に存在感をアピールしたのは、2008年の第1回首脳会議において、胡錦涛国家主席(当時)が表明した4兆元(約56兆円)の経済対策だった。成長著しい新興国が巨額の財政支出で経済を支える意欲を示し、リーマンショックに慄く世界の金融市場に強い安心感を与えたからだ。そのG20首脳会議が休業状態に入るとすれば、中国がG7に対抗して新たな枠組みを模索することも十分に考えられる。ウクライナ危機は、世界が分断の時代に入った事実を我々に突き付けているのではないか。(後編へ続く)

- 06 May 2022

- STUDY

-

ウクライナ戦争の教訓とこれから

ウクライナの首都キエフ(現キーウ)とチェルノブイリ(同チョルノービリ)を訪れたのは、原発事故から30年の2016年3月下旬だった。その一端は本欄の前身「コラムsalon」で報告させていただいた。建設中の原発を覆う巨大な格納庫には雪が舞っていたが、近くの林や草地では芽吹く緑や蕾が春の訪れと、希望をも感じさせた。しかし今、その原発を一時占拠したロシア軍兵士たちが塹壕を掘って立て籠もり、許容量を超す放射能を浴びて隣国ベラルーシの病院に搬送されたと報じられた。ロシアの軍事侵攻に始まったウクライナ戦争は、戦争自体の残虐性とともに、こうした俄かには信じ難いニュース、惨事や蛮行が現実の出来事として次々明らかとなり、人間の尊厳性破壊の様相さえ帯びている。しかも戦争の終わりは未だ見えない。しかし、ここでは戦争が示唆することを教訓として、今後についても考えてみたい。真っ先にあげたい教訓の1は、「天は自ら助ける者を助く」である。ゼレンスキー大統領以下ウクライナの人々がロシアに対してかくも勇敢で不撓不屈であったからこそ、欧米ひいては世界中からの支持と支援、共感を得た。数日で首都陥落、あわよくば傀儡政権の樹立を企んだプーチン大統領にとっては誤算に次ぐ誤算だった。2014年に簡単に奪われたクリミアの失敗に学び、ウクライナは自らが守る時、他国も助けてくれることを証明した。それが将来的には抑止力ともなり得る。日本はウクライナになれるだろうか。「命が大事」と不戦を勧めるような識者がいたが、ウクライナの人々の心には響かない助言である。冒頭の格言は、明治時代にスマイルズの『自助論』から中村正直が『西国立志編』に訳出した。開国するや欧米列強の脅威を前に危機感を覚えた明治の日本人は、平和に安住する今と違って、訳語に深く共感する心情を有していたのだろうか。第2は、エネルギー自立の重要性である。確かに欧州連合(EU)や各国はかつてない厳しい制裁をロシアに科している。しかし完全禁油には踏み切れず、ロシアは見透かしている。英国は原発を8基新設するが、全ての国に可能なわけではない。世界の原発の開発・建設はロシアと中国が主導する。二重三重に組み込まれた対露・対中依存の構造は今こそメスを入れる時だ。日本も石炭の段階的な輸入廃止は決めてもロシア原油は断てず、エネルギー基本政策を根本から問い直す機会を生かせない。経済優先の桎梏である。食糧自給についても同様だ。世界は小麦をロシアとウクライナに仰ぐ。お米大好きの私は、昨今のパン偏重の風潮を危惧する。第3に独裁政権は必ず道を誤る。有能であればこそ独裁者となり、それゆえ最後は失脚する。イラクのフセイン、リビアのカダフィ、インドネシアのスハルト、フィリピンのマルコスなど…権力に在ること約20年のプーチン氏も例外ではない。ソ連解体後の混乱・衰退からロシアを救った一時の英雄は隣国を破壊、ロシアを転落させ、世界に多大な被害を与え、戦争犯罪人として歴史に名を刻むのが必至だ。中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記には、とりわけ学んで貰いたい教訓である。第4は国連安全保障理事会の機能不全がもはや万人の目に明らかになったこと。荒療治が必要だ。例えば国連総会が安保理解体・消滅を宣言すると同時に、新安保理創設を目指し、改革に着手する。安保理常任理事国入りに挫折して来た日本の出番である。一朝には実現しないから、一方で主要国首脳会議(G7)が一層結束し、実行力を高めて行くことが望まれる。最後第5に情報を制することが死活的に重要なこと。ゼレンスキー氏とウクライナが国を挙げて駆使したSNSやITの見事な戦略は、プーチン氏とロシアにとって決定的打撃となった。戦争の帰趨がどうあれ、ロシアは地位も名誉も失い、世界の表舞台にしばらく上れない。ただそのため世界はより不透明で危険性を孕むことを覚悟しなければいけないのかもしれない。

- 12 Apr 2022

- COLUMN

-

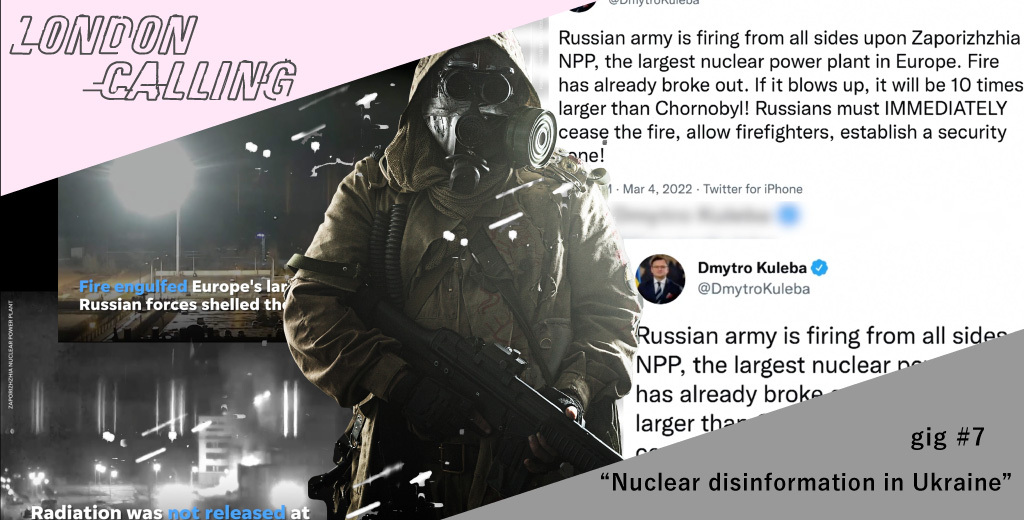

“Nuclear disinformation

in Ukraine”情報やITの使い方は変化し続けており、武力紛争が起こるたびに役割をめまぐるしく変える。偽情報(disinformation)は、国家対国家で用いられることが多いが、今次のロシアとウクライナ間の戦争は、原子力をめぐる偽情報が双方によって飛び交った最初のケースになる。原子力ならびに放射線被ばくのリスクは、そもそもの初めからこの戦争の最前線につきまとっている。ロシアのメディアは、ウクライナが「ダーティ・ボム」を製造するためにチェルノブイリ発電所から放射性物質を取り出していると非難し、根拠のないウワサやフェイク映像を用いて、自国民の恐怖を煽っている。そしてロシアによる侵攻が始まった日、最初に起こったことの1つは、ロシア軍によるチェルノブイリ占拠だった。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、すかさず英語で「1986年の悲劇が繰り返されぬよう、ウクライナ軍は命を捧げている…(中略)…これは欧州全体への宣戦布告なのだ」とツイートし、チェルノブイリ事故を想起させる恐怖を煽り、この戦争における原子力リスクをめぐるコミュニケーションのパターンを設定した。緊急時においてコミュニケーションおよびジャーナリズムの専門家は、“One Message, Many Voices”という基本原則に従う。危機についてレポートする内容はすべて、責任ある当局(電力会社、規制当局、政府)からのメッセージに基づかなければならない。例えば、福島第一原子力発電所事故について私がロンドンからレポートしていた時、私は東京電力/旧・原子力安全保安院/経済産業省/内閣からの情報に頼っていた。日本原子力産業協会やその英文ニュースサイト「Atoms in Japan」がシェアした多くの貴重な情報も活用し、理解を深めた。この長きにわたる福島危機の間、私は、公式情報が多くのデータを持ちながらメッセージが少ないという問題に直面した。ある公式情報は「格納容器内の圧力は840kPa」とのデータを伝えたが、これが設計値(400kPa)の2倍であり深刻な事態になっていることは伝えなかった。当局からのメッセージが十分に明確でなかったため、私は自力で解決しなければならなかったのだ。ウクライナでは真逆の問題に直面している。一国の大統領が、チェルノブイリのような事故の恐怖を煽るのだ。実際にはまだ何も起きていないのに。“One Message, Many Voices”に則って、メディアは大騒ぎした。だが、ゼレンスキー大統領の言葉を繰り返しただけの記者たちを、誰が責めることができるだろうか?その1週間後、ロシア軍がザポロジェ原子力発電所に接近。ウクライナのドミトロ・クレバ外相は「(ザポロジェが)爆発すると、チェルノブイリ事故の10倍の規模になる」とツイートし、またもや同じパターンが繰り返された。もちろんウクライナはワザとやっている。ロシアというはるかに強大な国を相手に、生き残るために戦っているのだ。ウクライナは欧州の近隣諸国や世界の民主主義国からの支援を必要としている。ゼレンスキー大統領とクレバ外相が、自国の生存をかけてあらゆる手段を尽くしていることを、私たちは責めることはできない。ウクライナでの戦争は3週間を経過し、5度も原子力安全上の脅威にさらされた。チェルノブイリが占拠され、ザポロジェが攻撃されて制圧され、ハリコフの研究施設が2度もミサイルで攻撃され、チェルノブイリでは数日間送電網とのラインを切断された。これらはすべて戦時国際法違反であり、現場で働くスタッフたちや周辺住民にとって、現実のリスクである。これまでのところ、国際原子力事象評価尺度(INES)での評価はなされていないが、私たちは、この最悪な状況で安全な運転を維持したウクライナのオペレーターの力量に、敬意を表してしかるべきだろう。チェルノブイリではロシア軍に制圧されて以来現在(3月17日現在)も、約210名のスタッフが現場に閉じ込められている。スタッフたちは愛する人たちが危機に瀕している間、世界で最も繊細な原子力施設を管理運営しており、ロシア軍の侵略に遭いながらも外部電源供給途絶問題に対処している。一方IAEAは、チェルノブイリの保障措置モニタリング機器がロシア軍の占拠後に動かなくなったと遺憾の意を表している。モニタリング・カメラなしでは、国際社会は、そこに保管されているすべての放射性物質が、違法な目的に使用されていないと確信することができない。ロシアはすでに噂を拡散させている。私はチェルノブイリに関して、誰も知らない秘密の情報を持っているわけではない。読者諸兄と同じくメディアや公式の情報ソースからの情報を読み解くのみだ。だがチェルノブイリへは2021年11月にIAEAの査察官が訪問しており、ロシア軍が支配した後になってから保障措置システムに問題が起こった、ということは留意すべきだと思う。これをロシアの意図と結びつけることは、憶測の域を出ない。ただし、チェルノブイリからの保障措置に関する情報が不足すると、悪意ある行動や虚偽の告発の余地が生じてしまう。この戦争でどちらかの側から核問題についての主張がなされたとしたら、チェルノブイリはウクライナに1か所しかなく、戦争はわずか3週間しか経っていないにもかかわらず、国際社会が真実を特定するのに何か月もかかることだろう。これまでのところ、ウクライナでは本質的な原子力安全は維持されている。今後も放射線の危険が生じないことを願っている。同時に、原子力に関する偽情報も危険であることを認識しなければならない。この戦争はまだ続く(おそらく数か月間)だろう。私たちは原子力の安全と偽情報の両方に、警戒しなければならない。文:ジェレミー・ゴードン訳:石井敬之

- 23 Mar 2022

- CULTURE

-

IEA、EUがロシアからの輸入天然ガス依存から脱却するための10方策を公表

©IEAロシアによるウクライナ侵攻を受けて国際エネルギー機関(IEA)は3月3日、欧州連合(EU)加盟国が確実かつ廉価な方法でクリーンエネルギーにシフトしつつ、ロシアからの天然ガス輸入量を1年以内に3分の1以上削減するための具体的な10方策を発表した。これらは、2050年までに欧州大陸のCO2排出量を実質ゼロ化するための工程表「欧州グリーンディール」とも完全に調和する方策を組み合わせたもので、IEAは今後数か月間に実行可能なものとして、天然ガスの調達先をロシア以外の国に替えることや、消費者であるビジネス界や一般の顧客には天然ガスに替わり、クリーンで効率性の高い代替エネルギーを提供していくこと等を提示。これらの方策は、エネルギーの供給保証と価格の適正化にも資すると強調した。欧州最大の低炭素電源である原子力に関しては、既存の原子炉の閉鎖時期を先送りするなど、最大限に活用していくこと等を提言している。今回のIEA報告書「10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas」によると、ロシアの軍事侵攻により欧州各国がロシアからの天然ガスにどれほど依存しているか、改めて浮き彫りになった。2021年にEUはロシアから約1,550億立方メートルの天然ガスを輸入しており、これは天然ガス輸入量全体の約45%、総消費量では40%近い数値である。欧州がCO2排出量の実質ゼロ化で歩を進めていくなか、天然ガスの使用量や輸入量も次第に低下していくが、今回の危機は具体的に「ロシアからの輸入」、および「喫緊の使用量削減に向けて、これ以上何ができるか」という問題を提起している。IEAのF.ビロル事務局長は、「ロシアが天然ガスを経済的、政治的武器として利用していることは、もはや誰の目にも明らかだ。次の冬季にロシアから天然ガスがどれだけ供給されるか不透明となったため、欧州はこれに対処する行動を速やかにおこさねばならない」と表明。IEAの10方策計画を通じて、「欧州はエネルギー市場におけるロシアの支配力を削ぎ、代替エネルギー源の増強手段を出来るだけ早く整える必要がある」と強調した。IEAが提言している10方策は以下のとおり。ロシアと新たな天然ガス購入契約を一切結ばない。→今年以降、天然ガスの供給源が多様化される。ロシアからの天然ガス購入を他国からの購入に切り替える。→非ロシア産天然ガスの購入量が1年以内に約300億立方メートル増加する。最小限の天然ガス貯蔵を義務づける。→次の冬季までに天然ガス供給システムのレジリエンスが増強される。風力と太陽光で新たな発電設備の建設を加速する。→1年内に天然ガスの使用量を60億立方メートル削減できる。既存の低炭素電源であるバイオエネルギーと原子力の発電量を最大化する。→1年内に天然ガスの使用量を130億立方メートル削減できる。天然ガス価格の上昇にともなう電力価格の上昇から脆弱な消費者を守るため、たなぼた利益に対して短期の課税措置を講じる。→天然ガス価格が高止まりした場合の電気代高騰を防ぐ。天然ガスボイラーのヒートポンプへの切り替えを加速する。→1年内に天然ガスの使用量を20億立方メートル削減できる。建物や産業部門におけるエネルギーの効率化を加速する。→1年内に天然ガスの使用量を20億立方メートル近く削減できる。消費者に対し温度自動調節器の設定を一時的に1度C下げるよう促す。→1年内に天然ガスの使用量を約100億立方メートル削減できる。柔軟な対応が可能な電力システムの多様化と脱炭素化への取り組みを強化する。→欧州における電力供給保証と天然ガス供給の間の強固な繋がりを緩めることができる。原子力に関しては、IEAは5番目の方策のなかで「保守点検や安全性チェックのため、2021年は欧州のいくつかの原子炉が解列されていたが、2022年はこれらを戦列に復帰させるとともに、フィンランドで新たに完成したオルキルオト3号機(PWR、172万kW)の商業運転を開始する」ことを提言。これらを通じて、2022年に欧州の原子力発電量は最大200億kWh増加するとした。一方、欧州では今年の末までにドイツとベルギーで合計4基の原子炉が閉鎖予定であり、2023年にはさらに1基が閉鎖される。IEAはこれらによって新しい設備容量が相殺されてしまわぬよう、追加の安全対策を取るなどして閉鎖を一時的に遅らせることを提言。これにより、欧州における天然ガス需要量は毎月10億立方メートル程度、削減が可能だと指摘している。(参照資料:IEAの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月3日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Mar 2022

- NEWS

-

エネルギー価格と日本に忍び寄るインフレのリスク

世界的にインフレの懸念が高まりつつある。例えば米国の場合、新型コロナ禍前の2019年までの20年間、消費者物価上昇率は年平均2.1%、変動の激しい食品とエネルギーを除いたコアベースでは2.0%だった。それが、昨年12月は総合指数が前年同月比7.0%、コア指数は5.5%上昇した。総合指数は39年ぶり、コア指数も30年ぶりの高い伸びだ。欧州主要国でも軒並みインフレ圧力が急速に強まっている。この物価上昇について、当初、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)は、新型コロナ禍からの景気回復期における「一過性の現象」と指摘していた。しかしながら、このところは見方を変え、インフレが長期化するリスクを懸念しつつある。FRBは、新型コロナ禍への対応で実施した歴史的緩和の方針を既に転換し、米国の金融政策を決める3月15、16日の次回連邦公開準備委員会(FOMC)で利上げに踏み切るとの見方が大勢だ。世界的にインフレ圧力が強まりつつある背景については、様々な要因が考えられる。そのなかで、最も根本的な変化は、国際社会が「グローバリゼーション」から新たな「分断の時代」へ突入したことではないか。 ゲームチェンジャーとしての新型コロナ過去60年間における主要国の消費者物価上昇率を振り返ると、1960~80年代はインフレの時代だった(図表1)。一方、1990~2010年代は物価安定の時代だ。2つの時代の境目で起こった象徴的な事件は、1989年11月のベルリンの壁崩壊、そして1991年12月の旧ソ連消滅だろう。それ以前は東西冷戦期であり、世界のサプライチェーンは統一されておらず、米ソ両ブロックが陣地獲りと資源の争奪戦を繰り広げていた。さらに、2回の石油危機に象徴される地域紛争が資源価格を高騰させ、世界経済を極度のインフレに導いたのである。ちなみに、第1次石油危機のきっかけは、1973年10月6日、エジプト、シリアを主力とするアラブ連合軍が、ゴラン高原に展開するイスラエル軍を攻撃して始まった第4次中東戦争だった。この時、アラブ諸国を支援していたのは旧ソ連であり、イスラエルは米国を後ろ盾としていたのである。しかしながら、旧ソ連が消滅して以降、世界は唯一の覇権国になった米国を軸として単一市場の形成に向け大きく動き出した。特筆されるのは、1995年に設立された世界貿易機構(WTO)を中心に国際的な通商ルールが確立されるなか、中国、東南アジア諸国、メキシコなどが急速に工業化し、その供給力によって需要超過の米国もインフレから解放されたことだろう。一方、冷戦下で米国への輸出により高成長を遂げた日本は、新興国に対し競争力を失って過剰供給による構造的なデフレに陥った。もっとも、30年間に亘って続いてきたグローバリゼーションの時代は、新たな転換点を迎えようとしているのではないか。その表面的な契機は新型コロナ禍だ。中国の武漢市で発生したと言われるこの国際的な疫病が米国へ飛び火した2020年初頭以降、ドナルド・トランプ大統領(当時)は急速に対中批判を先鋭化させた。それ以前は貿易収支の不均衡で対中圧力を強めていたものの、自身の別荘であるフロリダ州のマールアラーゴへ習近平中国国家主席を招待するなど、両国関係はむしろ良好だったと言える。しかし、自身の再選を目指す大統領選挙まで1年を切った段階での新型コロナの感染急拡大により、トランプ大統領は中国への姿勢を大幅に硬化させた。ただし、新型コロナはあくまで象徴的出来事であり、米中対立の本質は中国が将来において米国から覇権を奪取する意図を隠さなくなったことではないか。近年における人民解放軍の急速な近代化と東シナ海、南シナ海、フィリピン海への海洋進出、国家による支援を後ろ盾とした国営企業による通信、半導体、人工知能(AI)など最先端技術の開発、そしてアジア・太平洋、アフリカ、中南米などにおける外交・経済両面でのプレゼンスの拡大は、米国にとり中国による挑戦と見えても不思議ではない。経済的交流がほとんどなかった東西冷戦時代の米ソと異なり、現代の米中両国は相当規模での相互依存関係を築いてきた。例えば、米国にとって中国は最大の農産品の輸出先であり、中国は発行された米国国債の約5%を保有している。従って、米中が覇権を争うとしても、1950〜80年代と同じタイプの冷戦にはならないだろう。しかし、米国と中国による新たな分断の時代は、30年間続いた世界的な物価安定の終焉を意味する可能性がある。好例はウクライナ情勢だ。2月4日、北京冬季五輪の開幕式に合わせて行われた中ロ首脳会談において、習近平国家主席は中国はロシアが最も懸念する北大西洋条約機構(NATO)の拡大に反対の立場を鮮明にし、ウラジミール・プーチン大統領は台湾を中国の領土であると再確認した。エネルギー部門を含めた中ロの連携強化は、ウクライナ情勢などを通じて国際的な資源価格の高騰の背景となり、インフレ圧力を強める可能性がある。また、習近平政権は新たな経済政策の目標として「共同富裕」を掲げた。その直接的なイメージは貧富の格差の是正だろう。もっとも、本質的な狙いは個人消費主導の経済成長ではないか。消費拡大は、国民の生活水準向上であり、即ち一党独裁制を敷く共産党への国民のローヤリティを高める道に他ならないからだ。加えて、世界最大の人口を使って世界中から財貨を購入することにより、米国と同様、世界経済における中国の存在感の向上、国際社会における発言力の強化を狙っていると見られる。問題は14億人の消費水準向上が世界の資源需要に与えるインパクトだろう。エネルギーや食料の需給関係が引き締まり、国際的な価格の押し上げにつながることで、インフレの油に火を注ぐ可能性がある。本質的な要因ではないにせよ、新型コロナ期を転換点、即ちゲームチェンジャーとして、米中両国は次世代の覇権を巡り対立を深める時代に入ったようだ。結果として、今後、世界的な地域紛争の激化と資源の争奪戦、サプライチェーンの寸断による製造・物流コストの上昇などの現象が起こり、インフレ圧力が恒常化するリスクを考えなければならないだろう。 日本が物価安定を飛び越してインフレに陥るリスク2012年12月26日、第2次安倍晋三内閣が発足した。同年9月26日の自民党総裁選以降、安倍氏が訴えたのはデフレからの脱却だ。2013年1月22日、『政府・日銀共同声明』により日銀は「安定的な物価目標」として初めて生鮮食品を除くコア消費者物価で前年同月比2%のインフレターゲッティングを導入した。さらに、3月に就任した黒田東彦総裁の下、日銀は「量的・質的緩和」を採用、この政策は金融市場で好感され、円高の是正と株価上昇が急速に進んだのである。もっとも、肝心の物価目標については、世界の主要中央銀行に類を見ない大胆な金融緩和を続けてきたにも関わらず、消費税率引き上げの影響が反映された時期を除けば、この9年間で1度も達成されたことがない。今年1月21日、総務省は昨年12月の消費者物価統計を発表した。それによると、総合指数が前年同月比0.8%、生鮮食品を除くコア指数が同0.4%、それぞれ上昇している(図表2)。依然として目標には全く届いていないのだが、翌22日付けの日本経済新聞は、『インフレ率、春2%視野 資源高が暮らしに波及』との見出しでこの件を報じた。つまり、今後、急速に物価が上がる可能性を日経は指摘したのだ。その背景にあるのは、特殊要因が剥落(はくらく)し、世界的なインフレの影響が日本にも波及するシナリオだろう。米国の消費者物価と異なり、日本の統計ではエネルギー価格がコア指数に算入される。12月の消費者物価統計を詳しく見ると、コア指数に対する寄与度はエネルギーが+1.2ポイント、通信は▲1.6ポイントだった(図表3)。つまり、エネルギーがコア指数を1.2ポイント押し上げる一方、通信は1.6%押し下げ、エネルギー、通信以外が0.8ポイント押し上げたことになる。通信がコア消費者物価全体を大きく下げる方向へ寄与しているのは、菅義偉前首相の政策に依ると言っても過言ではない。第2次安倍政権の官房長官時代から通信料金引き下げの必要性を強く主張し、2020年9月の自民党総裁選挙では公約の柱とした。内閣総理大臣就任後、業界に価格体系の見直しを迫り、2021年3月より大手3社はデータ容量20GBの新たな料金プランを導入している。サービスの開始日は、ソフトバンクの“LINEMO”が同3月17日、auの“povo”は同23日、ドコモの“ahamo”は同26日だ。2021年の消費者物価統計における通信の価格を見ると、2月は前年同月比1.1%の上昇だったが、新プランが始まった3月は同0.7%下落し、4月は新価格体系による実質的な値下げがフルに寄与した結果、同24.6%の大幅な低下となっている。2021年12月の消費者物価統計では、通信の下落率は34.3%に達していた。新料金プランの導入から1年が経過するため、今年4月以降、この通信による消費者物価への影響が解消される。結果として、2022年度については通信価格による消費者物価全体への寄与度は概ねゼロになるだろう。マイナスの寄与度がなくなることで、通信部門は実質的に消費者物価を押し上げる見込みだ。一方、1月17、18日に開催された政策決定会合に伴い、日銀は年4回の『経済・物価情勢の展望(展望レポート)』を発表した。それによると、総裁、2人の副総裁を含む政策委員9人の物価見通しの中央値は、2021年度のコア消費者物価上昇率が前年度比横ばいで昨年10月から据え置かれる一方、2022年度は前回の0.9%から1.1%へ、2023年度も同じく1.0%から1.1%へ、いずれも小幅ながら上方修正されている。日銀は、展望レポートのなかでエネルギー価格が落ち着くことにより、通信とは逆の効果をもたらすと指摘した。黒田総裁は、会合後の記者会見で「利上げを検討しているか」と聞かれ、「一時的な資源価格の上昇に対応して、金融引き締めを行うことは全く考えていない」と答えている。ただし、足下、原油市況はWTI先物価格が1バレル=90ドル台に達し、じり高歩調を崩していない。今後についても、世界的な脱化石燃料化の潮流の下で新たな開発への投資が難しくなっている上、国際社会の分断により中東やウクライナにおいて地政学的な緊張が高まり、むしろ石油、石炭、天然ガス価格は上昇を続ける可能性がある。消費者物価指数統計におけるエネルギーのコア消費者物価への寄与度は、概ね原油市況と連動してきた(図表4)。今後、価格の上昇率は縮小しても、原油価格のじり高歩調が続けば、天然ガスや石炭を含めた燃料コストの上昇により、エネルギーの物価全体への寄与度はプラス圏を維持するのではないか。その場合、前述の通り4月になれば通信価格値下がりの影響がほぼ解消される一方、エネルギー価格はコア消費者物価指数を引き続き押し上げることになる。他方、エネルギーや通信を除く広範な分野において、日本国内でも値上げの動きが顕在化してきた。国際的なインフレ圧力により、昨年12月の企業物価は前年同月比8.5%上昇した(図表5)。これまではコスト削減努力により消費者物価への転嫁が抑えられてきたものの、企業にとって今後も値上げを我慢するのは難しいだろう。つまり、通信・エネルギー以外の分野のコア消費者物価上昇率に対する寄与度は、今後、プラスの幅を拡大する可能性が強い。結果として、日経の記事が指摘していたように、4月以降、コア消費者物価上昇率が日銀の安定的目標である2%を超える事態も起こり得るのではないか。必要なエネルギー政策の再構築中央銀行が2%の物価目標を提示し、それに向けてマネーの供給を大幅に増やすと、世の中のマインドがインフレ期待に転換され、物価上昇前に消費や投資をしようとする動きが強まって実需が拡大、結果的にインフレターゲットが実現する…これが量的・質的緩和に関して日銀が描いてきたシナリオだ。つまり、内需が盛り上がるなかでの適度なインフレであり、当然、賃金が物価を上回るペースで上昇するため、好景気が持続する。しかしながら、現実に日本経済が直面しつつあるのは、資源高などにより、国内で価格転嫁が避けられなくなって起こるインフレのリスクだ。このケースでは、石油などの購入価格が値上がりするため、海外への支払いが増えて日本の富が流出する。当然、賃上げは難しく、日本の平均世帯の購買力が低下するため、インフレと不況が同居するスタグフレーションになる可能性も否定できない。1973年の第1次石油危機に端を発した「狂乱物価」は、正にそうしたスタグフレーションの典型的な状態だった。もっとも、1974年の消費者物価上昇率は23.2%だが、賃上げ率はそれを上回る25.5%に達し、実は消費者(=勤労者)の実質購買力は低下していない。日本経済が青年期で人口が増加し、内需も旺盛だったからだろう。さらに、この危機下において日本は短期間に産業構造の転換を成し遂げ、1980年代における自動車や電気製品・部品の輸出拡大への基盤を築いたのである。また、エネルギー戦略を見直し、燃料資源の海外依存度を低下させるため、原子力発電所の建設を強力に推進した。現在の日本経済には1970年代のような体力はなく、国際情勢も大きく変化している。人口が減少するなかでのスタグフレーションは、日本の消費者の実質購買力を失わせる結果、生活の質が大きく低下しかねない。マクロ的に見ても、それは縮小均衡のシナリオだ。そうしたリスクを軽減するためには、財政・金融政策や成長戦略の見直しだけでなく、エネルギー政策も再構築する必要があるのではないか。特に長期的な化石燃料の価格上昇を想定し、カーボンニュートラルと経済安全保障を両立させなければならない。岸田文雄政権には、2011年3月の東日本大震災以後に止まってしまった時計を再稼働させ、原子力政策の推進を期待したいところである。

- 28 Feb 2022

- STUDY

-

日本が学ぶべきウクライナの教訓

ウクライナ情勢がにわかに緊迫の度合いを増した。10万人とも言われるロシア軍がウクライナとの国境に集結したことで、米国、欧州主要国は同国による侵攻を強く牽制している。1月24日、米国のジョー・バイデン大統領は、国防省に対し北大西洋条約機構(NATO)即応部隊へ8,500人規模の米軍増派を短期間で行えるよう準備を命じた。さらに、同大統領は、2月2日、それとは別にノースカロライナ州フォートブラッグ陸軍基地からドイツ、ポーランドへ2,000人を派遣、ドイツの駐留米兵1,000人をルーマニアに再配置することを決めている。ロシアがウクライナへ圧力を強めているのは、同国がNATOへの加盟を求めているからだろう。1991年12月25日、ミハエル・ゴルバチョフ大統領が旧ソ連の消滅を宣言した。「ソ連」は即ちソビエト社会主義共和国連邦の略称であり、同国は15の社会主義共和国による連邦国家だったわけだ。この15か国の中心はロシア社会主義共和国だが、残る14か国のうちウクライナ社会主義共和国が今のウクライナ、白ロシア社会主義共和国がベラルーシに他ならない。改めて言うまでもなく、ウクライナは旧ソ連領であり、今はロシアと1,576㎞の国境で接する隣国である。ちなみに、1917年の革命以前における帝政ロシアは、ウクライナの大半、ベラルーシ以外にもポーランドのほぼ全域、フィンランドなども領土としていた。旧ソ連は帝政ロシアの一部を独立させたが、その多くは第2次大戦後に親ソ東ヨーロッパ諸国としてワルシャワ条約機構を構成したことは周知の事実だ。1989年11月のベルリンの壁崩壊で東欧各国の民主化が進み、旧ソ連の消滅と共に15共和国がそれぞれ独立、エストニア、ラトヴィア、リトアニアのバルト3国は2004年5月にEUに加盟した。一方、残りの12か国はロシアを中心に独立国家共同体(CIS)と呼ばれる緩やかな国家連合へ移行したのである。もっとも、ウクライナ、トルクメニスタンはCIS憲章を批准せず準加盟国の扱いとされた。また、旧グルジア、現在のジョージアは同憲章を批准したものの、南オセチアを巡る領土問題で2008年8月12日に批准を撤回、同29日にはロシアと断交してCISを脱退している。さらに、ウクライナも2014年のクリミア危機により同年3月19日にCISからの脱退を宣言した。前日にロシアがウクライナ領内であったクリミア自治共和国及びセヴァストポリ特別市の編入を決めたことへの対抗措置に他ならない。もっとも、両国関係はそれ以前からかなり悪化していた。ウクライナがロシアとの対立を表面化させたのは、2005年1月から2010年2月かけてのヴィクトル・ユシチェンコ大統領の時代だ。親米欧派の同大統領はEUのみならずNATOへの加盟を目指してロシアを刺激した。ロシアにとり、西隣のウクライナは旧親ソ国であったポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーなどと共に西欧との緩衝地帯になっている。皇帝ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、アドルフ・ヒットラー総統のドイツ軍に侵攻され存亡の危機に立たされたロシアとしては、ウクライナのNATO加盟は安全保障上の大問題なのだろう。また、ロシアが編入を宣言したセヴァストポリには、伝統的にロシア海軍黒海艦隊の母港として海軍基地が置かれてきた。さらに、旧ソ連時代、ウクライナには多くの軍事産業が集積しており、ウクライナ国営ユージュマス社はロシアの大陸間弾道弾(ICBM)のエンジン、同じく国営アントノフ社は大型輸送機を製造、ロシアの軍事力の重要な部分を担ってきたのである。そうした歴史的・軍事的事情が、ロシアの対ウクライナ政策に大きく影響していると見て間違いないだろう。 危機ムードの醸成を図るロシアの真意旧ソ連崩壊以降、ロシアはエネルギー資源に乏しいウクライナとの関係を維持するため、天然ガスを国際市況に対して割安な価格で供給した。また、ロシアからウクライナ経由で西欧に天然ガスを供給するパイプラインの通過料収入は年間30憶ドルに達し、ウクライナ政府の歳入の7%程度を賄っていたのである(図表1)。しかしながら、ユシチェンコ政権の親米欧路線に対抗して、ロシアはウクライナ向けの天然ガス輸出に関して市場価格への引き上げを図り、これが新たな両国の緊張関係の火種になった。ロシアとウクライナはこの天然ガスの価格を巡る問題で衝突を繰り返している。ロシアが究極の対抗措置としたのが、ウクライナを通らず、ドイツ、イタリアなどに天然ガスを供給するパイプライン網の整備に他ならない。元々、ウクライナを経由しないルートとしては、ロシアのミンスクからベラルーシ、ポーランドを通ってドイツに至る「ヤマル・ヨーロッパ」があった。これに加えて、2005年に西シベリアで生産された天然ガスを黒海経由でトルコへ輸送する「ブルーストリーム」、2011年にバルト海を通過してドイツへ直送する「ノルドストリーム」を開通させている。さらに、2020年には黒海経由でトルコから南ヨーロッパへ至る「トルコストリーム」が稼働し、昨年はノルドストリームに並行する「ノルドストリーム2」が竣工した。ノルドストリーム2はまだ稼働していないものの、2010年に1,200億㎥だったウクライナ経由での欧州向け天然ガス輸出量は、2017年は850億㎥へ減少、2021年は450億㎥程度まで落ち込んだと見られる。ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、クリミア・セヴァストポリの編入後も、経済・軍事両面でウクライナへの締め付けを強化してきたわけだ。他方、ドイツの政権交代でノルドストリーム計画を推進してきたアンゲラ・メルケル首相が退任、オラフ・ショルツ新首相はEUと共にノルドストリーム2の稼働に慎重な姿勢を崩していない。ロシアは、ウクライナへの牽制に加え、EU主要国にプレッシャーを掛ける意図もあって、欧州向けを中心に天然ガスの輸出量を抑制している模様だ(図表2)。NATOの拡大阻止と欧州への安定的な天然ガス販路の確保───これがウクライナ国境に大きな軍事力を展開したプーチン大統領の意図なのではないか。 ロシアに依存する欧州のエネルギー事情昨年10月31日から11月13日、英国のグラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)では、石炭の段階的使用削減が決まった。地球温暖化抑止に積極的な欧州は石炭に極めて厳しい姿勢で臨み、ドイツも石炭・褐炭による発電を2038年までにゼロにすると公約している。一方、EUの執行機関(内閣)である欧州委員会は、2月2日、地球温暖化抑止に貢献する持続可能な経済活動の分類、即ち『EUタクソノミー』の「グリーン・リスト」に脱炭素化に貢献する投資先として原子力発電と天然ガスを加える法案を正式に発表した。欧州理事会(首脳会議)と欧州議会で審議し、年央にも可否を決定する。現実的な立場に立てば、石炭の使用を削減する場合、代替的なベースロードの確保は必須だ。原子力と天然ガスを選択するのは合理的な判断だろう。欧州ではドイツを中心にロシア産天然ガスへの依存度が高く、地球温暖化抑止のための石炭の使用削減でさらにその傾向は強まるだろう(図表3)。特に昨年夏は異常気象によりスペイン、英国などで風力発電が機能不全に陥った。結果としてさらに天然ガスの需要が拡大している。もっとも、ウクライナ危機により、EUは新たな問題に直面した。欧州で消費される天然ガスの30~40%を供給してきたロシアの圧力が強まっているからだ。特に天然ガスの調達でロシアへの依存度が高いドイツは、電力価格などが高騰し経済的な苦境に追い込まれつつある(図表3)。2019年の平均が4.80ドル/100万Btuだった欧州の天然ガス価格は、昨年12月21日、59.67ドルの史上最高値を付けた(図表4)。1月は28ドル台へ調整したものの、新型コロナ禍前と比べて6倍になっている。その結果、昨年12月、ドイツの消費者物価上昇率は前年同月比5.3%に達し、1992年6月以来、約30年ぶりの高水準になった。また、日本の輸入するLNGもその影響を受け、市場価格が急上昇している。2月3日、ブルームバーグはロシアがウクライナに侵攻するリスクを念頭に、日本などが購入契約を結んだLNGの一部を欧州へ提供できないか、米国政府が関係国に打診したと報じた。ウクライナ危機はアジアに飛び火し、世界的なインフレ圧力となる可能性がある。再生可能エネルギーによる発電比率が総発電量の50%に達したドイツは、脱石炭化のみならず、今年中に3基の原子力発電所を全て止める計画だ。もっとも、原子力と石炭火力は依然として同国の総発電比率の40%近くを賄っており、それを全て再エネで代替することは困難だろう。畢竟、脱原子力を先送りするか、それとも燃料コストの上昇に耐えて天然ガスの利用を拡大するか、実質的に二択を迫られた状態にある。このドイツを象徴とする欧州の苦境は、プーチン大統領の描いたシナリオ通りと言えるかもしれない。ロシア経済も良い状態ではないものの、エネルギー価格の高騰によりインフレ懸念の高まる欧州と我慢比べをすることで、米国とEUの関係に楔を打ち込み、欧州におけるロシアの発言力を強化できる可能性があるからだ。言い換えれば、ドイツをはじめとしたエネルギーのロシア依存度の高さが、ウクライナ危機を招いた一因と考えるべきだろう。 ウクライナ問題が示す日本のあるべき経済安全保障少なくともこれまでのところ、米国のウクライナ問題への対応が効果的であるとは思えない。バイデン大統領は、昨年7月21日、ホワイトハウスで退任を間近に控えたドイツのメルケル首相(当時)と会談、その際の共同声明でノルドストリーム2の建設を実質的に容認した。また、同9月1日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談では、ウクライナのNATO加盟に慎重な姿勢を示している。さらに、12月8日、同大統領は記者団の質問に答え、ウクライナ有事の場合、「米国が単独で軍事力を使うことは検討していない」と語った。米国は東アジアにおいて中国との覇権争いに注力しており、アフガニスタンから撤退したのと同様、欧州への介入もできれば避けたいのだろう。そうした姿勢をプーチン大統領に見透かされ、ロシアはウクライナへの圧力を今年に入って一段と強めた。バイデン大統領はNATOの結束を維持し、米国の指導力をアピールする意味で、欧州への米軍増派を決定せざるを得なかったのではないか。また、ロシアのみならず、プーチン大統領個人への経済制裁の可能性を示し、ロシアによるウクライナ侵攻を牽制した。ただし、ロシアがウクライナに軍事行動を起こすとの見方には疑問が残る。2014年に軍事上の要衝であるクリミア・セヴァストポリを既に実効支配しており、ロシアにとってウクライナへ侵攻するのはリスクに対するリターンが見合わないからだ。従って、プーチン大統領やセルゲイ・ラブロフ外相が繰り返しているように、ロシアにとって安全保障上の大きな脅威であるウクライナのNATO加盟阻止が国境に軍事力を集結した目的だろう。加えて、ノルドストリーム2を稼働させ、ウクライナを経由せずに欧州へ向けての天然ガス供給の強化を図る意図と見られる。今回のウクライナ危機は、実は日本にとっては大きな教訓と言えるのではないか。エネルギー供給とその運搬ルートの安全確保を他国に依存する場合、経済のみならず安全保障上の大きなリスクになり得ることが示されたからだ。ドイツ、イタリア、スペインなど欧州主要国は正にその脅威に晒され、燃料価格の高騰を一因とするインフレに苦しんでいる。プーチン大統領は、このままウクライナ国境でにらみ合いを続けることにより、EUから妥協を引き出す意向なのではないか。1941年12月8日、日本が対米国、英国、オランダ、中国に宣戦布告を行って第2次世界大戦に参戦を決断したのも、オランダ領インドシナ(現インドネシア)の油田地帯へ侵攻したことで、原油調達の8割を依存していた米国から石油禁輸措置を受けたことが背景だった。戦時中、日本軍はパレンバンなどの油田の生産能力を回復させたが、本国へのシーレーン上で輸送船が攻撃され、結局、持久戦においてじり貧に陥ったのである。日本が資源に乏しいことは戦前と変わっていない。エネルギーに関しては、再生可能エネルギーの強化が喫緊の課題だ。ただし、再エネ優等生のドイツですら、ウクライナ情勢でロシアの脅威に晒されている。島国である日本は、地政学的な違いを踏まえた上で、現在の欧州情勢から多くを学ぶべきだろう。再エネには安定したベースロードが必須である上、脱化石燃料も同時に進めなければならない。そうした様々な制約条件を考えれば、原子力発電を継続し、発電所の建替え、新設に踏み切ることこそ、岸田政権が掲げる「経済安全保障」に即したエネルギー政策と言えるのではないか。

- 07 Feb 2022

- STUDY

-

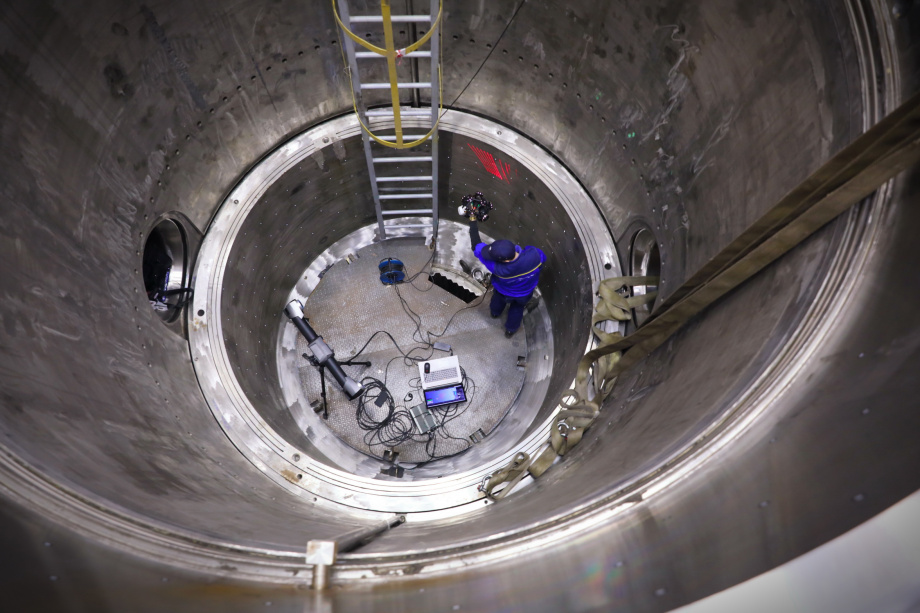

ロシア、建設中MBIRの炉内機器の試験組立を実施

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社のエンジニアリング部門であるアトムエネルゴマシ社は1月25日、ウリヤノフスク州ディミトロフグラードで2015年から建設中の「多目的高速中性子研究炉(MBIR)」のために、炉内機器の試験組立をロストフ州ボルゴドンスクで実施したと発表した。熱出力15万kWのMBIRでは、幅広い原子炉研究や照射研究の実施が計画されており、1969年から同じくディミトロフグラードの国立原子炉科学研究所(RIAR)内で稼働している高速実験炉「BOR-60」の後継炉となる予定。冷却材として液体ナトリウムを、燃料にはウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料か窒化物燃料を使用するが、鉛や鉛ビスマスといった異なる冷却材環境での照射試験が可能である。ロスアトム社によるとMBIRが完成すれば、核燃料サイクルの確立に不可欠な高速炉など、第4世代の原子力発電システムの開発が大きく進展する。また、原子力を長期的に活用していくための広範な研究課題の解決や、新型核燃料の研究開発など、文字通り多目的に利用することができる。現地の報道では、MBIRで物理試験が行われるのは2027年末になるとみられている。MBIRの総工費は10億ドルと言われており、2010年にロスアトム社のS.キリエンコ総裁(当時)は、国際原子力機関(IAEA)が革新的原子炉や燃料サイクルの導入環境整備を支援するため創設した国際フォーラム「INPRO」の枠組み内で同炉を開発することを提案。同炉の設計と建設をロシアのRIARが受け持つ一方、実験や追加機器に要する経費は、MBIRを中核設備とする「国際研究センター(ICR)」に参加を希望する国々が負担することになった。今回の試験組立は、アトムエネルゴマシ社に所属するAEMテクノロジーズ社のボルゴドンスク工場で行われ、総重量164トンという6つの機器を使用。まず特別に設計された深さ20mのケーソン(円筒状の構造物)内部に、支持リング付き・重さ83トンの原子炉容器をクレーンで設置。同容器内には直径3.2m、重さ45トンのバスケットを据え付けており、これによってMBIR内を出入りする冷却材の流れを制御・分離した。また、機器類の内部には3種類の防護スクリーンを貼り、高温になった冷却材の熱から原子炉容器を防護。これらの要素設備をすべて接続した上で、性能や組立具合、接続性能、全体の調整具合などを点検したもので、今後はディミトロフグラードへの出荷に向けて機器類の点検や保護包装を行う計画だとしている。(参照資料:アトムエネルゴマシ社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの1月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Jan 2022

- NEWS

-

ロシアでRBMKのクルスク1号機が永久閉鎖

ロシアの民生用原子力発電公社であるロスエネルゴアトム社は12月20日、モスクワの南約500kmに位置するクルスク原子力発電所で、約45年間稼働した1号機(100万kWの軽水冷却黒鉛減速炉=RBMK)を19日付で永久閉鎖したと発表した。発表によると、同炉は1976年12月に送電開始して以降、2,510億kWh以上の電力を発電。これはクルスク地域における総電力消費量の約30年分に相当する。同発電所全体では、全4基のRBMKでこれまでに9,870億kWh発電したとしている。これらの4基はすべて、1986年に事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所と同型の「RBMK-1000」設計であり、ロシア国内ではクルスク発電所のほかにもレニングラード、スモレンスクの両発電所で同じRBMKが稼働中。これらは今後10年以内に運転期間が満了するため、3つの発電所では現在、稼働しているⅠ期工事のリプレースとして最新鋭のロシア型PWR(VVER)をⅡ期工事で建設する計画が進められている。レニングラード発電所では、革新的技術を用いた第3世代+(プラス)の120万kW級VVER設計「AES-2006」がⅡ期工事1号機として2018年10月から、2号機については今年3月から営業運転を開始した。クルスク原子力発電所では、「AES-2006」設計の技術面や経済面で一層の最適化が図られたという出力125.5万kWの「VVER-TOI」設計をⅡ期工事の1、2号機に採用、それぞれ2018年4月と2019年4月に本格着工した。VVER-TOIではAES-2006と同じく運転期間が60年に設定されているほか、受動的な安全システムを全面的に装備。コア・キャッチャーや、大気の自然循環で炉心を冷却する受動式残留熱除去装置が組み込まれている。クルスクⅡ期工事1、2号機はVVER-TOIのパイロット・ユニットという位置づけであり、ロスエネルゴアトム社はⅠ期工事の4基の閉鎖時期に合わせてこれらの運転を開始すると表明。現時点でⅡ期工事1号機は2022年の後半に起動、同2号機については2024年8月に営業運転を開始すると見られている。VVER-TOI設計はまた、スモレンスク発電所のⅡ期工事、および新規サイトのニジェゴロドやセベルスク原子力発電所で採用が決定している。(参照資料:ロスエネルゴアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Dec 2021

- NEWS

-

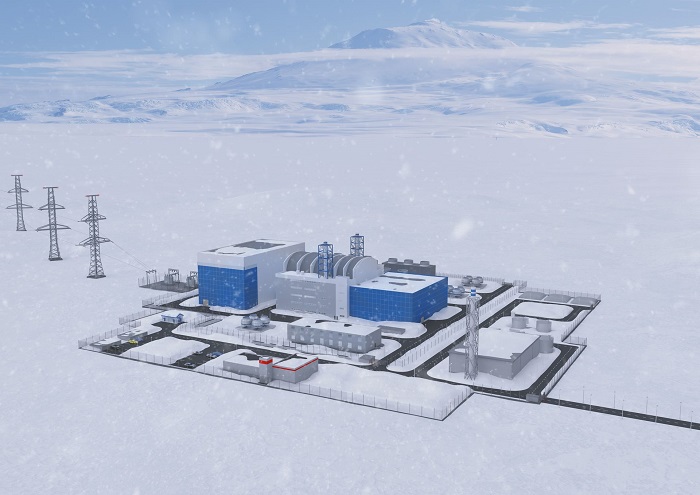

ロシアTVEL社が陸上SMR用の試験用燃料集合体を製造

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は10月21日、極東のサハ自治共和国内で建設を計画している同国初の陸上設置式小型モジュール炉(SMR)向けに、傘下の燃料製造企業TVEL社が試験用燃料集合体を製造したと発表した。ロスアトム社の国際事業部門であるルスアトム・オーバーシーズ社(JSC RAOS)は、2028年までにサハ共和国北部のウスチ・ヤンスク地区ウスチ・クイガ村で、電気出力5.5万kWの陸上設置式SMR「RITM-200N」を完成させる方針。このため、今回の試験用燃料集合体は、モスクワ州エレクトロスタリにあるTVEL社のエレマシュ工場で製造された。TVEL社は2025年にもエレマシュ工場で同SMR用燃料集合体の製造を開始し、2026年には初回装荷分の燃料一式を製造する予定。これに先立ち製造した今回の試験用燃料集合体は、ダミー燃料とともに様々な照射前試験や研究に使われる。ロスアトム社の発表では、陸上設置式SMRの建設は(サハ共和国の首都である)ヤクーツク北部の北極帯で採算性が見込まれるプロジェクトを実施する際、電力供給など主要インフラの課題克服に有効と期待される。建設予定の「RITM-200N」では、取り換えることが出来ない機器の供用期間が約60年であるため、約60年間は信頼性の高い電力を安定した価格で同地に供給できるとした。同社によると、大型炉の建設は都市部の基幹送電網が届かない遠隔地域では合理性(優位性)が乏しく、SMRこそ持続可能で信頼性の高い電力供給に最適なオプションになる。SMRはさらに、老朽化したディーゼル発電所や石炭火力発電所をリプレースしてCO2の排出量を削減できるなど、数多くの長所があると強調している。ロシアでは2020年5月、電気出力3.5万kWの小型炉「KLT-40S」を2基搭載した海上浮揚式原子力発電所(FNPP)の「アカデミック・ロモノソフ号」が、極東チュクチ自治区内の湾岸都市ペベクで商業運転を開始した。ロスアトム社傘下のOKBMアフリカントフ社はこれに続いて、「KLT-40S」の特性をさらに生かしたSMRシリーズ「RITM」を開発。熱出力17.5万kW~19万kWの「RITM-200」は、ロシアの原子力砕氷船に搭載した小型炉のこれまでの運転経験を統合したもので、同炉を2基搭載した最新の原子力砕氷船「アルクティカ」はすでに試験航行を終え、昨年10月に北極海航路で正式就航した。「RITM-200」を2基ずつ搭載する原子力砕氷船「シビル」と「ウラル」の建造も、現在進行中である。この「RITM-200」は、FNPPに搭載する「RITM-200M」(電気5万kW)と陸上に設置する「RITM-200N」の2種類に分類されるが、サハ共和国内での「RITM-200N」建設計画については、ロスアトム社とサハ共和国政府が昨年12月、同炉が発電する電力の売買価格で合意に達した。また、ロシア連邦の環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)は今年8月、この計画に対して建設許可を発給。建設に必要な環境影響声明書の作成や様々な調査の大部分がすでに完了し、サハ共和国内で公開ヒアリングも開催済みであることから、ロスアトム社は2024年にも「RITM-200N」を使ったSMR発電所の建設を開始するとしている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 26 Oct 2021

- NEWS

-

ロシアのレニングラードII-2号機に営業運転許可

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は3月11日、サンクトペテルブルク西方のレニングラード原子力発電所6号機(II期工事2号機、119.9万kWのPWR)に対し、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)が10日付けで営業運転を承認したと発表した。今月末までに正式な文書手続きを完了し次第、同炉は営業運転を開始する見通しである。同炉は第3世代+(プラス)の120万kW級ロシア型PWR(VVER)「AES-2006」を採用し、2010年4月に本格着工した。2020年9月に起動プロセスの最終段階である「最小制御可能出力(MCP)」レベル(*原子炉が臨界条件を達成する段階において、核分裂連鎖反応を安定した状態で維持するのに必要な1%未満の出力)に達した後、翌10月には国内送電網に接続されていた。同設計の採用炉としてはロシア国内で4基目であり、稼働中の大型商業炉としては34基目になる。レニングラード原子力発電所では、チェルノブイリ発電所と同型の100万kW級軽水冷却黒鉛減速炉(RBMK)が4基、I期工事として稼働していたが、2018年12月と2020年11月に1、2号機がそれぞれ45年間の営業運転を終えて永久閉鎖された。II期工事の1、2号機はこれらのリプレース用として建設されており、ともに「AES-2006」設計を採用。同発電所の5号機であるII-1号機は2018年10月に営業運転を開始した。また、これに先立つ2017年2月に「AES-2006」を世界で初めて採用したノボボロネジ原子力発電所II期工事1号機が、さらに同型のノボボロネジII-2号機も2019年10月に営業運転を開始している。レニングラードII-2号機に関しては、昨年11月から4か月間にわたり異なる4段階の出力レベルでの起動プロセスの試験を重ねて来た。3月9日に15日間の最終総合試験が完了し、定格出力による運転に問題のないことが確認された。これにともないROSTECHNADZORは今回、同炉がロシアの技術規制と建設プロジェクトの設計要件に適合しているとの声明文を発表。営業運転の開始承認を受けて、同発電所のV.ペレグダ所長は「運転期間全体を通して、新しい原子炉は安全かつ持続的に操業できる」と明言した。営業運転を開始するまでに同炉は20億kWh以上発電する見通しだが、ロスアトム社の試算では、税金その他の経済効果として同炉はレニングラード州に年間30億ルーブル(約45億円)以上をもたらすことになるとしている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Mar 2021

- NEWS

-

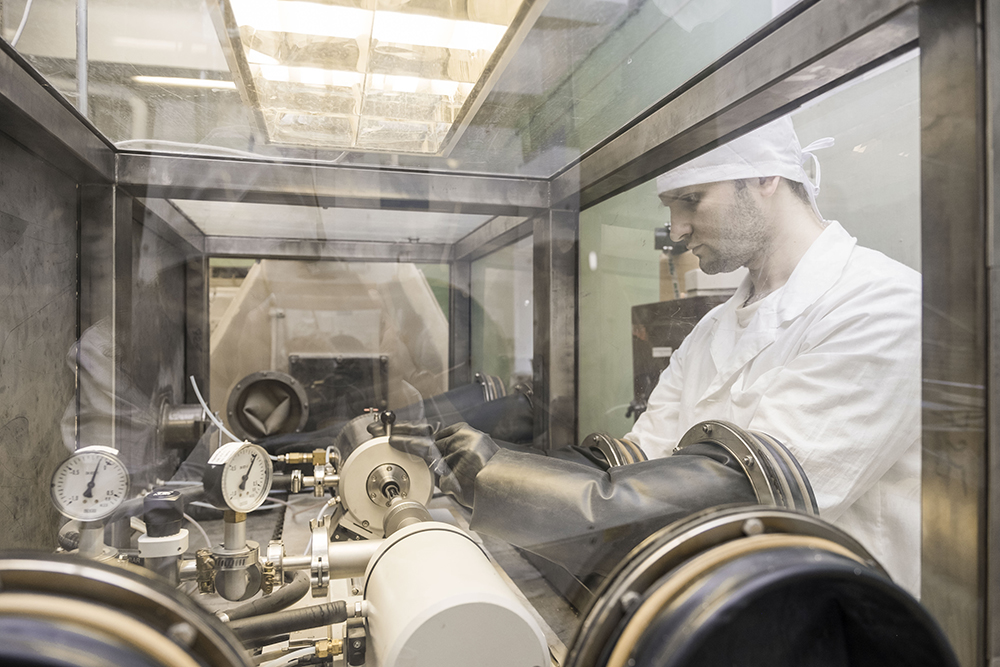

ロシアのTVEL社、鉛冷却高速実証炉用の窒化物燃料を開発

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社の燃料部門であるTVEL社は3月1日、計画中の鉛冷却高速実証炉「BREST-300」に使用するウラン・プルトニウム混合窒化物(MNUP)燃料の設計が、モスクワ市にある同社の「ボチバール・ロシア無機材料研究所(VNIINM)」で完成したと発表した。TVEL社の子会社でトムスク州セベルスクにある「シベリア化学コンビナート(SCC)」では、すでに年内の完成を目指して「BREST-300」用のMNUP燃料製造加工プラントを建設中。MNUP燃料は同施設の完成を待って、商業生産されることになる。核燃料サイクルの確立を目標に掲げるロシアは、実績豊富なナトリウム冷却高速炉(SFR)の研究開発と並行して、鉛冷却高速炉(LFR)の研究開発も「ブレークスルー(PRORYV)プロジェクト」で進めている。同プロジェクトではSCC内に「パイロット実証エネルギー複合施設(PDEC)」を建設することになっており、その主要3施設として電気出力30万kWの「BREST-300」とMNUP燃料製造加工プラント、および「BREST-300」専用の使用済燃料再処理モジュールを併設することを計画している。今回の発表によると、TVEL社は今後もMNUP燃料の研究開発を継続し、燃焼による損傷の発生を抑える次世代のMNUP燃料を開発する方針。これは将来的に「BREST-300」の使用済燃料を再処理し、新燃料として再加工することを見据えたものになる。窒化物燃料を組み込んだ試験燃料集合体の照射試験は、2014年からベロヤルスク原子力発電所の高速原型炉「BN-600」(60万kW)で行われており、VNIINMは「BREST-300」用MNUP燃料の健全性試験ではすでに大幅な改善が見られたとしている。「BREST-300」用窒化物燃料の研究開発はまた、出力120万kWの商業用ナトリウム冷却高速炉「BN-1200M(=「BN-1200」のアップグレード版)」における窒化物バージョンの炉心開発にも大きく貢献。2022年には「BN-1200M」タイプの試験燃料集合体を「BN-600」に装荷して、健全性試験を実施する予定である。なお、連邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)は2月10日、SCC内で「BREST-300」を建設するための許可をSCCに発給した。ロスアトム社は同炉を2026年末までに完成させる方針で、2019年2月には原子炉建屋とタービン建屋、および関連インフラ設備の総合建設契約をエンジニアリング企業のTITAN-2社と締結。同炉は世界でも初の鉛冷却高速炉になると強調している。(参照資料:TVEL社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 03 Mar 2021

- NEWS

-

ロシアの高速実証炉「BN-800」、MOX燃料のみで燃料を交換

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は2月24日、出力88.5万kWの「高速実証炉(BN-800)」として2016年11月から営業運転中のベロヤルスク原子力発電所4号機で、燃料交換時に初めてウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料のみを装荷したと発表した。これらの作業を終えた同炉は再び送電網に接続され、運転を再開している。運転開始当初、同炉の炉心はウラン燃料とMOX燃料のハイブリッド炉心となっており、2020年1月の初回の燃料交換時にMOX燃料集合体を18体装荷。今回新たに160体のMOX燃料集合体をウラン燃料集合体と交換したことから、同炉の炉心は三分の一までMOX燃料になった。ロスアトム社は今後の燃料交換でもMOX燃料のみを装荷していく予定で、2022年には同炉は「フルMOX炉心」で稼働することになる。高速実証炉である4号機の主な目的は、高速炉を活用した核燃料サイクルの様々な段階の技術をマスターすることで、同発電所のI.シドロフ所長は「原子力産業界における戦略的目標の実現に、また一歩近づいた」とコメント。「MOX燃料を使用することによって、燃料製造に使われない劣化ウランも含め、原子力発電の材料資源であるウランが有効活用されるほか、別の原子炉から出た使用済燃料を再利用することで長寿命核種など放射性廃棄物の排出量を削減できる」と強調した。ベロヤルスク4号機の初期炉心には、ディミトロフグラードの国立原子炉科学研究所(RIAR)が製造したMOX燃料集合体が含まれていたが、取り換え用のMOX燃料は、クラスノヤルスク地方ゼレズノゴルスクにある鉱業化学コンビナート(MCC)が製造した。原材料は、ウラン濃縮後の劣化六フッ化ウランから生成した劣化ウラン酸化物と、ロシア型PWR(VVER)の使用済燃料から生成したプルトニウム酸化物である。MCCで産業規模のMOX燃料を製造することは、2020年までを視野に入れたロシア連邦政府の目標プログラムに設定されており、ロシアの原子力産業界はMCC内にMOX燃料製造施設を設置するため、広範な協力体制を敷いている。これらの調整役を担うロスアトム社傘下の核燃料製造企業TVEL社によると、MCCでは2014年に6t/年の製造能力でMOX燃料製造施設の試運転を開始。最終的に60t/年の製造能力を目指しているが、2018年後半からは「BN-800」向けに取り換え用MOX燃料の連続製造を始めている。なお、TVEL社の担当副社長によると、MCCではBN-800用MOX燃料の製造と並行して、ロスアトム社の専門家チームが同様にMOX燃料の製造技術開発を続けている。VVERの使用済燃料から抽出したプルトニウムで新燃料を製造する技術はすでにマスター済みで、全自動の無人設備を使って最初のMOX燃料集合体が20体完成。原子炉への装荷に向け、検査もクリアしたと伝えている。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 25 Feb 2021

- NEWS

-

ロシアのRBMK原子炉、レニングラード2号機が永久閉鎖

ロシアの民生用原子力発電公社であるロスエネルゴアトム社は11月10日、レニングラード原子力発電所で2号機(100万kWの軽水冷却黒鉛減速炉)が45年間の運転を終えて、永久閉鎖されたと発表した。同発電所では、チェルノブイリ発電所と同型の100万kW級RBMKを4基稼働しており、45年間稼働した1号機を2018年12月に永久閉鎖し、今回2号機を閉鎖する。これらは第3世代+(プラス)の120万kW級ロシア型PWR(VVER)「AES-2006」で順次リプレースされることになっており、同設計を採用したII期工事1号機はすでに2018年10月末に営業運転を開始、II-2号機についても今年10月22日に初めて国内送電網に接続している。発表によると、ロシアで永久閉鎖された原子炉はロシア連邦の規制・規則に基づき、核燃料が抜き取られるまでは「発電せずに運転中」の状態とみなされる。抜き取りが完全に終了するまで約4年を要する見通しで、この間に発電所では廃止措置で使用する技術の確定など、廃止措置プロジェクトの実施準備を進めることになる。ロスエネルゴアトム社のA.ペトロフ総裁は、「レニングラード発電所では原子炉の世代交代が完璧に進められており、2号機の閉鎖に合わせて第3世代+のII-2号機が試験運転を実施中だ。消費者は原子炉がリプレースされたことすら気づかないだろう」と述べた。ロスエネルゴアトム社によれば、最新設計の「AES-2006」では「RBMK-1000」に対して技術的に様々な改良が施されている。出力が20%向上したほか、公式運転期間もこれまでの30年から2倍の60年に拡大。レニングラード発電所のRBMK×4基も30年が経過した後、機器の大規模な点検・補修プログラムが行われ、4基すべてについて追加で15年間の稼働が許可された。同発電所はロシア北西地域では最大の発電所であり、近年はレニングラード州や州都サンクトペテルブルクにおける総発電量の56%以上を賄っている。120万kW級のVVERが2基送電開始した時点で、引き続き約60%を賄うことになると同社は予想している。(参照資料:ロスエネルゴアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの11月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Nov 2020

- NEWS