| [原子力産業新聞] 1999年11月11日 第2012号 <4・5面> |

東海村臨界事故

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 倫理的な基礎資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

敷地内の中性子線、ガンマ線のモニタリング、また資料採取による核分裂数値計算から、周辺環境に達する中性子線やガンマ線の線量計算値。これは仮にある人が、表に表示された距離に事故発生時から示された時刻まで屋外に滞在した場合の積算の線量を示す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

施設から大気に放出された放射性物質(希ガス及びヨウ素)からの線量を評価した結果、周辺環境の中で最も大きな線量となる施設近傍の地点の実効線量当量は、0.1ミリシーベルト程度である。

また、農作物については、検出されたヨウ素131濃度は1グラム当たり0.0037ベクレルであり(なお、短半減期のヨウ素133濃度は1グラム当たり0.0038ベクレル)、1グラム当たり2ベクレル以下という飲食物摂取制限に関する指標の約50分の1であり、安全性には問題がないことが確認されている。茨城県の調査結果等においても、今回の事故による影響と考えられる人工放射性核種は検出されていない。

350メートル圏内の約50世帯の避難と10キロ圏内の約30万人の住民に対する屋内退避の要請に合わせて、交通機関の運転抑止や学校等の文教施設に関する臨時休校・休館措置等が行われ、また民間企業においても臨時休業等に至るなど事故の社会的・経済的影響には大きなものがあった。

また、周辺住民は、避難や退避などにより生活上の不便のみならず、心身にわたる様々な影響を受けた。今後、心のケアも含めた万全の対策が行われることが重要である(10月4日の政府対策本部において「住民の心のケアを含む健康相談」についても決定されている)。さらに、事故後の誤った認識に基づく風評被害が相当程度発生している。

3、事故への対応(防災関係)

(1)今回の事故への対応今回の事故について、科学技術庁に第一報がもたらされたのは、事故発生より約44分後の9月30日午前11時19分であり、この連絡を受け、現地の運転管理専門官が12時頃にJCO東海事業所で状況把握を開始している。その後12時30分過ぎに科技庁から首相官邸へ連絡されている。午後1時頃、科技庁職員を東海村に派遣、午後2時には原子力安全委への正式報告がなされている。

午後2時30分に科技庁災害対策本部を設置しさらに午後3時には、災害対策基本法に基づく防災基本計画に従って、科技庁長官を本部長とする政府の事故対策本部の設置を決定した。この政府の事故対策本部において関係省庁が協力して事態に当たることとされ、関係省庁において所要の措置が取られた。また、現地においても、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構等の原子力専門機関や電気事業者等の参加・協力を得つつ、午後5時に現地対策本部を設置した。さらに午後9時には、小渕総理大臣を本部長とする政府対策本部会合が開催された。

これと並行して、原子力安全委の緊急技術助言組織の召集が午後3時30分に決定され、活動が開始された。

この間、地元地方自治体においては、午後3時に東海村による350メートル圏内の住民避難要請、午後10時30分に茨城県による10キロメートル圏内の屋内退避要請等、所要の対応が行われた。

(2)事故対応の課題これらの対応活動は、災害対策基本法に基づく防災基本計画(第10編・原子力災害対策編)、原子力安全委が作成した「原子力発電所等周辺の防災対策について」(防災指針)、科技庁が作成した「防災業務計画」及ぴ「原子力災害時の緊急時対応マニュアル」等に基づくものである。

しかしながら、これらは原子力発電所の事故等を念頭において作成されており、今回の加工施設における臨界事故は想定されていなかった。

こうした中、事故を起こしたJCOからの第一報が遅れたほか、その後の情報伝達も円滑に行われず、そのため、事故状況の正確な把握が遅れたため的確な初期動作が困難となり、その後も、国、県、村の連携が不十分であったこともあって、相互の情報伝達や国による指導・助言が的確に行われず、住民に対する避難要請の発出等、住民に対する対応を迅速に行えなかった面がある。

また、今回の事故において当事者たるJCOの対応については、連絡や応急体制等の面で不十分な点があり、今後、原子力災害時における事業者の責務を明確化する必要があると思われる。

さらに、現在の我が国の制度では地方自治体に防災の責務があり、国は助言・指導を行う立場にあるが、実際には、原子力に関する専門的知見を多く有する国が相当程度の緊急時対応を行わなければ、適切な対応が困難であると言わざるを得ないことが今回の事故対応を通じて明らかになった。

4、事故の原因とそれに関係する状況

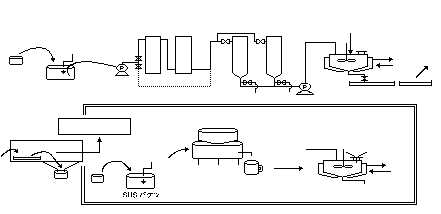

(1)直接的原因事故当時、「スペシャルクルー」と称される3名の作業員は、濃縮度18.8%のウラン粉末約2.4キログラムずつを10リットル入りのステンレス製バケツで硝酸及び純水を用いて順次溶解していった(硝酸ウラニルを生成)。

硝酸ウラニルを均一化するための操作は、本来、形状制限された細長い貯塔を用いて1バッチごとに管理して行わなければならなかったが、太くて大きく、攪拌機を備えている沈殿槽を用いて行うこととし、バケツ中の硝酸ウラニル溶液を、ろ過器を経由して5リットルビーカーに移し替え、漏斗を用いて沈殿槽に注入していった。

この結果、2.4キログラム・ウラン以下を1バッチに制限して管理すべき沈殿槽に、16.6キログラム程度ものウラン(6、7バッチ分に相当)が注入され、臨界に至ったものと考えられる。

この作業手順は、国の許認可を得た設備及び方法による作業とは全く異なるものであり、かつ上司である職場長の承認も受けずに、作業員3名が発案し実施したものである(なお、作業員は職場内の専門家に助言を求め、安全上問題ないとの回答を得た上で作業をしたとの情報があるが、現時点では未確認である)。

このように、1.作業手順を無視し、貯塔を使わずに、沈殿槽で溶液混合作業を行った(作業手順無視)こと、2.臨界管理上、規定されている制限量をはるかに上回る量のウランを投入した(臨界制限無視)こと、という2つの要因が重なったことが、今回の事故の直接的原因になったと考えられるが、なぜこのような通常考えられないような法令等に違反した危険な作業が安易に行われるに至ったかに関し、作業員は科技庁の聞き取り調査において以下の点を挙げて説明している。

- 従来から貯塔に16キログラム・ウラン程度を入れるという作業を行っており、沈殿槽で同様の作業を行っても問題ないと思った

- 10月からスペシャルクルーに入る新人について、教育のため廃液工程の最初から作業を行わせるため、溶解作業は早急に終了させたいと考えた

- 液体製品に係る作業には、現在の設備が不向きであり、不便であった

- 作業環境が悪く、早く終わらせたいという気持ちがあった

- スペシャルクルーは、廃棄物の処理等の他の作業も行っており、作業の混同が起こりやすかった

これらから、

- 作業員は臨界に関する十分な知識も認識もなく、したがって作業に先立って行われるべき「臨界に係る危機予知」もなされないままに作業に入っていたこと

- 企業における人員の配置、教育等のマネージメントに問題があったこと、

- 企業における設備改善の勢力等が十分でなく無理な作業が行われていたこと

等の可能性が窺われる。

(2)JCOの状況今回事故を起こしたJCOにおいては、作業手順を管理するため、1.品質保証活動における各部門の業務分担や責任管理、機器管理、作業管理等を定めた基本的文書である「品質保証計画書」、2.「品質保証言画書」に基づいて展開される活動の管理方法を規定する「要領書」、3.個別作業について具体的に手順を定める「手順書(マニュアル)」や取扱ウラン量等を指示する「指示書」、等という三つの階層からなる文書を作成し、管理していた。

このうち、転換試験棟における「常陽」用燃料製造(今回の事故は高速実験炉「常陽」の燃料を製造する過程で発生)に関する「手順書」は、97年に社内で承認・発行されたものであるが、品質保証部門の審査、製造部門の承認を経てはいるものの、安全管理部門の審査は経ていない。また、その内容も、国の許認可を受けた作業手順とは異なるものであった。

さらに、今回の事故にあっては、前述したような「手順書」にも違背する作業が、上司である職場長の承認も受けないままに行われていた。

なお、JCOにおいては、従来から貯塔に16キログラム・ウランの溶液を注入するといった問題のある作業が日常化していた。

JCOの製造グループは、製造グループ長、職場長の下に、副長1名、リーダー1名、作業員3名、合計5名で構成されるチームが5つあり、総勢27名である。このうち、スペシャルクルーと呼ばれる1チームが転換試験棟での作業に従事することとなっていた。このスペシャルクルーは、転換試験棟での作業以外に、性質の異なる業務である廃液処理といった業務を行っていた。

また、このスペシャルクルーの副長、作業員2名が今回の事故に関与しているが、転換試験棟における作業経験は作業員2名は初めて、副長は延べ2~3か月という状況であった。なおスペシャルクルーの他の2名(リーダー及び作業員)については、転換試験棟での作業経験は2~3か月程度であり、教育・訓練は改めて行われていない。

原子炉等規制法においては、核燃料取扱主任者免状を有する者から核燃料取扱主任者を選任することとされている。JCOにおいても、1名が選任され、保安規定上「保安上重要な計画の作成に参画すること」等の職務を行うこととされている。

しかしながら、作業手順を管理するための文書管理を定めた文書管理要領においては、核燃料取扱主任者が報告書、手順書の作成に関与する旨の規定はなく、実際にも作成に関与したか否かは現時点で不明である。他方で、国の許認可内容と異なる手順書に基づく指示書を核燃料取扱主任者が承認している事実が明らかとなっている。

以上のように、JCOにおける安全管理には、各種の大きな問題があったと言わざるを得ない。内部監査、親会社による監査が行われたとしても、有効に機能していたとはいいがたい。

JC0の経営状態をみると、売上高は91年には32億5千万円であったが、98年には17億2千万円余りであり、生産量は552トンから365トンヘ減少している。同時期に、社員数は162名(うち大卒技術者34名)から110名(うち大卒技術者20名)へ減少しており、特に直接部門の技術者等に対して大幅な人員削減が行われている。こうした苦しい経営状況の背景には、国際的な競争が激化していったことが挙げられている。

(3)国の規制今回の事故については、このような問題の多い安全管理の実態等を看過してきた国の規制のあり方についても、十分な再検討が必要である。

国の規制のあり方については、大きく2つの論点がある。

第1に、原子炉等規制法において規定されている多段階の規制(事業許可、設計及ぴ工事方法の認可、保安規定の認可等)における安全審査のあり方の問題である。

第2に、事業者が法令等を遵守しているかどうかのチェック体制の問題である。

今回、事故の発生した転換試験棟は、JC0の前身である日本核燃料コンバージョン株式会社が、80年11月に濃縮度12%の酸化ウランの粉体を製造するための核燃料物質の使用許可を取得し、同年12月に施設検査に合格している。その後、84年6月に、使用施設から濃縮度20%以下の液体製品まで製造可能な加工施設に変更許可されている。

84年の変更については、原子炉等規制法に基づき、1.加工事業許可に関する基本設計及ぴ基本的設計方針の審査、2.詳細な設計及び工事の方法の認可のための審査、3.使用前の施設検査、④保安規定の認可、という多段階の許認可業務が行政庁により行われている。

また、事業許可に際しては、技術的事項等に関する原子力安全委員会の安全審査も実施されている(いわゆる「ダブルチェック」)。

事業許可に際しては、原子炉等規制法第14条に規定する「加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること」等を確認することとなっており、そのために、原子力安全委員会の決定した「核燃料施設安全審査基本指針」に基づき、さらに「ウラン加工施設安全審査指針」を参考にして審査を行っている。その際、以下の4条件を前提として上記基本指針12にいう「誤操作等により臨界事故が発生するおそれ」はないと認められ、臨界事故に対する対策は要しないと判断された。

- 溶解塔から沈殿槽までの工程での取扱量を1バッチ(濃縮度18.8%の場合、2.4キログラム・ウラン)とする質量管理を行うこと(審査過程における補正事項)

- 溶解前に溶解量を秤量し、形状管理された設備へ送られること

- 沈殿槽に移送する前にも、溶液の濃度及び液量を測定すること

- ウラン量を誤って入れる二重装荷(誤操作)をしても、臨界にならないように設計していること

設計及び工事方法の認可に際しての技術基準については、87年に「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令」が定められている。その第3条において、核燃料物質の臨界防止について、1.加工施設は核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置が講じられているものでなければならない、2.臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設は、臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなけれぱならない、と規定されている。

しかしながら、今回事故を起こした転換試験棟に係る変更許可に関する審査の際に同府令は存在せず、当時の総理府令「核燃料物質の加工の事業に関する規則」(臨界警報装置の設置等に関する明文の規定はない)に従って審査がなされている。その際、エリアモニタが臨界警報の機能を果たすという判断をしている

加工事業者については、原子力発電所等の原子炉設置者と異なり、原子炉等規制法上、定期的な検査は義務付けられていない。法律の施行に必要な限度において、行政庁は立入検査等を実施できるが(原子炉等規制法第68条)、これまで実際には、立入検査は何らかの問題が発生した場合に行われ、問題が顕在化していない場合は行政指導による任意の保安規程順守状況調査で対応することが通常であった。

実際に、JOOの東海事業所については、科技庁の行政指導による任意の保安規定遵守状況調査が92年度までほぼ毎年度実施されていたが、それ以降は実施されていない。これについて、同庁は、商業用再処理等の事業に関して法律で要求される検査等の業務が増大してきたためと説明している。

また、98年4月に科技庁の東海運転管理専門官事務所が設置され、運転管理専門官による巡視が毎月一回程度、JCO東海事業所についても実施されてきた。このうち転換試験棟についてはこれまで3回にわたって巡視が行われているが、運転の機会が少なくこれらの巡視の際には、施設が運転されていなかった。

以上のような国の安全規制が行われてきたが、結果として今回のような事故が発生しており、上述のように何点かの問題点も指摘されることから、今回の事故を教訓として改善策の検討が必要である。

緊急提言「安全審査見直しを」

住民の心のケアも 重要な「安全文化」創造5、緊急提言

(1)事故現場の安全確保現在、事故現錫においては放射性物質、放射線による外部への影響が生じないよう所要の措置が講じられているが、臨界を起こしたウラン溶液等が残存している。当該放射性物質については、安全かつ可及的速やかに処理のための対策が講じられることが必要である。その第一義的な責任は事業者にあるにせよ、国は適切な処理がなされるよう万全を期すべく、JCOを指導し、また関係機関の協力を要請する等の取組みを行うべきである。

(2)住民等の健康体策地域佳民等の健康対策については、事故直後から国と地方自治体が連携をとりつつ、健康調査や健康相談(心のケアを舎む)を行ってきた。

さらに、放射線の健康への影響については個々人の被曝線量を早期に評価すると共に、状況に応じた対処が求められている。そのための体制を整え、住民等の不安に対する心のケアを含めて、放射線の健康への影響について対応することが重要であり、国、自治体、事業者が適切な役割分担と連携の下、遺漏なく取り組むべきである。

(3)原子カ関係事業者における安全確保の徹底等原子力安全の確保は、たとえ国がどのように厳しい規制をかけたとしても、その規制によってのみ果たし得るものではない。安全確保の第一義的な責務は事業者にある。特に我が国のエネルギー政策において重要な地位を占める原子力産業の関係事業者は、この点について厳しい意識を持つべきである。原子力事業者及び関係事業者においては、安全確保の強化に関し、当面、以下のような点について、徹底した見直しを行い、所要の措置を講じることを要望する。

- 企業内部における有効な監査体制の確立や、IS09000シリーズ取得等の社外の制度を通じた安全確保を徹底すること

- 従業員への安全教育を徹底し、能力の認定制度や資格制度を設ける等の措置を講じること

- 安全確保に関する文書の作成や管理について、核燃料取扱主任者等の安全管理に責任を有する者が確実にチェックするシステムとすること

- 安全確保のために必要なコストを適正に負担し、所要の組織や資材を整備すること

- 発注者側(ユーザー)にあっても、受注者側(サプライヤー)に安全性について品質保証の一環として求めていくこと

- 原子力関係事業者全体として、安全情報を共有し、相互に協力して安全管理の水準の向上に資するような体制を、国とも協力しつつ、構築すること

安全審査については、「誤操作等」とはいえないような原因による臨界事故が起こりうることを念頭において、臨界防止のための措置(フェールセーフの理念の具体化や従業者への教育等)の徹底及び臨界時の適切な対策の明確化を図る方向で見直しを行うべきである。

また、国による検査機能を強化するため、例えば、原子炉等規制法第68条に基づく立入検査等について、より効果的に実施するよう運用すること、加工事業等に係る規制項目を追加し、定期検査等を義務づけること、運転管理の状況や従業者の教育の状況について、効果的な検査制度を導入すること、といった方策を取るべきである。

原子力災害に際しては、迅速かつ的確な対応が不可欠である。今回の事故を教訓として、原子力災害の特殊性に的確に対応できるよう、例えば以下のような点について早急に対策を講じるべきである。

- 的確な情報把握に基づく迅速な初期動作と国、都道府県、市町村の有機的連携の確保

- 原子力災害の特殊性に応じた国の緊急時対応体制の強化

- 事故に際しての迅速な通報等、原子力防災における事業者の役割の明確化

- モニタリングシステム、情報通信設備の整備

以上のような原子力安全システムを健全に機能せしめるためには、必要な人員や資材等を整備することが必要である。安全確保には、相応のコストがかかることは当然であり、必要な措置を早急に講じるべきである。

6、今後の調査検討課題

従来、安全問題については安全工学を中心として理解されてきた感があるが、施設・設備が工学的に安全であることのみでは足りない。原子力に関する安全確保の最前線は、いうまでもなく事業の現場であり、現場における従業者・技術者・経営者が、基本的な倫理観を保持することを前提に、安全確保に関する緊張感・使命感、それを支える十分な知識・経験を有することが重要である。

この点は、様々な分野に敷衍できる一般的な問題であり、さらに広い視野からの検討が必要であるが、特に、いったん事故が起こった場合の影響が深刻である原子力関係分野において、強調されるべき点である。

また、本来、安全確保を大前提としつつ、国際競争力を維持する技術開発への努力が企業活動として行われるべきところ、今回の事故においては、経済効率性を適求する一方、安全管理の意識が不十分となった可能性があると思われる。

こうした問題は、個々の従業者・技術者あるいは企業の自覚に依存する面もあるが、ただ個別の問題としてのみ理解することは、問題の解決に資さない。

安全や危険に関する知識、経験、緊張感の伝承が不十分となり、個々の従業者・技術者に徹底しない背景として、企業、さらには広く産業における問題があるのではないかという反省を通じて、日常から危険の防除についての学習を奨励し「安全文化」(原子力の安全問題に、その重要性にふさわしい注意が必ず最優先で払われるようにするために、組織と個人が備えるべき一連の気風や気質)の風化を阻止すること、さらには情報公開等のあり方や、適正なコスト負担等についても検討を行い、積極的に「安全文化」の創造を進めることが重要である。

こうした「安全文化」の問題は、特定の産業に限定されない面があり、我が国全体の問題として捉える必要もあろう。

また、我が国のエネルギー政策上重要な地位を占める原子力に関連する産業について、いかに従事者が誇りを持ち、さらに後進にとっても魅力あるものとしていくかといった点も、検討すべき課題であろう。

今後、本委員会は、事実関係の 調査を深めて事故原因を徹底究明するとともに、国と事業者の適切な役割分担に基づく安全規制体制の整備・強化のあり方、「安全文化」の創造、原子力産業のあり方等、事実の背後にある構造的な問題にまで踏み込んで調査検討し、再発防止策についての基本的な考え方をとりまとめていくこととする。